西方人眼中的中国园林

文/[英]美琪·凯瑟克 译/丁 宁

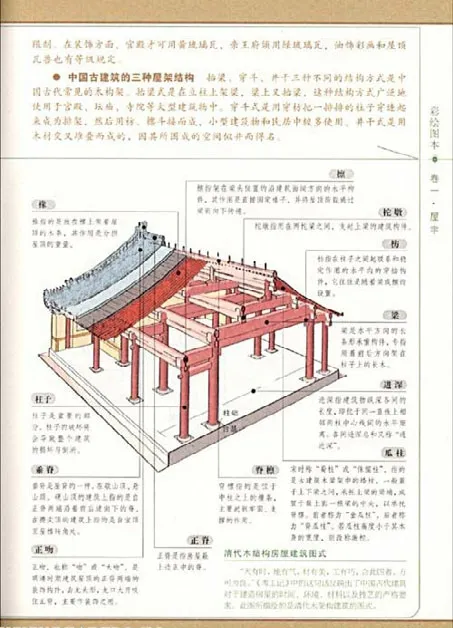

图1 乾隆皇帝像

18世纪,当最早的有关中国园林的描述传到欧洲时,就引起了一场趣味的革命。在此之前,自从埃及人最先在尼罗河两岸设计休闲园林以来,西方的园林就一直是建立在直线和长方形的基础上的。从西班牙到莫卧儿王朝的印度,富有而又有教养的人就在规整的格局中种植了用以装饰的树木和花卉,为自然添加秩序与对称性,而来自整个欧洲沙龙的各方诸侯也都对那种反映出人的有序化心理的精细布局孜孜以求。当然。凡尔赛宫是这一方法中最为极端的例子:在地面上看,花坛连着花坛,可能显得有点令人眼花缭乱,不过,从其高处的窗户看,一切均显得一目了然了,左右的布局是完全均衡的。在自然中是沁渗和蜿蜒流淌的水,显得处处可见,或是看上去静止不动,就像是在风景上放置了巨大的长方形镜子,或是从美人鱼和海豚的嘴中喷射出来。凡尔赛的远景无限地拓展,仿佛会环绕寰宇,而花园两旁修剪齐整的林荫道则阻断了生长和变化,因此,太阳王或可生活在一种绝对而又永恒性的统治的错觉之中。

然后,对来自遥远得无法想象的中国皇帝宫殿中的一种截然不同的造园方法的暗示就开始逐渐地渗入欧洲的宫廷。

关于中国园林最早的完整描述见于一封王致诚神父1749年在巴黎发表的信,王致诚神父是乾隆皇帝在北京宫廷钦定为御用画家的几位耶稣会信徒之一。这些耶稣会信徒每年有几个月会在满族统治者们消夏的皇家避暑胜地的高墙内分到一个小画室。这是乾隆皇帝最爱的宫殿,是一个他可以摆脱宫廷的繁文缛节并沉浸在造园这一最大的乐事之中的地方。

对这位皇帝来说,造景是一种欲罢不能的爱好。一座园林的设计还没结束,他就设计另一座了,渐渐地除了荒地与耕地外,好几座古老的皇家园林也都被吸收进他的地盘,最终就形成了一个巨大的、有湖和宫殿的建筑群,统称为圆明园。这是世界上所建的最神奇的游乐园之一。

圆明园四周是巨大的围墙。外面则绵延着四处尘土的北京平原,一代代的农民将这块平原细心切分和组织。园中虽然先是用于社交的庭院和聚会的大厅,但是,逐渐地就通往了一种显然是随意布置的山、树木和水面,而人工所为在这里看上去不是对景观强加任何的规则,而似乎是特意与自然形态和轮廓相吻合。

图2 圆明园

图3 四合院

对于我们今天的人而言,那种不把园林规划得四平八稳的观念已耳熟能详。对王致诚神父而言,却是一种启悟了。他的信描述了清澈的溪流如何蜿蜒地——仿佛随心所欲地——流经迷人峰峦相互遮掩的和缓山谷。山坡上,李树和柳树似乎碰巧茂盛地生长在一起,而在树丛中,小径蜿蜒在点缀着小亭和山洞的地貌上。流水本身流经之处都在两边加了不同的石头,

或扩或缩,而‘布置’得如此艺术,以至于人们会将其看作为造化之作。”1引自“王志诚神父致……其巴黎友人信中对中国皇帝在北京附近的园林的一段特别描述”,由哈利·博蒙特爵士从法文译为英文(1749)。那些如此迷人的地方就在于整个优雅的园林处处人工,却酷似自然之境:就是在这里,全部艺术化的努力消除了任何人为的迹象。因而,王致诚神父继续写道:

水面时宽时窄;一会儿蜿蜒曲折,一会儿舒展开去,仿佛它真的是从山岩上冲下来的。岸边点缀着盛开的鲜花;它们甚至长在假山的凹陷处,宛若天成。2同上,第9–10页。

每一片水域都有专用的休闲建筑——每座皆不相同,里面均为蒐集的古董、书籍和艺术品。将水面上的亭子连成一片的是九曲桥,如果拉直的话,长达两百英尺多。在这些桥上“景致极为迷人”,而那些小露台则还可供人休息,桥下是各路水流,它们继而汇合成宽阔的湖面和水面。其中的一个周长近乎5 英里之长,

圆明园(老颐和园)平面图显现出这是一个由湖泊、蜿蜒的溪流、起伏的小岛以及伸入水中的半岛等组成的曲径通幽的水迷宫。整个园子缀满了建筑作品,有些形成规整的庭院,有些则独自点缀于水边或坐落在树丛中。墙体将园子分成三个主要的部分,水面将其连成一体,而围墙则把整个园林与外面精耕细作的规整农田区分开来。

不过,其中最迷人的还是此海中的洲或石山;它在水面上浮出6 英尺,自然天成状。但是,在石山上有一小宫殿,隔有百间,四个朝向,美而雅致,难以言叙;其景可谓人见人爱。由此,可观赏此海周围散落有致的所有宫殿;所有周边的丘陵;所有相连的小溪,无论是流入海中,还是从海中流出;所有的桥,不管是在小溪口,还是在小溪尽头;所有的亭子和装饰这些桥的牌楼;以及所有用以区隔和掩蔽不同地方的树林。3同上,第16–17页。

对称与错落

尽管他迷恋这些景致,但是,王致诚神父似乎预感到了他在故乡巴黎的友人们会有某种带有疑惑的反应。毕竟,他写道,“任何刚刚看过法国或意大利建筑的人可能对世界其它地方可能遇见的任何事物不太能欣赏或予以注意。”他本人直到抵达北京,才察觉到这一点。不过,在这里,尽管他接受过欧洲艺术的秩序与比例的完整训练,他还是觉得,皇帝的宫殿和游乐场所,“真的伟大和美观”,都给了他颇为强烈的印象,“因为,我在以前去过的世界上的任何地方,都从未看过相类似的东西。”4同上,第5页。确实,他不得不承认,他的“耳目”也“变得有点中国化了”,因为,如今,就在他以前或许觉得滑稽的作品中他看到了值得赞赏的东西。

皇帝园林的不规则性并非由于缺乏形成直线和正确角度等艺术技巧的缘故。在北京,王致诚神父注意到,城市本身的街道布局、宏大的宫殿、刑部以及“高尚人”的住宅等都极为严谨地按照几何秩序进行安排。

在许多评论家眼里,在中国家居建筑中井然有序地连接在一起的居室和庭院,常常被看作是中国人对和谐的社会关系的理想的表现:讲究礼仪,高雅得体,整齐规整和界限分明。有异于多层的欧洲建筑,中国北方的房屋只是地面一层的布置,四四方方,并不讲究华丽的门面,而是灰墙面街。在每一庭院里,主屋通常朝南,而厢房则两边对称排列着。在过去,

图4 紫禁城

随着家庭财力的增长,四合院建得越来越多,不过,其布局并不改变。在深宅大院里,就如在小户宅院一样,庭院与房间的传统布局有助于规约和明确居住其中的人们的生活。因而,建造房屋的诸种惯例使得建造者少有个人表现的空间,而巨大的官方建筑也同样如此。北京紫禁城——附带一提,世界上最大的宫殿——在平面图上是普通中国民居的一个极度放大而又依然可辨认出来的版本。与那种一眼望去就留下印象的欧洲大型建筑不同,这座宫殿具有一种蓄积的效应。进入第一进庭院,需要穿过高大外墙中的拱形通道。由此,游人就在一连串的庭院中前进,这些庭院如此巨大,以至于每座居中靠后的厅堂相较于整个庭院横向的大跨度而言,似乎显得有点小了。事实上,所有的建筑都建在围住庭院的高石台上,因而高出地面。宽阔的斜坡向上通往重要的厅堂。石台上的墙与柱子皆粉刷为红色,而再往上,如同悬崖表面上的水平岩层一样,处在阴影中的屋檐则漆成了亮丽的绿色、蓝色和金色。对称性是无所不在的。每一座主要建筑的中央斜坡道均在两侧再配较小的斜坡道以获得平衡。角楼之间严格对应。东门对应西门。有两套金水缸是配对的,而棱角分明的大屋顶这一在整个建筑群中最有气势的特征,则像隐约可见的黄帐篷高高地映衬在天空上,它们也对等地安置在两边。

紫禁城的作用属于一种天衣无缝地营造起来的完美秩序,其效果颇为吻合修建紫禁城的明代皇帝的专制地位。站在每一个庭院的中央环观四周,仿佛世界任何地方的一切都无不和谐或规整,因为在这些巨大空间的围墙之上,唯有天空可见。整个的布局具有一种非凡的心理气势:甚至连凡尔赛也没有将对称的规划用到如此体现整体力量的地步。

因而,王致诚神父一定明瞭,中国人可以在任何适合的时候运用“秩序与性情”的法则。同样显而易见的是,在他们的园林里,这种一目了然的秩序不复存在是有意为之的。他坚信不疑地写道,他们的原则就是要再现“乡村的一种天然而又有野趣的景色、田园式的隐居处,而非依照艺术的法则而形成的宫殿”。1同上,第38页。译者在这里为其最近看过的一些有关皇帝园林的版画加了一个脚注。他指出,尽管地面、水与植被等的处理“确实相当规则”,但是,建筑也还完全属于常规一类。因而,这些图片与其预想是那么相异,以至于他断定王志诚神父一定是在描述另一不同的园林。他错了。版画都是出诸《圆明园四十景咏》,是乾隆皇帝于1749 委托制作的,后被送往了巴黎,现存法国国家图书馆。王志诚所描述的正是其中的景观,而这只能表明语词的描述会何其误导于人。尤为显然的是,中国园林的不规则性绝非无序或混乱的表现。如论效果,则其和谐甚于凡尔赛宫,也不显得那么冷冰冰的。凡尔赛宫整个风景中遍布的形式格局体现了人的至上性,而在圆明园里,人与自然仿佛是平等的伙伴。在中国,直线与矩形是用在有关人际关系的物品上的。当涉及到人与自然的关系时,甚至皇帝本人——其疆域远远超过了太阳王路易的范围——也不觉得可以宣称至高无上的地位。

这种对山水的特别尊重是有哲学基础的。在中国,还发展了一种完全不同的世界观和人生观,它们与强调社会中的人的儒家学说并行不悖。阐述这些学说的人被称为道家。而且,他们不是把人看作为万物的尺度,而是其居于其中的宇宙的不可分割的一部分。他们试图发现宇宙运作过程,并让自己从世俗的意识中摆脱出来。在摒弃儒家所作的细微区分的同时,

他们相信万物的根本统一。在他们眼里,书本学习和理性思考尚不如善纳和直觉知识。同时,他们认定,与其主动地改变世界,还不如让事物顺其自然,一切均会顺遂。

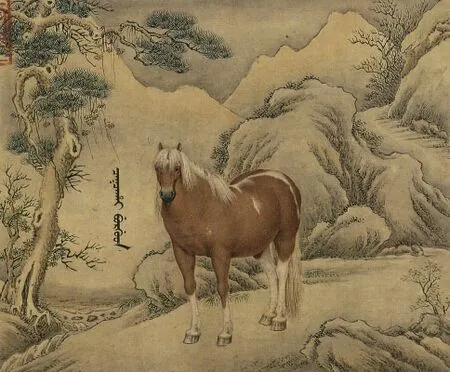

图5 王致诚绘《十骏马图》

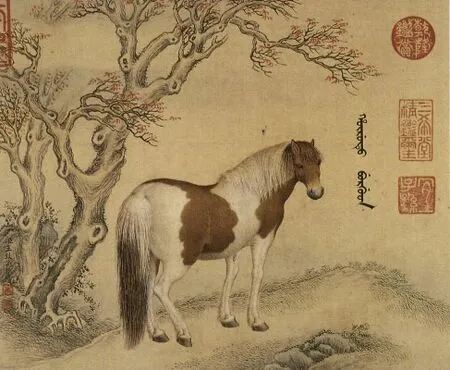

图6 王致诚绘《十骏马图》

几个世纪以来,与儒家观点如此截然不同的道教却证明是其必要的补充,因为道教提供了一种远离秩序社会的礼仪和责任的解脱。中国人(看重实用功利的民族) 觉得这两种哲学都有价值并可同时应用之。因而,如果说中国的房屋反映了儒家规范人类社会的愿望的话,那么,中国园林则遵循了道家的有关与自然保持和谐的原则。而且,正如道家提供的是一种可以接受的远离儒家控制的逃遁,那么,园林的设计就释放了一种在建房过程中很难舒展的创造性想象力。

可是,当王致诚神父觉得有必要解释他对中国园林的挚爱时,他就只落实在审美的层面上,称“一切吻合良好的趣味。”1事实上,值得注意的是,王志诚神父设法去获得任何有关园林的清晰画面。耶稣会士们只是在非得去画那些太大而无法带入画室的东西时才能允准外出。他们处在一群太监的看守下,而且得“速去而无喧哗,抱团而又寂静,仿佛……是在做什么害人的事。”即使如此,比起皇帝自己的大多数臣民来,他们依然看了多得多的园林。园林理当通过各种感觉而非理智向他表达了内在的讯息。虽然他可能不理解园林的哲学背景,但是,他的描述依然试图揭示中国园林内在的丰富意义以及某种特别的神秘感——这种感觉不会在进一步的了解之中烟消云散,而是与世上其它任何事物不同,将人送入美丽的山水间。就如我们将在下一章中会看到的那样,这并非异想天开的想法。

英国人和中国园林

王致诚的信在整个欧洲受到欢迎,到了18世纪后半叶,不仅被转译,还在所有时髦的沙龙里得以阅读。然而,在所有那些喜欢这种叙述的人中,正是英国人最感同身受,因为他们早已开始循着那种与中国方法相类似的路子上思考了。在王致诚神父那里,他们发现了自己的造园天性是可以在一个令人愉快而又出人意表的地方找到依据的。

早在1692年,威廉·坦普尔爵士在一篇题为《论伊壁鸠鲁的花园》的文章里,已经把他的读者的注意力引向了中国,2亨特和威利斯编,《造景的天才》,第99页。也参见第142页上“观者”的第414 条注释(1712年6月25日),其中,约瑟夫·爱迪生也接受了这一观念。其中,他对称的欧洲园林布局与中国园林的天然不规则性做了比较。他将这种天然性叫做“sharawadjii”(不规则性)3有关此词的翻译,参见赵辰《“Sharawadgi”--中西方造园景观学说之间的迷雾》,《建筑史论文集(第13 辑)》,清华大学出版社,2000年——译者注。,由于此词与中文的词语不能完全对应,使学者们一直为之忙碌。坦普尔从什么地方找到这一词语的呢?是他杜撰的?同时,他是如何了解东方的景观设计方法的?

大约50年之后,当英国人读到关于中国皇帝的避暑胜地的文本时,他们自身也已经在朝着其新的造园风格发展。虽然实践略微落后于理论,但是,1715年,斯蒂芬·斯威策成了第一位为实现新的风格而提出实际建议的专业园林师。不久,亚历山大·蒲柏就迁入了他在特威克南的别墅并开始新建一座园林,在那里“天然之美无所不在”,4见“致伯灵顿勋爵的信”(1731),亨特和威利斯编,同前,第212页。而且,所有土地上任何部分的改造无无不首先征询(用他的名言来说)“当地的高人”。

图7 《园冶》

自此以来,关于中国造园方式的零星资讯在英国激起了极其浓郁的兴致,但是,中国17世纪伟大的造园手册《园冶》在西方却还无人知晓。1772年,当威廉·钱伯斯爵士在1772年撰写其《论东方园林》时,他的叙述仰仗的是其个人在中国南方广东的短暂游历以及道听途说——而不是研读相关的任何中国的著作。事实上,没有一个英国的造园者怀着相似的兴致与中国的同行做过任何直接的交流,这是令人遗憾的,而他们在论述景观设计时,又常常有惊人的相似之处。

中国园林不仅仅只是皇帝的产物。早在汉朝(公元前206–公元220),就如我们所看到的那样,富人们也喜欢通过在其庄园里造景,显现拥有的财富,而到了后来,诗人、画家、文人与鉴赏家们则为园林设计的理论和实践添加了许多东西。至少乍看之下,这些人在世界观方面与那些在18世纪的英格兰开创园林新风格的人们相似乃尔。与英国人一样,他们也都受过良好的教育,而且,总体而言,均为文学精英的一份子。其中有些人是富有的,既有时间,也有财力,把自己的庄园改造为一种理想自然的模仿。另一些人则身为文人、画家和诗人的同时,还作为专业的山水画家为富有的赞助人效力。他们都会认可蒲伯所认定的“一切风景造园皆风景画”。双方都强调设计的多样性。例如,斯蒂芬·斯威策写道,一个造园者应当“竭力眼观八方,总是力图追求将不同的视角融合起来,而非一览无余”,1斯蒂芬·斯威策,“田园图像志”(1718 和1742),亨特和威利斯编,同前,第152页。而构成一座典型的中国园林的,据说“或多或少都是相互隔离的部分,尽管它们作为整体格局的一部分一一相连,然而,却又必须是逐一发见的,并且让观者在信步其间时获致乐趣”。2喜龙仁《中国园林》,第4页。

当威廉·申斯通在1764年论述园林设计时,大体上,正是对想象的调动让他欣喜起来——这是某种内在于中国造园手册《园冶》谈论的所有态度中的东西。其中有整整一章论述园林“相地”六种3即“山林地”、“城市地”、“村庄地”、“郊野地”、“傍宅地”和“江湖地”。——译者注。,诗意地描述了其可能得以提升的途径,而在其《造园断想》中,同样,申斯通对如何提升和凸示自然效果也是兴致盎然。他作了6种区分,将自然风景中不同的品质予以分类。

虽然各自的传统迥异,但是,中国和英国的造园者都注重从一种经典的历史中汲取灵感。中国人喜欢在为亭子起的名字和在园林门道两旁所挂的对联中用上文学的典故:譬如,提及“桃花源”,就意味着与一种历史上的仙境相关联的丰富意义。在18世纪的英格兰,这样的典故更可能是与建筑联系在一起:刻意选址在斯托海德湖上的古典风格的花神殿,在有教养的访客眼中,就意味着不亚于一种充满田园牧歌般和谐气息的世界,令人流连忘返。

然而,诸如此类的平行论述隐藏了本质的差异。因为,尽管在两种语言里选取作品,组成符合中国和英国园林的一系列法则并非难事,但是,实际上,18世纪的英国绅士会在中国文人的园林里完全茫然若失。当然,他会惊讶于紧凑的空间,庭院里众多的建筑,以及连绵起伏、绿草凄凄的远景的缺失。而且,他无疑会感慨于重重叠叠的假山和无所不在地吸引其注意力的奇异竖石。

图8 网师园

网师园

或许,感知这种差异的最简便方式就是在中国至今犹存的某一最可爱的园林里走一走。与许多其它的园林一样,网师园也坐落在苏州这样一座地方性的大城市里——一个白墙房屋与运河网络联系在一起的城市,从中世纪以来,它就一直以其精致的园林而受美誉。在过去,

其它城市——宋代(公元960–1126年)的洛阳,晚清(19世纪)的扬州、无锡、南京、杭州、成都和北京等——也因为园林而倍受赞赏,不过,大多数的园林都早已消失了。但是,在苏州大约有20 座古老的私家园林仍然得到保护,其中6 座修缮后现向公众开放,门票低廉。早春季节或许是品味其特殊魅力的最佳时间。

网师园是苏州园林中最小的园林之一。与周边达70 英里的圆明园不同,网师园占地不过一英亩而已。它坐落在城南一个自从1140年以来就是一座园林的地方,四周是高高的围墙。与大多数如今依然得以保存的园林不同,它是依附于一所现今空置而向游客开放的大房子,此建筑有两层楼的房间,周围则是3 个庭院。

房子(平面图上的A)的主入口典型朝南,但是,在院子的东北角还有一个门,可以更方便地进入园林(B)。它挨近宽阔的主街,两边是典型的苏州样式的白色房屋和老梧桐树。清晨,街上就挂出了色彩鲜艳的被子。通往庭院的大门全部打开,可以看到每个台阶上的胖婴儿、漱口的老人,以及其他家庭中的忙碌情景,而周围的一切则是寒暄和自行车铃汇成的声音。庭院房屋的外边蜿蜒着小巷。通往网师园的大门就位于这些小巷中的某一条。

图9 网师园平面图

入口是平常不过的。游客一旦进入,就会发现处身在简单的白墙走廊里,这是露天的,长约20 英尺的过道,尽头则是一道没有门窗的墙。它就像是户外的小巷,只是刷成了白色,而且比例上更为讲究。作为某种缓冲之地,这一通道将外面喧嚣的市声与现在游客前往的自成一统的园林区隔开来了。

图10 网师园一景

在走廊尽头无门窗的墙的右边,透过高大的门框,是一个小巧的庭院。在这里,一睹高大的灰瓦白墙给那些怪石提供了一种背景,获得了一种优雅的平衡,而玫瑰和高大的木兰树则更添妩媚的意味。在左边面对怪石堆的第4 堵院墙完全是由落地门窗构成的,雕工精细,并漆成了暗红色。它们通往一个偏暗的走廊。经过之后,对面墙上同样的门窗通往邻近的庭院。在这里,种了灌木、竹子和一些小树,仿佛设计者希望为园林逐渐引入一种发展的因素,而不是过于匆忙地在草木上进行铺张。就像第一个庭院那样,地面也铺了鹅卵石,不过,这里的铺设更为精致,是一种像地毯似的花卉图案。

地面的处理有时会让西方游客困惑。在英格兰,人们对草坪有一种坚定不移的热情。修剪的平平整整的草坪是英格兰郊区小别墅花园的特点,人们用一道矮墙将草坪本身与远处的园林联系在一起,这样,在长长的绿草皮上就没有明显的断裂了,就如过去的大房子周围,有可能的话,一定是有草坪的。今天,我们很难在构思园林时不用到草地。不过,中国园林就如我们今天所见的那样,是没有草坪的。其地面要么是铺设的,常常有精致的设计,要么就是在更为开阔或不平整的地方任其高低不一。

尽管我们可能没有意识到,但是,草坪在西方是有深刻的联想意义的。它们是对芳草萋萋的形式化再现,令人想起自然的甜蜜和光明,而在草坪的背后则是整个田园牧歌传统的价值。传统的中国观念则再彻底不过了。在中国人的眼里,微风中摇摆的嫩草可能就意味着北方草原的牧场,因而,通过联想,也令人想到彪悍的游牧部落对文明边疆的屡屡劫掠;主宰这些游牧部落的生活的,就是其放牛的需要。一位有见地的中国批评家曾在1920年代访问了英国,令其惊讶的是,文明人竟然都会要一种“修割过并围起来的草坪”,这种草坪,他指出道,“虽然无疑会讨奶牛的喜欢,可是,很难对人的智慧有吸引力”。1童寯,见《天下周刊》,第III 卷,第3 期(1936年10月),第222页。

当然,草在我们前面看到的庭院里也可能会是灾难性的。卵石图案铺成了柔和的灰色调和暗红色,因而,无迹可求地与用在围墙下不规则底部的灰石融为一体。一片绿意茵茵的草坪会过于显眼,让空间显得太精确,同时让庭院显得更小。确实,设计者作了一些微妙的改动,从而强化了空间错觉;例如,长长的东墙被树木半遮半隐,而在这里不是画成白色,而是灰色,一种柔和、暗色、朦胧的灰色,在曙光初照的时候,会像雾影一般隐而不显。这儿似乎完全看不见墙,只有一片云雾;这一区域也是含混的,因为墙上有一圆形的门道,通往远处很多的庭院。

在某种意义上说,整个园林是庭院与庭院的组合。有些是圈建在我们看不见的角落里的。另一些则为半开放式的。有些像死胡同那样被阻隔,或像拼图玩具中的小片那样相互对接。其总体效果像是迷宫一般,空间与空间相互叠合,譬如,还是与法国园林不一样,后者的空间,就如法国的逻辑那样,一清二楚。部分原因在于第一印象极度简洁何其重要。弄堂进口的平白无奇强化了游客对自己将在随后的庭院里会遇见的各种各样效果的期待反应。虽然石头和木兰本身都不简单,但是,却直截了当地放在白色的背景上。站在铺了卵石的前院,访客就开始会注意布置上的细节及其平列,以及光影在上面的不断变化。清晨7 点时,虽然庭院的下方还是一片黑暗,但是,高处的阳光斜照在墙上,而屋顶投下的影子最终在白墙上变成了起伏有序的波浪。在稍高一点的地方,木兰在阳光下盛开;硕大乳白的花杯在灰色的屋顶瓦片上显出轮廓。它们纤薄的花瓣在连接花茎的地方就变成了粉红色,就如鲜血流过敏感性皮肤时所呈现的那样。

由于诸如此类的效果是如此简单,同时又是吸引力十足,游人就开始细辨,放慢了脚步。这是必要的步骤。当他越来越深入到园林中时,效果就会更为多样。越来越多的石头、墙壁、阴影、树木、建筑、屋顶、柱子和图案等将纷至沓来,引人注目。几乎无穷尽的对立性特性系列会争奇斗艳。因而,两堵高墙之间窄小而又幽暗的通道会引向一种充满阳光和花草的宽阔空间或平地,而高墙之后则又是连绵的屋檐形成的一重重的景致。其它的对比则不那么明显,就如网师园的第二进庭院中的空间处理那样。在这里,一大堆灰色的异形石头就像是某种固化了的云阵涌向院内。聚合在一起的石堆让单块的大块石头之间的奇形怪状的洞穴形成一种复杂的虚实对比的图案——一种有眼光的观者会予以激赏的效果(可是,在没有这方面修养的西方人眼里却是相当陌生的)。

然而,堆石的目的也并非专为审美。它们也提供了一种虽然不完全是一目了然的必需功能。在堆石中曲折而行的是一系列窄窄的台阶,向上通向西墙高处的一个小门。此门从东墙通往一个朝着两个庭院的大书房的第二层。此书房内没有楼梯,因此,堆石中的台阶是唯一通往第二层的途径。这是一种奇怪的处理,因为从这个庭院根本无法进入其第一层,而上面一层也只有这条路可走。事实上,中国人不喜欢看到楼梯,而且,就如我们会看到的那样,常常是用这样的堆石来遮掩楼梯的。

藏书楼和书房几乎是所有中国园林中的一个重要部分。其主人的时间常常用来赋诗练字,时常也有友人的陪伴,而且,没有一座宜人的书房亭的话,任何园林的植树就没有价值了。这样的书房通常四周有专门的庭院以便让读书人静处并能让他望出去时有一种怡人的景致。在网师园,书房的地面是被抬高建在一石头平台上,可以看到灌木以及从棕色大柱子后延伸出来的石头。外面的门是可以推开的,这样,整个内部就可以敞开,显得又大又气派。旁边的庭院非常清净,四周是高墙,而其中灌木和石头的布置显得宁静、娱人以及不那么戏剧化。为了防止有令人压抑的幽闭感,在最远处角落上种了一棵高大的槐米树,其叶子高高地越过围墙——仿佛树是特意种在那儿,以在这个方向上吸引游人的注意力——可以越过庭院的墙而看到尖顶亭屋顶的最高部分。

图11 网师园

诸如此类的惊鸿一瞥使得我们在中国园林里不断地移动。仿佛设计者总是一方面要踌躇不前,将每一景观收入眼底,另一方面又总是暗示在远处墙后还有新的乐趣。确实,一系列不同的庭院已经形成了一种越来越强烈的预期感,让观众开始感受到(不管多么无意识)设计的节奏感。在某种程度上,连续的对比是快速地发生作用的:狭窄的门道通往一个庭院,昏暗的厅堂通往阳光下的灰瓦白墙。然而,迅捷的对比也引发了一种久长的期待感,即这些小型的并置迟早将拓展为某种颇为不同的、更为综合的东西的感觉。

因此,当游客在书房的尽头穿过一个小门,开始看到一种以前所未有的方式投射在远处墙上的光,一种移动着的、斑驳的光时,那是令人兴奋的,但也不完全为意料之外。当然,这是来自湖面(在石阵、墙间和卵石路流连的游客不知不觉中会予以期待的宁静而又广阔的水域)的一种投影。

正是园林的这一部分,才是其真正的核心。相当小的池塘随意地用石头做岸,似乎就变大了,因为其不规则的形态是不能同时全呈现在人的视野中的。池塘四周是成组的厅堂与消夏的住处,有些是退后在假山或平台后修建的,有些则依水而建。在宽敞、带屋顶的游廊对面,竖立着一座屋顶高出庭院围墙的小亭。游人是从前面一个庭院相连的一狭窄的通道进入这一游廊。亭子作为整个小湖的聚焦点,明显地向外浮在湖面上,其桩子在假山后半隐半现。游人从南侧开始绕着水面向亭子走去,然而,他会因为其它许多迷人的栖息处、出人意表的竹林以及小型建筑等而迷失方向。譬如,这儿有一优雅的轩,由于一座大的假山而与湖面完全隔开了。轩内幽暗,而通过其精致的镂空窗子则可看到阳光照在假山上的景致。走过这个地方再朝南,就是一幽静的竹林,而周围的墙上则是花格窗子。透过这些窗子,乃是更多的半隐半现的树木以及另一灰瓦屋顶。

最后,当我们的访客到了水上的亭子时,他已经从不同的角度看过它了,而通常它是完全是隐而不显的。一路走来,他路过了不下于5 座别的建筑,每一座建筑都有其自身特定的气氛:如果你习惯于西方园林更为缓慢的节奏,那么,这种浓缩的体验就相当有冲击力。他或许还会进入边上的私人寓所。在这里,他就会穿过房子本身内的大而昏暗的厅堂,最后,从一全新的地方重又进入园林,由此,蜿蜒的走廊透过一片竹林向前延伸。在朝向西南的一堵墙后则是园林中与园艺相分离的一个区域,后者是一排排盆栽的各种各样盆景树与草本植物。

一旦到了亭子里,那是惬意的憩息处。就如在所有这类亭子里那样,在支柱之间修了低矮的座椅,而且,还在栏杆上装了靠背,其曲线是伸向水面以感受来自湖里的凉爽空气,同时抬头可观赏屋檐里湖面反光的变化。往下看,是平静而又舒展的水面,白晃晃地倒映着石头、悬垂的树木以及别的亭子等;幽深的水中金鱼闪烁,意味着阳光下的另一维度。在水的对面可以看到步入其中第一眼就看见了湖水的入口、游廊,以及通往私人寓所的门廊等。沿着亭子后有屋顶的长廊,许多灰石板嵌入墙中,镌刻了以往曾坐在此处的人写下的诗篇和回忆。对西方人而言,这又是意料之外的惯例,而在中国人的眼里,一座没有书法的古老园林,某种程度上,就是没有完工的园林:书法的呈现为古树和石头增添了意味和魅力。

尽管网师园不大,但是,至此,参观者却可能惊讶地发觉,他眼下仅仅逛了其中的一半而已。在北边还集中了相互叠合的建筑物、石头、墙面以及既相互分割有相互联系的庭院等。有些是私密的,有些则是颇为敞开,无所遮拦。一座曲折的石桥蜿蜒通过一狭窄的通道,与一座栽种了高大松树的小山连在一起。山后就是一讲究的客厅1此指集虚斋。——译者注。。在西北角,游人最终将会遇上或许整个园林建筑中最为隐蔽的地方:一个小屋2此即殿春簃。——译者注。,它稍稍靠后,建在一较大厅堂3此指看松读画轩。——译者注。的边上。在这里,他会最后觉得已经到了最远的地方了。前面没有什么路了,只能往回走——穿过主堂,沿着游廊走进左侧的集虚斋(J),再出来到了书房北面的庭院,最后则回到入口处——一条通往外部世界的狭窄的白色通道。

最后,游人就不像开始时那样,还会对园林的布局心中有数。他会觉得有数不清的地方,而他也永远没有时间去一一探访了。当然,他觉得此园林难以置信,而房屋则完全被纳入到了一英亩的土地上。假如他习惯了“英华园庭”(这是法国人对这一英国式发明喜欢叫的名字)中起伏的草坪与乡间的空间的话,那么,他会对任何人都将这些与中国联系在一起的做法感到惊讶了。

等到王致诚神父的书简所引起的兴奋逐渐消褪时,显然,包括英国在内的欧洲已经绕开了中国园林的现实,而且完全是借助他们自身体验到的意象进行阐释。虽然西方沿用了诸种隐现与出乎意表的原则、蜿蜒的水道和路径,以及某些再加美化的中国亭等,但是,中国园林设计的所有力度和精微在转移到欧洲土壤的过程中却渐渐枯竭了。

1772年,奥立佛·高德史密斯写了一篇文章,嘲讽当时的中国风时尚。4奧立佛·高德史密斯,《世界公民》(《一个居住在伦敦的中国哲学家写给故土友人的信札》)第1 卷,第14 封信,克鲁克斯(编),1799年,第46页。(本文译自[英]美琪·凯瑟克《中国园林》,伦敦,2003年版)其中,一个来访的满清官员惊讶地发现,中国风的凉亭竟被描述为一座“中国的”建筑。一百年后,此官员或许还会难以相信,英国园林里生长的许多植物都源自中国,而这些植物远比凉亭更具本真的特点。

在19世纪,西方的造园兴趣已经越来越多地转向于稀缺和异域植物的展示。在中国,西方的植物收藏家们发现了花卉的天堂。但是,从中国的苗圃供应的新品种很快便耗尽了,而英美边远地区和森林中却渐渐开始盛开那种在荒凉的喜马拉雅山脚下发现的各种杜鹃花,而其中有许多是从未在中国园林里栽培过的。确实,到了最后,云南和四川幽僻的山川和山谷较诸中国所有伟大的游乐园及其基本哲理加在一起的设计,反而更多地改造了西方的园艺传统。