大跨度整体现浇钢混叠合梁桥面板关键技术研究

周 丹

(核工业华南建设工程集团公司,广东广州 510800)

1 工程概况

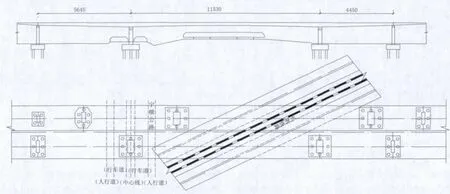

武荆高速公路第8合同段起点桩号K58+600,终点桩号K70+600,路线全长12 km。桥梁起点接天门北互通主线桥终点,终点与龙泉高架桥起点相接,左右幅各分为22联,其中,第21联跨长荆铁路和随岳高速公路,为(56.45+115.3+44.5)m跨度的钢-混凝土叠合梁(见图1)。

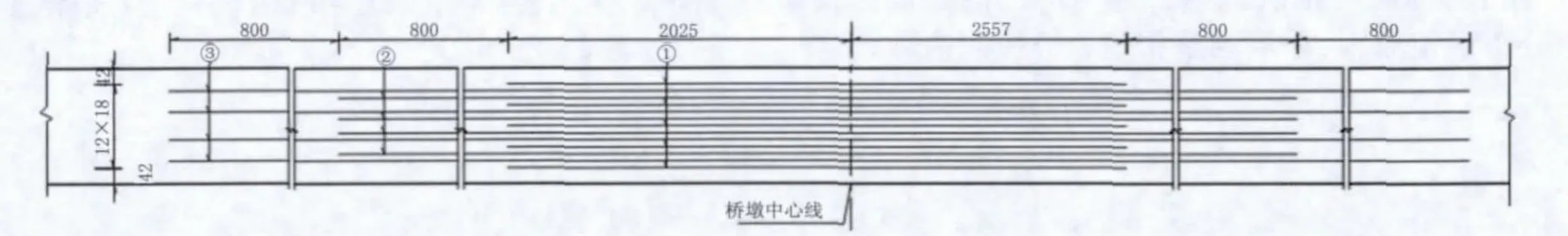

桥面宽度为17.1 m,三跨全长为216.25 m,桥面板厚度26~36 cm不等,桥面板混凝土共2268 m3。桥梁与长荆铁路斜交,斜交角度为155.66°。公路跨铁路影响范围在56.92 m左右。图2为叠合梁断面(单幅)布置图。

2 施工技术难点分析

(1)该桥跨高速铁路施工,受天窗点的影响,混凝土无法一次性浇筑完成,选择合理的混凝土浇筑顺序,确保钢梁叠合时面板与钢梁之间连接质量,使其使用功能更好地发挥到最佳状态。

(2)国内钢-混叠合梁多采用预制板的叠合方式,该桥采用现浇混凝土桥面板,桥面宽度为17.1 m,而钢梁与混凝土桥面板混凝土的变形不一致,桥面板极易产生裂纹,对桥梁的耐久性将产生严重的影响。

(3)由于主跨跨径达到115.3 m,连续梁中支座处的负弯矩特别显著,负弯矩区混凝土顶板极易开裂,进而产生钢筋锈蚀等影响桥梁安全与使用寿命的一系列问题。

(4)桥面板为薄板式结构,厚度在26~36 cm之间,而单组钢梁顶面的面板厚度仅为26 cm,在每个墩顶处有13束15Φs15.2钢绞线,张拉顺序选择不合理,桥面板极易产生裂纹。

3 钢混叠合连续梁桥面叠合关键技术

3.1 面板浇筑工艺

浇筑时采用横向一次到位,由梁端向跨中逐步浇筑到位。横向浇筑时按照先中间向两边的浇注顺序。在浇筑时间的选择上,考虑到钢梁在白天受日照产生变形,而此时施工叠合梁面,对桥梁的叠合质量难以控制。在综合多方面因素考虑下,最终确定浇筑时间在每天下午5点钟之后。此时钢梁温度逐步恢复到正常状态,钢梁变形较小,而到第二天混凝土梁面已具有一定的强度,对钢梁的变形也有一定的约束作用,钢梁受日照影响下的变形对桥面板混凝土产生的影响已非常有限。

具体的浇筑施工:

(1)边跨浇筑施工:第一次浇筑边跨混凝土,浇筑时在现场设置两台汽车泵,浇筑时两个边跨同时浇筑。浇筑时将泵车站在梁下,通过多次移动泵车的方式将该区域内的混凝土浇筑完成。

(2)中跨浇筑方案:跨中混凝土浇筑由于受到铁路天窗点施工的影响,中跨跨中的混凝土桥面板的浇筑应分3次进行,每次浇筑长度为总长度的1/3即21 m。在浇筑前做好合理的施工组织,配备足够的人员和设备,保证在一个天窗点内完成预计的工作量。

3.2 顶梁施工

在钢梁梁端和墩顶配重、桥面板施工完毕后,桥面板强度达到90%时进行顶梁作业。根据施工条件、温度及养护情况,面板混凝土7 d后即达到51.3 MPa。顶梁时在钢梁梁端进行,每组钢梁下设置2个400 t千斤顶,每端共设置6个千斤顶,千斤顶全部进行串联,成为一个整体。在油泵的输油管上设置一个分流器,千斤顶放在钢梁侧面,与永久支座在一个轴线上,侧面焊接一个顶梁用的“耳朵”,采用Q345qD钢材制作而成。

图1 叠合梁纵立面布置图(单位:cm)

图2 叠合梁断面(单幅)布置图

顶梁用“耳朵”板厚采用20 mm钢板,底板尺寸为400 mm×500 mm,上部设置2块加劲板,加劲板高度500 mm,焊接固定时采用二氧化碳气体保护焊,焊接前将钢板打设坡口,采用熔透焊工艺。

3.3 叠合梁负弯矩区桥面板预应力施加工艺

为改善连续叠合梁负弯矩区的受力性能、增强桥梁的耐久性,传统上有两种处理思路:一种是支座顶升、钢梁预弯;另一种方法是直接在负弯矩区施加预应力。在叠合桥梁负弯矩区桥面板内施加预应力是改善桥面板受力以及增强桥梁耐久性的重要手段之一。该桥首次在大跨径叠合梁中混合使用调整支点高度法和预应力法,即在负弯矩区域的钢梁顶板混凝土中设置预应力钢绞线。该桥具体为:在每个钢箱梁的负弯矩段施加了长、中、短束预应力筋各4、4、5束,每束的规格是15Фs15.2,长、中、短束锚固齿板沿桥纵向的间距是8 m,预应力筋详细布置如图3~图5所示。

为防止锚固区应力过于集中,通常需将预应力筋设置成多种长度、分开锚固。如果不同长度的预应力钢绞线张拉顺序不当,有可能引起桥面板混凝土应力超限,出现裂缝,进而引起钢筋锈蚀等耐久性问题,这将大大影响桥梁使用寿命。

3.4 钢-混叠合梁支点压重工艺

在实际施工中钢梁在悬臂状态下,大边跨下挠23.5 cm(理论22 cm),短边跨侧下落5 cm(理论6.2 cm),中跨下挠55 mm,边跨压重后钢梁的梁端要压至设计位置下方的25 cm处,钢梁中跨将跟着上挠,上挠量将大小不一,将直接影响到钢梁跨中标高的控制。为确保钢梁跨中上挠量一致,课题组经过分析,最终采取了单幅钢梁的中跨形成整体(即横梁全部施工完毕),边跨处于自由状态(即不进行横梁焊接施工),在浇筑完配重混凝土后,再将边跨形成整体。通过后期监控量测的数据发现,采用这种方法很好地解决了钢梁在浇筑边跨压重混凝土时对中跨的变形不统一造成中跨标高超限的问题,而边跨钢梁处于自由状态,梁体应力能够得到很好的释放,对结构没有不利影响,保持了较好的美学效果。

图3 预应力筋布置立面图(单位:cm)

图4 预应力筋平面布置图(单位:cm)

图5 预应力筋分批锚固示意图(单位:cm)

4 结语

该桥全长216.25 m,跨高速铁路施工,受天窗点的影响,混凝土无法一次性浇筑完成。运用大型通用有限元软件ANSYS进行数值模拟,确定了先浇注边跨桥面板,再浇注中跨跨中区段桥面板,最后浇注墩顶桥面板的分段浇筑顺序,确保了钢梁叠合时面板与钢梁之间的连接质量,能够使其使用功能得到更好发挥。

[1]JTG TF50—2011,公路桥涵施工技术规范[S].

[2]JGJ 18—2003,钢筋焊接及验收规程[S].

[3]GB 50496—2009,大体积混凝土施工规范[S].