中西遗产差异的文化背景思考

——基于德尔德的《遗产及其文化边界》

张成渝

(北京大学 考古文博学院, 北京 100871)

一、引 言

近十年来,源于欧洲文化背景的遗产保护原则在中国的适用性问题已引起国内学者的多方关注与讨论。其中,对于《威尼斯宪章》(1964)若干原则的质疑,对于《奈良原真性文件》(1994)的推崇,乃至《中国文物古迹保护准则》(2000)和《北京文件》(2007)的出台,集中体现了中国学者针对上述问题的思考。虽然如此,国内的相关讨论仍然差强人意,尤“欠”对国外学界颇具分量的回应。但是无可讳言,翻译、推介工作的缺位,是导致我们鲜于感知此种国际学术氛围的重要原因之一。

在这种背景下,比利时学者威勒姆·德尔德(Willem Derde)《遗产及其文化边界:基于中国例证对西方范式的挑战》(下称“德尔德文”)一文中的思考与讨论,将有助于我们在一定程度上切实地感知这种国际氛围。②威勒姆·德尔德,现任比利时艾兰姆公共考古与遗产展示中心(Ename Center for Public Archaeology and Heritage Presentation)主任。该中心是ICOMOS 《文化遗产地解说与展示宪章》(2008)的策源地。原文“Heritage and Its Cultural Boundaries. Challenging the Western Paradigm by Means of the Example of China”发表于Heritage 2010 - Heritage and Sustainable Development (Volume 2) (Edited by Rogério Amoêda, Sérgio Lira, Cristina Pinheiro, Barcelos: Green Lines Institute, 2010:827-836),笔者已做翻译,参见:[比]威勒姆·德尔德:《遗产及其文化边界:基于中国例证对西方范式的挑战》,张成渝译,徐嵩龄校,见中国社会科学院考古研究所文化遗产保护研究中心编:《文化遗产研究》(第二辑),北京:科学出版社,2012年。下文引用除特别说明外,均引自此文。该文章出自欧洲学者之手,结合其对中国遗产的田野考察亲历,注重从文化背景的视角反思西方遗产范式。就其反思的内容而言,与2002年前后以杭州胡雪岩故居修复工程为标志的、国内遗产界对于《威尼斯宪章》(1964)若干条款的中国适用性讨论的内容相似。另一方面,德尔德文的思考路径较之思考内容更加重要——从文化背景角度考量遗产价值与遗产保护方式,通过对中西文化差异本身的比较和原因的探究,我们或许能更加全面、深入地讨论遗产本身,进而为更准确地把握遗产价值开启另一扇大门。

二、德尔德文辑要

德尔德文指出,二战结束以来,全球处置文化遗存的知识框架,主要由联合国教科文组织(UNESCO)、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)、国际文化财产保护与修复研究中心(ICCROM)或欧洲理事会等国际组织和机构制定。虽然这些公约、宪章和指南已在国际上获得通过和广泛认可,但它们的中立地位或全球普适性却明显受到中国处置其古迹(monuments)和遗产地(sites)的不同方式的挑战。通过审视这些差异,可从有关方面洞察这些国际标准和指南的文化内涵,理解它们在何种意义上由西方文化背景所决定。此番开篇,铺垫了全文质疑和挑战国际遗产文件理论框架的中国普适性的整体基调。

德尔德文中的中国遗产例证主要包括汉阳陵地下博物馆与南阙门工程、大雁塔与慈恩寺周边工程、大唐芙蓉园。在笔者看来,他对这些例证的认识和评价,既有理解,也有不解,既有曲解,也不乏误解。在总体上,借助上述几例,德尔德对当前全球处置文化遗存的知识框架提出若干质疑,并重点结合“就地”保存和《威尼斯宪章》,指出其中既有借鉴欧洲经验的保护做法,又有令西方所费解的“重建”(实为落架大修),以及遗产与现代环境相融合的变通做法。在他看来,西安乃至中国诸多不同于西方的遗产事象和处置,由外因和内因两方面所致,不过,二者发挥的实际作用却有主次之别,这种认识在文章结论部分得以凸显。他指出,“不该运用诸如经济变革等外部因素来解释遗产”,文化背景的差异才是中西方具有不同遗产处置方法的内在因素。基督教从最开始就“强调《圣经》的真实(truth)”,这是西方注重强调遗产物质原真性的根源。而“中国既不享有西方的文化背景,又不享有基督教的文化背景,因此,中国才能形成面对其过去与遗产的另一种态度”。有鉴于此,中欧之间实有必要展开一场真正的遗产对话,它将“促使我们深入思考遗产概念的本身”。

表1 德尔德文框架结构

三、德尔德文简评

1. 文章亮点与不足

亮点一,从逻辑角度提出“特设性解释”,突破将当前中国遗产保护中的问题完全归因于经济发展压力的观点。

德尔德文开篇即称,中国“拥有着延续数千年的文化遗产”,它们正“转变成为‘巨大的商机’”,人们也已认识到“旅游业在中国社会和经济发展中的作用”。对此,德尔德的强烈感受是,“近年来到访过中国的任何人,无法不被中国城镇和郊野旅游的‘历史转变’所震动”。在此背景下,“对于中国历史遗产日益增长的兴趣将被置于未来几年的政治、社会经济和文化议程当中”。业界通常也认为,经济快速发展的确已给中国遗产保护事业带来了巨大的挑战与压力。因此,德尔德的上述描述很容易引起我们的共鸣。不过,德尔德随后提出的“特设性解释”则切实地提示我们,二者的因果关系并非如此直白,尤其是面对中西遗产差异时——假设西安例证中诸多中西遗产差异的“方式受到诸如经济快速发展、社会变革或现代生活方式等外部因素的驱动,那么,该假设的问题在于,它依赖一种纯粹的特设性(ad hoc)解释。事实上,基于同样的假设,我们可以轻易地为其相反观点进行论辩:中国正经历着快速变革的时期,所以应给予保存原真以更多的关注,特别是由于经济发展可以赚到更多的钱”。因此,必须有意识地脱离中西遗产差异受到经济等外部因素影响的思维惯性,而“特设性解释”的提出也促使我们重新思考,掀开遗产保护利用工程之表面,究竟是什么因素内在地影响了中国的遗产保护态度和行为?

亮点二,指出西方遗产标准基于基督教文化,应从文化差异的角度理解中国的遗产保护。

德尔德文的第8部分将中西遗产差异归结为文化处理(cultural approach)的不同。在西方,原真性的认识根源于基督教。“西方强调原真是其对自己的历史遗产持有不同态度的结果,这种结果通体反映出对于历史真实(historical truth)的探究,这种探究至少对一个领域极端重要,该领域在西方的,也即基督教的发展中留下了不可磨灭的印记。基督教从最开始强调《圣经》的真实(truth),就显示出与异教徒之谬误与无知的截然差别;对同样真实的探究,也在欧洲宗教改革时期显示出基督教自身的截然决裂;对《圣经》真实的探究,也决定着从解释学到考古学等多个学科的建立,这些学科显示出世界在科学的真实与错误的概念之间的截然决裂。持续留存下来的,是对历史遗产身上究竟发生了什么的一种探究。因而我主张,同样的态度现在可见于西方对待其遗产的方式上。正是这种态度,驱使国际遗产团体教导全球应如何致力于遗产事宜。”

德尔德指出,“欧洲看重的是所发生的真实历史。因此,欧洲强调对什么是‘真的’、什么是‘后来添加物’进行谨慎区分。建筑上的每块石头都被仔细检查和描述,任何部分均不能替换,除非有关乎建筑物存活的必要。如需替换,一切所为要依照同样的旧有技术。因此,建筑的历史被记录下来并展示给公众。修复什么、如何修复等决定,都要遵照建筑物自身的历史记录而做出。这也正是建筑物借取原真性并由此使之具有了保存价值。这种视遗产为“历史”的狭隘处理也从根本上排除了其它方法。”此番认识深刻揭示出欧洲对于遗产物质层次原真性的关注。不过,物质层次的原真性,只是遗产原真性的部分而非全部。

文章的不足之处在于,虽然试图从文化差异的角度解释中西方的不同遗产态度,但其解释仅停留在遗产工程层面,并没有阐明中国遗产自身的内在逻辑。

通过上述两个亮点,德尔德清晰地勾勒出西方文化的一个内在逻辑,“欧洲看重的是所发生的真实历史”,而中国则不同。不过,他未能提出比肩于西方基督教与追寻《圣经》真实的、源于中国文化深层的原因——中国文化何以具有与欧洲不同的内在特点?而这也直接影响到他对于西安遗产例证的准确理解,曲解、不解和误解由此而生。

2. 文章总体评价

近年来,中国遗产学者倡扬中国独特遗产理念的意识日趋强烈。在此背景下,《遗产及其文化边界》一文以其“西方学者-中国例证-中欧遗产差异和对话”的独特格局,使得对于“二战”后获得国际认可的遗产公约、宪章或指南的全球普适性讨论有了来自除东方质疑之外的西方支点。这是德尔德文的外在意义。

当今中国,“保存原真的需要抵不过中国面临的前所未有的改革带给遗产的冲击”,德尔德此言可谓一语中的。虽如此,德尔德更多地旨在强调中西遗产思想与做法的诸多差异本质上源自内因(不同的文化背景)而非外因(如经济发展)。欧洲的遗产原真性密切受到基督教从一开始就极为强调《圣经》真实的影响,这是德尔德文章的点睛之笔,也是此文的内在意义之一。

或许,威勒姆·德尔德并非是提出上述观点的西方遗产学者第一人,但这并不影响此文的价值。在中国总结自身独特遗产思想意识迅速觉醒的今天,德尔德文可以视为对中国遗产意识提升的国际氛围营建。最后,文章立意高远,呼吁共同搭建中欧遗产平台、积极寻求遗产对话:“正是在这里,中欧之间应展开一场真正的对话,不同文化背景的伙伴平等地相聚一堂。正是这场对话,将真正地丰饶欧洲与中国,因为,它促使我们深入思考遗产概念本身。”

四、中西方不同遗产处置方法探因

1. 经济快速发展——外因,非根本

毋庸讳言,社会、经济的快速发展已显著地影响到中国遗产保护的现状,“建设性”破坏事件的频频发生是这一过程的清晰写照。如果说大雁塔塔寺建筑群作为“新的、进行之中的城市发展项目的重心”,某种程度上还带有遗产工程迎合快速城市化进程并做出妥协的意味,那么,更甚者则有旧城改造中对文物建筑、历史中心或街区的拆旧建新,极端者如1992年济南老火车站被拆、2000年浙江定海古城被毁等等。而今,遗产地被假以旅游地产、文化经营或文化创意产业之名,用以刺激旅游、拉动地方GDP的遗产利用模式,如雨后春笋般见于各地实践。

类同于环境事业的“先污染、后治理”轨迹,中国遗产事业重蹈发达国家“先破坏、后保护”覆辙之势明显。由此,遗产保护压力持续增加。置身于如此社会背景之中,很难不令人联想到,当前中国遗产保护中的种种不良事象,与经济快速发展、社会变革或现代生活方式转变等因素直接相关。以三峡大坝为代表的国家工程牵连出的遗产保护问题(并非首要,更非唯一),堪为中国遗产保护与社会经济快速发展复杂关系的突出代表。有鉴于此,北京大学世界遗产研究中心[注]该中心是中国第一个世界遗产高级专业研究机构。参见:中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家文物局、中国联合国教科文组织全国委员会:《中国世界遗产年鉴2004》,北京:中华书局,2004年,第13页“大事记”。主任谢凝高教授指出,要警惕风景名胜区的“人工化、商业化、现代化”[注]谢凝高:《保护自然文化遗产,复兴山水文明》,载《中国园林》,2000年第2期,第36-38页。(即“三化”)。他亦坦言,20世纪90年代发生在风景名胜区和遗产地的破坏事件,超过了建国后40年的总和。而今,“三化”问题在国内众多知名遗产地愈演愈烈,经济快速发展对中国遗产保护的压力由此可见一斑。德尔德文亦称:“国际遗产团体(community)似乎假设,中国处置遗产有着不同的方式,这种方式很少关注公认的国际标准,而且受制于遗产融入当代中国这种快速变化的环境。” 上述态势同样可见之于西方。1999年,吴良镛教授在《北京宪章》[注]国际建协:《北京宪章》,载《新建筑》,1999年第4期,第1-5页。中,以“大发展”和“大破坏”概括人类走过的20世纪。此言表明,发展对于环境、遗产的不良影响已是共识。回顾过去,以1954年埃及阿布辛拜勒(Abu Simbel)神庙搬迁为标志,UNESCO世界遗产事业从起点上便与经济发展有着不解之缘,这多少昭示出未来遗产保护与经济发展互相博弈的坎坷进程。近几年的一个标志性事件当属德国德累斯顿易北河谷(Dresden Elbe Valley),该文化遗产于2009年被UNESCO从《世界遗产名录》中除名。详其端由,是为了缓解当地交通堵塞,要在河谷内建造一座长635米的桥梁。[注]黄频:《德国德累斯顿易北河谷被从世遗名录中除名》,2009年6月26日,中国新闻网, http://chinanews.com/gj/news/2009/06-26/1749829.shtml。

既然中西方都存在类似情况,那么,将遗产处置与认识的中西差异归结为经济快速发展和社会变革的观点似乎并不恰当。德尔德也指出:“欧洲也有城市快速发展的诸多例证,为什么同样的现象却没有发生在欧洲?尽管城市快速发展或会威胁遗产遗迹的保存,但绝不会形成一场辩论来质疑遗产从业者保存原真的需要。事实上,显著迹象表明,上述问题还牵涉到国际遗产团体甚至尚未认识或提到的其它方面。”文末第8部分,德尔德进一步重申:“人们不该运用诸如经济变革等外部因素(external factors)来解释遗产。实际上,如果我们想理解遗产对于当代社会的重要性,或者想理解上述遗产概念,就有必要直接面对中、西方处置遗产的方法。”笔者也认为,经济发展(外因)并非中国对待遗产具有不同于西方态度的根本原因,事实上,经济发展只是放大了本来就存在的中西遗产差异。如此,什么是导致这种差异的内因(internal factors)呢?

2. 文化背景差异——内因,其实质

德尔德所举另一例证,亦常被用于解释中西方不同的遗产观。“对于中国人而言,500年历史的寺院中一幅新的彩绘摹本也很好”,“这种感受当然不能简单地用中国快速的城市发展来解释。事实上,此类感受颇令人费解。从西方视角看,好像中国人不关心自己的遗产。但这只是故事的一部分,并给我们留下了一种遭到极度扭曲的观点”。事实上,“遗产在当代中国是重要的,不过,我们的知识框架不容我们对所发生的事情做出真切的解释。”德尔德此说,一方面提醒我们注意社会经济条件对于遗产的必然影响,另一方面则更关键地表达出,针对中西方对于遗产原真性的认识差异,城市化发展只是原因之一,但绝非根本原因。这种认识差异,实际“牵涉到国际遗产团体甚至尚未认识到或提到的其它方面”。那么,究竟是哪些方面呢?德尔德文中虽然言及基督教文化背景在中国的缺失,但这显然并非答案的全部。

陈薇等(1989)曾以对曲阜孔庙和雅典帕台农神庙的比较为例,认为东西方古迹保护的差异在于,“西方方法的重点是放在对客观的实际关心上”,而“中国方法要求通过尊重古迹的内部意义来保护外部特征,以便达到形式和其内涵的和谐平衡”。[注]陈卫(Chen Wei)、[加]安德烈亚斯·奥斯:《东、西方的古迹保护》,见《中国石窟遗址管理培训班国际文化遗址管理参考资料》(内部材料),冯文华译,大同:中国石窑遗址管理培训班,1992年,第196页。外文原文出自《国家古迹遗址理事会信息通讯》,1989年7-9月号第3期。“陈卫”之译疑有误,应为“陈薇”。1994年陈薇进而提出,“中西方不同的文物建筑保护方法和观念,表达出不同的社会意义,其组织转换规律是:西方是‘能指对位’——文物建筑保护的外在形式和它所表达的历史可读性呈对应性;中国则是‘意指错位’——文物建筑保护所诱发的某种意向和其外在形式所载的时代印记呈不对称性。也就是说,西方的文物建筑保护,能客观地表现它所跨越的历史及各时期的相互联系的特征,它像语言一样,用陈述的形式传递全部的事实信息,具有‘历时性’的特征;中国的文物建筑保护,往往展示出由简单到复杂各部分相互错综的整体关系,它不是将各种事实按时间顺序排列,而是将由建筑形式及建筑相互‘接合’所形成的一种比喻性或一种完整的意象一次性地呈现出来,具有‘同时性’的特征。”[注]陈薇:《文物建筑保护与文化学——关于整体的哲学》,见《建筑历史与理论研究文集》(第五辑),1994年,第133-138页。

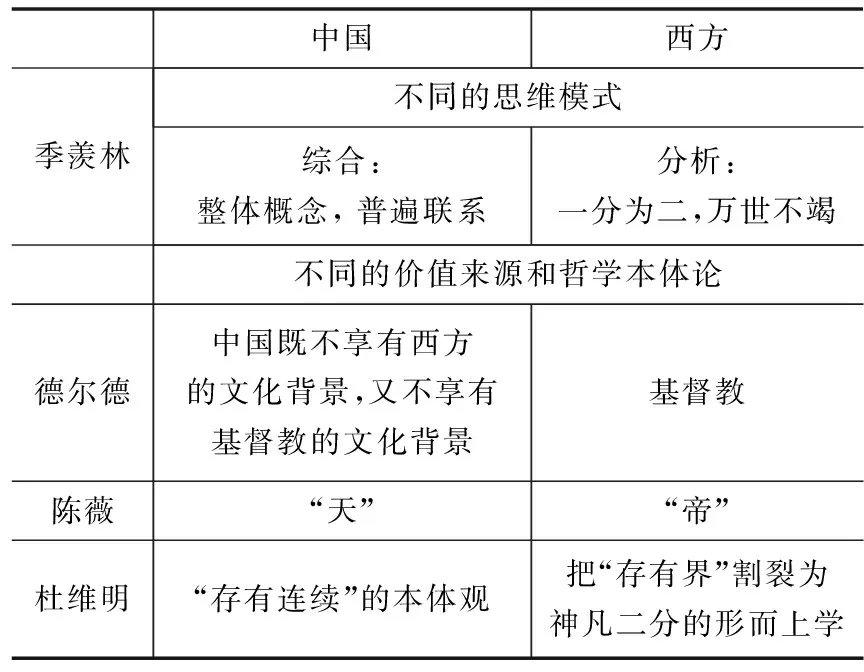

表2 中西方遗产文化处理的差异比较

针对中西方文物建筑保护方法和观念差异的深层原因,陈薇(1994)认为,“中西方价值体系的不同确实成就了不同的文物保护观念和方法,并使之产生不同的社会意义。而最根本的就是价值来源以及价值世界和现实之间的关系问题,中西方是存有本质差异的。从价值具有超越的源头而言,中西文化在开始时似无基本不同,都把人间秩序和道德价值归于‘帝’或‘天’。但是若从起源源头和人世之间的关系着眼,则差异极大。”③陈薇:《文物建筑保护与文化学——关于整体的哲学》,见《建筑历史与理论研究文集》(第五辑),1994年,第133-138页。要言之,中西方不同的价值来源以及价值世界和现实之间的关系问题,导致了中西方价值体系的不同,进而导致了中西文物建筑保护方法和观念的差异。

寻此脉络,中西方遗产不同的文化处理亦有其它更深层次的原因。季羡林先生认为,中西文化的区别在于“中、西思维模式,思维方式不一样。西方思维模式的基础是分析,什么东西都分析,一分为二,万世不竭。东方呢,思维模式是综合。综合是八个字:整体概念,普遍联系”[注]季羡林:《对21 世纪人文学科建设的几点意见》,载《文史哲》,1998年第1期,第7-16页。。从哲学层面,杜维明先生则指出,“中国哲学的基调之一,是把无生物、植物、动物、人类和灵魂统统视为在宇宙巨流中息息相关乃至相互交融的实体。这种可以用奔流不息的长江大河来譬喻的‘存有连续’[注]即“continuity of being”。参见[美]杜维明:《存有的连续性:中国人的自然观》(The Continuity of Being: Chinese Visions of Nature),刘诺亚译,载《世界哲学》,2004年第1期,第86-91页。的本体观,和以‘上帝创造万物’的信仰,把‘存有界’割裂为神、凡二分的形而上学绝然不同。美国学者牟复礼(F.W.Mote)指出,在先秦诸子的显学中,没有出现‘创世神话’,这是中国哲学最突出的特征。这个提法虽在西方汉学界引起一些争议,但它在真切地反映中国文化的基本方向上,有一定的价值。”[注][美]杜维明:《试谈中国哲学中的三个基调》,载《中国哲学史研究》,1981年第1期,第19-20页。从本体论对中国文化的影响上,杜维明指出,“中国人本体论中的一个基调是相信存有的连续性,这种信仰对中国的哲学、宗教、认识论、美学及伦理学等各个领域产生了深远的影响。”[注][美]杜维明:《存有的连续性:中国人的自然观》,刘诺亚译,载《世界哲学》,2004年第1期,第86-91页。(表3)德尔德也将中西遗产差异的原因从文化背景差异延伸到基督教的影响,即,“中国既不享有西方的文化背景,又不享有基督教的文化背景,因此,中国才能形成面对其过去与遗产的另一种态度”。

表3 中西方遗产差异的内在原因

众所周知,中西文化差异与比较是一个庞大、复杂的研究课题。季羡林先生曾言,中西文化有别的说法,1300年以前就开始了。[注]季羡林:《对21 世纪人文学科建设的几点意见》,载《文史哲》,1998年第1期,第7-16页。不过,立足文化遗产映照这种差异尚属新鲜,相关研究至少在国内寥寥,上文所引陈薇教授的文章是笔者目前可见的两篇。

坦白地讲,陈薇的观点或有片面甚至纰漏之处,例如其关于“意指错位”的认识。其1989年文章之观点,以对曲阜孔庙和雅典帕台农神庙此类文物建筑的比较为前提,1994年文中的有关解释,也显然针对此类文物建筑。意指错位在一定程度上能够解释孔庙历经千年不断改建和扩建,难从细节上逐一标定准确年代信息的复杂历史状态,但是,意指错位的不适性也是显见的。比如,意指错位不宜成为当前国内不少遗产维修实践中有欠科学性的“遗产混搭”等遗产处置方法的借口。[注]本文对于“意指错位”的有关思考,承蒙徐嵩龄先生教益,谨谢。毕竟,尊重原真性,最大限度地保留而非混淆存在于遗产原真性之中的历史信息,这是超越东西方遗产处置具体手段(操作层面)差异之外、需要共同遵循的科学原则。此外,意指错位更不能解释以梁思成先生为代表的建筑界对中国文物建筑保护的认识,也不能解释近年来我国考古界对于考古遗址(archaeological sites)保护利用的一些做法,如汉阳陵南阙门工程。该工程代表着当前中国考古遗产地带有普遍性的一类做法,遗址保护与遗址展示、旅游吸引物与现实妥协相互交织,值得关注。

事实上,意指错位的正面价值主要表现在文学艺术创造领域。在那里,意指错位是有意为之且精心设计的。在我国文化遗产保护中,活态遗产出现的时序性保护并非意指错位;而静态遗产出现的变化常常是由非文化因素(如经济、政绩等)驱动,是负面性的意指错位。虽然如此,陈薇教授明确提出东西方古迹保护的差异(1989),并结合文物建筑保护与文化学探索差异表象之后的深层原因(1994),这样的努力是有意义的,值得中国和国际学者关注。

以陈薇二文为据守,笔者希望向背后寻找更加广泛意义上的对于中西文化差异的解读。季羡林、杜维明两位先生观点的引入也源于此。不过,新问题也由此而生。一方面,如同陈薇的观点,季、杜二人之说也难免存在着一家之言的偏颇甚至谬误之处,[注]例如,针对季羡林先生东西方思维模式的“综合”、“分析”区别之说,徐嵩龄认为,“分析”和“综合”;在中西双方都有,中西之别在于,中国始终停滞在思辨层面,而西方则较早提升到科学和实证层面。因此,截然区分以“综合”与“分析”,是不准确的。但是,他们的着眼点毕竟为我们理解中西文化差异(乃至中西遗产差异)指出了可能的方向。另一方面,笔者上文搭建出的论证脉络——遗产差异、文化差异、价值来源和哲学层次——仍需季、杜证据之外更多环节的递接和更多证据的充实。要言之,笔者希望通过已有证据初步向读者展现这样的逻辑:中西方文化差异的确存在,它在一定程度上造成了中西方对待遗产问题的差异,相对于经济发展的外因,这个内因更为本质,它将引导我们思考并由此形成对遗产的正确态度。

五、结 语

中西遗产问题,既有特性又有共性。特性表现为中西遗产差异,共性则基于遗产修复、保护应该普适的科学原则。近二十年来,世界遗产事业国际化程度不断提升,不同国家、不同地区、不同文化背景的遗产保护的独特性使得遗产事业的价值观逐渐走出欧洲的单一中心,这种转变,已突出体现在对于遗产原真性的多元理解上。笔者以为,对于原真性的关注和多元解释,实际上暗含着一个更为根本的前提,那就是不同国家、不同地区、不同文化背景对于“遗产”一词有着多元的理解[注]关注1972年《保护世界文化与自然遗产公约》(下称“《公约》”)中的“遗产”定义不难发现,已有的定义只是一种分类,而非严格意义上的概念。较之自然遗产,《公约》中文化遗产定义的分类特征更为显著。这一状况本身就反映出,即使在《公约》诞生之初,如何定义“遗产”便是个难题。显然,这个难题缭绕至今。。

中西方文化差异根本性地影响了彼此对于遗产态度的选择,进而直接或间接促成了对于遗产保护原则和方法的选择。不从文化差异的角度理解这些行为的不同,我们就不能真正开展遗产领域的对话与交流。没有这种对话与交流,我们将无法透彻地理解个性与共性并存的遗产原真性,更难界定不同文化背景中存在的“遗产”。

中国业界应适时地积极思考中西遗产差异问题,并更多地参与国际对话,由此才能从繁多的遗产事务应接和单纯的世界遗产数量攀升中,关键性地转向对于遗产本质与内里的思考。从中西文化比较等关键方面入手辨明中国遗产特质,亦不失为一种佳径。

- 同济大学学报(社会科学版)的其它文章

- 品牌危机中微博网络与声望博文特征研究

——以“麦当劳过期门”事件为例