当前我国教育投入的现状及分析

2012-12-31 00:00:00周玲

基础教育参考 2012年15期

[摘要]2010年我国教育经费总量继续保持增长,增幅也较上一年有所加大。总体而言,全国各地义务教育和高等教育投入的增长速度见缓,教育投入省际差异加大:全国大部分地区达到了《教育法》规定的教育投入增加要求。

[关键词]教育投入;教育经费

[中图分类号]G526.7 [文献标识码]A [文章编号]1672-1128(2012)015-0014-05

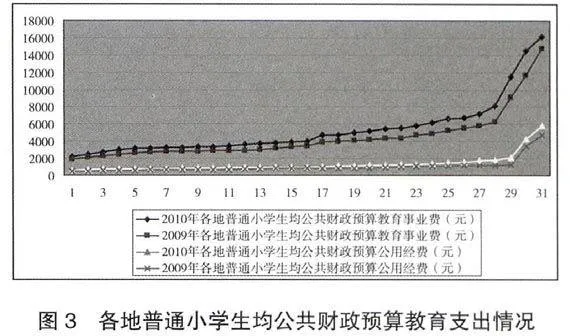

据教育部2011年12月公布的《2010年全国教育经费执行情况统计公告》,2010年我国教育经费总量继续保持增长,达到19561.85亿元,比上年增长18.54%,增幅较上年有所加大。国家财政性教育经费(包括公共财政预算教育经费、各级政府征收用于教育的税费、企业办学中的企业拨款以及校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)14670.07亿元,国家财政性教育经费和公共财政预算教育拨款(不包括教育费附加)的总量和增幅都较上年度有增加(见图1)。2006年以来。国家财政性教育经费和公共财政预算教育拨款占全国教育经费的比重总体呈不断增长的趋势。但2010年公共财政预算教育拨款占全国教育经费的比重却略有下降(见图2)。

本文选取部分反映政府教育投入状况的指标进行分析,以反映中央和地方政府教育投入的努力程度和年度改进状况。鉴于数据的可获得性,所选指标主要来源于国家教育部历年的“全国教育经费执行情况统计公告”。

一、义务教育投入增长速度继续下降,

区域差异加大

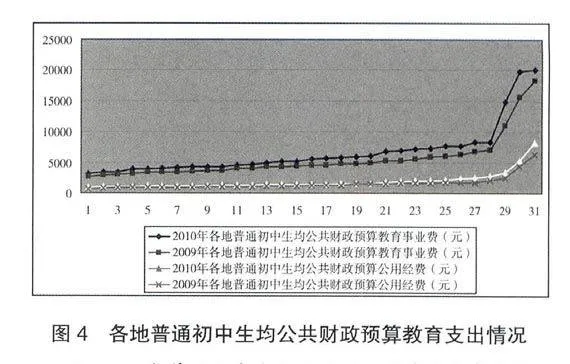

1.普通小学生均公共财政预算教育支出的总量变化

2010年全国普通小学生均公共财政预算教育事业费为4012.51元,全国各省份小学生均公共财政预算教育事业费均比上年有所增加,但河北、安徽、江西等15个省份普通小学生均公共财政预算教育事业费依然如同2009年低于全国总体水平。2010年全国普通小学生均公共财政预算公用经费为929.89元,除陕西省外其余省份小学生均公共财政预算公用经费均比上年有所增加,但河北、江苏、浙江等全国一半的省份普通小学生均公共财政预算公用经费低于全国总体水平。

2010年全国普通小学生均公共财政预算教育事业费比上年增长19.49%,但增幅小于上年的21.77%。除了北京、河北、辽宁等12个省份的增幅较上年有所加大,其余省份的增幅均有所减小。2010年全国普通小学生均公共财政预算公用经费比上年增长25.04%,增幅高于上一年度的20.68%。除了北京、天津、河北等16个省份的增幅较上年有所加大,其余省份的增幅均有所减小。

值得注意的是,安徽、山东、广东、广西、重庆、贵州、宁夏7个省份普通小学生均公共财政预算教育事业费增幅虽然高于全国总体水平,但绝对值却低于全国总体水平,呈现出低水平高增长的特点,而北京、天津、内蒙古、吉林、江苏、浙江、海南、西藏、青海、新疆10个省份则呈现出高水平高增长的特点,绝对值和增幅都高于全国总体水平。河北、安徽、山东、广西、贵州、云南6个省份普通小学生均公共财政预算公用经费增幅虽然大于全国总体水平,但绝对值低于全国总体水平,呈现出低水平高增长的特点。

2.普通小学生均公共财政预算教育支出的区域差异

2010年全国普通小学生均公共财政预算教育事业费支出最高的是上海市,达到16143.85元,最低的河南省为2186.14元,前者是后者的7.38倍。2010年全国普通小学生均公共财政预算公用经费最高的北京市达到5836.99元,最低的贵州省仅为579.26元,前者是后者的10.08倍。自2006年以来,无论是生均公共财政预算教育事业费,还是生均公共财政预算公用经费,最高的省份与最低的省份之间的相对差距都在不断减小。

但是。无论是生均公共财政预算教育事业费,还是生均公共财政预算公用经费,2010年的省际差异都大于2009年的省际差异。图3横轴代表了我国31个省份普通小学生均公共财政预算教育支出由低到高的排序,“1”为最低的省份,“31”为最高的省份。纵轴代表了生均教育支出的数额,曲线越陡,说明省际差异越大。从图3可知,2010年生均公共财政预算教育事业费的省际差异要大于生均公共财政预算公用经费的省际差异。

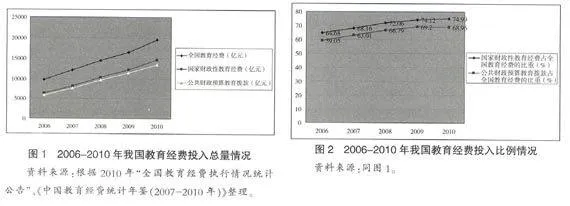

3.普通初中生均公共财政预算教育支出的总量变化

2010年全国普通初中生均公共财政预算教育事业费为5213.91元。全国各省份普通初中生均公共财政预算教育事业费均比上年度有所增加,但山西、安徽、江西等13个省份普通初中生均公共财政预算教育事业费低于全国总体水平。2010年全国普通初中生均公共财政预算公用经费为1414.33元,除江西、西藏、陕西、新疆4个省份外,其余省份普通初中生均公共财政预算公用经费均比上年有所增加,河北、江苏、浙江等13个省份普通初中生均公共财政预算公用经费低于全国总体水平。

2010年全国普通初中生均公共财政预算教育事业费比上年增长20.37%。增幅小于上年的22.25%。除了北京、河北、辽宁等14个省份的增幅较上年有所上升,其余省份的增幅均有所下降。2010年全国普通初中生均公共财政预算公用经费比上年增长21.72%,增幅小于上年的24.09%,北京、辽宁、福建等21个省份的增幅较上年有所上升。

值得注意的是,安徽、广西、重庆3个省份普通初中生均公共财政预算教育事业费增幅虽然高于全国总体水平,但绝对值低于全国总体水平,呈现出低水平高增长的特点。同时,河北、江苏、安徽、河南、广西、贵州6个省份的普通初中生均公共财政预算公用经费也呈现出低水平高增长的特点,增幅高于全国总体水平,绝对值低于全国总体水平。

4.普通初中生均公共财政预算教育支出的区域差异

2010年全国普通初中生均公共财政预算教育事业费支出最高的北京市达到20023.04元,最低的贵州省为3204.20元,前者是后者的6.25倍。2010年全国普通初中生均公共财政预算公用经费支出最高的北京市达到8247.66元,最低的贵州省为827.24元,前者是后者的9.97倍。无论是生均公共财政预算教育事业费,还是生均公共财政预算公用经费,最高的省份与最低的省份之间的相对差距都较上年有所减小,

但是,无论是生均公共财政预算教育事业费,还是生均公共财政预算公用经费,2010年的省际差异都大于2009年的省际差异。如图4,横轴代表了我国31个省份普通初中生均公共财政预算教育支出由低到高的排序,“1”为最低的省份,“31”为最高的省份,纵轴代表了生均教育支出的数量,曲线越陡,说明省际差异越大。从图4可知,2010年生均公共财政预算教育事业费的省际差异要大于生均公共财政预算公用经费的省际差异。

二、高等教育投入增速减缓,

省际差异依然较大

1.普通高等学校生均公共财政预算教育支出的总量变化

2010年全国普通高等学校生均公共财政预算教育事业费为9589.73元,除云南省外,其余省份普通高校生均公共财政预算教育事业费均比上年度有所增加,河北、河南、湖南等19个省份普通高等学校生均公共财政预算教育事业费低于全国总体水平。2010年全国普通高等学校生均公共财政预算公用经费为4362.73元,除福建、河南、云南、宁夏四省份外,其余省份普通高校生均公共财政预算公用经费均比上年度有所增加,河北、江西、安徽等20个省份普通高等学校生均公共财政预算公用经费低于全国总体水平,

2010年,全国普通高等学校生均公共财政预算教育事业费比上年增长12.26%,增幅小于上年的12.73%。2010年。全国普通高等学校生均公共财政预算公用经费比上年增长14.73%。增幅小于上年的17.51%。可见,普通高校生均公共财政预算教育支出增幅下滑。

值得注意的是,普通高等学校生均公共财政预算教育事业费最低的河南省年度增幅仅为1.42%,而新疆通过84.03%的巨大增幅(2010年最高增幅)生均公共财政预算教育事业费一跃进入万元行列,同时新疆还通过138.54%的巨大增幅(2010年最高增幅)生均公共财政预算公用经费从2009年低于全国总体水平一跃排名全国第三。此外,普通高等学校生均公共财政预算公用经费最高省份与最低省份相对差距的缩小主要得益于最高的北京市的年度增幅仅有0.34%。

2.普通高等学校生均公共财政预算教育支出的区域差异

2010年全国普通高校生均公共财政预算教育事业费最高的北京市达到34546.43元,最低的河南省为4276.64元,前者是后者的8.08倍,与上年相比,相对差距有所加大。2010年全国普通高校生均公共财政预算公用经费最高的北京市达到19896.42元,最低的河南省仅为1441.28元,前者是后者的13.8倍,与上年相比。差距有所减小。

但是,无论是生均公共财政预算教育事业费,还是生均公共财政预算公用经费,2010年的省际差异都大于2009年的省际差异。2010年生均公共财政预算教育事业费的省际差异要大于生均公共财政预算公用经费的省际差异。

三、公共财政预算教育拨款增速高于财政

经常性收入增长,但低7:财政支出增长

1.全国3/4的省份公共财政预算教育拨款的增长高于同级财政经常性收入的增长

2010年,中央财政教育支出2547.34亿元,按同口径比较,比上年增长28.60%,中央财政经常性收入比上年增长约9.90%,前者高出后者近19个百分点。

各地公共财政预算教育拨款2010年均比上年有明显增长,增幅最大的是青海省,达到34.49%,最小的是陕西省,为8.21%,各地平均水平达到18.74%。2010年内蒙古、海南、青海3个省份公共财政预算教育拨款的增幅高于中央28.60%的水平。

2010年,除了河北、辽宁、湖南、海南、四川、云南、陕西、宁夏8个省份,其他省份公共财政预算教育拨款的增长都高于本级财政经常性收入的增长。其中海南和宁夏2010年公共财政预算教育拨款的增长都高于20%,但依然没有赶上本级财政经常性收入的增长。辽宁省则连续两年公共财政预算教育拨款的增长都低于本级财政经常性收入的增长。

2.全国70%的省份公共财政预算教育经费占公共财政支出的比例比上年降低

2010年全国公共财政预算教育经费(包含教育费附加)14163.90亿元,比上年增长18.28%。各地公共财政预算教育经费都实现了增长,但北京、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃17个省份的增长比例低于全国总体水平。增幅最大的是青海省,增长了34.60%,增幅最小的是山西省,增长了8.90%。

2010年全国公共财政预算教育经费占公共财政支出的比重为15.76%。比上年增加0.07个百分点。内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、湖北、四川、西藏、青海、宁夏10个省份公共财政预算教育经费占公共财政支出的比重低于全国总体水平。

与2009年各地公共财政预算教育经费占公共财政支出的比例普遍比2008年减少的状况相比,2010年的状况有所改善,全国30%的省份,包括北京、天津、内蒙古、上海、江苏、安徽、广西、海南、云南9个省份公共财政预算教育经费占公共财政支出的比重都比上年有所增加,而重庆、四川2个省份该比例却由增转减。

四、总结与展望

综合以上分析可见,2010年中央和各地方政府的教育投入总量均继续增加,各级教育生均公共财政预算教育支出也都普遍呈现增加的趋势。但增加的势头也继续减弱。可喜的是,2010年大部分省份达到了《教育法》规定的教育投入增长要求。

1.各地不同级别公共财政预算教育投入增速继续减缓

2010年,除了普通小学生均公共财政预算公用经费的增幅有所上升以外,普通小学生均公共财政预算教育事业费、普通初中生均公共财政预算教育事业费、普通初中生均公共财政预算公用经费、普通高校生均公共财政预算教育事业费、普通高校生均公共财政预算公用经费的增幅都在下降。

就不同省份而言,中西部的部分省份指标增幅的年度差异比较大,2009年增幅比较大的省份,2010年的增幅就会非常小,反之则相反。例如,宁夏2009年普通小学生均公共财政预算公用经费的-增幅为-32.1%,2010年的增幅则为67.8%;江西2009年普通初中生均公共财政预算教育事业费的增幅为23.89%,2011年的增幅仅为8.4%。

2.各地不同级别公共财政预算教育投入的区域差异不断加大

就各级教育生均公共财政预算教育事业费和公用经费的绝对值而言,北京、上海仍然高居全国榜首,而河南、贵州等中西部省份依然处于扫尾的位置。2010年,除了普通高校生均公共财政预算教育事业费这一指标,其余指标生均经费最高省份和最低省份之间的相对差距都比上年有所减小。

2010年各项指标的省际差异不断加大,总体而言,各级教育生均公共财政预算教育事业费的省际差异都要普遍大于各级教育生均公共财政预算公用经费的省际差异。

3.大部分地区实现“三个增长”。小部分地区“两个提高”达标

1995年颁布的《教育法》第55条规定,各级政府教育财政拨款的增长应高于财政经常性收入的增长,并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长。保证教师工资和学生平均公用经费逐步增长。这就是通常所说的“三个增长”,2010年出台的《教育规划纲要》中也明确提出,各级政府要把教育作为财政支出重点领域予以优先保障,保证教育投入实现“三个增长”。从所获得的2010年的数据来看,全国31个省份中,包括山西、江苏、重庆等省份在内的约3/4的省份都实现了“三个增长”。

同时,《教育法》第54条规定,国家财政性教育经费支出占国民生产总值的比例应当随着国民经济的发展和财政收入的增长逐步提高,全国各级财政支出总额中教育经费所占比例应当随着国民经济的发展逐步提高。这就是所谓的“两个提高”。从所获得的2010年的数据来看,包括北京、天津、内蒙古在内的全国约30%的省份实现了第二个“提高”,这种状况比2009年有了改善。

4.2012年实现4%的政策目标,关键在质量

温家宝总理在2012年政府工作报告中明确提出,“中央财政已按全国财政性教育经费支出占国内生产总值的4%编制预算,地方财政也要相应安排,确保实现这一目标”。从1993年的《中国教育改革和发展纲要》提出要在2000年实现4%的目标,到2010年《教育规划纲要》提出提高国家财政性教育经费支出占国内生产总值的比例,2012年达到4%。4%的政策目标终在2012年政府工作报告中呈现。这一历程着实艰难。为了实现这一目标,2012年国家财政性教育经费支出大体安排约21984.63亿元,比2010年的14670.07亿元增长近50%。这主要是不断加大公共财政对教育的投入、积极拓宽财政性教育经费的来源渠道的成效。

同时,政府工作报告中也提出“教育经费要突出保障重点,加强薄弱环节,提高使用效益”。即要保证财政性教育经费分配与使用的质量。作为国家公共财政支出,财政性教育经费的分配必须兼顾公平与效率,针对特定的教育阶段、受教育人群、人口区域采取积极的倾斜政策,如义务教育、弱势群体、西部贫困地区。而在财政性教育经费的使用上,应避免僵化、以物为中心等问题,采用灵活、高效的方式,减少经费使用上的浪费。

此外,围绕4%,中央财政与地方财政的关系、增加税收与扩大支出的关系、项目性增长与建立持续增长机制的关系等问题仍然有待进一步破解。

(责任编辑 王永