航空纪念物之二

2012-12-31 00:00:00老毕

航空世界 2012年8期

西安市东北的阎良区是中国著名的“航空城”,中国航空工业重要的一些科研生产单位就坐落在这里。其中飞行试验研究院是1959年开始建设的一个大型航空试验研究机构,与后来任三线地区建设的空气动力研究与发展中心、燃气涡轮研究院以及飞机强度研究所一起并称为航空工业四大重点试验基地。飞行试验研究院是主要进行各类军民用飞机、航空发动机和机载设备等航空产品的国家级鉴定考核试飞机构,中国几乎所有的飞机都是在这里进行了最后的定型试飞后才能投入使用。

走入阎良,在梧桐林荫大道的尽头就是飞行试验研究院。在试飞院大楼前矗立该院的院标——一座飞机雕塑。飞机外表喷涂着白漆,从机头到机尾有两条红色和蓝色的装饰条纹,机头两侧喷涂着黑色的“029”机号,后机身两侧则喷涂着黑色的“中国试飞院”及其英文缩写“CFTE”字样,垂直尾翼上还喷涂着飞行试验研究院的院徽。一个弯曲呈弧形的支座从这架飞机尾部的尾喷口插入,将整架飞机呈60度角向上支撑起来,使飞机像是正在向天空爬升,而弧形的支座就像飞机喷出的“拉烟尾迹”。

与众不同的是,这雕塑上的飞机是架退役的真飞机。用真飞机制作纪念雕塑在国外比较常见,但在国内以前却非常少。直到20世纪90年代以后,国内一部分航空企事业单位才逐渐修建起来,将其作为一种企业文化景观。飞行试验研究院科研办公大楼前的飞机雕塑是一架退役的强5科研试飞用机。选择强5强击机是因为这是由试飞院进行鉴定试飞的第一种国产喷气式军用飞机,也是当时试飞院退役的科研试飞用机中唯一的两侧进气道的飞机,其他退役机型(歼5、歼6、歼7、歼8等)均为机头进气道。机头尖削、两侧进气的强5飞机看起来更为流线美观,将其制作成作为院标,可以表达试飞院不断创

新超越的精神

强5飞机是新中国自行研制成功并装备部队使用的第一种喷气式作战飞机,各种型号的强5飞机装备中国空军和海军航空兵数百架,成为对地攻击的主力机型之一。

20世纪50年代中国空军刚刚成立之初,装备了从苏联进口的伊尔-10活塞式强击机。伊尔-10是二战中大名鼎鼎的伊尔-2强击机“黑死神”的改进型,在解放—江山岛等浙江沿海岛屿的作战行动中展现了出色的对地攻击支援能力,为配合部队的登陆作战起到了很大的作用。但在作战中,伊尔-10也暴露出飞行速度慢、载弹量小、容易被敌方喷气式歼击机和地面防空火力击中等缺点。

为满足作战需要,1958年开始,刚刚成立不久的新中国第一个飞机设计机构沈阳飞机设计室承担了新型超声速喷气式强击机的研制任务,当时将这种新机型命名为“雄鹰302”飞机。

沈阳飞机设计室通过广泛搜集国外的相关资料,征询部队的意见,并结合国外同类机种技术发展的情况,研究制定了“雄鹰302”飞机的设计指导原则和初步方案:飞机装备机炮、航空火箭弹、航空炸弹等武器,具备较强的攻击火力,既能对地面陆军部队实施前线近距空中支援,又能从低空或超低空进行高速突防并以多种方式打击敌方目标:航空炸弹和副油箱投掉后,飞机自身还具备一定的机动飞行能力,能用机上的固定机炮与敌机进行空战,拥有一定的自卫能力。

由于当时中国刚从苏联引进了超声速的米格-19歼击机进行仿制生产,因此考虑到当时中国航空工业处于初创阶段,飞机设计人员还缺乏研制先进战机经验的实际情况,为了降低设计难度,加快“雄鹰302”飞机研制进度以便早日装备部队使用,最后决定在米格-19歼击机的基础上将其改进设计成强击机。尽管是在现有飞机基础上进行改型设计,但设计人员还是根据强击机对地攻击作战的战技术要求,对米格-19原准机进行了很大程度的创新设计,以尽可能使设计出来的飞机满足作战需要。

“雄鹰302”飞机采用了两侧进气布局方式,更短一些的两侧进气道减少了进气损失,提高了进气道的进气效率。特别是尖锥形机头非常有效地改善了飞机员向前下方的视界,有利于低空飞行时搜索和瞄准地面目标,为水平轰炸创造了更好的投弹条件。同时机头由于不再有进气道从中间穿过,这也为在机头设备舱集中安装布置机载电子设备提供了空间,更有利于地勤人员进行检查维护工作。

为了满足强击机对低空飞行稳定性和操纵性的要求,保证对地攻击瞄准的准确性。“雄鹰302”飞机采用了面积更大的垂直尾翼来增加侧向稳定性,同时还加大了水平尾翼的尾臂长度,以提供更大的操纵力矩来提高纵向安定性。同时还采用了当时国内新研制的双腔液压助力器来提供更大的液压压力,加大了水平尾翼的偏转速度,使飞机的操纵跟随性和机动性明显增强,改善了飞机的低空飞行品质。

根据对地攻击任务的需要,飞机在机翼和机身下方布置了多个武器挂架悬挂点,用于挂载各种航空炸弹、火箭弹发射器等机载空对地武器以及副油箱,使飞机具备多种方式对地攻击的能力,具有比较强的攻击火力。除了机身和机翼的外部武器挂架外,设计人员还在飞机的机腹增加了一个类似于轰炸机的小型内部弹舱,将炸弹挂装在内部弹舱里而不是外挂能够显著减小飞行阻力,以利于实现超声速突防。固定射击武器则由原先米格-19在机翼根部安装两门30毫米口径机炮改为在机头安装两门23毫米口径机炮,可以携带数量更多的炮弹,增加射击的机会和持续时间,有利于强击机攻击地面/空中目标。

飞机上还装备有性能较好的射轰瞄-1型射击轰炸两用光学瞄准具,攻击地面目标时投弹命中率较高,能够实现俯冲射击、俯冲轰炸、水平轰炸等多种攻击方式,便于一名驾驶员完成飞行驾驶和投弹射击任务。另外在飞机的座舱下部等关键部位安装了防护装甲钢板,以防御地面轻型武器的射击损伤。

但“雄鹰302”飞机的研制过程并不是一帆风顺,飞机开始研制之际正是新中国历史上的“大跃进”运动大规模展开的时候,狂热浮夸的口号代替了科学严谨的工作,全国范围内都在“超英赶美”、“大放卫星”,完全不按科学规律办事。在当时的政治大环境下,“雄鹰302”飞机也仍然不可避免地受到“大跃进”运动的影响。

1958年8月,应航空工业局“赶超世界先进水平、登上航空领域高峰”的要求,沈阳飞机设计室开始集中力量进行两倍声速的“东风107”歼击机的研制任务,“雄鹰302”飞机则转由南昌飞机厂设计室进行后续的设计工作。

“雄鹰302”飞机展开全面研制工作后,南昌飞机厂就提出了“奋战一年,飞机上天,向国庆节献礼”的口号。对飞机的研制进度不切实际地盲目求快,这也使后续的研制工作一波三折。

由于设计人手严重不足,为实现当时航空工业局提出的“快速试制”方针,南昌飞机厂设计室将当时在工厂实习的南京航空学院、北京航空学院和西北工业大学百余名师生组织起来,协助工厂设计人员进行飞机图纸的绘制。全体人员夜以继日地连续加班加点,仅用了75天的时间就绘制完成了“雄鹰302”飞机全套生产图纸,随即工厂就开始投料进行试制。

但由于急于赶进度和设计人员经验不足的原因,“雄鹰302”飞机在投入试制后发现了非常多的问题。设计图纸里有大量错误和尺寸不协调的地方,导致零件试制过程中出现了多次返工和报废。而设计上选用的一些新材料、新结构和新工艺技术当时在国内也尚未研制过关,还有一些新配套的机载设备也在短时间内不可能研制出来。此外飞机的风洞模型在跨声速风洞的吹风试验中也发现了很大的问题,飞机的跨声速空气阻力比估算的要大,最大飞行速度达不到设计指标。

为了解决这些问题,当时“雄鹰302”飞机的主管设计师陆孝彭带领设计人员,先后对飞机图纸进行了四次较大的设计修改。陆孝彭大胆采用了当时国外刚刚提出不久的跨声速面积率理论对飞机的机身部位进行“蜂腰”修形,大幅度减少了“雄鹰302”飞机跨声速时的激波阻力,在跨声速区的飞行更为平稳。同时结合加长机头锥体来减少迎面空气阻力、修改背鳍对后机身气流的流场进行整流等措施,使飞机的最大飞行速度最终顺利地突破了声速。1960年5月,设计人员完成了经过大幅修改后的“雄鹰302”飞机所有图纸,南昌飞机厂也开始了首批3架原型机的零件制造。

正当“雄鹰302”飞机的试制工作在南昌飞机厂全面展开之际,航空工业“大跃进”的恶果也显现出来了。由于在米格-19歼击机仿制的过程中出现了非常严重的质量问题,几百架制造质量低劣的飞机被迫积压在工厂里,无法交付正在等着超声速歼击机换装的空军部队。

1960年12月,国防工业委员会要求各飞机工厂立即整顿产品质量问题,进行优质生产整改。鉴于当时国民经济极端困难的局面,国务院提出了“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,希望通过大幅度缩短工业战线来摆脱这种被动形势。航空工业对于国内自行研制的机型,除了已经大致接近完成的初教1活塞式教练机(后命名为初教6)外,其余新型号一律都停止了研制。

此时南昌飞机厂也停止了“雄鹰302”飞机剩余零件的试制,面临被迫下马的窘境。主管设计师陆孝彭非常痛惜,他向工厂建议继续开展“雄鹰302”的试制工作。1961年4月,工厂同意了陆孝彭等人的请求,决定抽出一少部分人将飞机的试制工作坚持搞下去。

由于“雄鹰302”飞机的试制现在已经不再列入工厂生产计划了,只能采用“见缝插针”的形式坚持试制,因此飞机试制的进度非常缓慢。在最困难的时候,雄鹰302飞机的试制队伍只剩下包括陆孝彭在内的14个人。在不影响工厂正常生产的前提下,顽强地继续飞机的试制工作。

经过两年多的艰苦努力,用于进行静力试验的第一架“雄鹰302”飞机终于这样磕磕绊绊地装配完成了。然而祸不单行,在进行全机悬空加载破坏试验时,由于缺少一根16毫米直径的固定钢缆,结果试验人员错误地决定用两根8毫米直径的钢缆来代替。两根8毫米钢缆的直径加起来虽然等于16毫米,但承载能力相差甚远。正是由于代替的这两根钢索强度不足,在试验加载时先被拉断,导致加载在飞机机体上的载荷瞬间重新分布,最大载荷一下子超过了设计值,从而造成机体结构随即发生了断裂破坏。一个小小的疏忽造成了整个静力试验的失败。

1964年1月,当时的空军副司令员曹里怀、三机部部长孙志远来到南昌飞机厂检查工作,陆孝彭将雄鹰302飞机的研制过程和静力试验失败的原因等情况进行了详细汇报。孙志远部长肯定了现在已经取得的成绩,同时表示之前的静力试验失败只是一起意外事故,而不是飞机设计上存在问题。“雄鹰302”飞机的试制工作还要继续搞下去。为了确保万无一失,南昌飞机厂后来又装配制造了一架静力试验原型机来重做全机悬空加载破坏试验,验证了飞机的结构强度完全达到了技术要求。

此时“三年困难时期”基本已经过去了,上级经过研究决定重新恢复“雄鹰302”飞机的研制。1964年11月,“雄鹰302”飞机被正式命名为“强击五型飞机”,简称为强5飞机。1965年1月12日,用于飞行试验的02号原型机总装完成。到同年5月,飞机的各项地面试验也全部结束。

1965年6月4日,在江西樟树机场,试飞员拓凤鸣驾驶02号强5原型机成功地进行了首飞。1996年,国内第一部飞机制造工业题材的八集电视连续剧《天缘》,讲述的就是强5飞机曲折艰难的研制故事,而片中将一生献给祖国航空事业的主人公耿开宇的生活原型就是陆孝彭。

首飞的成功并不代表着飞机研制工作的结束,之后强5飞机马上投入到紧张的后续试飞中,先后顺利地完成了超声速试飞、超低空试飞等多个项目的试飞考核。1966年1月,02号强5原型机转场至西安阎良的飞行试验研究所(现在的中航工业飞行试验研究院)进行下一步的全面鉴定试飞。1966年2月,拓凤鸣驾驶强-5飞机又飞到北京南苑机场,向军委和总参的领导进行了汇报飞行表演。当时的军委副主席叶剑英、总政治部主任肖华、代总参谋长杨成武、副总参谋长张爱萍等军方高层领导都来到机场观看了飞行表演,对飞机表现出来的良好性能非常满意。叶剑英元帅在观看飞行表演后专门向在场的陆孝彭等南昌飞机厂的人员祝贺了自行设计强5飞机取得的成功,并指示南昌飞机厂立即生产10架飞机给空军部队进行试用,以便取得初步的使用经验来对飞机加以改进完善,让强5飞机能够尽快地正式装备部队使用。

南昌飞机厂按照初步试飞发现的问题对飞机的设计图纸进行了修改完善,投料试生产了10架强5试生产型飞机,交付空军和海军航空兵部队试用,进行低空性能和战斗性能试飞,并进行了空地打靶试验。在此期间,02号强5原型机在西安飞行试验研究所继续进行性能鉴定试飞。对强5飞机的起降性能、中高空操纵稳定性、低空最大平飞速度和稳定性等性能进行了全面考核,试飞结果证明强5飞机非常适合遂行对地攻击任务,可以实现低空及超低空对敌方目标进行突防袭击,是一种比较理想的喷气式强击机。1968年11月经毛泽东主席亲自圈阅,批准强5飞机列装部队。02号强5原型机在完成鉴定试飞后,就留在飞行试验研究所作为科研试飞用机直到退役。

强5飞机在西安飞行试验研究所进行性能鉴定试飞以及在部队试用期间也暴露出了机轮刹车性能差,着陆滑跑距离长、大速度情况下起落架收起困难、减速板打开时飞机有低头现象、液压操纵系统操作响应迟滞、应急操纵系统可靠性差等不少缺陷。南昌飞机厂针对这些问题,对强5原型机和试生产型飞机的操纵系统、液压系统、燃油系统和机轮刹车附件等进行了多项设计更改,同时改进了射击轰炸瞄准具和武器系统,增加了少数新配套研制出来的机载设备,飞机的各项战术技术性能指标较之前的原型机普遍有所提高。1969年12月31日,航空工业领导小组正式批准南昌飞机厂按改进后的样机技术状态开始投入批量生产。

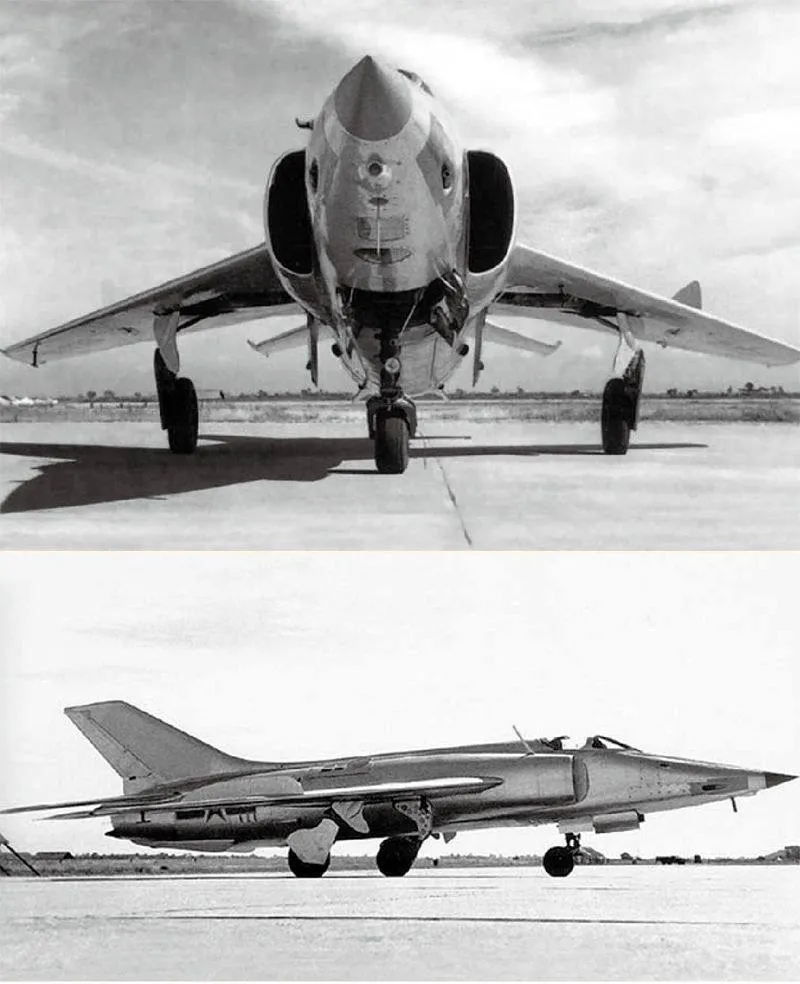

再回到试飞院的这座飞机雕塑上,仔细观察这架强5就会发现它在外观和通常部队使用的强5有不少差异。如机头没有前伸出的细长空速管,航空机炮安装在机头而不是机翼根部,垂直尾翼根部也没有阻力伞舱。原来这架强5正是当年南昌飞机厂研制出来后,交由飞行试验研究院进行定型试飞鉴定的那架02号原型机。

强-5原型机原先采用的是米格-19п歼击机的空速管,安装在右侧机翼的翼尖位置,由于空速管本身的测量误差以及受机体侧方气流扰动的影响,在低空飞行时空速测量误差较大。为了解决这个问题,强5飞机更换为当时已经投入批生产的歼6飞机同型号的空速管,安装位置也改在锥形机头的最前方,而机翼翼尖的空速管仍保留作为备用空速管。这样未经扰动的迎面气流能够首先进入空速管进行测量,从而减少了空速的测量误差。同时机头最前方的锥形机头罩也由原来的玻璃钢材质换成了金属结构,这也是投入批生产的强-5基本型飞机和强-5原型机及试生产型飞机在外观上的重要区别。

另外由于强-5原型机的两门机炮安装在机头部位,而炮口正好处在两侧进气道口的上风向,两门机炮在同时开火时会产生大量的硝烟,这些硝烟废气随即被后面的进气道吸入,结果造成发动机燃烧室的氧气瞬时不足,很容易超出发动机稳定工作范围从而引起了空中停车故障,给飞行安全带来很大的隐患。当时飞机设计人员由于缺乏实际经验,在安排机炮位置时仅仅考虑到安装在机头并靠近机身轴线有利于减少瞄准射击误差,没有意识到发动机吞烟的不利影响,一直到飞机进行空中射击试验时这个问题才暴露出来。随后技术人员对机炮安装位置进行了更改,将强5飞机的两门机炮从机头移到了机翼根部。这样炮口位于进气口的后部下风向,机炮连续射击时进气道吸入废气造成发动机空中停车的故障问题得到很好地解决。

由于02号强5原型机当时主要进行的是性能试飞,因此还保留了原先机头的机炮未做更改。而当时承担射击打靶试验任务的强5原型机则对机炮的安装位置进行了更改,但由于机头金属蒙皮已经开有炮口开孔了,只能另外用一块铝合金蒙皮对开孔进行了封闭,在机头相应部位可以看到修补的痕迹,于是机头的机炮开口是否进行过封闭修补就成为两架强5原型机的主要区别特征。而强5试生产型和强5批生产型飞机的图纸已经按照机炮在机翼根部安装进行了设计更改,工厂在投料时机头的这块蒙皮就不再开有炮口开孔了。

为了缩短飞机的着陆滑跑距离,强5飞机还配备了减速伞。最初强5飞机的减速伞舱设在后机身下部,当伞舱盖打开后阻力伞靠自重掉出并开伞工作,因此开伞方便可靠。但由于这种伞舱放伞后的阻力作用点在飞机重心之下,开伞后会使飞机产生一个低头力矩,因此飞行员必须等前起落架机轮接地后才能放出减速伞进行减速,这也导致飞机的滑跑距离增长。如果提前放伞则有可能使前起落架突然加快下落,使起落架结构受到过大的冲击载荷而发生损坏。而且减速伞放出打开后会向上升起一定的高度,结果恰好位于发动机尾喷口喷出的高温气流中,这也影响了减速伞的使用寿命。

针对这些弊端,强5飞机后来将减速伞舱上移至垂直尾翼根部。这样伞舱放伞时的阻力作用点上移到了飞机重心之上,开伞后会使飞机产生一个抬头力矩,从而能延缓前起落架的下落,使飞机在主起落架接地而前起落架未接地的情况下就可以提前放出减速伞,延长了减速伞在滑跑高速段内的有效增阻作用时间,提高了减速的效果,缩短了飞机滑跑距离。对于一些有较高飞行技术的飞行员来说,还可以实现在空中放伞,在即将接地前就放出减速伞,以便在空中完成开伞及张开的过程,当飞机主起落架接地时减速伞已经完全张满,这就能进一步缩短着陆滑跑距离。而且由于减速伞舱位置高于发动机尾喷口,还可有效地减少张开的减速伞进入尾喷口高温气流区的可能。由于伞舱上移的改装比较简单而容易实现,取得的减速效果却非常好,因此除了强5后续的改进型飞机采用了这种新的垂尾根部减速伞舱外,之前交付部队的强5基本型飞机也都进行了这种伞舱上移的改装。

强5飞机由于具有良好的低空突防和对地攻击能力,因此长期在中国空军和海军航空兵部队服役,至今依然没有完全被代替。并且从20世纪80年代开始,强5飞机又陆续出口到朝鲜、巴基斯坦、孟加拉国、苏丹、缅甸等五个国家,成为这些国家对地攻击的主力机型。随着国内航空电子和机载武器技术的发展进步,通过挂载对地精确攻击武器、增强夜间探测作战手段、提高电子对抗能力等一系列技术改进,强5飞机的作战效能有了显著地提高,在今后一段时间里仍将是中国空军对地攻击的重要力量和手段。强5飞机的研制成功填补了中国航空工业在喷气式强击机这一机种方面的空白,而陆孝彭等研制人员所体现出的“自强自立,求实创新:百折不挠,团结奋进:献身航空,勇攀高峰”的精神也被誉为“强五精神