熊群力中国电科深度整合

2012-12-31 00:00:00罗影严睿

英才 2012年7期

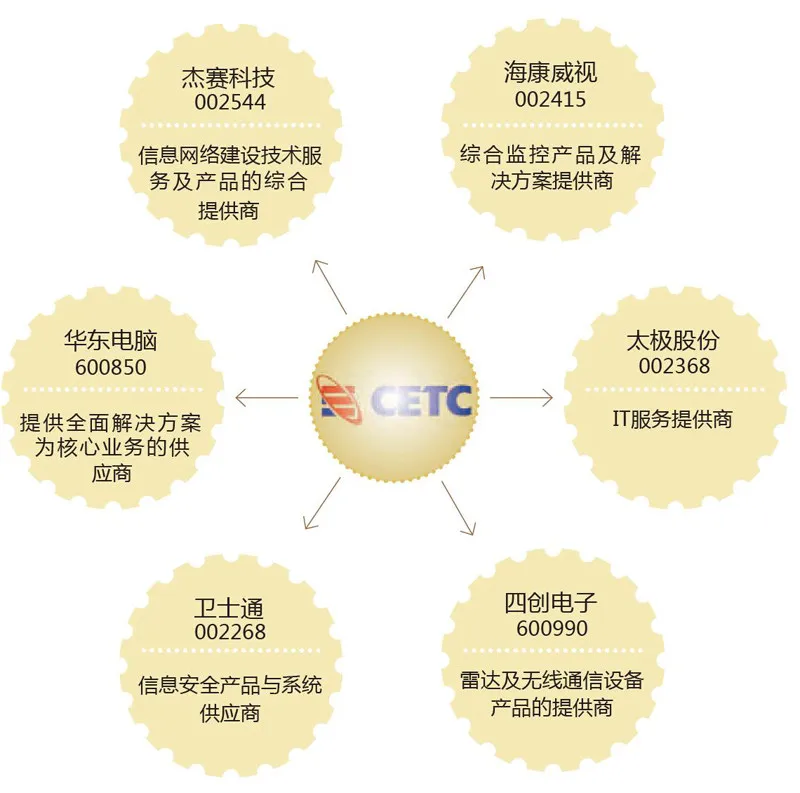

与“千亿俱乐部”里的央企相比,中国电子科技集团公司(以下简称中国电科)的规模实在算不上显眼,其2011年主营业务收入只有700亿元。

相比之下,与它在同一栋大楼里办公的中国电子信息产业集团有限公司(以下简称中国电子),同期收入达1700亿元。

不过,比较这两家企业的净利润率,中国电科的盈利能力则高的多。

七年前,时任中国电科副总经理的熊群力从楼上搬到楼下,出任中国电子的董事长;六年后,熊群力又从楼下搬到楼上,担纲尚未建立董事会制度的中国电科的总经理。

概括而言,两家企业的运作思路不同。中国电科偏重加强产业集中度,中国电子着力提升产品品质。相同的地方,两家企业都是科技型企业,科研成果如何产业化,是领导者必须面对的一道难题。

现实状况是,中国电子身处竞争近乎肉搏战的电子领域,而中国电科则占据电子信息高端领域。很大程度上,这得归功于中国电科殷实的“家底”——47家科研院所。

在其10万余名员工中,科技人员的比例高达55%,其中有11名中国工程院院士,265位享受国务院政府特殊津贴的专家;集团旗下有15个国家重点实验室、4个研究应用中心、9个研发中心、20个博士后科研工作站……

在刚刚完成的神舟九号与天宫一号的对接中,中国电科的交会对接激光雷达技术发挥了重要作用。事实上,从“两弹一星”、“载人航天”、“预警机工程”到“探月工程”,很多国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产中,中国电科都扮演着主要的角色。

这些数字和荣耀,一方面给中国电科戴上了“高科技、高附加值、高利润率”的光环;另一方面,“技术唯上”的思路和氛围,却也可能成为其市场化路上的束缚。

2010年底,国务院和中央军委联合发布《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》(业界称为“37号文”),“军民融合”和军工科研院所资源的整合均是此文中应有之义。

有业界人士将“37号文”比作中国军工行业“最后的晚餐”,认为“国家对军工企业的改革大政方针已定,军工行业相对封闭的格局必将被打破”。

的确,在当前市场环境下,“军民融合”是军工企业的大势所趋,而科研院所的进一步整合则是军民融合的一个必要基础。

不仅在中国,世界主要军工企业都在不断向民用领域扩张。无论是洛克希德·马丁、诺思罗普·格鲁曼、还是波音防务、空间与安全集团,近年来都纷纷开始投资能源、电子、网络安全等领域。

靠军工积累技术,靠民品获得市场,是国外军工企业的普遍生存之道:通过国家对军工产业的投资(或者是国防部的慷慨订单),生成强大的核心技术,形成品牌效应,进而再把技术和品牌拓展到民用领域,做大规模、得到高技术附加值带来的丰厚利润。

全球军工老大洛克希德·马丁公司的CEO鲍勃·史蒂文斯曾说,军工企业的核心竞争力,就在于能用两种不同的智慧和运作手法去平衡军工板块和民品板块。

对于军民融合的“平衡之道”,中国军工企业还有很长的路要走。虽然现在有些军工企业的民品收入已经占比很高,但其中有部分仅仅是为了一个“好看的产值数字”,民品业务缺乏拳头产品和可持续的发展模式。

从10年前组建伊始,针对民品规模小、各研究院所单打独斗的局面,中国电科就谋求实质性转变,10年过去了,其民品收入已近400亿元,旗下的一些研究院所也壮大到了几十亿,甚至近百亿级的规模。

但在熊群力看来,规模并不能完全说明作为国内唯一几乎覆盖整个电子信息技术领域的中国电科的实力。2011年5月,熊群力重返中国电科在做新的战略规划时,他将此前确定的收入目标调低。

有人批评他保守,但熊群力认为,对中国电科来说,如何通过集团层面的战略统筹,形成更强的合力,将前沿尖端的技术,在为军服务的同时转化为能够适应和满足市场需求的产品,更为重要。“我们先要梳理好自己的业务,梳理清楚之后,规模是很自然的事情。”

上任一年,熊群力在接受《英才》记者专访时坦言:“对目前的中国电科来说,内部工作比外部工作要难做得多。”

在一个核心团队大多是专家,不乐于也不擅长谈市场、谈销售的企业里,技术产业化、市场化要如何推进?

在一个组建仅10年的企业集团里,其下属科研院所却大多有着几十年光辉历史。想在更高的层面,通盘考虑资源配置的问题,要如何跨越“先有儿子,后有老子”的历史遗疴?

军工企业内部的科研院所的整合梳理,涉及到多种利益的重新调整,一直是敏感话题,备受外界关注。一系列的信号显示,军工领域的更深层次变革已经渐次朝着军民融合的大方向演进,中国电科也不例外。

融合的命题

国家国防科技工业局曾对若干项军用技术的经济开发效益进行跟踪调查,结果显示,技术转让费与技术应用后利润之比为1: 9。

当然,这只是一个美好的理论数字。并非所有军工技术都能顺利地应用到民品市场,如何把集中了高端人才、高端科技的军工成果向民品产业转化,不是一门简单的功课。

在4月举行的重庆高交会上,熊群力特别谈到了从军民结合到军民融合的转变:“‘结合’强调的是在开发形成一种产品和技术