“中国从国际援助项目毕业已成必然”

2012-12-29 00:00:00

瞭望东方周刊 2012年14期

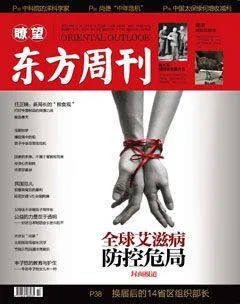

一直不为中国公众所熟知的“全球基金”,自2011年下半年开始引起舆论关注。几经反复,目前已确定,“全球基金”将在短期内陆续退出中国。

中国的受援与援外,近年来国内外有些争议。《望东方周刊》专访了卫生部国际合作司司长任明辉。拥有十余年国际司工作经历的任明辉,同时担任中国“全球基金”项目国家协调委员会主席等多个国际卫生合作项目中方负责人的职务。

在他看来,在受援必然减少的同时,必须重新审视援外问题。具体到卫生领域,应该尽快研究制定中国人的全球卫生战略,重新规划援外卫生资金。

1000多家国内NGO获得“全球基金”

《望东方周刊》:2011年5月,“全球基金”宣布冻结对华援助,其后又解冻。这是怎样一个过程?

任明辉:大约在2009年,“全球基金”对一些非洲国家的项目执行情况进行了审计,发现很多问题。比如“全球基金”采购的药品被卖到黑市,经费被政府挪用。按照规定,这种报告都要在“全球基金”的网站上公开,这引起捐款方的极大不安。“全球基金”因此压力很大,制定了很多细致、严格的规章制度。这样一来,过去的规章制度许可的,现在就不可行了。比如要求“全球基金”采购的汽车要有每日行车记录,但之前没有如此细的记录要求。而不这样就被判定违规。与此同时,“全球基金”收到一些投诉,认为中国存在经费使用不当的情况。比如经费被滥用或一些官员注册虚假的非政府组织,申请“全球基金”。

卫生部对这些投诉非常重视,组织了16个督察组下去检查,一直到县里。陈竺部长也率队下去了。通过督察,我们确实发现一些问题,但没有投诉那么严重。很多事情其实是受到“全球基金”新的财务标准的影响所致。

《望东方周刊》:一些报道说,主要是因为没有按照“全球基金”的要求,为非政府机构提供足够的拨款?

任明辉:根据“全球基金”的要求,资金使用时要有一定比例由“公民社会组织”这种非政府组织承担。对于中国的艾滋病项目这个比例开始是20%,随后几年将有所增加。“全球基金”向我们提出关于比例问题的时候,大约是2010年,当时各省正在陆续组织招标。由于从招标到资金拨付有个过程,在账面上看,一些非政府组织还没有拿到钱。实际上,到2010年底国内已有1000多家非政府组织中标获得了经费支持,少的几千元,多的十几万元,应该说大大地促进了以社区为基础的非政府组织的参与。

另外,中国全球基金项目中央执行机构同“全球基金”在“公民社会组织”的定义方面的确存在一些分歧,而这又涉及全球基金项目对公民社会组织的项目拨款数额和比例。

中国社会有着自身特点。我们有协会、学会、人民团体、社会组织等,它们通过各自渠道在我国的疾病防控工作中发挥着社会动员的独特积极作用。在“全球基金”的定义中,它们被称为“官办非政府组织”。而近年来,随着改革开放的深入,我国也出现了新的以社区为基础的非政府组织。“全球基金”认为,公民社会组织不包含“官办非政府组织”