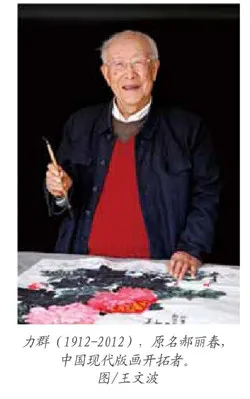

诀别百岁力群

2012-12-29 00:00:00彭淑

南方人物周刊 2012年7期

郝丽春坐在鲁迅的病榻前,紧捏画笔的手簌簌发抖。那是在1936年10月19日,上海的早晨。他头一回亲近心中的偶像,竟然是悲痛的永别。

10天后,给好友的信里,他写道,“去时,一上楼就看到我们的导师已静静地睡去了,全屋笼罩了悲哀,……我给画了四张速写,就已经是午饭时光了。”

速写《鲁迅遗像》下方,写着他的笔名:力群。

30年代初,力群还在国立杭州艺专学习,自觉“长得不漂亮,又穷”,默默爱上“一位窈窕淑秀的姑娘”。

“‘九一八’事变后,有志的爱国艺术青年不甘心于再走‘为艺术而艺术’的道路,要求为拯救祖国为人民而艺术。鲁迅先生极力提倡木刻,……在这种历史背景下,我们就勇敢地拿起了新的艺术武器——木刻刀。”这是他在《我的艺术生涯》里的自述。

1933年春,力群与同窗好友曹白(原名刘萍若,木刻家)等人自发组织了“木铃木刻研究会”。“杭州方言把‘傻瓜’叫‘阿木铃’,而我们这批思想进步的同学,在某些人眼里认为是一群‘阿木铃’。”

这年,力群创作了“力求描绘现实生活题材”的木刻《生病》与《痛》。同年9月,他参加“中国左翼美术家联盟”。10月10日,他与曹白、叶洛(原名叶乃芬,生前为中国美协会员)一起被捕。

“‘木铃木刻会’从此也就宣告了死刑”。随后他又挥别了那场暗恋。1935年,出狱后,力群娶曹白的大妹为妻,他为这个朴实天真的放牛娃取名“刘萍杜”。

1940年1月,力群历经艰辛,第二次来到延安。次年11月,他加入中国共产党,担任鲁艺文学院美术系教员、文协执委会委员。

他先后完成了《听报告》、《丰衣足食图》、《饮》等一批木刻作品。诗人艾青的评价是, “这许多新作都很明显地是作家探求新的道路的一些可贵的努力,它们截然地表明了和他的旧作之间的差异……”

艺术生命的转折点,是1942年5月,中共中央宣传部在延安杨家岭礼堂召开的“延安文艺座谈会”。力群强调,“关于《讲话》中提到的为什么人的问题和普及与提高的关系,一直是40余年来我艺术行动的指南”。

他的儿女们说,“我父亲一生最佩服的人,除了鲁迅,就是毛泽东。”

50年代,力群担任过人民美术出版社副总编、《美术》杂志副主编。那一时期,他的代表作有《百合花》与《瓜叶菊》。一幅被版画家晁楣赞为“体现了纯洁高尚的情操”,另一幅则陈列于南斯拉夫博物馆。

在当时的政治氛围里,有人批评他,“作为一个共产党员画家,不表现工农兵而刻些花花草草”。

心系家乡山西灵石郝家掌村的山水,热爱大自然与小动物的力群,文革前要求回到山西。调回太原不久,1966年8月29日,被揪回北京。

在北京美术馆后院,集中了美协和北京美术馆的全部“黑帮”领导。他与华君武、蔡若虹(著名美术家)等关在了一处。他的三儿郝强自责,在美院附中上学时“嘴不严”,将父亲告诉他“江青在延安的事”在校内转述,为父母惹来祸端。

“我供不出,就打我耳光,在一个礼拜之内经常打,把我的耳鼓也打破了。”力群在回忆录中说郝强逃走后,造反派降罪于他,至于妻子,则因拒不交待儿子踪迹,在家乡被造反派“打了整整一夜”。

1974年6月20日夜,是力群又一次心碎的诀别,“一个最可怕的夜,是我在人生的旅途中遭遇最大不幸的夜,狠心的萍杜和我不辞而永别了”。

1980年代中期,八五思潮兴起,青年一代画家热望从西方现代艺术中吸收新鲜血液,在与中央美院教授李桦的通信中,力群对这一现象不以为然。

版画家协会理事李允经说,“他们对国内版画的发展不满,对当时学院派的版画尤为失望,寄望于业余版画,即工人版画上。认定中国版画要走民族化、大众化道路,不必和西方接轨。”

1988年3月30日,力群在《山西日报》发表《我与作家的对话》。文中,他质疑作家王祥夫的小说《永不回归的姑母》,这篇反映三年自然灾害期间某乡村丑陋现实的作品,“描写的愚昧、贫困、落后、色情和性心理变态,绝不是目前文学中孤立现象”,“我为我们文学的堕落而感到悲哀”。

由此引发一场论战。半年后,笔仗虽以力群与王祥夫在报上各抒己见告终,但力群给人留下了“保守、偏左”的印象。

“老人是就事论事,看不惯的就直接说出来。事后,我上他家,他不提小说的事,对人依然真诚和善。毕竟他受过延安文艺座谈会的教育,一直坚定站在这条阵线上。他更愿正面反映农村生活。”大同作协主席王祥夫对当年力群对他的批评表示理解。

“我们子女八个,他从不要求谁非要学版画。只要我们喜欢的,他都支持。尽管他是党员,却要我们从小读《圣经》,说那里蕴含了丰富的西方文化精粹。”二女儿郝红证实父亲并不偏狭。

2012年,力群百岁。2月10日晚十时,轮到儿女与他诀别。她们说,他想葬回故土。

(实习记者孙璐亦有贡献)