STS理论在生物竞赛中的应用

2012-12-29 00:00:00李建军张泽勇

教学与管理(理论版) 2012年8期

STS是科学(Science)、技术(Technology)、社会(Society)三个英文单词首字母的缩写,STS教育即“科学、技术与社会”教育。其目的是为了研究如何把科学技术和社会有机地结合起来实施教育,重视科学技术在社会生产、生活和发展中的应用。其内容按国外学者及我国苏州大学的意见,大体有这几方面:突出科学和技术的社会环境;知识的使用;问题解决技能;逻辑推理和做决策的能力;伦理和价值观;面向未来的教育。这已成为当前各国教育改革中的一种新的科学教育思想。

STS教育强调参与意识的培养与训练,多强调科学、技术、社会兼容。在科学和技术的关系上,比以往更多地重视技术教育,在科学和社会关系上,强调价值取向,在基本理论与实际的关系上,重视从问题出发进行学习,在普遍的素质教育与对高级专门人才的培养上,强调素质教育[1]。

生物竞赛是围绕国内生物初赛、联赛、竞赛和国际生物奥林匹克竞赛的辅导、培训、选拔、考试等系列活动统称。生物竞赛教育功能的实质就是素质教育。人的综合素质的全面提高是社会发展的一般要求和趋势,尤其是当前人类已经迈入知识经济社会,提高人的综合素质尤为迫切。作为我国未来社会建设和发展中坚力量的中学生,提高生物科学素养是非常必要的。近几年我省专业辅导老师在生物竞赛中积极探索和实践STS教育思想,不断丰富自己的知识并改善授课策略,提高了学生对科学、技术与社会的相互作用问题的认识,促进了学生在知识、能力、品德等方面的综合发展,取得了可喜成绩。下面就生物竞赛中如何渗透STS教育思想谈几点认识。

一、关注社会需求,了解生物科学新进展

生物学是一门基础应用学科,生物科学的新进展如雨后春笋层出不穷。无论是微观方面的细胞、分子,还是宏观方面的地球环境、资源,都在发生日新月异的变化。教师在授课过程中基于教材但不局限于教材,适时引入国内外科学技术领域与生物相关的社会热点,让学生看到科学知识在生产及生活各方面的应用,不仅拓宽了学生的视野,还可以激发学生的学习兴趣,形成自觉渴求新知识的意识。作为辅导生物竞赛的中学教师,在教学过程中结合相关教学内容,适当地增加有关生物科学技术及其应用的教学内容,让学生身在教室却时刻能感受自己所学知识与社会发生的内在联系,无疑为学生的学习注入了新的动力。如讲授“基因的本质”时,在讲述DNA分子的结构及其蕴含的遗传信息的内容后,使学生认识到每个人的DNA都不完全相同,可增加介绍DNA指纹技术,运用该技术,刑侦人员从犯罪现场获得的血迹,甚至于一根头发等样品,就可以进行DNA指纹鉴定,从而确定罪犯;进行“基因突变及其他变异”的教学时,在讲到由于遗传物质改变而引起人类遗传病的类型及预防时,可向学生介绍人类基因组计划研究最新进展,通过该计划,人类可以清晰地认识到人类基因的组成、结构、功能及其相互关系,相应的提出在基因水平上达到治疗疾病的目的(即基因治疗),比如运用基因疗法,给糖尿病患者的细胞中注入胰岛素的基因,使他们自己能产生胰岛素,而不必每天注射;讲授“细胞的全能性”内容时,用植物的组织培养过程作为例子帮助学生理解这部分内容时,可增加介绍植物细胞工程技术和克隆技术,以及该技术的应用,包括高效抗癌药物紫杉醇的大量生产,人工种子的获得及应用,克隆动物,单克隆抗体等。

二、结合生产实际,重视生物技术开发应用

STS教育的基本精神在于把科学教育与社会发展、社会生活结合起来,使学生认识到科学技术对于生产生活的作用,从而培养学生热爱科学、热爱生活的情感,从知识和情感上都得到满足[2]。因此在教学中渗透STS教育思想,使学生认识到科学知识的使用能够创造新的技术,技术的应用有利于社会的进步、环境的改善。如围绕“酶”的教学,利用果胶酶能分解果肉细胞壁中的果胶,介绍果胶酶能提高果汁产量,使果汁变得清亮;加酶洗衣粉比普通洗衣粉有更强的去污能力;含酶牙膏可以分解牙缝中的细菌,使牙齿亮洁,口气清新;消化不良时可以服用含多种消化酶的多酶片。讲授“光合作用”时,可介绍温室栽培,并发动学生探究如何通过控制光照的强弱、温度的高低以及改变作物环境中的二氧化碳的浓度,来提高作物产量。进行“生态系统的能量流动”的教学时,在学生明确了能量流动的过程及特点以后,引入生态农业的介绍,实现了对能量的多级利用,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。

三、面对疑难问题,倡导合作和探究性学习

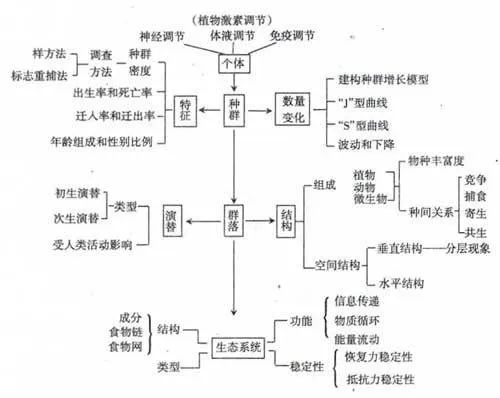

STS教育注重合作学习,整个教学过程以学生为中心,教师是教学过程的参与者和组织者,是学生学习的合作者、指导者和服务者[3]。教学过程既是学生解决问题的过程也是学生生活的一部分。在教学过程中将学生分成若干人数的小组,以小组为单位进行互帮互助的学习,让学生自主构建知识体系,在自主、合作、探究学习中成长。小组学习让学生由被动变为主动,把个人自学提出疑问、小组交流互助解答、教师指点知识升华等有机地结合起来。特别是在分组讨论中,组内成员相互合作,学生的聪明才智和个性潜能得到最大限度的发挥,体现了学生的主体作用;小组之间合作、竞争,激发了学习热情,最终使学生在互补促进中共同提高。学生无论是在知识、技能方面,还是在能力方面都能得到发展,应试能力得到提升,其综合素质也能上新台阶。如“生态学”部分的教学中,学生小组合作,对这部分进行了归纳,建构知识体系如下图所示:

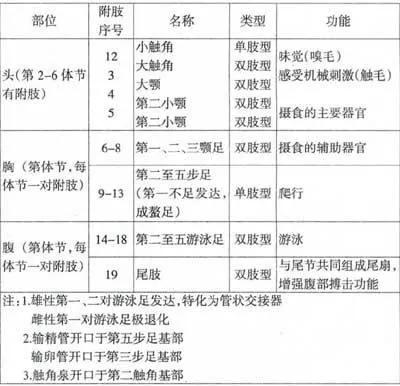

“节肢动物门”部分的学习中,学生通过对甲壳纲代表动物鳌虾进行鳌虾进行解剖,结合小组讨论,对鳌虾的附肢进行了整理和小结:

螯虾的附肢

第一体节一对附肢完全退化,其余各体节即使愈合也保留一对附肢,共20体节、19对附肢。

四、培养参与意识,提高决策能力

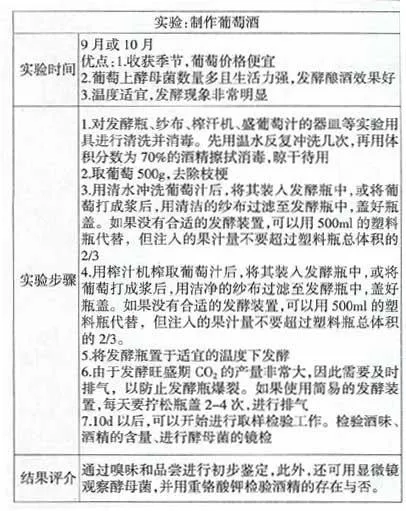

“参与”和“决策”是STS教育思想的重要体现。学生在学习课本知识的同时,引导学生不是把自己关在教室里“一心只读圣贤书”,而是把自己置身于现实世界中,关注与人类生存和发展有密切联系的环境、人口、资源、粮食等重大问题,利用所学知识去解答当前社会出现的现象、发生的问题[4]。如上“环境保护”这节课时,首先将收集到的一系列数据呈现给学生,让学生意识到我国森林覆盖率低,且每年随着环境污染进一步减少;然后让学生思考以下问题:我国政府为什么把环境保护列为国家的基本国策?我国很多地方环境恶化的原因是什么?结合本地区的实际,搞好环境保护,有哪些具体方法和途径?这样就有利于学生的参与和决策。学生在参与和决策中获得的不仅仅是知识,还有对知识的运用,并能深刻认识到科学知识的价值。学生在解决与课本知识相关问题的同时,摒弃学习竞赛知识只为升学而学的功利思想,而是真正理解通过该学科知识的学习,有助于解决人类自身的问题。如“细胞呼吸”教学中,可安排学生制作果酒。制作前,先组织学生查找资料,让学生了解酵母菌的兼性厌氧生活方式,理解发酵需要一定的条件,传统发酵方法,发酵技术中所使用的酵母菌的来源,然后组织学生讨论,在发酵过程中,如何保证发酵液不受污染,如何控制好温度,遇到这些问题时,鼓励学生思考并解决,整个过程中,教师一直扮演观察员的角色,全部由学生决策。以下为学生设计的实验:

五、辨析科学技术,树立正确的人生观和价值取向

科学技术可以提供达到主观目的的可能性,而价值观则左右科技发展方向,这也就是通常所说的价值取向。STS教育期望形成对科学世界不断探究、对科学成就继承发展、对科学负载社会责任的科学价值观。我们充分肯定科学知识对社会和生活带来的进步,同时也应使学生了解科学知识的局限性,在应用于社会时可能带来消极影响,对社会、环境或资源等造成危害。如在“激素的调节”教学中,介绍激素类药物在生活中的应用,比如糖尿病患者需按时注射胰岛素进行治疗;因病切除甲状腺的患者,需要长期服用甲状腺激素;在家蚕作茧之前数日,饲喂保幼激素类似物,蚕可以吐更多的丝,这都是有利的一面,但同时我们也要看到这样的例子,运动员服用睾酮(兴奋剂的一种)来促进肌肉的生长和力量,提高比赛成绩;给猪饲喂瘦肉精,提高瘦肉率;给西瓜超量使用膨大剂,提高产量;这都是不利的一面。因此,在竞赛辅导过程中应使学生明白科学技术是一把双刃剑的道理,从而对科技发展带来的社会问题做出正确的评价,形成正确的人生观和价值取向。在“克隆技术”教学中,安排学生展开对克隆技术的利弊辩论,使学生既认识到了克隆技术在繁育优良性状的家畜、治疗人类遗传病、抢救濒危动物等方面将起到的巨大作用,又认识到了如果此技术使用不当,很可能对生态环境、生物多样性、人类伦理道德等方面起到的破坏作用[5]。在辩论中让学生树立任何的科学技术必须有利于社会发展的价值观,培养他们对社会的强烈责任感,当他们走向社会时成为关心社会,服务于社会的高素质人才。

六、着眼未来发展,开展室外课堂教ce5ccb01d2f76b51344f8d88c45ec8cb99d4025400ab7659fdc94aa4eb118cf6育

教育要面向未来,就必须让受教育者能够用理想和追求去激活创造力,用创造力去推动学习。生物竞赛教学中植物学部分内容繁多,采用教室内传统的说教方式往往缺乏趣味性,学生更多的是死记硬背,容易产生倦怠心理,学习效果较差。如讲授“被子植物分类”部分时,需要掌握的科有二十几种,如果只是通过课本上的文字描述和黑白插图,学生往往花费大量的时间,却不能进行准确记忆,而且还很容易忘记;因此我们在教学时根据学生意愿,专门组织学生进行野外实习。通过召开野外实习动员大会,向学生说明实习的目的和意义,并叮嘱学生野外实习的注意事项,做好充分准备。野外实习中,分别对常见观赏植物、山地植物形态特征、种类及分布规律进行了详细的观察、记录、分析和鉴定;从而验证、复习和巩固课堂和书本上所学的理论知识,做到理论联系实际。对不认识或不清楚的植物指导学生通过查阅植物志、检索表等进行鉴定。除此以外,还安排学生采集和制作标本,如采集代表植物的根茎叶,进行徒手切片,这样既锻炼了实验基本技能,同时又直观的理解和掌握了这部分内容。在短短几天的野外实习中,学生怀着浓厚的兴趣,亲身体验了辨别植物、采集和制作标本的全过程,在这个过程中学生能够自由支配自己的时间,充分发展了自己的个性特长。

人类在享受科学技术的福祉的同时,也承受着科技力量的冲击及由此引发的各种现实和潜在的威胁。对于参加生物竞赛的学生而言,在学习科学的过程中,更多地关注科学技术对社会的复杂而深远的影响,对于他们树立科学的价值观,日后更为理智地运用科学技术的成果,都有着十分重要的意义。尽管STS教育所涵盖的内容很宽泛,不是一节两节课能完成的任务,但在日常竞赛中渗透STS教育思想是改革传统生物教学的一条有效途径,通过学习使学生在以后的生活、学习或科研中,理解自己所负的社会责任和道德义务,对科学、技术与社会的相互作用问题有足够的认识。

参考文献

[1]孙海滨.STS教育概论——科学教育改革的新理念.内蒙古师范大学学报,2004(3)

[2] 黄晓.论STS教育的特点.比较教育研究,2002(9).

[3] 章吉青.高中生物课堂教学中渗透STS教育的探索.教育前沿,2008(3).

[4] 张云晓.生物教学中渗透STS教育的尝试.新课程,2009(5).

[5] 冯立勇,张鸿昊.STS教育思想在高中生物教学中的渗透.辽宁教育行政学院学报,2008(9).

(责任编辑 任洪