王广义 全世界的艺术都在下降

2012-12-29 00:00:00吴琦

南方人物周刊 2012年38期

我一直觉得在艺术这个领域,最高的人和最低的人都在这里。大字不识的人在这里待着,因为艺术不可证伪,最高的人也在这儿,他们超越于证伪性,而中间大多数人都进入可实证的领域,比如经济、政治、科学。”王广义说这番话的时候,已经有些疲倦,为了配合新展览的宣传,他前后接受了四十多个访问,迎来送往,很是客气。

虽不如其他同侪曝光频繁,但他赶上了当代艺术的井喷时期,身上光环无数——中国“政治波普”第一人、当代艺术“F4”之一(与张晓刚、方力钧、岳敏君并列)、“八五新潮”始作俑者之一。

仅凭外貌,把他归类为“最高的人”或“最低的人”都不奇怪。长发、胡须、凝滞的眼神、糙汉子的皮肤、衣着随意,艺术家的焦虑和流浪汉的失意总有惊人的相似。

90年代初,他曾在一块帆布上写过,“王广义是当代艺术运动中最重要的艺术家之一?”他加了一个问号,随着《毛泽东》、《大批判》等作品引起轰动,以及“八五新潮”给当代艺术带来的冲击,证明了这个问号的多余。

八五新潮

由王广义、舒群、任戬、刘彦等人组成的北方艺术群体是“八五新潮”的先声。

1980 年6月,在任戬的引荐下,舒群第一次见到王广义。“广义那时候受迫害的感觉太强烈了,整个人是木的,有点像电影《追捕》里那个横路敬二。”那时,王广义第四次报考美院,连续3年的失败把他推到崩溃边缘,笑容僵硬,沉默无语,再看他的画作,全是歇斯底里的造型。

9月,王广义收到了浙江美院的来信。按照以往的经验,如果落榜,信封里只会有一张薄纸,他一摸,很厚。他写了一封信给舒群和任戬——“我胜利了!”

王广义的母亲事后说,当时就怕你精神不好,再考不上就超龄了,你这辈子怎么活?

他没有自设退路,“我真的是坚持,只能干这个事,只能沿着这条路走,并不是有多么宏伟的愿望。”他之前顶替父亲、当铁路工人,最羡慕的就是负责宣传的那个人,“每天就是做这个事,画板报,平时在办公室有张桌子,摆着各种美术资料。”

大学4年,青春的开水慢慢煮沸,就连相对温和的舒群也在学校里和系主任打架,毕业后被发配到长春工人文化宫,后又逃往哈尔滨《北方文学》杂志社。1984年,王广义也毕业归来,进入哈尔滨建筑工程学院(现哈工大建筑学院),两人的工作单位仅隔一条街,北方艺术群体的雏形逐渐形成。

“我们讨论尼采,讨论弗洛伊德,讨论萨特,借助他们的词语讨论我们自己的体验。”年轻的诗人、作家纷纷赶来,最多时聚集了五十多人,王广义和舒群是其中最活跃的成员,也最狂妄。每次轮到他俩发言,言辞都特别激烈,从不故作寒暄,就像医生看病,拿起听诊器,立刻开方子。常使旁人哑然。“那其实是一种准酒神状态,还挺有超越感的,某些概念穿插地使用,从学理上讲是矛盾的,但在特定语境中,特别有魅力。”王广义说。

“实际上这属于一种疾病范畴——妄想症,文化妄想。”舒群认为,“我们并不反社会,但我们反对低级化的社会,反对弱智的社会,反对在简陋、粗暴的政治逻辑下的社会。”两人都怀着巨大的梦想,想要改天换地。

“现在想起来是很久远的事情了。”采访时,王广义不断抽烟。

1989 年,北京,中国现代艺术大展。王广义展出《毛泽东AO》,3幅毛泽东黑白标准照上打着规则的方格,这成了他后来的标志性手法,在当时却惊世骇俗。之后,他的作品又在《时代》周刊发表。当时供职的珠海文联很快找他谈话,劝他辞职。王广义第一个告诉了舒群,并在朋友们的帮助下,在武汉工业大学找到一份新差事。这是他艺术生涯中遭受的惟一一次具体的政治压力。改革开放之后,他如此大胆刺激地使用毛泽东、工农兵等政治符号。连他自己都觉得奇怪,“政治可能也有一个整体的无目的性,突然出现一个盲点,让我安然度过,我想只能这么解释。”

“其实你并不是批判或者讽刺社会主义?”

“我完全不是。”

社会主义

王广义生于1957年,他是社会主义的孩子。

从小学到高中,他都沉默寡言,其他小孩上学放学呼朋引伴,他却独来独往。“我母亲会剪窗花,我迷迷糊糊地看着,就睡着了。早上起来,贴到窗上,阳光射进来,感觉艺术很神秘。”

17 岁,下乡第一年,他和三十几个同龄人一起住在青年点,他记得很清楚,那是在大庆市肇州县永乐公社泰丰大队第九小队。平时除了干活累,他还受欺负——青年点有个小头目,个子不高,挺会打架,没人敢惹。王广义有时画素描,把画放在坑上,这小子随手撕掉扔在地上,王广义不敢吱声。

那年春节,大队公社号召知青和贫下中农一起过革命化春节,谁都不能回家。吃年夜饭那天,大家一起喝酒,三杯下肚,小头目突然冲着王广义说:你怎么不喝酒?你还是不是男的?王广义突然特别崩溃,拎着一碗酒冲了过去,给对方也倒满,吼道:你不是要喝酒吗?咱俩把它干了,你他妈不喝你就是孙子。他自己一口喝完,把碗摔在地上,继续挑衅:我给你两个选择,一个你说你服了,一个你说你是孙子,你随便!

“骂完之后我感觉特别解放,特别从容,我操,特别开朗,因为我从来不喝酒,从那以后发现自己特能喝,状态整个起来了。”

所有人都被他吓傻,酒是廉价的酒,碗是大号的碗,基本上谁喝谁完蛋。对方赶紧拿出烟来递给他,主动划着火柴点上火,承认自己服了。为了维持老大的尊严,又用命令的口吻说:以后王广义想画谁就画谁,否则我灭他。

“从此我就变了。”那杯酒一扫知青岁月的阴霾,让王广义茅塞顿开,他提前尝到了艺术家的疯狂的甜头——此后别人看到日落,会主动招呼他,广义你快来画。

后来回到哈尔滨,原来的朋友都说广义学坏了,又抽烟又喝酒,说话骂骂咧咧。“那种感觉真的很好,艺术可能是最弱的东西,但毛主席讲,它的力量最强。”

不管王广义的作品被人如何误读,他本人对于毛泽东以及那个时代是怀有敬意的。他说那是一场伟大的炼狱,“伟大的时代可能是最煎熬的,能产生奇迹,能产生最大的超越者,但是对人的生活而言,它毫无疑问不会构成欢乐。”

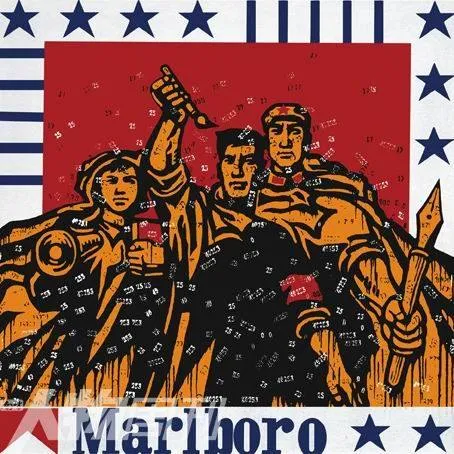

那幅《毛泽东AO》被他视为自己的里程碑,从那之后,他意识到艺术必须和现实相连,他称之为“一手经验”,开始大量在自己的作品中调用社会主义的视觉元素。比如《冷战美学》中的躲避核爆训练、挖防空洞,比如《大批判》中的“文革”与可口可乐。那些都是他曾经面对的世界。“我的左侧是乌托邦理想,右侧是商品拜物教,我站在中间,不持立场。”

“我更愿意把‘文革’当成一种达达运动,一场特殊的审美,把所有标准、价值尺度都弄没了,赋予偶然性一种绝对的权力。”这话听起来十分政治不正确,舒群帮他解释,“他丝毫没有对‘文革’的赞美、欢呼,而是相当复杂的悲情体验,这恰恰是真正的现实。如果我们不能面对自己人性的真实,甚至不敢承认,好像我们从来没有经历过那样一个时代,就太可怕了。”

从始至终,王广义作品中的社会主义不像他人理解的那样作为笑柄或者历史的毒瘤。“我之所以被艺术界或被公众了解,误读是一个极其重要的环节。”张晓刚的“大家庭”、方力钧的“光头”、岳敏君的“笑中带泪的男子”,这些引发中国当代艺术高潮的形象也都受益于这种误读,“五六十年代出生的中国人不可能对于社会主义没有内心体验。”

东方

今年,王广义在今日美术馆展出两件体量巨大的新作品——5000个米袋垒起的装置作品“自在之物”源于他下乡时在粮库里闻到的亚麻味和米香,600卷油毡堆成的“圣物”则来自漏雨时铺在屋里的油毡。他依然在使用西方当代艺术的语法,贴近中国人的境况。

关于这个问题,他和朱青生在一次有关舒群的研讨会上发生过激烈争吵,后者是在德国获得博士学位的艺术史教授。王广义反对把西方文本作为不言自明的标准来探讨问题,而朱青生不认为非要把问题划分成东方和西方,并试图从法国大革命的历史中找出例子。王广义打断了他,“如果你要表示一个正确的观念,你为什么不拿东方作为佐证,而拿西方大革命作为佐证呢?这是我们太自觉的强劣种的划分……我只能说我很悲哀,我在理论上不能完整地说服你,但我知道我和你完全不同,我相信舒群的本意也绝不如此。如果舒群最终的目的是用西方哥特式来建立一个秩序,我认为很可怕。”

“所有留学的人,杀无赦。”王广义最后说。

在场其他人开始还吃惊地狂笑、鼓掌,很快就陷入了沉默,仿佛回到了80年代的哲学讨论,或者知青过年的那张酒桌。王广义又疯了。

王广义事后有反省,但不后悔。“东西方的划分确实是存在的,如果我们完全接受那种普世化的逻辑,那倒非常简单,就不想了,但实际上你做不到不想,证明这确实是个问题。”王广义认为这关乎对自我这个物种最终的认定。他知道这些狂语落到文字上会变成狭隘的民族主义,但他并不在乎。

他开始反省东方与西方的问题是在“八五新潮”渐成大势之后,他在国际上获得名声,但对出国提不起兴趣,甚至还会有身体反应,“我不舒服,我真的不舒服,食物,身体的味道,空气中弥漫香水的气息。”

这次展览,一批中外学者又围在一起谈论当代美术史的书写,同样的问题又摆在了桌面上。这一次,王广义坐在台下听着,长期抽烟让他不断咳嗽、清嗓子,评论家凯伦·史密斯左顾右盼,也没能发现是谁发出了会场里的噪音。

王广义发现自己难以回答许多具体的追问,比如,你穿着怎样的服装?你是不是住在楼房里?

艺术和钱

王广义显然住在楼房里,在北京CBD的住所,在郊区的别墅。他开黑色的捷豹,爱喝威士忌,爱抽雪茄。芬兰导演Mika Mattila给他拍了一部纪录片,开头就是一段觥筹交错的酒会——摇晃的水晶灯,照在外国女人裸露的手臂和脖颈上,大拇指和食指托起高脚杯,端着一杯香槟。

王广义的第一桶金只是“几叠油渍麻花的钱”,十元一张,千元一沓,总共十沓。1993年以后,市场经济浪潮袭来,他的作品进入藏家视野,他这才意识到,“我们的生活在发生变化”。

从那以后,他大步走进名利场,十万、百万、千万,拍卖价格不断翻番,而舒群离开书斋,加盟公司,进入工厂。这个时期两人没有太多联系,渐渐疏远。舒群说,“我当时认为他在某种意义上由于对世俗权力的渴望,放弃了理想。”

舒群和王广义是两种性格的人。舒群健谈,福柯、德里达的概念信手拈来,模仿起毛泽东在开国大典上的宣言,声情并茂;王广义个子更高,声调却低,接到一个问题,先抽几口烟,吞吐云雾几秒,才开始作答,有时还会为自己的表达能力而投降,“我很难说”,“我说不好。”

舒群说,对学理的痴迷是自己作为艺术家的弱点,而王广义的特点在于“特别能够介入社会现场”。王广义也承认,自己没有完全看懂康德,也无从判断自己是不是一个马克思主义者,但“自在之物”、“乌托邦”这些词都对他构成一种感官性的诱惑。

策展人黄专说中国当代艺术家大概有3种读书方式,一种如王广义,粗放地读,着迷于某几个词语;一种如汪建伟,读得仔细,堪比学者;最后一种不方便举例,因为压根不读书。

看完展览之后,舒群收回此前的批评,为老友辩解,“一个理想主义者,也应该有能力在名利场上表现出应有的力量”。

王广义很清楚,人一旦成名,社会关系便迅速交织而来,有如蝇虫落网。媒体问他:艺术和钱有什么关系?最初他不知道如何作答,“怎么说都不对,总是在回避”。为此,他一度拒绝纪录片导演拍摄自己的住所。

最近准备展览,他总算找到了一个说法。“艺术作为主人,经济、政治作为仆人,一切都是自然的。我住在这里和住在那里并不是问题。艺术自身有一个特别至尊的东西,也许人类文明最后剩下的是艺术。其他事情都有太多形而下的因素,而艺术应当具有绝对意义上的形而上的品质。”财富来了,当然欣喜,“但这种欣喜就像仆人突然到我家服务,我觉得很好,因为主人太忙了。如果我住在一个草房里,吃不饱、穿不暖,那我怎么考虑问题。”

王广义用一种最狂妄的方式,回答了摆在艺术家面前的财富命题。他喜欢说一个词——下降,在他眼里,大到世界艺术的整体趋势,小到身旁的同辈朋友,都在下降,就好像走路掉进了沟里。

“当然不能说他没有进入名利场,他和奥迪、奔驰都有合作,但他始终保持一种个人力量,他没有被变成宠物。”同样的问题丢给舒群,他总能比王广义回答得更加缜密。

我依然愤怒

人物周刊:80年代最刺激你的是什么?

王广义:我倒不愿意用刺激这个词,我觉得80年代弥漫着一个特别好的氛围。那个时代毫无疑问物质上极其匮乏,但你在房间里几个人一谈关于精神的问题,突然有一种提升感,他人看你,你在提升,自我也有提升的幻觉。人们喝最廉价的酒,但可以讨论最高的问题。从这个意义讲,现在是一个丰衣足食、风调雨顺的时代,但这不是好时代的标准,只是一种常态。现在全世界的艺术从整体来说都是在下降,所关心的问题基本都降落在感官世界当中,远离了艺术最初的原因。艺术是对不可知的恐惧,从这种角度来说,艺术和宗教、巫术是同一类型,现在艺术慢慢下降到实用性,最好也不过是一种感官经验的描述,提供一种视觉享受。

人物周刊:可你自己也身处其中。

王广义:我内心很矛盾。有时会突然很兴奋,突然有股热情,觉得人可以做很多事,有时又特别虚无,有种假超越的感觉,觉得挺没意思。艺术家存在的意义可能就是这种说话断断续续、只言片语、混乱,人们需要有这样一批人。人类整体是常态的、秩序化的,只有艺术家乱七八糟地说话,人们是理解的,甚至很有道理。我同严肃的学者谈话,有时候喝点酒,说的事很乱,但他知道我表达的意思。

所以人类一直有艺术,永远具有魅力,哪怕艺术家在墙上、画布上随便弄个东西,所有人都认为那背后一定有意义,其实可能什么都没有。这个事情特别奇怪,我认为这是艺术最初产生的原因,在后来所有人内心埋下了巨大的伏笔,艺术具有易燃性、魔咒性,当人群认定你是艺术家的时候,就等于接受了那个魔咒。

人物周刊:你曾经说你特别介意人民的看法,为什么使用人民这个词,而不是时髦的公民?

王广义:我想我使用这个词可能和中国漫长的封建历史有关。我觉得在人们心目中,依然把至高无上的东西当成一个自在之物,人们在微博里骂它,但潜在地恐惧它。我有些朋友也玩微博,我喝酒开玩笑说这种行为是非常形而下的,按福柯的说法,国家理性是非常强大的,他会让你在缝隙之间干点事,让你有乐趣,我不做,可能要比你超越。我在理论上说不清楚,只是一种感受而已。

人物周刊:你在《大批判》里面呈现的社会主义记忆的逝去和商品拜物教的到来,其实在今天这个时代变得格外强烈,看到这个时代到来,你有成就感吗?

王广义:我不能说是一种成就感,应当这样说,让我对艺术这个词更平添了敬意,这样说更学术。它是人类最高的东西,当我把政治、经济作为艺术的仆人来描述,更具有合理性。

人物周刊:你觉得自己是这个时代的成功者吗?

王广义:无论回答是或不是,都是不对的,这个没法回答。你说不是,这小子太他妈装了;你说是,那你他妈凭什么是。假设是一个时尚媒体记者问我这个问题,那我就会说,你看呢?但咱们是很严肃的谈话,我只能说,我没法回答。

人物周刊:现在你会在哪些方面对自己提出批评?

王广义:这个我可以说。我觉得我还不够超越,我身上还有一种盲目的热情,有时候突然很愤怒,当然我知道愤怒和青春相关,这个很复杂,我觉得这是个问题。

人物周刊:看到同辈的艺术家在下降,你是什么感受?

王广义:这种感受挺复杂的。从人的角度,有些是我朋友,但从艺术界而言,我挺悲哀的。也许别人看我,会有另外的看法。我觉得这无所谓,我被询问,我就这样说。这也是个权力,话语权。

人物周刊:下降的原因是什么?

王广义:下降的原因是把艺术的身份下降成和仆人一样,他们不知道政治和经济是仆人,你不能和它们坐在一个桌子上吃饭。如果这个关系摆正了,艺术家做什么,当然会有选择,这是主人的事情。

人物周刊:你不怕别人说你傲慢?

王广义:我敢说出这样的话,能理解的人自然理解,不理解的人我怎么说都很麻烦,那我宁可选择让懂的人能理解我的意思,而且我不是为我自己说,我为艺术这个词而说,否则艺术这个词在人类的命运当中的作用就说不清楚。社会对艺术家有期待,好像只有吃不饱穿不暖才是艺术家,其实不能这么想。同样我可以断言,那些谩骂者、愤怒的人绝对是小人物,如果他是个人物,可以很平静地说他的思想,和我们探讨问题。

(感谢本刊记者徐梅对本文采写提供的帮助)

王广义

1957年生于黑龙江,当代艺术家,被称为中国“政治波普”第一人,因为在艺术市场中的火爆程度,与张晓刚、方力钧和岳敏君被并称为当代艺术F4,代表作品有《大批判》《毛泽东》