特供 光环下的商业运作

2012-12-29 00:00:00忆山

中国市场 2012年4期

每个寻常百姓家,都对王谢堂前燕充满渴望。

只是此燕非彼燕,市场上充斥的种种“特供”产品,不过是迷惑消费者的标签罢了。

特供,在权力的光辉下已逐渐演变成一种敛财工具。

中央四部门联合下文,一时之间,各式各样的“特供”似乎就此消失了,但“特供”的土壤依旧肥沃,问题仍未解决。

高层重拳禁特供

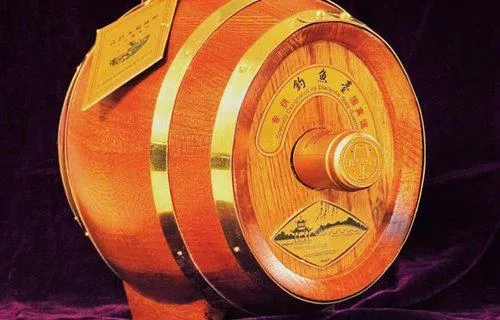

频出的食品安全问题似乎都无法令人安心。那领导怎么办?国宴怎么办?人民大会堂、钓鱼台国宾馆里面都吃什么,喝什么?还好,它们在市场上推出了形形色色的“特供”、“专供”产品,与老百姓们共享。

商业品牌似乎只要与国家机构或有象征性的政治场所一沾边,就立刻显得安全、高端,于是,商家们对“特供”、“专供”这样的金字招牌趋之若鹜。但这两个月,鲁花花生油、三元牛奶、燕京啤酒、椰树椰奶等众多品牌在产品包装上,都用一张简陋的“创可贴”遮住了“人民大会堂”的荣耀出身。

这一切都源于国家工商总局、工业和信息化部、商务部、国家质检总局四部门联合开展的全面整治滥用“特供”、“专供”的专项行动。

风起于青萍之末。

今年5月,鲁花食用油在浙江温州乐清的一家大型超市外做了一幅大面积的墙面广告,写着“你知道吗?送国宴油更体面哦”,这引起了乐清清江工商所执法人员的注意。

工商部门执法人员表示,商家在产品上打着“人民大会堂国宴用品”、“专供××机关”等名义,利用消费者追求高档、稀缺的心理,这种做法违反了《广告法》。

事件引来更多的媒体关注,环球网刊发“人民大会堂能否用于商业宣传”等系列报道,引发一场讨论。

业界认为,浙江查处鲁花广告的行动拉开了一场四部委联合打击“特供”的序幕。

一夜之间,形形色色的“特供”、“专供”仿佛就此销声匿迹。

然而,高层此次重拳出击能否真正杜绝特供现象?很多人并不乐观。

特供是这样炼成的

在这次整改中,鲁花、三元这些品牌也有些冤屈,觉得是“被连累”的。因为他们的确都获得人民大会堂下属一家广告公司的授权,并每年为此花费数百万元。他们所说的广告公司就是华堂国际广告公司(以下简称“华堂国际”),这家注册资本仅有200万的公司,却有着惊人的能量,因为它是“人民大会堂”系列商标的唯一授权单位,负责对“人民大会堂”商标字样和人民大会堂建筑图形及人民大会堂宴会专用称谓在商标、广告及产品包装中的使用进行统一规范管理。

华堂国际是人民大会堂管理局于1992年注册成立的。多年来,人民大会堂早已涉足商海,荣誉称号成为明码标价的商品。1994年,“人民大会堂”五个字的汉字图形,被注册为商标,注册单位为人民大会堂管理局下属的综合服务开发中心。3年后,商标易主,被转让给同为管理局下属的纪念品服务部。不过,人民大会堂的金字招牌并不只印在纪念品上。商标涵盖的范围不仅包括毛巾、餐具等众多物品,还包括建筑施工、室内装潢、车辆保修、烫衣服、清理干洗等多个领域。至此,人民大会堂的商业触角伸向四面八方。这也为日后的“指定产品”不断涌现埋下伏笔。

究竟有多少特供人民大会堂的商品?在搜索引擎上,相关的产品搜索结果达10余万条,种类无所不包,从猪肉、火腿、啤酒、汤圆到毛巾、台布、沙发、开关,以及宣称能治疗老年痴呆症的保健品、宣称能强身健体的香烟等等。甚至一种叫“三维天然码”的汉字输入法,也自称“人民大会堂指定产品”。

近年来,仅茶叶一项,管理局官员实地考察、赞扬并认可进入人民大会堂的品种已经超过5种。品类别也并非完全与宴会相关,地毯、木门、大理石等建筑装潢产品也在特供产品之列。

这些产品的身份真假难辨。2006年,河北省海峪长城葡萄酒公司曾因在包装上使用“人民大会堂会议指定专用酒”字样而被人民大会堂管理局告上了法庭。

该公司的负责人之一马先生表示,2004年,一家公关公司主动找上门来,称可让产品印上“人民大会堂”字样,条件是公司为一项会议提供赞助费和酒水产品。作为回报,公司得到了一份证书和一块牌匾,并被组委会授予“人民大会堂会议指定专用酒”称号。

两年后,他们被人民大会堂管理局告上法庭后才得知,所谓的荣誉证书并不合法,“人民大会堂”商标授权早已有专门的公司代理,其他机构无权授予。

2007年,时任《名牌》杂志记者的周筱赟曾以毛巾厂老板的身份给人民大会堂管理局打电话咨询。一位自称是“郝总”的人说,现在仅有的十几种真正的人民大会堂指定产品,都是和宴会有关的用品,如白酒、啤酒、茶叶、味精等等,通常一个类别只指定一种产品,特殊情况有两种。而要成为指定产品,必须是省级以上优质产品或驰名商标,向人民大会堂管理局提交企业三证(营业执照、组织机构代码证、税务登记证)和优质产品证书,经过3到6个月审核期,才能确定。

作为人民大会堂的下属企业,在许多签约环节中,都可看到华堂国际高层的身影。2007年9月7日,人民大会堂管理局一行数人来到广东,当日,王老吉荣获“人民大会堂宴会用凉茶饮品”称号。签字仪式上,负责签约的是华堂国际广告公司,而仪式后开启香槟庆祝的是管理局。

特供之战狼烟四起

林益是东北一家粮食企业的市场总监。他今年的任务是为本公司的大米打造品牌影响力,同省的对手公司与人民大会堂签约,成为大会堂特供大米,一下子打响了名气,让林益压力倍增。

一次饭局中,有人建议林益,可以与体育总局签约,成为体育总局训练局的特供大米。该人士说:“和人民大会堂签约的卖点在于群众都相信领导人不会亏待自己;但特供世界冠军则是更高的境界,想想吃了我的米就会成为世界冠军,这样的卖点岂不更闪亮?”

林益大为心动,将方案上报总部之后,很快就被批准。签约仪式上,两名乒乓球世界冠军向他们授予证书,再经过媒介传播,品牌很快就出来了。

2008年北京奥运最低一级的供应商门槛就高达1600万,这挡住了大多数中小企业的奥运之路,同时也激发了国人的想象力,国家体育总局的特供潮开始了。

“奥运临近,很多小企业都开始蠢蠢欲动,当年的训练局局长觉得也可以市场开发。起初给训练局的食堂提供点油,就可以获得‘训练局运动员指定食用油’的称号。那时训练局穷,给点东西就满足了。”中体产业集团监事王奇说。

此后,训练局的胃口慢慢大了起来。以北京东方禾隆大米赞助训练局为例,2004年草拟的合同只是每年为训练局提供200吨大米,而2005年签署的正式合同则改为100万现金加200吨大米。这种现金加实物成为训练局目前主流的赞助方式。比如蒙牛,除了每年200万现金之外,还无限量为训练局运动员提供牛奶和酸奶。

北京奥运之前,训练局的签约达到高潮,大大小小的赞助商高达二十多家。刘小姐是训练局的工作人员,“我们吃的禾隆大米,喝的蒙牛牛奶,发的正大鸡蛋,盖的是天年被褥,都是赞助商提供的。有时训练局还把这些东西拿出来卖。”她回忆道。

训练局与北京奥组委几乎形成营销大战。当年伊利和蒙牛为奥运乳品赞助商的称号展开白热化争夺,双方相持不下。呼和浩特市政府为了避免两败俱伤,建议两家同时退出竞争。经过协商,双方向市政府提交了退出申请函,承诺退出竞争。但事后伊利没有遵守承诺,拿下了赞助商称号,摆了蒙牛一道。蒙牛立刻展开隐性营销,与训练局签约,成为训练局运动员指定乳品,并签下包括羽毛球队在内的多支王牌运动队,展开一系列公益体育活动,势头反而超过了伊利。

特殊光环下的价码

想成为“人民大会堂指定产品”,究竟要花多少钱?

在采访中,所有被问及的商家都回避这一问题。部分商家表示,确实要提供一些赞助费用和年费。入围产品的年费多为五年一缴,年费的价格也随着时间推移不断上涨。

2005年,一场商业侵权纠纷,首次将年费曝光。华堂国际状告江苏一家茶叶企业擅自使用“人民大会堂”字样,并因此索赔。为了证明索赔金额合理,华堂国际特意拿了一家他们授权许可的企业举例。判决书显示,华堂国际与江西某茶企签订的年使用费是150万元。

中国人民大学教授毛寿龙说:“真正的特供实际上是特权的一种象征,滥用公共资源。而现在市场上的这些特供、专供,其实就是商场的游戏手段,是特权在商业价值上的寻租,是利用公共信用来牟利。人民大会堂、钓鱼台、国家行政学院这些都是国家资源,应该用在法律、制度、宪法的执行方面。所以这不仅仅关系到公共信用,还涉及到公权力。稍有不慎,对国家、法律的信用都会有所损害。政治和商业应该分离。利用国家的权力牟利是公开的腐败,还会导致不公平竞争。商品贴上了政府的标签,本身就是不符合市场经营的规则。”

此次整顿已经不是第一次。几年来,“特供”、“专供”产品整顿后依然流行于市场上。而这一次,真的就是最后一次了吗? (编辑/周南)