“六十六年情怀故国”

2012-12-29 00:00:00胡正跃

世界知识 2012年13期

时间过得真快,马来西亚著名教育家、作家和书法家任雨农老先生已经仙逝两年多了。2009年12月20日,我在出访途中收到马老家人的短信,告知任老已于当天仙逝,享年99岁。

几年前任老来北京,我们曾约定他要再来的。作为著名的爱国华人,任老见证了中国的沧桑巨变,见证了中马关系的蓬勃发展。任老最喜欢去长安街,认为那是当代中国的缩影,他还想多看看中国的日新月异。对于老人的这种情怀,我完全理解。

马来西亚的华人先贤

马来西亚是海外华人华侨较多的国度之一,全国2700多万人口中,华裔约占四分之一。中国与马来西亚有着长期友好的交往历史。郑和七下西洋,曾五次驻节马六甲。孙中山曾多次到槟城从事革命运动,著名的广州起义,就是在马来西亚槟城策划的。抗战时期中国有一批文化人在那里留驻,《世界知识》创办人胡愈之曾在此地从事抗战工作,郁达夫在此主编过《星洲日报》的文艺副刊,徐悲鸿先后七次到过新加坡和马来西亚,在槟城、怡保、吉隆坡等地举办画展,筹款支援国内抗战。

长期以来,马来西亚华人积极融入当地社会,同马来族人、印度族人和谐相处。在我任驻马来西亚大使期间,有机会广泛地与当地华人先贤结识,成为朋友。

记得当时刚到马来西亚不久,《南洋商报》的一些朋友请吃饭,席间谈及马来西亚华人艺术家,大家一致公认任雨农先生的字写得好,文章也好,在当地是备受尊敬的国宝级书法大家。朋友说,任老已90出头,但身体尚好,平时常住槟城,偶尔也来吉隆坡。此后,我对任老有了更多了解,也有了结识这位老人家的愿望。

任老1911年出生于湖南长沙,毕业于湖南第一师范学校,当年是个热血青年。因其家人参加革命活动,且其本人思想观点也“不合时宜”,为当局所不容,被迫于1937年离乡背井,只身赴南洋闯荡,在马来西亚槟城落脚。到马来西亚后,他开始为当地报纸撰写散文和时政论文。他担任过槟城《南风杂志》总编,曾大声呼吁海外侨胞支援祖国抗战。1940年至1941年,他在郁达夫主编的《星洲日报》副刊《星晨》和《繁星》上发表了不少散文、诗词和杂文。在东南亚沦陷于日本铁蹄之下的三年又八个月内,他全家靠制作虾饼出售为生,苦渡战争岁月。日本投降后,他先后在当地中学、大学任教,全身心致力于华文教育。

华文教育最完整、最系统的国家

马来西亚是东南亚国家中华文教育最完整、最系统的国家,从幼儿园到中学都有华文教育,华文学校遍布国家的各个角落。日常生活中,人们可以在公园里听到呀呀学语的小孩用普通话跟妈妈对话;还可以直接用中文对着几千人发表演讲,台下座无虚席,且台上台下活跃互动全无语言障碍。马来西亚华文报刊众多,信息量大,读者广泛,在东南亚是独一无二的。当地的中乐团演奏水平很高,合唱团可以将《黄河大合唱》演绎得淋漓尽致。国内同胞特别是年轻人熟悉的很多华语流行歌手如伍思凯、梁静茹、阿牛、光良等均来自马来西亚。特别值得一提的是,近年来,当地其他族群的子弟学习华语的兴趣也在不断高涨,据介绍在华校学习的非华族学生已达十几万人之多。

马来西亚的华文教育能够坚持下来,蓬勃发展,是同一代代有识之士的前赴后继、坚忍不拔分不开的,而任雨农先生正是这样一面光辉的旗帜。他担任过多所华文中学的教师和校长,几十年如一日,克服困难,身体力行,推广华文教育。退休之后,他一方面著书立说,一方面仍在为华文教育大声疾呼。如今任老的学生遍布马来西亚各地,其中不乏部长、教授及各界精英。

身在南洋,情怀故国

任老为当地华文教育呕心沥血、默默耕耘了一生,但从不居功自傲,反而总是自责自己做得不够多、不够好。记得他在给我的信函中曾有过这样的感叹:“六十余年海外沉浮,无益于华文教育,愧对祖宗。于今九二暮年,尚复何言!”等等。我认为这不是简单的自谦之辞,而是反映了老一代海外华人的高尚品格:自觉以弘扬中华文化、推广华文教育为己任,没有索取,只有奉献。

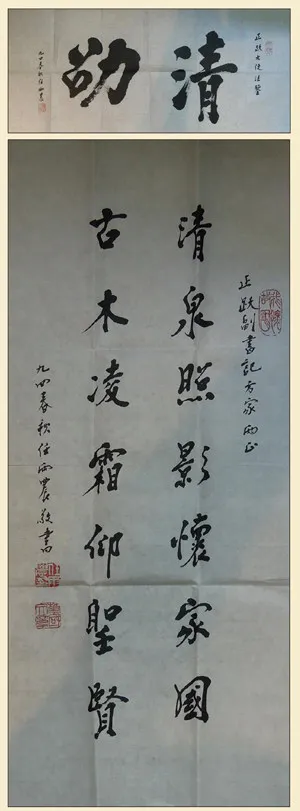

任老受过良好的教育,文学功底深厚。七十年间,发表过无数文章。他的文章总是文采飞扬,观点犀利,对诸多问题有独特的思考和见解。《任雨农文集》是一部洋洋洒洒的大书,记录了半个多世纪当地华人的生存和发展历史,文字中充满正义感,也闪烁着智慧的光芒。任老的书法秀美俊逸,充满了书卷气和文人气。任老个人修养很好,听他讲话,会觉得是一种享受,自觉不自觉地为他那种文人情怀所感动。

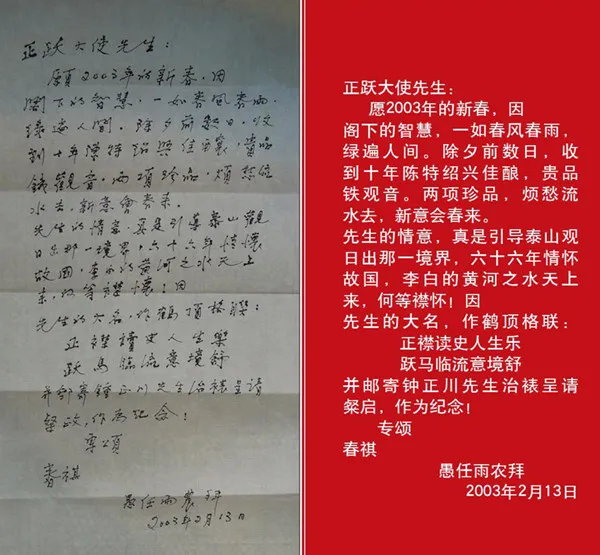

任老身在南洋,心怀故国。我国改革开放后,他常穿梭于马中之间,到北京,去长沙,足迹遍及大江南北。他参拜黄帝陵,表达对炎黄始祖的敬意。他也是我们使馆的老朋友。逢年过节,我们会给他送上绍兴酒和铁观音之类的小礼品。他每次都郑重修书,表达心情,强调“六十六年情怀故国”,并引用李白诗句“黄河之水天上来,奔流到海不复回”来表达他对故国的永恒眷恋。他表示收到使馆礼品倍感亲切,“烦愁流水去,新意会春来”。他还称使馆派员出席他的书法展是“炎黄情深,永铭肺腑”。他赠给我的条幅中有陶渊明的《桃花源记》、范仲淹的《岳阳楼记》,这不仅反映了他对中华文化的厚爱,也折射出他的浓浓思乡之情。

任老来官邸,对我是莫大荣幸。他是我作为中国驻马来西亚大使在官邸接待过的年岁最高的尊长。记得那次是由他女儿陪同一起来的。他非常仔细地观看了官邸的书画作品,在黄永玉和李铎的大幅字画前停留良久,仔细品味。黄、李两位先生的落款分别是“湘西黄永玉”和“湘东李铎”。黄老画的是《故乡荷塘》,李铎先生书写的是朱熹的一首诗。两张字画均为丈二尺大作,可以说代表了我国当代最高之艺术成就。任老是湖南人,又是文化人,这样的作品引发他强烈的共鸣是不言而喻的。交谈中,他谈论最多的仍然是华文教育及中华文化在当地的传承。我请他在留言薄上留下墨宝,他沉思良久后欣然写下了长长的一段感言,主要意思是自己是一个在外漂泊多年的游子,今天有幸踏上故国大使馆,受到热情接待,观赏华园艺术新作,实乃平生最大快慰,等等。

任老走了,但他留给世人的东西很多、很多。

任老曾于2003年春节给我做过一幅楹联:

正襟读史