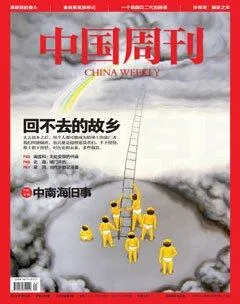

重铺归乡路

“如今终于见到了辽阔大地,站在芬芳的草原上我泪落如雨。河水在传唱着祖先的祝福,保佑漂泊的孩子找到回家的路。”

这是蒙古族诗人席慕容作词的歌曲《父亲的草原母亲的河》其中的四句。思乡,是人类社会最为古老的情感之一;归乡,也是千百年来人们获得安宁与休憩的重要方式,对农耕文明早熟的中华民族来说,它几乎是一种近似宗教的仪式。

而今天的中国,故乡是许多人的人生起点,但未必是他们的人生终点。一部分生在都市里的人,“籍贯”只是父辈常说的一个名词,他们的乡愁的对象该是哪,不那么容易确定。

史铁生在一篇文章中写道:“常要在各种表格上填写籍贯,有时候我写北京,有时候写河北涿州,完全即兴。写北京,因为我生在北京长在北京,大约死也不会死到别处去了。写涿州,则因为我从小被告知那是我的老家,我的父母及祖上若干辈人都曾在那儿生活。”

这类似于席慕容的乡愁,简言之是一种文化上的乡愁。因父母经年累月的教导,即使“已不会用蒙语述说”,然而“根在草原”的信念融进血脉,使她对从未到过的故乡有一种相思。

自1978年中国改革开放以来,现代中国的城市化进程加速前行,越来越多的人离乡,涌进城市谋生,短短的三十余年,已有超过一半的国民长年居住在城市。而归乡,也导致中国大地上出现了大规模的人口定期迁徙——“春运”。为什么那么多人要耗费巨资、忍受艰辛,就为了回家过年?因为故乡对中国人来说,实在太重要了。

这一部分人,人数过亿,是中国历史上数量最为庞大的进城者群体,他们有故乡,但多数会终老在他乡,故乡恐无收他们骸骨的地方了。而他们的孩子,则将成为完全在城市长大的一代人,如史铁生那样,不知道哪个地方算是自己的故乡,自然也不知道归乡路指向何方。

将来的中国人还要“归乡”了么?这,真是个大问题。

近十年来了,越来越多离乡的进城者,回乡后一次比一次失望。故乡,已非记忆中那样温馨了,熟悉的长辈一个个凋零,一栋栋房子空空荡荡,无序的开发和污染吞噬着广大乡村。更令人忧心的是:乡村已不是一个生态完整的社会了,常年只有最弱势的两类人:老人和小孩留守,靠打工的成年人寄钱回来维持生活,而代表都市文化的电视,也几乎消灭了除打牌赌博之外其他传统的乡村娱乐方式。

乡村凋敝了,甚至有许多离乡的人说,谁的故乡不沦陷?这种沦陷,不是外敌拿着刀枪明火执仗入侵导致的,而是以市场经济为借口,城市对本来已处于弱势的乡村一次全方面的资源掠夺。

笔者曾经和吴思先生就此问题,在一个研讨会上公开进行讨论。对大批青壮年劳动力进城谋生、乡村呈现出“空心化”“凋敝”的状态,吴思先生说,这是中国城市化的必然,他认为,这种“凋敝”其实是中国经济转型、社会转型一种值得肯定的现象。只有剩余劳动力从乡村土地上转移到城市的第二、第三产业,农业因此出现集约化耕作,中国的农村和农业才有出路。

应当说,吴思先生这番话体现了他一贯所持有的历史学家的冷峻和理性,传统农业社会聚族而居、鸡鸣狗吠的“田园牧歌”景象,一定会随着城镇化的加速而消失。

但我略有不同的一点意见是:中国滞后的户籍制度和土地制度改革,使附着在这两大制度上的教育、医疗、养老等公共服务水平城乡差别甚大,中国城市化进程中社会成本过高,生在农村的人承受了不应该承受的痛苦。

城市人口的比例急剧增加,城市成为全社会经济的发动机,这当然是一个国家从农业社会向工商业社会转型的必然。然而,在过去的三十余年中,这种人口、资源由乡村向城市的转移是不正常、不平等的。

最有创造力的年轻人进了城,他们充当都市社会的“脚手架”,但他们多数人的医疗、养老以及子女的教育,城市的管理者并不为之负责,而是将包袱扔给乡村;在开发商的推土机下,乡村的土地一点点被商品房和厂房吞噬。矿产、森林乃至水源,一切有价值的东西,都在“交易自由”的幌子下被拿走……打个比喻,一个村有20户人家,因城市化转移走15户人家,留下的5户人家足以耕种留下的全部田地——这种乡村人口的减少,并没有导致乡村丧失了活力和生机,留下的仍然是一个完整生态的乡村。而现状则是:20户中所有的壮劳力都进城打工了,他们未成年的孩子以及老人留在乡村——事实上,这些年来,中国许多乡村的田地是由日渐丧失劳动力的老人或者在城市无法谋生的弱势者耕种的。

随着中国传统社会最后一批的种田者老去,一个问题已经迫在眉睫:将来,谁来种地?耕种田地、生产粮食,已不再是改革之初,成为部分农民在城市无法生存而不得已的选择,他们的儿孙,即便户口还在乡村,名下还有承包地和宅基地,也会滞留在城市成为流民而不愿回乡耕作,因为他们已经丧失了耕作的意愿与能力。

辛卯年清明节,笔者返回湘中老家祭祖,所见所闻或许可看成中国乡村的一种缩影。乡村干部告诉我,现在老家清明节比春节还热闹。因为越来越多老家的人,其整个家庭已在城里生根发芽,无至亲在老家,春节回来过节毫无意义,只有老人和孩子还留在乡村的人才有回家过年的动力。而清明则不然,许多在广东、湖南生活多年的成功者,因祖坟还在老家,纷纷开着私家车回来扫墓。

乡村的活人世界,还不如死者的坟茔对进城者更有吸引力时,这显然太不正常了。这一幕不能再延续下去,中国,必须要有新一轮的“归乡”。

这种“归乡”,不仅是在城市居民回乡寻找精神上的慰藉,也是资本、人才以及有活力的文化的“归乡”,是通过一种长久的、稳定的制度安排,通过真正自由、平等的市场选择,让优质的资本和优秀的人才回归乡村,他们不但能有优于城市的经济收益,在享受教育、医疗、文化等公共服务方面,和城市不会有太大的差距。我认为,这种制度设计,首先应在户口制度上和土地制度上有大的突破,使农民不但有迁徙的自由,也有处置自己土地的自由。

大约五年前,在一次聚会时我认识了硕士毕业不久的李英强,不久以后,这位乡村长大的青年痛感乡村文化的荒漠化,毅然告别都市,和妻子一起回到了故乡,开办了“立人乡村图书馆”。

不得不承认,今天的中国,能如此自觉选择的毕竟是少数,因为资源的不均衡分布,使做出如此选择的人要有着一种宗教情怀以及超乎众人的毅力。比如,不到一年前,李英强的妻子即将分娩时,只能送进当地镇卫生院,然后再转到县医院。这个细节可看出优质资本和优秀人才“归乡”面临的困境,他们可能要在相当的一段时间以牺牲自己和家庭成员的生活质量为代价。

当然,资本和人才不能坐等政府抹平城乡之间公共服务的差距才“归乡”。但对民族和国家的前途有责任感的执政者,应该主动采取各种政策措施来缩小城乡公共服务的差距,而非相反。同时要有雅量,善意对待NGO和民间爱心人士在这方面的努力,譬如为“立人乡村图书馆”、“乡村学校免费午餐”这类发端于民间的活动提供方便,承认自己并非全能,允许非政府的力量来贡献力量并分享荣耀。

我向“愁烦”,说了一声再见

本打算,把她远远地撇在后边

奈她绸缪缠绵,笑语欢,笑语欢

眷眷拳拳,情那样重,心那样坚

我想把她欺骗, 她割断牵连

啊?抛闪?她情那样重,心那样坚

这首济慈的诗,19世纪英国作家哈代在其名作《归乡》开首引用它。书中的主人公克林•姚伯离开巴黎,回到爱顿荒原。他厌倦了都市的喧闹,痛恨都市的不公平,决心用自己的理想和知识改变荒原上乡亲们的命运,然而故事以悲剧告终。他归乡后认识并结婚的妻子游苔丝,有一个“巴黎梦”,希望姚伯带她逃离单调贫乏的乡村,走进繁华热闹的都市。当姚伯让她失望后,她选择了和旧情人私奔,最后落水而亡。

只有当如爱顿荒原一样的中国乡野不但能留住姚伯这样的理想主义者,也能留住游苔丝这样的现实主义者,中国社会才会铺就出一条宽阔的“归乡”之路。