石库门里弄和工人新村的日常生活空间比较研究

何丹 朱小平

摘要:石库门里弄和工人新村分别是上海近现代以来日常生活建筑形态的典型代表,在上海城市日常生活空间的形成和演变中起着重要的作用。空间是社会生活的结构因素,本文选取石库门里弄和工人新村为研究对象,研究两者各自的日常生活空间构筑,分析基于不同空间的社会结构形成以及与构筑空间之间的联系,并且研究不同的社会空间对居住主体——人的文化性格的影响和塑造。

关键词:石库门里弄;工人新村;日常生活空间

中图分类号:K901

文献标识码:A

日常生活空间,是指人的日常生活中各种活动所占据的空间。日常生活空间与其他空间最显著的区别,即与人生活的紧密联系。长期以来,研究城市空间多集中于城市内部空间结构(Urban internal spatial structure),对城市的日常生活空间研究比较少。相关研究在建筑学、城市规划学、地理学、社会学等领域各有侧重。现有研究包括从城市设计角度,张杰等关注当前城市的大尺度设计对日常生活空间的忽视;从建筑现象学角度,沈克宁探讨了城市建筑记忆在建筑设计中的作用,强调时间中具体的空间建筑体验;从地理学的角度,王兴中在社会地理学方面对城市生活空间结构的本体解构,柴彦威在时间地理学方面研究城市内部空间结构模型和对空间发展基本规律的总结;另外,城市日常生活空间的微区位理论将日常生活空间按照居住空间、消费空间、通勤空间、休闲空间分类,宁越敏、杨吾杨、许学强等、柴彦威等、张文忠、保继刚等分别对城市的商业区位、公司区位、零售业区位、居民住宅区位、休闲娱乐场所区位等的分布及影响因素进行研究;从城市社会学角度,顾朝林、向德平等在社会现象的过程与联系中对日常生活空间进行分析。

日常生活空间的研究中,有两个值得注意的影响要素,一个是显型要素,即空间的物质形态,如建筑物、景观以及环境方面的影响因素;另一个是隐型要素,即空间的精神内涵,受社会经济、政治、历史文化等因素的影响。空间是物质和精神的集合体,对其研究需要将两个要素结合。通过自下而上的视角,张雪伟研究了日常生活中衣食住行方式的变迁对空间的影响。而丁桂节以价值观取向和对“幸福感”的社会心理认知,研究上海1950年代、1960年代建成的工人新村。鉴于前两者对石库门里弄和工人新村分别进行了研究,本文选取的视角将有所甄别,利用城市社会生活空间结构原理,对上海的石库门里弄和工人新村的显型要素和隐型要素比较分析,从“社会结构调整人的空间行为关系入手”,注重其中的社会结构建构过程。研究首先回顾日常生活空间的相关理论,其次对石库门里弄和工人新村的社会结构形成和变迁进行剖析,最后探讨两者受当今城市空间发展的影响以及原有表达内涵的改变。

1 日常生活空间的相关理论回顾

“生活世界(Lebenswelt)”最早由胡塞尔(Husserl)在《欧洲科学的危机(Crisis of European Sciences)》中提出,是现代西方哲学的基本概念。哈贝马斯(Habermas)从社会学角度将这一概念升华,认为生活世界是由文化、社会和个人三部分构成。许茨(A.Schutz)将生活世界转变为社会批判和文化批判,提出日常生活世界的理论,强调日常生活的主体间性。作为日常生活载体的空间,其哲学意义在于与其联系的是人的自在世界。

将社会学发展推向一个历史高度的美国芝加哥学派(Chicago School of Sociology)代表人物之一帕克的学生沃斯(Wirth)在《作为生活方式的城市性(Urbanism as a Way of Life)》中将城市特有的生活方式定义为城市性(Urbanism),认为城市性是城市的本质,给予城市人格更多的关心。而当代社会学家安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)在空间的分析中引入场所(Locale)的概念,并坚持空间是社会生活的结构因素。

在1974年发表的《空间的生产(The Production of Space)》中,列斐伏尔(Lefebvre)认为空间是社会的产物,其观点包含两层意思,一即“既然认为每一种生产方式都有其自身的独特空间,从一种生产方式向另一种生产方式必然伴随着新空间的生产”;二是讨论空间与国家的关系,认为城市空间的生产过程中,国家政治权利主导一切。哈维(Harvey)进一步提出空间与社会再生产的理论,其研究扩展到时间和空间的社会方面,认为城市发展是一个辨证的过程。而高狄纳(Gottdiener)以更为全面的观点看待城市发展,创建了“社会空间视角(Social-spatial Perspective)”。

简·雅各布斯(Jane Jacobs)在《美国大城市的死与生(The Death and Life of kmerican Cities)》中关注城市环境与日常生活的互动关系。其着眼点为城市空间中的基本元素,包括人行道、街区公园、城市街区等,并分析城市多样化的条件,城市衰退和更新的影响因素。继霍华德的“田园城市(Garden City)”构想以后,勒·柯布西耶的现代城市主义理论占据主导地位。雅各布斯从对日常生活空间予以人文关怀的角度抨击了统治现代城市规划的正统理论。二战后低密度的美国城市扩张带来一系列问题,八十年代在美国兴起的“新城市主义”规划思想逐渐发挥影响。新城市主义主张在城市规划中复兴传统社区的空间格局,注重城市的空间尺度与社会交往。新城市主义也被称为新传统主义。

2 上海城市日常生活空间的形成与演化

随着时代的迁移,从昔日以渔业和棉纺织手工业为营的小镇到“十里洋场”,再到如今中国重要的科技、贸易、金融和信息中心,上海的城市发展历经沧桑。城市空间的拓展以及功能变换,上海城市的生活也发生很大的变化。上个世纪八十年代,曾有一场关于上海城市文化地标的讨论。朱大可著文《工人新村VS石库门》中,认为石库门包容复杂的阶层特征,最早提出“石库门文化”概念;而张闳的“工人新村文化”则认为蕴含布尔什维克主义的工人新村才是上海近现代以来反映社会历史变迁的最佳见证。本文选取的研究对象正是上海近现代以来城市日常生活空间组成部分的两个典型,具有代表性意义。通过对两者的研究,探讨上海城市日常生活空间的建构过程。

2.1 石库门里弄的市井生活记忆

2.1.1 石库门里弄的起源与发展

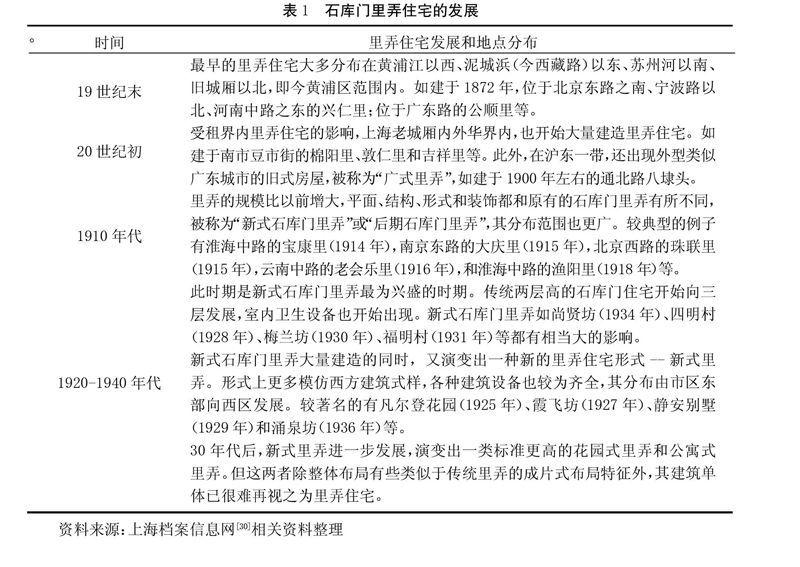

石库门建筑是伴随里弄出现的,里弄住宅始于19世纪。因在上海的移民大多来自江浙,里弄住宅脱胎于江南传统三合院、四合院住宅,同时也受西方“联排房屋”观念的影响。即建筑单体以江南传统民居为表现形态,而整体以西式联排布局,结构紧凑。经过不断完善,慢慢发展成为由天井、客堂、厢房、灶披间、亭子间和晒台等组成的功能齐全的石库门住宅,数幢或数十幢为一排列,构成分弄,又以数条分弄组成大弄。“中西合璧”的里弄成为当时中西居住建筑文化交流的见证,同时也反应了上海自身作为中西文化交流的载体。用列表形式,简明概括近代石库门里弄住宅的发展(表1)。

2.1.2 石库门里弄的日常生活空间

上海石库门建筑是由多组联排房屋纵横连列组成的建筑群,每个建筑群冠以“XX里”或“XX坊”的里弄名称。每个里弄建筑群又有总弄和支弄之分。总弄是里弄建筑群的交通干道,是石库门里弄建筑群最大的公共空间,总弄的弄堂口设置大门,类似于今天住宅小区的主入口;支弄是总弄的分支,一个里弄建筑群中联排房屋之间的狭窄小巷就是支弄。梅青等拟设了从里弄外进入建筑内部的环节:进入主弄→支弄→大门→天井→客堂间→卧室,表现为公共空间→半公共空间→半私密空间→私密空间。这样的序列不仅体现里弄的空间层次感,并且人的心理感知上也会有一个有序的渐变过程。同时他们还总结,石库门的建筑内部空间与中国传统礼仪习俗紧密结合,内部空间层次也是一种序列性的体现。

石库门里弄中的日常生活影像,通常记忆为:“狭窄的里弄,住宅建筑鳞次栉比,住户房间面积小,室内功能少;弄堂里几乎无遮无拦的公共便池,家家备有马桶;清晨洗漱,淘米拣菜,修理物件等家庭生活,都在弄堂中进行。邻里之间往往亲密无间,一起劳作,一起纳凉,晒太阳;闲来无事时,飞短流长,偶生口角”。里弄生活是城市生活的缩影,城市生活的五味杂陈都在里弄空间里有着体现。

2.1.3 石库门里弄的社会空间结构

作为拥护石库门里弄为上海城市文化地标的一派,学者朱大可概括了石库门里弄居住模式的三个阶段演变:一、早期的殷富移民的独院式居住;二、中期的租赁居住;三、晚期的高密度杂居。与其相对应的,他认为这三个阶段分别富有独特的寓意:第一阶段隐含早期乡村移民的地主式理想(旧式牌楼、黑漆大门、黄铜门环、传统砖雕青瓦门楣以及前后楼和正厢房的尊卑秩序是乡村美学的残留记号);第二阶段隐含中期的洋场文人租客的小布尔乔亚趣味(阁楼情结或亭子间梦想);第三阶段则隐含晚期贫民窟化的市民主义习性(它的逼仄空间塑造了小市民彼此窥视、拨弄事非、精于算计、毫厘必争的卑琐性格)。

再联系雅各布斯对城市的观察角度,她认为城市需要从空间尺度和注重社会交往两个方面保持多样性。从这个角度看,石库门里弄是符合标准的。但使得里弄空间人气充沛的原因,似乎有些迫不得已——人多拥挤和空间狭小。居民的活动空间不得不从居室延伸到弄堂,里弄空间“无可奈何”的成为了促进住户之间联系交往的纽带。这种空间联系的产生带有一定的自发性。另外,石库门里弄包含复杂的阶级特征,居民来自社会的各个阶层,市井文化在此兼收并蓄。各个阶层的居民在里弄空间中生活,互相影响、互相融合,甚至在里弄的社会空间中学会处理好复杂的人际关系,也是生存的必要手段。再者,里弄也与个人的社会地位相关联。住在同一个里弄内的居民生活水平普遍比较接近,贫富差距不会太大。个人的经济收入决定在什么样的里弄里生活,从而体现里弄的社会等级差异。里弄空间孕育众生百态,朱大可认为其是构筑上海平民意识形态的摇篮。里弄的生活即被雅各布斯称作的“街头舞台(Street theater)”生生不息的在上演,营造出人情味浓厚的生活空间。

2.2 工人新村的社会主义新经验

2.2.1 工人新村的产生与发展

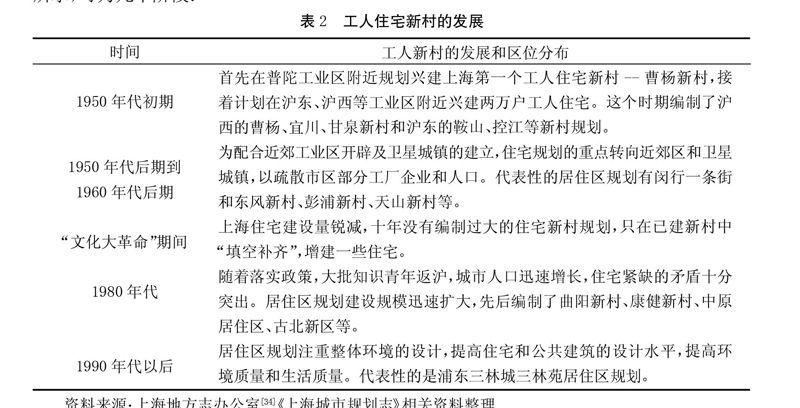

工人新村产生于特殊的社会背景。新中国成立之时百废待兴,上海当时集中了中国60%的产业工人和现代企业,而产业工人的居住环境却异常恶劣。根据为工人阶级服务的方针,解决产业工人的居住问题成为首要任务,因此着手建设工人住宅新村。当时的布局是结合市区工业分布和职工就近工作、就近生活的原则来安排的。工人新村的发展如下表(表2)所示,可为几个阶段:

2.2.2 工人新村的日常生活空间

从新村的空间布局来看,初期的规划理念是这样的:规划把为全村服务的商业文化、行政机构集中设置,其中设立各项公共建筑,包括合作社(商店)、邮局、银行和文化馆等,组成新村中心。在新村边缘分设菜场及合作社分销店.小学和幼儿园均匀分布于新村的独立地段,上学步行时间不超过10分钟。住宅与公共建筑分开布置,各自形成独立的街坊。而住宅的设计,居住面积约为每人5平方米左右,每户设一大间或一大一小间两种,厨房几户合用,以能容纳煤球炉及必要的空间,卫生设备每家有一个简单的抽水马桶。工人新村的初期布局模式很大程度上受前苏联规划的影响,以“成街成坊”的理念进行规划设计。

新村住宅的使用功能基本满足了工人的日常生活需求,与解放之前生存环境极差的棚户简屋相比是一个极大的改善。相关资料对当时居民入住新村情形的记载为:“样样都是新的,灶头间弄得好好的,什么都弄得好好的,墙都是白的,窗子是红的,楼底下是石板的,楼上就是地板的,楼梯都是地板的,那时候,来之前,想也想不到,做梦也想不到,睡觉都要笑醒”。率先建成的曹杨新村,更是成为社会主义国家人民样板生活向世界展示的象征。

2.2.3 工人新村的社会空间结构

“新村主义”由日本作家小路实笃所提倡,他倡导的“新村主义”即建设互助互爱、共同劳动的模范新村;强调的不是个人修行,是集体生活,是人与人之间的关系。工人新村的建设,使得“新村主义”从理论变成了现实。罗岗提到建设工人新村的出发点:一是从意识形态方面的考虑,即显示社会主义的优越性,工人阶级当家作主,改变殖民化城市面貌;二是从城市形态的变化,即由消费型城市转向生产型城市。工人新村的建立从两个方面都满足了社会主义对上海城市改造的诉求。同样,列斐伏尔的“空间生产(Production of Space)”理论中提到空间是社会的产物,其中包括“劳动力的再生产(工人阶级)”,“社会生产关系的再生产”。这些生产和再生产的社会关系间的二重或三重的互动在社会空间中都有特殊的表征(Specific representations)。新村的第一批入住者——大部分是工厂的劳动模范和先进生产者,工人阶级在经受了封建资本主义的重重压迫之后,终于翻身成为领导阶层,这有着极大的时代象征意义。

再者,列斐伏尔的理论中提到空间与国家的关系,即在这个空间中,国家政治权利主导一切。工人新村的建立与这个因素也是分不开的。本着“苏联的今天就是我们的明天”的理念,新中国开始了大规模的建设活动。将部分人安置在一个地方居住,并进行比较规范的管理是国家政治意识形态的空间化,“居委会就专门培训了一批有文化的读报员,将居民们分成各小组,组织大家学习、读报,每个礼拜两次。定时摇铃,大家一听到铃声,都带着扫帚出去,打扫卫生冲阴沟,学者张闳认为这种居住空间以及管理方式,对上海的整个市民阶层以及普通民众的文化性格产生了潜移默化的影响。与石库门里弄包容复杂的社会阶层相比较,工人新村在当时的居住主体显得尤为单一。朱大可用“新村叙事的单纯性与坚贞性”来概括工人新村的国家主义建筑风范。

3 讨论和结论

列斐伏尔相信“空间从来就不是空洞的,它往往蕴含着某种意义”,以及美国人文地理学家拉普普特(A.Rapopot)认为“我们造就房屋,房屋反过来造就我们自己”都是在强调空间赋有的内涵。张雪伟对石库门里弄和工人新村做了总结:“如果说石库门里弄住宅的变迁史即是上海市民生活形态的变迁史,也浓缩了上海作为殖民城市的经济和社会发展史;那么,解放后工人新村的产生和发展,则体现了国家用社会主义意识形态改造社会的努力,以及对平均主义思想的追求”。如果石库门里弄是自发性质的变迁,那工人新村的人为创造因素占据主导,两者都是特定时代的产物,他们的存在是历史的遗留影像。

抛开“石库门里弄VS工人新村”关于城市文化地标的争论,如今上海容纳百川的个性,已经将两者交集,更多的是对过去历史精神的跨越。反之城市中到处林立的高楼大厦,在数量上已颇具将二者超越之势。原有的石库门和工人新村的居住空间已不能满足现代人的需求——居住面积狭小、功能使用简陋。城市的现代性意味着无处不在的广告牌、新新消费理念以及日益高耸的钢筋混凝土结构建筑。在城市大刀阔斧的更新和改造中,石库门里弄和工人新村的地位都岌岌可危,他们其中的部分因岁月留痕以及年久失修,从建筑外观上被认为是“旧的、丑陋的”,影响着城市的现代美感。1998年R·库哈斯在总结新加坡的现代主义城市理想试验基地时指出,“几乎整个新加坡不超过30年的历史——它的城市用纯粹的形式反映了过去三个年代的生产意识,而且这种纯粹性不因其残留(的过去)而有丝毫的损伤——如果这里存在无序的话,那也是经许可的;即使存在丑,也是设计过的;即使有模糊,也是人们意愿中的”。富有小布尔乔亚趣味的石库门里弄或布尔什维克主义的工人新村在城市改造中肢解,在钢筋混凝土丛林中寻找场所感、认同感、安全感汇集的现代生活空间已成为一个不小的难题,更重要的是两种独特城市影像的物质形态会不会在上海的城市版图上消失殆尽。