生命周期条件下农业用水增值研究

王瑞波,姜文来

(1.中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081;2.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 北京 100081)

我国农业用水占社会总用水量的70%。农业用水短缺与浪费并存,水利用率和利用效率低下是农业用水面临的严峻挑战。目前,我国灌溉用水利用系数只有0.5 左右,与发达国家的0.7 ~0.9 相比,相差0.2 ~0.4。从用水效率来看,我国节水水平与国际相比较低。农业用水的利用率和利用效率成为制约我国农业发展的“瓶颈”,亟待解决。

生命周期(life cycle)的概念来自于生物学, 后来,经济学家和管理学家将其引入到企业和产品中来,创立了企业生命周期理论和产品生命周期理论。经过不断发展和完善,生命周期的概念已被广泛应用到政治、经济、环境、技术、社会等诸多领域,其基本含义可以通俗地理解为“从摇篮到坟墓”的整个生命周期各阶段的总和。农业用水作为一种特殊的水资源同样具有生命周期,划分农业用水生命周期阶段,探讨农业用水增值的理论和模型[1],研究生命周期条件下农业用水增值的模式和途径,对于有效提高农业用水的利用率和利用效率,解决目前我国面临的农业用水危机意义重大。

1 农业用水的生命周期阶段划分

农业用水生命周期包括开发阶段、利用阶段和废弃阶段。具体阶段的划分详见图1。

图1 农业用水生命周期的阶段划分

1.1 农业用水生命周期的开发阶段

农业用水生命周期的开发阶段是指从各种地表或地下水源抽取水资源,通过沟、渠、管道等向农业生产各环节进行水资源输送,以满足农业生产需要的过程。生命周期开发阶段的农业用水可以来自降雨,也可以来自雪水融化、江河湖泊以及地下水源等。多数情况下,用来自水源的淡水进行农业灌溉不需要进行处理。某些时候,抽取的水必须经过各种处理以达到某种水质的安全标准。

1.2 农业用水生命周期的利用阶段

农业用水生命周期的利用阶段是指农业生产的各个环节对水资源的消耗,具体包括农业产前阶段的农资生产与运输对水资源的消耗,产中阶段农业生产对水资源的消耗与利用,产后阶段农产品加工与销售对水资源的消耗与利用。产前阶段主要包括农业生产资料(化肥、农药等)原材料的开采、加工和运输,农资的生产、包装和运输等环节,这些环节都会消耗一定量的水资源;农业生产的产中阶段主要包括整地、施肥、病虫害防治、作物生长和收获等环节,其中对水资源的利用主要是在作物生长环节;农业生产的产后阶段主要包括农产品加工、包装、运输,农产品销售、消费,农业废弃物焚烧及填埋、再利用等环节,这些环节都会消耗一定的水资源。总体上,农业生产对水资源的消耗和利用主要集中在产中阶段,产中阶段消耗的水资源占农业生产用水的绝大部分。

1.3 农业用水生命周期的废弃阶段

农业用水生命周期的废弃阶段是指在农业生产过程中水资源的蒸发、渗漏以及通过地表或地下径流重新返回地球水循环系统,以及农业生产过程中的污水通过排放进入水体环境的过程。在废弃阶段,最需要关注的是农业生产导致的水污染问题。农业生产造成的水污染可能来自产前、产中和产后的各个环节。在农业生产的产前阶段,农业生产资料原材料的开采、加工以及农资产品本身的加工都会产生多种可能导致水污染的有害物质;在农业生产的产中阶段,由于大量使用化肥和农药,而这些化学物质经雨水冲刷会流入水环境之中,对水资源造成污染(即面源污染),目前世界范围内这种面源污染越来越严重,成为水体污染不可忽视的重要来源;在农业生产的产后阶段,农产品加工环节生产的污水,以及农业废弃物不合理处置都会对水体环境造成污染。

2 农业用水生命周期增值的理论及模型

2.1 农业用水生命周期增值概念内涵

农业用水生命周期增值可以解释为农业用水在开发、利用与废弃的生命周期过程中,农业生产以尽可能少地水资源消耗量,提高农业用水的利用率和利用效率,创造出尽可能多的有效价值和服务。

农业用水增值具有正效应和负效应的“两极效应”。农业用水增值的正效应是指在农业生产过程中,水资源的开发利用为人类所创造的利益和价值,它主要表现为农业生产用水所带来的经济价值,也包括其产生的社会价值和生态环境价值。农业用水增值的负效应是指在农业生产过程中,水资源的开发利用对人类社会造成的危害和利益损失,这种危害和损失的利用可能是经济方面的、社会方面的,也可能是生态环境方面的。

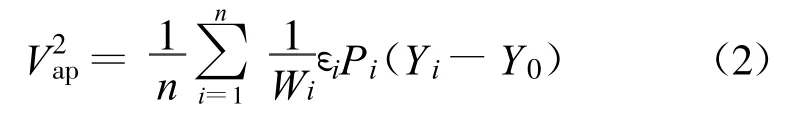

2.2 农业用水生命周期增值的正效应模型

农业用水生命周期增值的正效应包括农业用水产生的经济价值、社会文化价值和生态环境价值。不过,由于生产农业用水产品需要投入大量资金,因此,计算农业用水增值的正效应时应扣除这部分投入。农业用水生命周期增值的正效应可以由式(1)表示:

式中:Wi 为i 种农作物灌溉净用水量;n 为农作物种类数;εi为不同水文年不同作物灌溉增产效益分摊系数,它的数值可以通过统计数值求算;Pi为第i种作物的价格;Y i 为第i 种作物当年产量;Y 0 为第i种农作物灌溉前的产量。

农业用水增值产生的正效应进一步可以划分为农业用水生命周期开发阶段、利用阶段、废弃阶段的增值的正效应,在农业用水生命周期开发阶段,农业用水开发的经济价值体现为农业水利设施的投资与建设费用,以及开发利用水资源进行综合科学考察、调查评价和统一规划而投入社会资源和劳动;农业用水开发的社会文化价值体现为农业水利设施作为美学、文化和历史方面的价值;农业用水开发的生态环境价值体现为农业水利设施建设对生态环境改善、气候调节、水量季节变化调整等方面积极作用。在农业用水生命周期的利用环节,农业用水产生的经济价值主要是利用水资源创造的第一产业产值;此外,农业水利设施对于航运、旅游等水资源利用方面也具有重要的经济价值和社会文化价值。最后,在农业用水生命周期的废弃环节,农业用水的主要价值在于其对涵养水源、水循环等方面重要的生态环境作用。

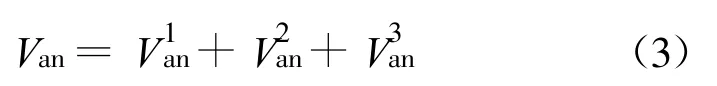

2.3 农业用水生命周期增值的负效应模型

农业用水生命周期增值的负效应包括农业用水造成的经济损失、社会文化损失和生态环境损失。从农业用水生命周期的不同阶段来看,农业用水生命周期增值的负效应可进一步划分为农业用水生命周期开发阶段、利用阶段、废弃阶段增值的负效应。因此,农业用水生命周期增值的负效应可由式(3)表示:

具体来说,在农业用水生命周期开发阶段,农业用水开发造成的经济损失主要表现为兴修农业水利设施产生的居民搬迁费用、水淹没区域的经济产值以及为治理相关环境问题而投入的治理费用等;农业用水开发造成的社会文化损失包括文物古迹的消失、地理环境的改变等;农业用水开发造成的生态环境损失包括农业水利设施建设对气候的不利影响、对环境的直接破坏或污染、河流淤积与污染物集中等。在农业用水生命周期利用阶段,农业用水造成的损失主要是过度开采地表和地下水源造成的河流干涸、地下水位严重下降、水土流失严重等生态环境损失,以及为治理这些生态环境问题而投入的治理费用。在农业用水生命周期废弃阶段,造成的主要损失是农业产前、产中和产后阶段对水体环境造成的污染,特别是由于化肥和农药的使用,以及畜牧养殖业废弃物等形成农业面源污染问题;此外,为治理这些污染所投入的高额治理费用是其经济损失的重要体现。

在农业用水生命周期过程中,最需要关注的增值负效应是农业用水污染对环境产生的负效应。农业用水污染产生的负效应可以由式(4)表示:

式中,Vapn为农业用水污染产生的负效应价值估算;∑Ji为治理农业用水污染所投入各种费用;∑Wi为农业用水污染所造成的直接经济损失;∑Li为农业用水污染引发的间接经济损失;Q 为农业用水污染总量。

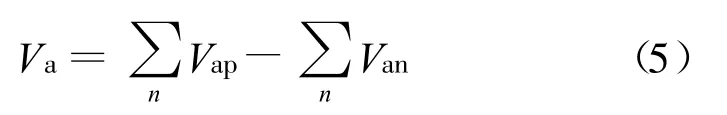

2.4 农业用水生命周期增值的耦合模型

农业用水生命周期增值是农业用水生命周期过程中增值的正效应和负效应相互叠加而形成的耦合增值。农业用水生命周期耦合增值可以用式(5)表示:

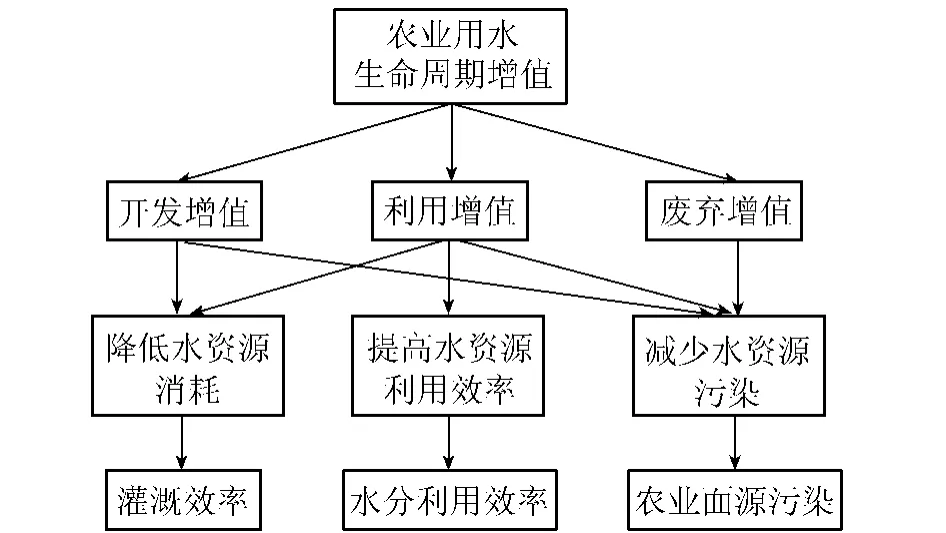

3 生命周期条件下农业用水增值的主要模式

按照来源不同,农业用水分为天然水与灌溉水两部分。天然水主要来源于降雨和土壤含水层;灌溉水是指通过渠道、扬水站等农田水利设施从江河湖泊等地表水源或地下水源中获取的水资源。在作物生长过程中,天然水与灌溉水共同发挥着重要作用,并可以相互替代。但从水资源的开发利用与管理的角度来看,农业用水生命周期增值的核心是灌溉水的高效利用。农业用水生命周期增值可以理解为农业生产要以尽可能少的水资源消耗量,创造出尽可能多有效价值和服务。而要实现这一目标,必须在开发、利用与废弃的农业用水生命周期过程中,采取一定的技术手段和措施,降低水资源消耗,提高水资源利用效率,减少水资源污染。因此,农业用水生命周期增值的模式可以划分为:农业用水的开发阶段增值模式、利用阶段增值模式和废弃阶段增值模式。图2 描述了农业用水生命周期增值的模式。

图2 农业用水生命周期的主要增值模式

农业用水开发阶段增值主要解决的是提高灌溉水的灌溉效率问题,农业用水利用阶段增值主要解决的是提高灌溉水的水分利用效率问题,农业用水废弃阶段增值主要解决的是减少农业面源污染的问题。以下分别讨论各阶段的增值模式。

a.农业用水开发阶段增值模式。在农业用水的开发阶段,水资源的消耗主要体现为在灌溉水从水源地到田间被作物吸收利用的过程中,由于渗漏、蒸发等造成的水量无益损耗。灌溉水的开发需要经过取水、输水、配水、灌水几个环节,每个环节都存在水量的无益损耗。因此,农业用水开发阶段增值的关键是提高农业用水的灌溉效率,灌溉效率通常是指灌入田间可被作物利用的水量与渠首引进的总水量的比值。

b.农业用水利用阶段增值模式。在农业用水的利用阶段,水资源消耗和利用主要体现为作物对水资源的消耗。此时,提高作物水分利用效率成为农业用水增值的关键。

c.农业用水废弃阶段增值模式。在农业用水的废弃阶段,水资源的消耗与利用已完成,但由于在利用阶段化肥、农药等使用以及农业废弃物的排放等原因,形成了对水资源的污染。此时,农业用水废弃阶段增值的核心是减少水资源污染,解决由于水质下降导致的水质性缺水。

4 生命周期条件下农业用水增值的途径

4.1 农业用水开发阶段增值的途径

农业用水开发阶段增值模式的主要目标:通过采取技术先进、经济合理的各种工程与非工程措施、途径和方法,减少灌溉水的无益损耗,提高农业灌溉水利用率和利用效率。其主要的技术途径有农业用水资源的合理开发技术、输配水节水工程技术和田间节水灌溉工程技术。

4.1.1 农业用水资源的合理开发技术

农业用水有多种来源,包括雨水、地表水、地下水、土壤水、微咸水和经过净化处理的废污水等。为保证农业生产的用水需求,采用必要的工程技术措施,对天然水资源进行有目的的干预、控制和改造,对于合理开发农业水资源十分重要[2]。

4.1.2 输配水节水工程技术

a.采取渠道防渗、管道输水技术,减少灌溉水的渗漏损失。为提高渠道防渗的效果,应不断优化渠道输水断面形式和改进渠道衬砌工艺。管道输水灌溉技术是以管道代替明渠进行灌溉的方法,它通过人工措施或自然压力给灌溉水加压,然后由低压管网将水输入田间进行灌溉。与土渠输水灌溉相比,管道输水灌溉技术减少了灌溉输水过程中的渗漏与蒸发损失[3]。

b.实行井灌与渠灌相结合。具体做法是以地下水为调蓄水库,对降水和灌溉水进行调蓄,在用水淡季利用渠系引水,在用水高峰期以地下水作为补充水源。这种井灌与渠灌相结合的方法可在空间上和时间上对水资源进行合理调节,很大程度上提高水资源的利用效率,同时也可通过提高水的重复利用率,有效控制地下水位,使降水更有效地转化为土壤水[4]。

4.1.3 田间节水灌溉工程技术

田间灌溉工程技术通过把引入田间的水,均匀地分配到指定的面积上,使水储存在土壤中转变成土壤水。田间灌溉技术全面灌溉与局部灌溉两大类,全面灌溉包括地面灌溉(分为畦灌、沟灌、淹灌和漫灌)和喷灌;局部灌溉包括滴灌、微喷灌、渗灌和膜上灌等。当前,取得新进展的主要是喷灌、微灌、田间灌溉自动化等先进灌溉技术[5]。

4.2 农业用水利用阶段增值的途径

农业用水开发阶段增值模式的主要目标是提高农业用水的水分利用效率,其主要的技术途径有以下几个方面。

4.2.1 减少无效蒸发

降低无效蒸发是提高农业水资源效率的重要技术途径,具体是减少土壤蒸发和作物奢侈蒸腾。这里只讨论减少土壤蒸发。土壤表面蒸发浪费水分惊人,特别是在干旱和半干旱地区更是如此。据估算,半干旱区蒸发量占降水量的55%~65%,相当于作物总耗水量的1/4 ~1/2,所以,减少土壤蒸发成为提高农业水资源效率的重要途径。为了减少土壤蒸发,目前比较成熟的技术是采用地膜覆盖和秸秆覆盖[6]。

4.2.2 节水高产施肥、培肥技术

“以肥调水”技术是农业用水增值的重要手段。研究表明,作物的产量与温度、光照、水分、肥料等因素有密切关系,在其他因素不变的条件下,作物的需水量与肥力相互耦合,呈现出规律性变化关系。通过调节土壤肥力可以获得较大的水分利用效率。由于在一些地区,特别是干旱或半干旱地区,水分是影响作物生长主导限制因子,因此,可以通过以肥调水,提高农业用水增值。各地区应该根据各地的实际情况,寻求以肥调水的最佳方案,在实践中大力提高农业用水增值[6]。

4.2.3 大力推进节水高产灌溉制度

节水灌溉制度是农业高效用水的基础,它针对农作物的生理特点,通过灌溉和农艺措施,调节土壤水分,对农作物的生长发育实施促、控结合,以获得最佳经济产量的灌溉方式[6]。

实践表明,各种农作物不同发育阶段对水分的需求有很大差异,并非全生长期都要求土壤湿润才能稳产高产。一般而言,在作物营养生长盛期和受粉、受精期需水量较多,而在苗期和营养生长结束,生殖生长开始阶段,可以适度水分亏损而不减产[7]。

4.2.4 积极发展研究农业节水高新技术

节水农业的发展和效益的提高最终依靠科学进步来实现,特别是高新技术,它代表了节水农业发展方向,是中国农业能够在21 世纪跨入世界前列的重要支撑力之一。喷灌、滴灌技术是灌溉新技术的重要组成部分,它是一种先进的灌溉技术,在一些发达国家普遍使用,我国一些经济较发达的地区也在采用,节水增产显著,而且高产及获得额外的效益,提高了农业水资源效率[8]。

4.3 农业用水废弃阶段增值的途径

农业用水废弃增值的主要目标是减少农业面源污染,改善水资源质量,其主要的技术途径可概括为源头控制与末端治理两种方法,前者的核心措施是研究和发展环境友好型、资源节约型的先进农业生产技术;后者的核心措施是开展农业废弃物资源化利用和无害化处理,建设农区植物缓冲带和生态湿地,削减废弃物排放,控制农业污染源进入受纳水体。

4.3.1 源头控制方法

源头控制方法,依靠农业科技,研究和发展环境友好型、资源节约型的先进农业生产技术,通过鼓励农民自愿或通过政府奖惩措施,推动农民采用新的替代技术以替代原有的技术,如优化施肥技术,高效、低毒、低残留农药的生产与喷施技术,病虫害综合防治技术,水土保持技术,清洁生产技术等。此外,在重要的水源保护区和流域,制定和执行限定性农业生产技术标准,减少农田、畜禽养殖业和农村地区氮、磷径流和淋溶等排放[9]。

4.3.2 末端治理方法

a.湿地污水处理技术。湿地系统一般分为天然湿地和人工湿地两种,目前应用较为广泛的是人工湿地。该技术是指在特定的填料上种植特定的湿地植物,建立起人工湿地生态系统[8]。人工湿地对总氮(TN)、总磷(TP)、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、重金属等有较高的去除率,正常情况下面源主要污染物去除率分别为:TN 60%,TP 50%,TDN 40%,TDP 20%,TSS 70%和COD 20%[9]。同时,污水净化过程中实现一定程度的资源化,可使下游水质好转,提供鱼类、野生动植物的栖息地和繁殖地,减缓水土流失等[10-11]。

b.植被缓冲带技术。缓冲带是指利用永久性植被拦截污染物或有害物质的条带状、受保护的土地。用于农业面源污染控制的缓冲带,指建立在河湖、溪流沿岸的各类植被带,包括林地、草地等。植被缓冲带能防止大气降尘、田间泥沙、畜禽粪便、土壤养分肥料等进入河道引起水体富营养化和水质恶化。

c.农业废弃物资源化利用和无害化处理技术。采取多种先进的工艺与技术,提高对农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业废弃物的无害化处理和资源化利用水平,变废为宝。采用先进的技术提高农业资源利用效率,是防治农业面源污染的重要措施之一。这些技术包括堆肥化、沼气利用、光合细菌以及复合微生物发酵剂处理等。

5 结 语

农业用水具有“开发-利用-废弃”的生命周期,各个阶段既相互独立,又相互联系。因此,生命周期条件下农业用水增值,既要考虑各个阶段的增值,又要考虑其耦合增值。以生命周期条件下农业用水增值理论为指导,探讨农业用水增值的模式和途径对于提高农业用水的利用率和利用效率,优化农业用水资源配置,加强农业用水管理,解决农业用水问题具有重要的理论和实践指导意义。

[1] 王瑞波.生命周期条件下水资源增值研究[D] .北京:中国农业科学院,2011.

[2] 李英能.关于我国节水农业技术研究的探讨[J] .灌溉排水学报,2003(2):11-14.

[3] 阎玮, 江建华, 缪海洋.低压管道输水与田间优化灌溉技术[J] .节水灌溉,2005(4):43-46.

[4] 吴玉芹, 李远华, 刘丽艳.提高灌溉水利用率的途径研究[J] .中国水利,2001(11):71-72.

[5] 周春生, 史海滨.节水灌溉技术研究综述[J] .内蒙古农业大学学报,2009(12):316-317.

[6] 贾大林, 姜文来.试论提高农业用水效率[J] .节水灌溉,2000(5):19-21.

[7] 丁加丽,彭世彰, 徐俊增,等.控制灌溉条件下水稻蒸发蒸腾量及作物系数试验研究[J] .河海大学学报:自然科学版,2006,34(3):239-242.

[8] 姜文来, 贾大林.农业水资源增殖研究[J] .中国农业资源与区划,2001(6):37-40.

[9] 唐浩.农业面源污染控制最佳管理措施体系研究[J] .人民长江,2010,41(17):54-57.

[10] 刘蕾, 姜灵彦, 牛俊玲.农业面源污染及环境生物防治技术研究[J] .安徽农业科学,2009,37(20):9608-9610.

[11] 曹昀, 王国祥, 黄齐.人工湿地改善长江水体透明度的示范研究[J] .人民长江,2009,40(20):85-87.