当代科技价值体系的反思性特征

米丹

(华东理工大学马克思主义学院,上海 200237)

当代科技价值体系的反思性特征

米丹

(华东理工大学马克思主义学院,上海 200237)

当代科技风险的性质和表现形态打破了科技价值体系的传统运作逻辑,传统工业化科技价值体系的基础和合理性不断受到挑战和质疑。在当代科技价值体系内部,一种新的运行逻辑正在建立,其动力来源于世界风险社会中科技价值体系的反思性新特征,首先表现在科技价值体系的自我对抗中。科技价值系统的自反性、科技价值观念的自我冲击、科技价值创造中的质疑与挑战以及科技价值实现中的矛盾体现构成了这种自我对抗的主要内容。

科技价值体系;反思性;风险社会

1 科技价值系统的自反性

1.1 科学知识的内在矛盾

科学知识的不确定性早就包含在马克思主义的辩证法之中。“只要自然科学思维着,它的发展形式就是假说。”[1]“我们的知识向客观的绝对真理接近的界限受到历史条件的制约,但是这个真理的存在是无条件的,我们向它的接近也是无条件的。”[2]但科学知识的这种相对性长期以来都被人们忽视了。而在风险社会面前,知识的内在不确定性暴露无遗。“科学无论在外部还是在内部都不能再享受理性的护佑。它们变得独立于真理并且缺乏真理。”[3]弗兰克·富里迪(Frank Furedi)形象地揭示了知识在风险社会中的尴尬境遇:“当代西方社会与知识的关系是一种非恨即爱的关系,一方面,人们追求它,赞美它,……然而,同时,社会对求知感到不安,常常不信任那些声称‘知道’的人。”[4]自然科学的这种不确定性不断影响着自然观和科学观的发展。

启蒙运动以来的很长时期,科学知识是以“纯知识”(Pure Knowledge)的形态出现的,这种认识得到了古典归纳主义、逻辑实证主义的支持和拥护,并在20世纪为埃米尔·迪尔凯姆 (Emile Durkheim)、卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)等大师所推崇和加强。直到20世纪中后期,卡尔·波普尔(Karl Popper)的否证式科学发展观打破了实证主义传统,指出科学理论的猜测性或假说性。“任何科学理论都不能被看做是确定的确立的或证实的”,“科学理论都是可否证的”[5]。“消除错误导致我们的知识即客观意义上的知识的客观发展,导致客观逼真性的增长,它使得逼近(绝对的)真理成为可能。”[6]之后,逐渐形成了以汉森 (N·R·Hanson)、托马斯·库恩 (Thomas S. Kuhn)和费耶阿本德(Paul Feyerabend)等为代表的历史主义学派。科学成为一种发展知识的方法论框架或理论范式,并受着历史条件的制约。20世纪七八十年代,涌现出了一股对科学知识进行社会学研究和解释的思潮。默顿的科学社会学阐明了科技活动不仅受到外部社会诸因素的强烈影响,而且在内部也是社会化的存在。“爱丁堡学派”(Edinburgh School)则将科学知识完全纳入了社会的范围。巴恩斯(B.Barnes)认为科学知识的生产过程中渗透着利益因素;著名物理学家皮克林(A.Pickering)归纳出实验与理论二者之间的共生关系从而有力地支持了知识本性的社会学解释。随着科学哲学的发展,拉卡托斯(I.Lakatos)、劳丹(Larry Laudan)、夏佩尔(Dudley shapere)等致力于将各派对立的观点合理地统一起来,旨在向更全面和合理的方向发展。

1.2 科学内在价值与技术自然价值的交叉与冲突

科学的内在价值和技术的自然价值的价值标准是不同的。前者主要求真,追求真理性;后者主要求善,追求效用性。而“现代科技的社会风险的日益扩大首先根源于科学与技术的一体化——科学的技术化;技术的科学化;相对应领域的科学与技术的衔接;科学与技术衔接后相互渗透、相互包含以至融合成连续整体”。[7]这种风险的内在机制则表现为科学与技术内在价值标准的交叉与冲突,由各司其职转向互相逾矩。

首先,科学的技术化使科学内在价值的价值标准功利化。

科学技术化在这里主要指科学理论向技术实践的转化[8]或指技术导向的科学[9]。实际上功利性确是包含于科学价值之中的。依据马克思主义的观点,科学并不是脱离了现实的抽象实体,而是紧密地与实践联系在一起。“科学这种既是观念的财富又是实际的财富的发展,只不过是人的生产力的发展即财富的发展所表现的一个方面,一种形式”[10],但是这种功利性属于科学社会属性的范围,是其社会价值的体现,而就内在价值而言,科学则是非功利的。

然而,在科学的技术化过程中,却出现了科学内在价值的功利化倾向,效用性、经济性代替了真理性成为某些科学家从事科学活动的准则和导向。科学理论向技术的物化过程,将抛弃科学的求真理求客观,而代之以求实用求功效;将抛弃科学的追求真理的一元标准,变为寻求技术实现的多元标准;将抛弃科学的认知目的,转化为实践目的[11]。

其次,技术科学化导致科学方法向技术领域的风险移植。

在科学内在价值中,实事求是的科学方法实则建立在批判和怀疑精神之上,科学在不断地被否证、修正的过程中发展,是一个不断试错的过程。因为科学对社会的结果往往通过技术的中介进行,而技术的发展在科学化之前主要是基于经验的长期积累。这种长期的积累过程本身就是一种不断地验证、改进过程,因此也是一种避免技术不良后果的现实方法。但是当技术获得了科学的特征之后,它产生风险的机制和水平就发生了根本的变化。首先,技术研究与复杂实践分离开来而转移至被抽离化的实验室中。另外,技术直接依据科学理论产生,省却了现实的经验积累过程。错误的检验直接搬到了社会中,技术扩散一旦发生问题社会便首当其冲。

1.3 科技固有价值和科技社会价值的交叉与冲突

(1)科学的内在价值和社会价值的易位冲突

在(古典)工业社会,科学主要被看做追求真理的活动,科学的内在价值占据主导地位。随着科学社会化的日益增强,科学的社会价值日益凸显,并成为引导科学发展的主要因素。

科学的内在价值排除功利,各个学科没有轻重、主次之分;而科学的社会价值则更多体现功利性的一面,它要求科学为社会服务并带来切实的利益。在科学社会价值占主导的当代,科学追求真理和追求功利便产生了冲突。而现实中社会价值的导向往往是以经济利益为核心,科技政策和科研经费往往偏向于对经济有直接或间接促进作用的科学研究,学科间的不平等地位由此产生。这使得一些科学家在得不到资金支持的情况下不得不放弃真理转而追求功利,更有甚者,为了金钱和名利,不顾真理性标准,弄虚作假。学术界的欺骗行为与社会过分强调科学的社会价值尤其是经济价值不无相关。

(2)技术内在价值向社会价值的机械移植

技术内在价值标准和社会价值标准是根本不同的,内在价值主要体现效用性,而技术的社会价值则以社会的需要或社会全面进步为标准,是一个包括经济、政治、文化、生态等各种需求的相互协调的统一体,而不是某一个领域的特殊利益和需要。但是,长期以来,技术的社会价值标准机械地模仿了技术的内在价值标准,主要体现为经济效用性。当前,科技体制社会化过程中,国家关于科技风险等问题的政策和措施往往力度不够,也缺乏统一的标准。近几年的世界气候大会便可见一斑,其更多地只表现出某种象征意义。这种现象从根本上来说,就是将技术内在价值标准机械地应用于技术的社会价值标准。

现代技术与社会已融为一体,技术社会化和社会技术化的不断增强;现代技术所潜藏的风险也日益全球化。这就要求技术的社会价值不仅要体现效用和功利,更要兼顾整体利益。

2 科技价值观念的自我冲击

2.1 现代科技理性批判思潮

随着风险社会的到来,对科技的批判也以前所未有的规模演变为世界的焦点。

唯意志论者认为,理性是不确定的和靠不住的,只能认识表象而不能达到人及世界的本质意义。唯意志论者通过贬低理性进而否定科学,强调意志在解释现象世界中的核心作用。叔本华(Arthur Schopenhauer)认为,现象世界的一切都只是“我”的表象,而世界“实际存在的支柱”则是“我”的意志 。尼采(Friedrieh Nietzsche)则明确地将理性和科学当做权力意志的工具和产物,断言科学和理性扼杀了生命意志并使生命“机械化”和“非人格化”。“所有诠释方式中最不重要的。……机械世界也必然是一个无意义的世界!”[12]

新世纪哲学的创造人胡塞尔 (E.Edmund Husserl)及其现象学揭示了自然科学通过对生活世界的抽离化而背弃了真正的理性精神。胡塞尔批判实证主义科学 “将所有那些人们归之于或严或宽的形而上学概念的问题,其中包括所有那些被含糊地称作是‘最高的和终极的问题’统统丢弃了”。[13]“对形而上学可能性怀疑,关于作为新人指导者的普遍哲学的信仰的崩溃,恰好表明对‘理性’的信仰的崩溃,”[13]这种“理性”是传统意义上的“最终赋予一切被认为的存在物,一切事物、价值、目的的以意义的东西”。[12]胡塞尔揭示了科学的局限性,致力于寻求永恒价值和绝对真理、实践理性和纯粹理性的统一。

法兰克福学派则对工业化过程中的科技异化展开了批判。卢卡奇(Ceorg Lukacs)首先将科技理性与阶级问题联系起来,马尔库塞(Herbert Marcuse)则认为现代科技已经异化为意识形态。“今天,统治不仅通过技术而且作为技术而使自身永久化并不断扩大,技术为不断扩大的同化所有文化领域的政治权力提供了很大的合法性。”[14]另外,马尔库塞还批评作为现代科学思维基础的形式逻辑、当代数理逻辑和符号逻辑将社会经验以及事物的本质和规范排除在外。“在形式逻辑的统治下,关于本质和现象相冲突的概念,如果不是无意义的,也是可以牺牲掉的;物质的内容被中性化……终极原因脱离了逻辑的秩序。”[14]马尔库塞认为,科学原本蕴含的真善美的观念被剥夺了,只剩下工具和奴役。

20世纪中后期还出现了一股强大的后现代主义思潮。他们认为科技理性只是常规科学家和技术官僚们的思维定式,把它作为普遍的价值标准是新的信仰主义和教条主义。美国学者霍兰德指出:“现代科学进步本打算解放自身,结果却危险地失去了它的地球之根,人类社区之根,以及它的传统之根。……正是毫无限制的现代技术的驱动力把军事活动推到了一个新的令人胆战心惊的境地。从逻辑上讲,危机归根到底不是来自于军事而是来自于新的现代技术的无方向性的文化环境。”[15]英国物理学家大卫·伯姆(David Bohm)曾写道:“在20世纪,现代思想的基石被彻底动摇了,即便它在技术上取得了最伟大的胜利。事物正在茁壮成长,其根基却被瓦解了。瓦解的标志是,人们普遍认为生命的普遍意义作为一个整体已经不复存在了”。[16]建设性后现代主义认为应该消除科技理性和伦理价值的分裂,主张科学的返魅。“现代科学将世界描绘成一架机器,使现代意识背离了目的、责任和整体;后现代科学的任务是,让我们保持现代分析工具的锐利,使其发挥适当的作用,并将使我们回到那个花园中,小心而谨慎地工作。 ”[17]

对于(古典)工业社会时期“科学至上”的神话,这些批判有着重要的意义,它们揭示了蕴含在科技价值中的辩证法。在当代科技风险的新形式之下,认识到这一点是至关重要的。

2.2 科技政策社会化和全球化所隐含的矛盾

(1)科技政策的社会化和全球化带来科技社会价值的片面发展

科技政策的社会化体现的主要是国家利益和社会发展目标,在实际运行中,往往以经济为导向。科技政策片面发展在风险全球化的背景下 “产生了新的国际不平等,首先是第三世界和工业化国家的不平等;其次是工业化国家间的不平等。它逐渐破坏了国家司法的秩序”。[3]“危险的工业已经转移到低工资的第三世界国家。这不是巧合。在极端的贫困和极端的风险之间存在系统的‘吸引’。”[3]这种状况使得发展中国家在制定科技政策时矛盾重重,但环境往往向经济妥协。正如贝克分析,在可见的因饥饿而死亡的威胁和不可见的因有毒化学物质而死亡的威胁之间的争论中,那些基于物质贫困提出的论据是胜利者。“资方可以制定严格的安全条例,知道它们无法实行,却硬说条例得到遵守。通过这种方式,资方使自己保持清白,廉价地和问心无愧地把事故和死亡的责任推卸给人们对危险在文化上的无知。当灾难真的发生,贫困国家的司法混乱和利益纷争提供了很好的机会制定出一种抹杀和混淆的政策,通过有选择地界定问题以限制灾难性的后果。”[3]

事实上,在经济科技全球化的背景下,科技风险也将世界置于同一水平之下,发达国家的环境特权终将不复存在。

(2)科技政策的社会化和全球化带来了新的矛盾和风险因素

首先,很多情况下,科技政策中对“科技负效应”问题的处理更多地表现出一种文化的或象征的意义。禁止克隆人的法令在大规模追逐人体器官克隆的试验背景下变成了软约束[18];而自《联合国气候变化框架公约》以来,全球环境问题依然严峻。据联合早报网(2011.01.15)报道全球历来最热10个年份中的9年,均发生在21世纪的头十年。而全球气候大会却举步维艰。这些现象是科技政策社会化与全球化之间矛盾的显现,也是科技社会价值的矛盾显现。在震惊世界的2011年日本大地震引发的海啸核灾难之后,世界各国开始重新评估核安全,但是,标准仍然局限于科技理性的范围,核利益主导仍然是核政策的核心。

其次,科技政策的社会化和全球化加剧了科技的社会化和全球化,从而带来了新的风险因素。当代科学技术已发展为一种重要的战略资源,经济的全球化开拓了新的科技政策的全球化,继而加速了科技的全球化。各个国家都在制订科技政策和建立相应的国家机构,科研组织也趋向于变得完全置于国家的直接或间接的控制之下。科技与社会一体化的加剧使现代科技的社会风险愈来愈突出。科技全球化使得大科学系统变得更加复杂化和精细化,对其把握和控制也就愈困难。虽然美国和原苏联在冷战期间的核竞赛早已结束,但随之而来的却是整个世界核竞赛的来临,围绕核问题的冲突成为当代世界战争的重要诱发因素。

3 科技价值创造中的质疑与挑战

一方面,当代科技风险对知识及因果链条的确定性提出了极大地挑战,即使是专家有时面对风险也会不知所措。当代科技风险的高度不确定性打破了严格的因果链条,而风险则往往由于原因不明而被弱化甚至否认。这未必出于专家的个人意愿,或可以称之为一种“被迫的或不得已的不负责任”。因果链条的断裂导致的原因不明为政治经济等社会因素的参与提供了空隙,由此,风险的评估不可避免地带有了政治经济的目的。

另外,科技活动中利益影响因素的渗透可能使科学成为风险的生产者。科劳恩(W.Krohn)曾指出,17世纪以来的科学有一个基本假定,即科学理论陈述和结论的正确或错误,以及实验室中实践的成功或失败,都是独立于社会道德规范之外的。迄今为止,科学行为脱离由错误或失败而造成的社会性后果,仍被看做是科学的一项基本权利。但是,他认为,这一假定只适合于如下两种理想状态:第一,实验室“控制”状态下的操作必须对实验室之外的现实社会毫无影响。第二,科学话语“控制”状态下的理论主张必须对科学之外的日常话语毫无影响。或者说,理论主张的合法性仅靠科学内部的认可条件获得可靠性,而不会进入社会的交流系统加以传播。科劳恩认为,实际上科学行为很难满足上述两个条件,实验活动往往像其他任何活动一样不可避免地受各种社会因素的影响和制约,同时它也会对社会的政治和文化传统产生影响[19]。尤其是在当代,各种高新技术与社会关系复杂性的增长与人们认识这种复杂性能力的有限性形成鲜明的对比,不能完全理解各种因素在技术过程中的相互依赖性,从而使社会性风险迅速提高。

4 科技价值实现中的矛盾体现

4.1 科技风险评估中的不确定性

首先,现代科技风险评估中的经验数据严重缺乏。现代科技风险“低概率、高危害”的特征,很多情况下为科学家提供的样本数量是非常少的。在大科学的时代,可能一个项目只有少数几个大实验室具备科研的能力,从而使实验本身的重复性和科学的主体性下降。另外,当代科技风险具有贝克所说的“不可计算”性特征。当今一些灾难性的事件比如核灾难,并不像汽车事故那样频繁发生。只有在日本海啸核灾难实际发生之后,新的评估指标才会出现。而有些科技风险,比如基因风险,是一种长期积累效应,短期内也无法提供有效的经验数据。

最后,没有充分考虑到系统的相互作用。风险评估的方法倾向于是分析性的,即往往把系统分解为构成的要素,再计算每一个要素的风险概率。但实际情况却是,在科技和经济全球化的今天,技术风险是系统相关的,技术风险的“蝴蝶效应”加剧了风险评估的不确定性。另外,专家们只能较好地掌控属于自己领域的知识,但现实世界不可能只分配给专家属于自己领域的问题,而不与其他领域发生关联。“专家的人性缺点在于,他们在某一个领域的成功会导致他们设想(有时候实在不了解的情况下)自己的结论在其他领域中也同样成立。”[20]

4.2 科技风险治理中的责任缺失

在风险社会中,科技风险治理表现出一种贝克称之为“有组织的不负责任”的状态,即在现代制度下无法为科技风险所带来的损害找到明确的责任人。它也有效地解释了“现代社会制度怎样和为什么必须不可避免地承认灾难的真实存在,同时又否认其存在,掩藏其起源并排除补偿或控制。换一种方式说,风险社会的特征是愈来愈多的环境的法律和法规的扩张。然而同时,没有一个人或一个机构似乎明确地为任何事负责”。[21]

贝克将这一现象的形成归因于当代科技风险或制度风险的“人为不确定性”特征与风险社会的“定义关系”之间无法协调的矛盾。“在风险社会,我们必须把定义关系看得类似于卡尔·马克思的生产关系。风险社会的定义关系包括在特定的文化环境中构成风险识别和评估的特定规则、制度和能力。它们是风险政治运行于其中的法律的、认识论的和文化的权力模子。”[21]贝克将这种定义关系用以下四个问题来加以说明:

第一,谁将定义和决定产品的无危害性、危险、风险?责任由谁决定——由制造了风险的人,由从中受益的人,由它们潜在地影响的人还是由公共机构决定?第二,包括关于原因、范围、行动者等等的哪种知识或无知?证明和“证据“必须呈送于谁?第三,在一个关于环境风险的知识必定遭到抗辩和充满盖然主义(Probabilism)的世界里,什么才是充分的证据?第四,谁将决定对受害者的赔偿?对未来损害的限制进行控制和管理的适当方式是什么[21]?

有组织的不负责任的状态使当代科技风险治理陷入了困境:难以准确界定风险的最终危害结果;难以明确界定风险所带来的后果的责任承担者;难以找到关于风险的充分的证据;难以形成明确的赔偿机制;难以决定对未来损害进行控制和管理的适当方式;难以承担起事前预防和事后解决的责任等。因此,对现代科技风险的管理与治理超出了单纯的科学、专家、政治的管辖范围,而逐渐变得需要社会各个领域的合作与交流。

5 反思性与后科技管理时代

科技价值体系的反思性特征是“怀疑论”的自我运用,这种反思性不会将科学技术消融或击溃,恰恰相反,正是当代科技可持续发展的动力所在,是科技价值体系走向自我成熟与完善的标志。反思性正在促使建立起一种科技价值体系新的运行逻辑,也开启了后科技管理时代的大门。

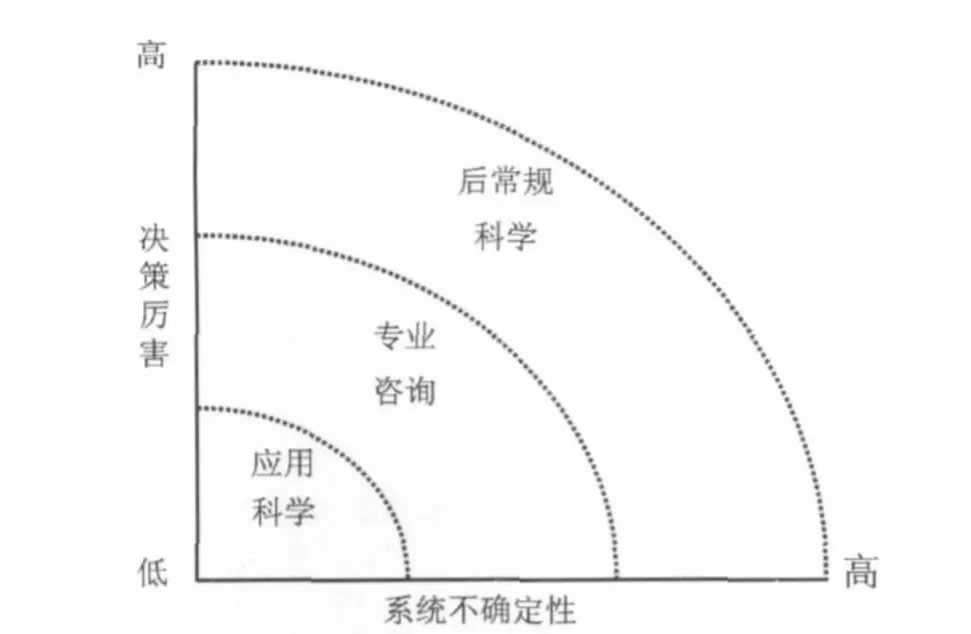

在传统科技管理和风险评估中,科学技术的认识论和方法论几乎占据了绝对权威的地位。依据库恩的范式理论,科技实践局限在一个封闭的共同体中并一直遵循以下原则:解谜工作的方式在那个共同体看来是成功的和进步的;持不同意见者被忽略了,或作为门外汉被令人讨厌地打发走了。因此,即便我们从外部来看一些科学或技术的解谜体系是有根本缺陷的或近乎空洞的,但共同体依然有着充足的信念并保持意见的一致[22]。但是,随着科技价值体系反思性特征的逐步显现,这种封闭的以范式为基础的常规实践突然发现自己处于一种极其尴尬的境地:新的科技风险问题不断被制造出来,而传统的规范及方法对此则表现出无知的状态。这时,科技实践就进入了后常规科学的实践领域(见图1)。由常规科学向后常规科学模式的转化根本上源自于科技价值系统中主导价值的转移(见图2)。

图1 三种评估方式及其应用领域

图2 三种评估方式与主导性科技价值转化

在三种风险评估方式中,应用科学和专业咨询都属于传统的风险评估,处理不确定性和决策厉害程度均不是很高的领域。应用科学的研究主体为科研专家,主要任务是技术系统内的解谜工作,风险主要来源于科技系统内部的不确定性,以科技固有价值标准为主导,主要表现为系统内部科技方法和理论的真理性和效用性,而较少涉及科技系统之外的利益问题。专业咨询的评估方式更注重可行性,开始渗透主体的利益和价值因素。专家们往往被要求对决策或行动的后果承担某种道德责任。在这种情况下,不确定性可能源于科技系统内部,但解决途径却往往不能单单靠系统内部的方法论,而必须在某种程度上将部分社会因素纳入其中。在传统风险评估中,科学家和技术专家的责任和地位是决定性的,具有垄断的权威性。

而到了后常规科学时期,评估所面临的是极高的决策厉害性和不确定性的风险领域,主要对象是诸如核风险、基因风险等当代科技风险。社会化和全球化是当代科技风险的重要特征,不确定性影响到生态、经济、政治、军事、文化等社会各个领域。因此,当代科技风险中占主导地位的是科技的社会价值。由于科技社会价值的复杂性和多层次性,使得当代科技风险管理超出了任何一门单独的学科和专业,超出了科学家和技术专家的垄断权威性范围。

相对于传统风险评估,后科技时代政府的作用将愈加重要,并在风险管理中承担重要责任。尤其当潜在科技风险被模糊评估且无定论时,政府必须将多元、公众、开放、民主纳入视野。同时,当代科技风险后果的严重性和长期性使得短期利益行为变得不可行,政府必须着眼于未来并制定合理的政策。后科技时代风险管理和评估的困境来源于当代科技风险与风险社会“定义关系”之间的矛盾。如果说生产关系是以财富分配为主的社会的主导关系,那么定义关系则是风险社会中风险分配的主导关系;如果说生产关系表明了人们在物质资料生产过程中所结成的社会关系,那么定义关系则表明了在风险制造和治理的过程中人们之间所形成的权利和义务的关系;如果说生产关系体现了国家生产和分配物质资料的制度形式和权力关系,那么定义关系则体现了风险生产和赔偿的制度形式和权力关系。因此,后科技管理时代,能否处理好风险社会的“定义关系”将成为政府作用的关键所在。

随着公众科学素质的提高,其在公共政策中的参与程度也正在逐渐增强,这为后科技管理提供了良好的条件。政府必须高度重视包括科技风险在内的社会风险防范和危机管理,并通过制度创新和政府再造,建立起完善的预警机制、高效的应对机制、完备的法律机制、开放的沟通协调机制、制度化的组织机制、政府间合作机制和国家间合作机制以及强大的社会支持系统[23]。

当代科技风险促使了科技价值体系的反思性转变,而就在这种“反思性”中,科学技术得以重新审视自身。这样一种历史性的“重新审视”恰是后工业时代科学技术内在动力的获取过程,蕴藏并开拓着后常规科技实践可持续之路的希望与机会。

[1][德]恩格斯.自然辩证法[A].马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第3卷[C].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编.北京:人民出版社,1972.561.

[2]列宁.唯物主义与经验批判主义[M].曹葆华,译.北京:人民出版社,1957.128.

[3][德]乌尔里希·贝克著,何博强译.风险社会[M].南京:译林出版社,2004.26,21,45,47,205.

[4][英]弗兰克·富里迪.知识分子都到哪里去了[M].南京:江苏人民出版社,2005.47.

[5][英]布赖恩·玛吉.波普尔的哲学观与政治观——与K.波普尔的对话[J].哲学译丛,1980,(6):54.

[6][英]波普尔.客观知识[M].上海:上海译文出版社,1987.135.

[7]赵万里.科学技术与社会风险[J].科学技术与辩证法,1998,(3).

[8]周春彦.关于科学技术化的“化”的哲学思考[J].自然辩证法研究,2001,17(3):27.

[9]段伟文.对技术化科学的哲学思考[J].哲学研究,2007,(3),76.

[10][德]马克思,[德]恩格斯,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯全集(第四十六卷下)[M].北京:人民出版社,1980.34-35.

[11]周春彦.关于科学技术化的“化”的哲学思考[J].自然辩证法研究,2001,17(3):28.

[12][德]尼采著,余鸿荣译.快乐的科学[M].北京:中国和平出版社,1986.285.

[13][德]胡塞尔.欧洲科学的危机与超越论的现象学[M].上海:商务印书馆,2001.16,23.

[14][美]马尔库塞.单向度的人[M].重庆:重庆出版社,1988,2.135.

[15][美]乔·霍兰德.后现代精神和社会观[A].[美]大卫·格里芬.后现代精神[C].北京:中央编译出版社,1998.64-65.

[16][英]大卫·伯姆.后现代科学和后现代世界[A].[美]大卫·格里芬.后现代精神[C].北京:中央编译出版社,1998.82.

[17][美]弗雷德里克·弗雷.宗教世界的形成与后现代科学[A].[美]大卫·格里芬.后现代精神[C].北京:中央编译出版社, 1998.132-135.

[18]杨力行,刘郦,刘文辉.科技社会化与社会科技化[M].武汉:崇文书局,2006.43-44.

[19]Wolfgang Krohn.Sociey as alaboratory:the socialrisks of experiMental research[J].Science and Public Policy,1994,21(3):174.

[20][英]哈里·奥特韦.公众的智慧,专家的误差:风险的语境理论[A].[英]谢尔顿·克里姆斯基,[英]多米尼克·戈尔丁编著.徐元玲,孟毓焕等译.风险的社会理论学说[C].北京:北京出版社,2005.247.

[21][德]乌尔里希·贝克著,吴英姿,孙淑敏译.世界风险社会[M].南京:南京大学出版社,2004,72,149,191,192.

[22]西尔维奥·O.冯拖维克兹和杰罗姆·R.拉弗兹.三类风险评估及后常规科学的诞生[A].[英]谢尔顿·克里姆斯基,[英]多米尼克·戈尔丁编著.徐元玲,孟毓焕等译.风险的社会理论学说[C].北京:北京出版社,2005.285,302-303.

[23]徐瑞萍.科技时代的社会风险与政府管理——贝克的风险社会理论及其对政府危机管理的启示[J].北京:自然辩证法通讯,2006,(4):71.

Reflexivity of the Contemporary Value System of Science and Technology

Mi Dan

(College of Marxism,East China University of Science and Technology,Shanghai 200237,China)

The properties of contemporary S&T risks break the traditional logic of the value system of science and technology(VSST).The base and rationality of the VSST in the traditional industrialized society are constantly challenged and questioned.A new kind of operation logic is forming.Its power comes from the new characteristic“reflexivity”of the VSST in risk society.The“reflexivity”firstly embodies the self-confrontation of the VSST—the negative value born in the development process of the VSST’s every elements resists conversely its own basis which includes self-confrotation change of the system composed of science and technology’s values;self-assault of the science and technology values;suspicions and challenges in the creation of value of science and technology(VST)and contradiction in the realizing process of the VST.

Value system of science and technology;Reflexivity;Risk society

2011-06-18

米丹(1979-),女,河北正定人,科技哲学专业博士,讲师;研究方向:科技与社会。

F062.3

A

(责任编辑 刘传忠)