青海省海西州区域用地集约利用评价研究

薛春璐,郑新奇,周 伟,袁 涛

(中国地质大学 土地科学技术学院,北京100083)

我国经济快速增长在很大程度上是靠大量消耗资源实现的,资源约束矛盾凸显。就土地而言,工业化、城镇化速度的加快,导致各种建设大量占用土地,土地利用方式粗放,使我国土地供需矛盾进一步加剧[1-3]。针对经济运行中出现的突出矛盾和问题,我国政府强调,要全面落实土地管理的各项措施,节约、集约使用土地,切实保护耕地,特别是基本农田。

土地集约利用就是通过降低建设用地消耗、增加对土地的投入,不断提高土地利用效率和经济效益的一种开发经营模式[4-8]。集约用地主要是针对人类主动的社会经济活动而言的,是指不断增加土地的投入,提高土地利用率,或通过优化土地利用结构等措施,从而获得超额土地利用效益,使土地利用效率达到一个合理水平的行为[9-11]。

2008年国务院下发了《关于促进节约集约用地的通知》[12],提出切实保护耕地,大力促进节约集约用地,走出一条建设占地少、土地利用效率高的符合我国国情的新路子。因此,全国各地先后开展土地集约利用评价研究,有学者对特殊地区(喀斯特地区)的土地集约利用[13]进行了研究,而关于西部地区土地集约利用的研究很少。目前,我国正在大力执行西部大开发政策,努力发展西部经济,其中包括青海省。海西州是海西蒙古族藏族自治州的简称,是青海省最重要的资源富集区之一,是青海乃至西部地区资源开发和推进新型工业化的重点地区。土地资源作为海西州发展的基础和支撑,集约节约利用土地,合理开发和管理土地是海西州得以持续发展的前提。海西州地域特点是水资源分布不均,土地利用严重受水资源制约,在土地资源管理方面存在着建设用地保障不足、城镇和开发区功能不完善、区域之间缺乏统筹、土地资源粗放利用、土地生态建设薄弱、土地基础管理工作薄弱、土地资产化程度偏低等问题[14-15]。鉴于此,本文以青海省海西州为例,以《建设用地节约集约利用评价规程》(以下简称《规程》)为依据,结合海西地区发展目标,对区域土地集约利用评价进行研究,目的在于加强土地资源管理,改变现有的土地管理方式,逐步建立起有利于循环经济发展的土地资源管理调控体系和运行机制,评价结果可反映该地区土地集约节约利用情况,帮助推进西部地区土地利用、经济与环境协调发展。

1 研究区概况

海西州位于青藏高原北部,地处北纬35°02′—39°20′,东经90°05′—99°45′。东临青海湖,与青海省海南、海北藏族自治州为邻;西与新疆维吾尔自治区巴音郭愣蒙古自治州接壤;南通西藏,与青海省玉树、果洛藏族自治州相连;北邻甘肃省酒泉地区。土地总面积32 798 033.43hm2,占全省总面积的45.6%。研究区域所在海拔2 675~6 860m,地域跨七大地貌单元:柴达木盆地、茶卡盆地、青海湖盆地、祁连山山地、阿尔金山山地、昆仑山山地和唐古拉山山地。地貌形态主要由极高山、高山、中山、丘陵和盆地组成。属典型的高原大陆性气候,年均气温5.1~5.9℃;年降水量17.6~247.1mm,年际变化较大,多集中在5—9月,年均蒸发量1 000~3 000mm,易于发生干旱、少雨、大风、冻害、雪灾等自然灾害;州内光照充足,但干旱少雨,水资源分布不均,土地资源利用严重受水资源制约。

建国以来,经过各族人民的艰苦努力,全州经济建设和社会事业取得巨大成就。生产力得到较快发展,经济结构由过去的以农牧业为主,转变为以工业为主导,工农牧业协调发展的格局,经济总量不断增长。2008年全州实现生产总值273.11亿元,与上年相比,总量增长20%,增速提高2.7个百分点[16]。经济结构进一步调整,具有优势的第二产业仍是经济发展的主要动力。全州推进工业强州战略,紧紧围绕循环经济试验区建设,大力调整工业产业结构,优化产业布局,建成了一批事关全局发展的交通、能源、农牧、市政、社会事业等项目,基础设施条件明显改善,格尔木、德令哈两个区域性中心城市快速发展,城镇面貌发生显著变化。经济结构调整顺利推进,特色经济框架初步形成。农牧业结构进一步优化,设施农牧业和农区畜牧业发展较快。资源开发逐步由低水平、小规模向高水平、大规模方向转变,由单品种开发和原材料输出型向综合开发精深加工型转变,盐湖化工、石油天然气化工和有色金属等特色产业进一步发展壮大,一批新的经济增长点加快形成,工业经济总量不断扩大,效益显著提高,对当地经济发展的支撑作用增强。2008年全州累计完成工业增加值201.19亿元,同比增长23%,对经济发展的贡献率达80.3%,拉动经济增长16个百分点。其中,规模以上工业完成增加值196.95亿元,增长21.8%。2008年当地全州总人口为56万人,常住人口44.03万人。根据公安部门户籍统计年报资料,2008年全州户籍人口38.11万人。

2 区域用地集约节约利用评价方法

2.1 评价指标体系构建

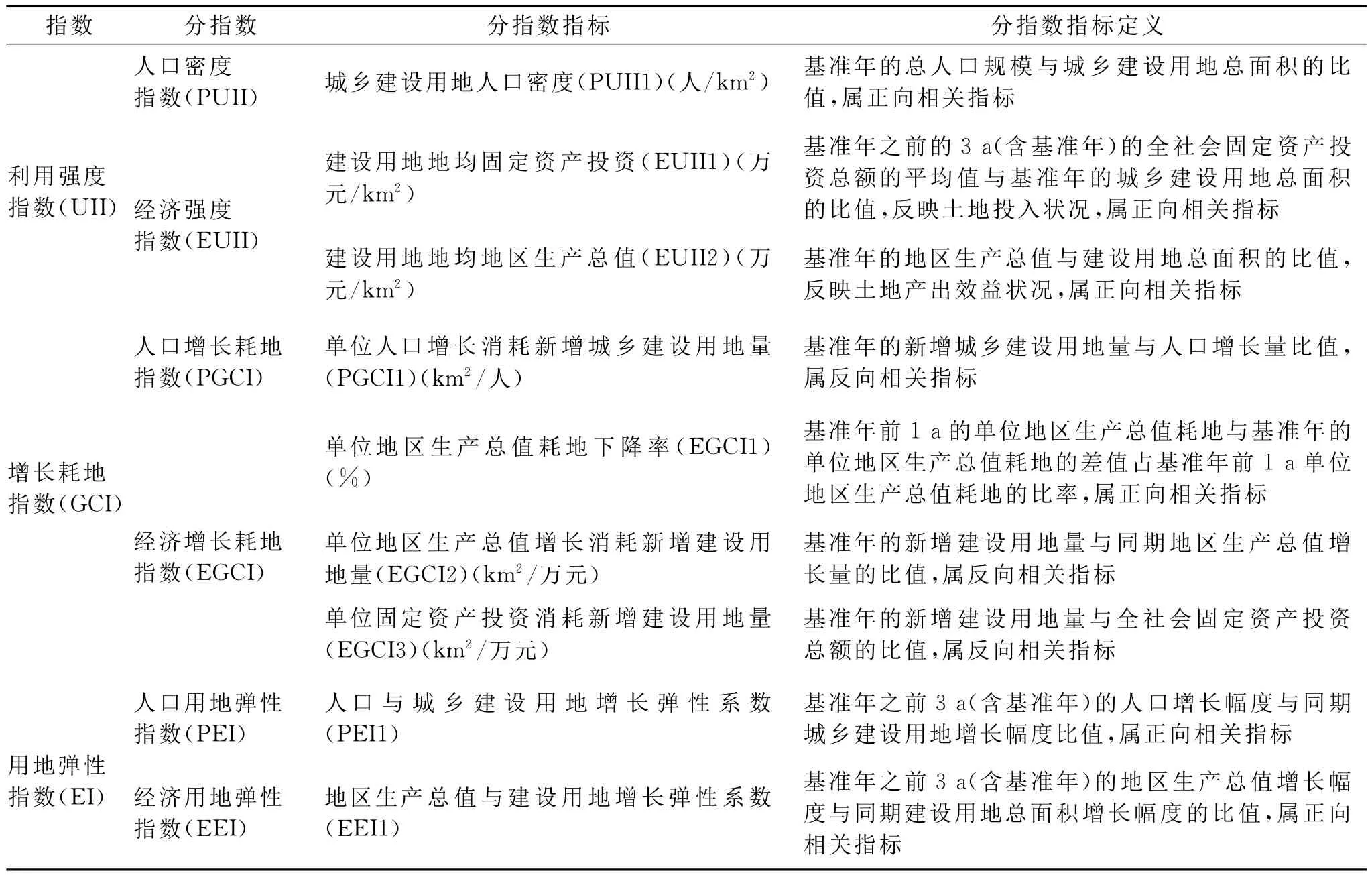

根据《规程》中的区域用地状况评价指标选取原则,结合研究区实际情况及相关数据资料搜集情况,建立区域建设用地集约节约利用定量评价指标体系,详见表1。

该指标体系建立时没有完全依照《规程》中的区域用地状况评价指标。其中,贡献比较指数是定性评价指标,不参与定量评价;管理绩效指数反映的是节约集约用地作为一种开发经营模式的管理效果,其分指数指标与土地出让有关,而我国城市土地出让方式是统一的,评价价值低。因此,本研究的评价体系去除了贡献比较指数和管理绩效指数。

2.2 权重的确定

本研究依据评价的指数、分指数、分指数指标对建设用地节约集约利用的影响程度,采用特尔非法确定指数、分指数和分指数指标的权重。指数、分指数、分指数指标的权重值在0~1之间,每个指数对应的下一层分指数或分指数指标的权重值之和均为1。经有关专家打分,得出评价指标最终权重值,如表2所示。

表1 海西州土地集约节约利用定量评价体系

表2 评价体系指标权重

2.3 指标标准化处理

本研究采用相对方便快捷的极值标准化法对分指数指标进行标准化,标准化初始值采用公式(1)进行:

式中:Si0——第i项分指数指标的标准化初始值;ai——第i项分指数指标的评价对象实际值;ti——第i项分指数指标的评价对象平均值;amax——第i项分指数指标的评价对象最大值;amin——第i项分指数指标的评价对象最小值。

然后,确定各项分指数指标标准化值Si。Si应在-1~1之间。对于正相关指标,Si=Si0;对于反相关指标,Si=-Si0。对于增长耗地指数、用地弹性指数涉及的指标,应结合定性分析中土地利用趋势类型进行处理:(1)当评价对象属于发展迟滞型或过度扩张型中的一种,Si直接赋为-1。(2)当评价对象属于挖潜发展型,Si直接赋为1。

2.4 评价指数计算方法

(1)区域用地状况定量评价分指数计算。区域用地状况定量评价的各项分指数按照公式(2)计算。

式中:αj——第j项分指数的值;Wji——第j项分指数下第i个指标的权重;Sji——第j项分指数下第i个指标的标准化值;n——第j项分指数下的分指数指标个数。

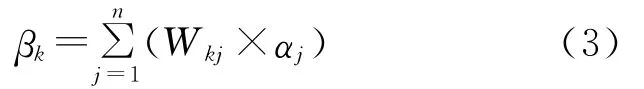

(2)区域用地状况定量评价指数计算。区域用地状况定量评价的各项指数按照公式(3)计算。

式中:βk——第k项指数的值;Wkj——第k项指数下第j个分指数的权重;αj——第j项分指数的值;n——第k项指数下的分指数个数。

(3)区域用地状况评价指数计算。区域节约集约用地状况评价总指数按照公式(4)计算。

区域节约集约利用状况评价指数

式中:Wk——第k项指数的权重;βk——第k项指数的值;n——总指数下的指数个数。

2.5 数据来源

本研究以青海省海西州土地利用变更数据资料、海西统计年鉴等为基础,提取2003—2008年本研究所需数据,对海西地区进行区域用地集约节约利用评价研究。

3 结果与分析

根据区域用地集约利用评价方法对海西州土地利用情况进行评价,得到各分指数指标值如表3所示。

表3 海西州区域土地集约节约利用评价分指数指标值

随着海西地区人口和经济的增长,用地也在增加,按照人口发展与城乡建设用地变化的匹配程度进行分析,人口与城乡建设用地增长弹性系数(PEI1)均大于1,属于集约扩张型土地利用类型;按照经济发展与建设用地变化的匹配程度进行分析,地区生产总值与建设用地增长弹性系数(EEI1)均大于1,也属于集约扩张型土地利用类型。因此,从定性角度分析,海西州土地利用趋势属于集约扩张型。

海西州土地集约节约利用评价指数图(图1)中,UII反映评价时点的土地承载社会经济总量的能力,UII上升表明土地利用强度逐年增加,经济发展速度加快;GCI反映社会经济增长消耗的新增建设用地状况,GCI上下波动表明2003—2008年期间,经济增长不一定会消耗新增建设用地,也有开发未利用地的可能,开发土地需要消耗经济资金,导致经济发展时而过快,超过新增建设用地指标,时而不能充分利用建设用地资源发展经济,开发使用土地过多,从侧面反映了建设用地指标分配不均衡;EI反映建设用地消耗与自身社会经济发展的协调程度,从图1看到这种协调度在下降,到2005年以后为负数,说明用地消耗数量与经济发展的协调程度越来越差,这需要政府加强土地利用管理力度,将有关土地集约利用政策落到实处。

根据2005年数据,研究区建设用地总量78 439.63 hm2,只占区域总面积的0.24%,而人均城镇用地高达388.36m2,高于全国平均值108m2。农村居民点人均450.18m2,高于全国平均值173.27m2。可以看出,无论是城镇用地还是农村居民点用地,人均指标都偏高,这是造成用地效率低的重要原因之一,也是土地利用中应该重点解决的突出问题。

图1 海西州区域土地集约节约利用评价总指数值

4 结论

通过对海西州地区的区域建设用地集约利用进行评价,发现以海西州为代表的西部地区建设用地土地利用与东部地区有一定差异。东部一般表现出随着时间的推移,集约化程度提高,而西部地区是在波动中提高。另外还表明研究区建设用地总量少、比例低,居民点用地利用率低,是海西州为代表的西部地区需要重点解决的问题。

针对海西地区西部用地特点,结合评价结果提出以下几点建议:首先是加大土地管理力度。我国西部尚处于开发阶段,要严格执行国家关于土地节约集约利用政策,加强供地环节中的土地集约利用控制,挖掘土地利 用 潜 力[17-18],保 障 土 地 的 有 效 利 用[19]。其次要加强当地土地利用总体规划对土地集约节约利用的引导和控制,结合海西州区域特点,制定科学合理的土地利用总体规划,统筹协调各类专项规划。第三要建立和完善集约用地的利益约束机制,对土地利用投入产出[20]给予重视,运用市场手段来配置土地,充分发挥市场机制的基础性作用,保障和提高土地节约集约利用度。最后要从思想上提高认识,加强保护土地宣传力度,提高民众土地集约利用意识。

[1] 孙文盛.节约集约用地知识读本[M].北京:中国大地出版社,2006.

[2] 李丽华.北京市城乡结合部土地节约与集约利用研究[D].北京:中国地质大学(北京),2008.

[3] 王春宇,龙媛梅.对节约集约用地的几点认识[J].管理研究,2008(8):80-81.

[4] 杨伟.渝北区城镇土地节约集约利用评价研究[D].重庆:西南大学,2007.

[5] 李宏.哈尔滨市耕地集约利用的评价及配置模式探讨[D].哈尔滨:东北农业大学,2008.

[6] Svoray T,Bar(Kutiel)P,Bannet T.Urban land-use allocation in a Mediterranean ecotone:Habitat Heterogeneity Model incorporated in a GIS using a multi-criteria mechanism[J].Landscape and Urban planning,2005,72(4):337-351.

[7] Buchanan N,Barnett R,Kingham S,et al.The effect of urban growth on commuting patterns in Christchurch,New Zealand[J].Journal of Transport Geography,2006,14(5):342-354.

[8] Luck M,Wu J.A gradient analysis of urban landscape pattern:a case study from the Phoenix metropolitan region,Arizona,USA[J].Landscape Ecology,2002,17:327-339.

[9] 毛德华,陈秋林,汪子一.关于环境友好型土地利用模式的若干基本问题的探讨[J].资源环境与工程,2007,22(1):75-78.

[10] 许树辉.城镇土地集约利用研究[J].地域研究与开发,2001,20(3):67-70.

[11] 何芳.城市土地集约利用及其潜力评价[M].上海:同济大学出版社,2003.

[12] 国务院.国发[2008]3号.国务院关于促进节约集约用地的通知 [S].http:∥www.gov.cn/zwgk/2008-01/07/content_851750.htm 2008,1,7.

[13] 韩会庆,蔡广鹏,张凤太,等.喀斯特地区县域土地集约利用评价:以贵州省绥阳县为例[J].水土保持研究,2012,19(1):243-245,271.

[14] 张晓宁.柴达木循环经济试验区初始水权分配问题探讨[J].水利发展研究,2009(9):713.

[15] 秦建华.柴达木循环经济与财政收入效应实证分析[J].青海金融,2009(1):34-36.

[16] 海西州统计局.海西州2008年国民经济和社会发展统计公报[ED/OL].http:∥www.haixi.gov.cn/html/tjj/col371/2010-12/24/20101224152718851738986_1.html 2011,6,1

[17] 杨磊,张永福,王伯超.乌鲁木齐市土地集约利用潜力评价研究[J].水土保持研究,2008,15(3):35-38.

[18] 江文亚,郑新奇,杨玲莉.村镇建设用地集约利用评价研究[J].水土保持研究,2010,17(3):166-170.

[19] 冯志红,吴强,周国富.喀斯特山地土地节约和集约利用研究:以贵州省罗甸县为例[J].安徽农业科学,2009,37(27):13200-13204.

[20] 罗栋,张根寿,王海军.基于集约评价的城市土地利用投入与产出分析:以武汉市为例[J].水土保持研究,2010,17(6):153-157.