玉溪盆地内普渡河断裂的电阻率层析成像探测

朱 涛 周建国 沈 坤 金志林

1)中国地震局地球物理研究所(地震观测与地球物理成像重点实验室),北京 100081

2)云南省玉溪市防震减灾局,玉溪 653100

玉溪盆地内普渡河断裂的电阻率层析成像探测

朱 涛1)周建国1)沈 坤2)金志林2)

1)中国地震局地球物理研究所(地震观测与地球物理成像重点实验室),北京 100081

2)云南省玉溪市防震减灾局,玉溪 653100

玉溪盆地是云南地区地震活动频度高、强度大的高潜在危险区之一。为了建立直接服务于该区域防震减灾的“标准”结构模型,利用电阻率层析成像技术探测了玉溪盆地盆山过渡带的电性结构以及隐伏并穿过玉溪盆地西缘的普渡河断裂。在数据采集中,作为地震浅层反射勘探的重要补充,共布设了6条电阻率层析成像测线来控制该断裂。使用的观测装置为Wenner α,电极间距为6m,最大隔离系数为30~75,每个排列的电极数目为112~288个。探测结果表明,玉溪盆地内的普渡河断裂分为NNE走向的东西两支;断裂带的宽度由南向北先从温泉镇到黑村附近逐渐变宽,经莲池小学、梅园村到玉昆钢厂附近后逐渐变窄;断裂的上盘为低阻破碎带,下盘为较均匀的高阻结构。东支(F1-2)的视倾向在梅园村及以北为SE/S,在莲池小学及以南为NW,视倾角为56°~73°;西支(F1-1)的视倾向为SE/E/S,视倾角为38°~66°。地震勘探结果认为普渡河断裂的东西两支的倾向在整个玉溪盆地内均为SE/E,视倾角为75°~80°,这与我们的结果略有差异。

普渡河断裂 电阻率层析成像 电性结构

0 引言

玉溪盆地位于中国南北地震构造带南段,现代构造活动强烈的川滇菱形断块东南边缘,小江断裂与红河断裂之间,是云南地区地震活动频度高、强度大的高潜在危险区之一(易桂喜等,2008;秦四清等,2010)。因此,2010年9月中国地震局启动了地震行业专项重大项目“中国科学台阵探测:南北地震带南段”,2011年中国地震局地球物理研究所配套设立了“南北地震带南段防震减灾综合研究”重大研究计划,将玉溪盆地作为重点研究区域,以期建立“标准”结构模型,直接为该地区的防震减灾服务。

对地下结构/构造进行探测是建立“标准”结构模型的需求之一,因此作为地震浅层反射勘探的重要补充手段,电阻率层析成像主要对玉溪盆地盆山过渡带的电性结构和穿过盆地西缘的普渡河断裂南段进行了探测。本文主要介绍普渡河断裂的探测结果。

1 地质简况

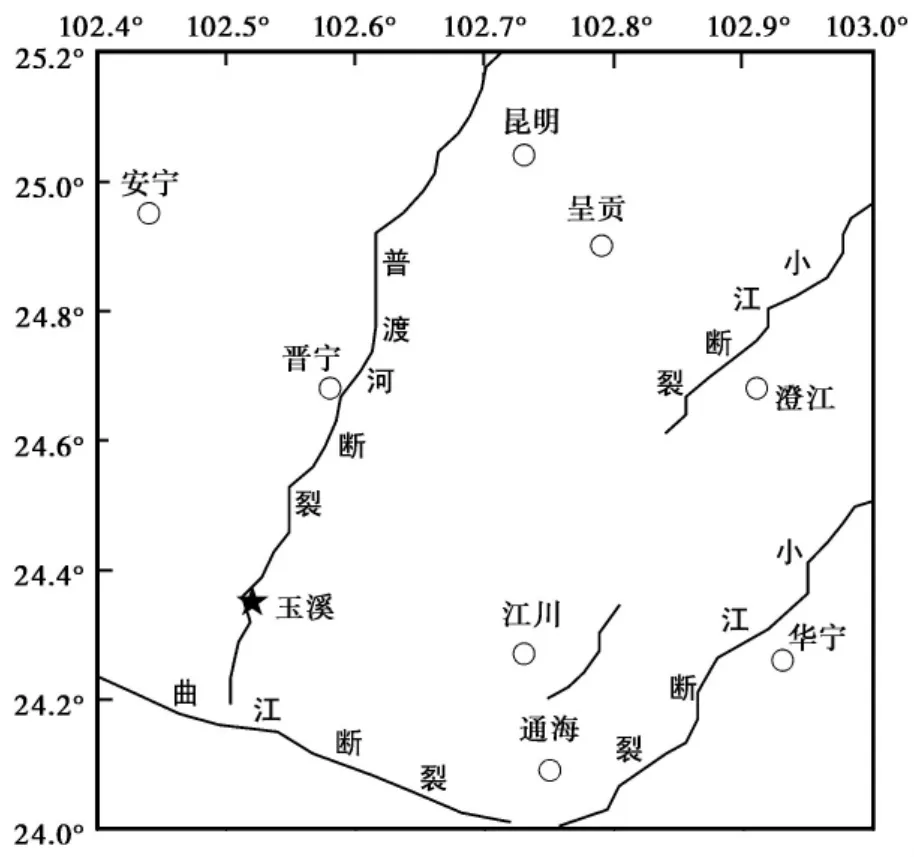

玉溪盆地位于云南省昆明市东南(图1),盆地内覆盖层厚度达800m。其中,上新统厚600m以上,第四系厚度<100m。覆盖层内未发现显著的构造变形形迹,层位基本保持水平状态或向盆地中心缓倾斜。上新统为湖相、沼泽相和冲积相沉积,厚度>600m,与上覆下更新统整合接触。第四系主要为冲积层和洪积层,厚度分布不稳定。

盆地内主要发育2条区域性大断裂,分别为盆地西缘的普渡河断裂和位于东风水库北缘的玉江断裂。其中普渡河断裂是本文研究的目标断裂,它全长约25km,是喜马拉雅造山运动以来,在川滇菱形断块向SSE快速滑移驱动下形成的1条SN向断裂。从刺桐关进入玉溪盆地后,大致沿盆地西缘的九龙池、陈井、大营街与研和向西延伸,在秀溪、安常村以南被曲江断裂截断,呈N10°~20°E向展布,向SE或NW陡倾。主要活动时代为上新世,以正断为主,在第四纪则具左旋剪切兼正断性质。其在盆地内的具体位置和产状不清楚,因此需要对之进行探测。

图1 玉溪盆地位置示意图Fig.1 Location of Yuxi basin.

2 探测方法

2.1 电阻率层析成像方法

电阻率层析成像(Electrical resistivity tomography),也称为电阻率成像(Electrical resistivity imaging),国内称之为高密度电法,是20世纪90年代发展起来的一种新型电法勘探技术。它兼具了电(阻率)剖面法和电(阻率)测深法的优点,成为目前最常用的基本电测手段之一。其核心是电极阵列,阵列中的电极均依次交替地作为供电电极和测量电极,等效于对每一个测点都进行了电测深探测,即完成了对电测深和电剖面二者的同时测量,所取得的信息量十分巨大。在数据处理上实施2维或3维反演,由实测的视电阻率值得到真电阻率的分布图像。由于电成像利用了丰富的信息量和非线性反演,所得结果的分辨率远远高于常规电法勘探。这种2维真电阻率的分布图像十分便于地质工作的分析与解释,大大降低了传统电法勘探中的不确定性。由于真电阻率值与地层的岩性、岩石孔隙度以及岩石孔隙中液体的性质有着密切关系,所以在识别断层、破碎带、岩性分界面等方面非常有效。

2.2 仪器、测线及测量参数

野外数据采集使用的是德国DMT公司制造的RESECSⅡ系统。它属于分布式观测系统,1个排列可控制多达960个电极。最大供电电压为±440V,输入阻抗为50MΩ。

到目前为止,除了地震浅层反射勘探对玉溪盆地内的普渡河断裂进行过探测外(何正勤等,2012),还没有别的物探方法专门针对其进行探测。由于施工条件的限制,何正勤等(2012)的测线对普渡河断裂在玉溪盆地的南、北两端的部分没有控制,尤其是北端。电阻率层析成像方法正好对其进行了弥补,同时也布设了一些控制普渡河断裂中段的测线(图2)。

图2 电阻率层析成像和地震浅层反射勘探综合结果图Fig.2 The combined results of electrical resistivity tomography and seismic survey.

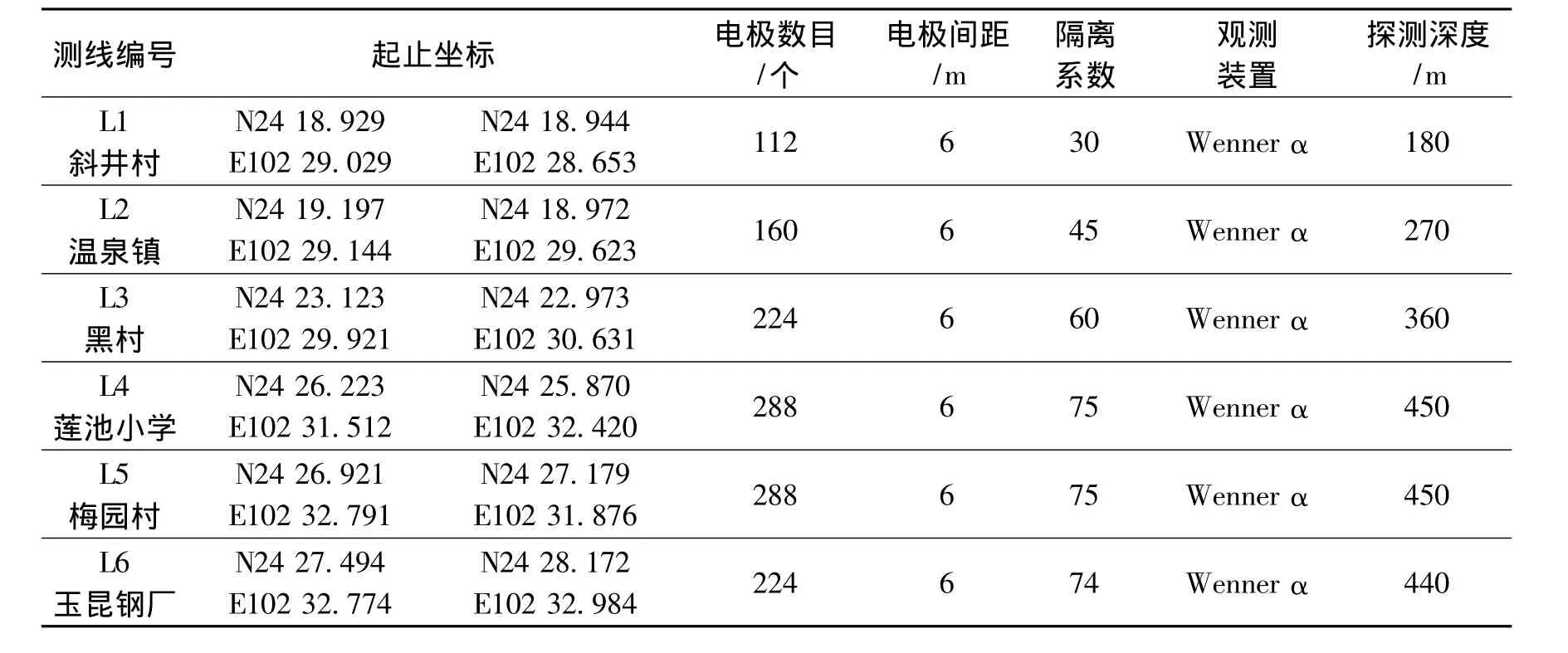

在观测中使用了不锈钢电极,观测装置为Wenner α。电极间距为6m,最大隔离系数为30~75,每个排列的电极数目为112~288个,理论探测深度为180~450m(表1)。利用Garmin公司Vista型手持GPS对电极位置进行定位。其水平定位精度在5m左右。使用的基准地图是WGS84。

2.3 质量控制

在探测中,为提高数据的信噪比,采用了以下方法:

(1)在供电测量的情况下(用RESECSⅡ系统中的Grounding装置测量),阵列电极中每点的接地电阻均不得>5kΩ。对于接地电阻为2.5~5kΩ的电极采取了浇水、钻孔和复合电极的处理办法。对于接地条件不好的电极,如在水泥路和桥面上,在野外已经详细注明,并在室内分析中,将与该电极有关的数据进行剔除和线性插值。

表1 测线参数一览表Table 1 Parameters of measuring lines

(2)在测量中,一般要求一次场的电位差不得<3mV(电法的通常控制量是1.5mV)。相应的供电电流一般可控制在100~900mA的范围内。在本次野外观测中,一次场的电位差基本在10mV之上,而电流在200mA之上。

(3)在较短的时间间隔(如0.5h)内,保证同一点电位的重复测量精度不低于0.5%,但接地条件不好(如水泥地面、沥青公路地面和桥面)的电极除外。

(4)对于观测条件好(接地条件好、没有强电干扰等)的测线,在每个排列的测量中,保证因外界干扰的异常超限点数不超过测量总数的0.4%。而对于观测条件恶劣的测线,保证每个排列测量数据总数中的异常点数不得超过5%,且不能集中分布。因意外情况测量中断后的继续测量,需有≥2个深度层(即2个隔离系数)的重测值,以保证数据的连续。

随着媒体泛滥与信息爆炸式增长,广告的直白吆喝和乏味说教已经没有太多的吸引力与沟通力。企业通过故事进行品牌信息传播,比单纯的宣教更能克服受众认知中的惰性,引起心灵上的共鸣。故事自有的特性也可以在无形中唤起受众的情感体验,在不经意间完成品牌的传播。好的故事本身就具有传播力,借力故事传播品牌,在传播的深度和广度上都有着事半功倍的效果。

2.4 室内资料处理

采用Geogiga RTomo软件包对采集到的数据进行处理和反演计算,基本步骤如下:

(1)数据预处理。对野外观测中明显的错误数据进行人工处理,这个数据量很小。对观测条件好的测线,每个排列的测量数据中不会超过0.4%。因此,进行人工处理(主要是剔除和线性插值)后不会影响到最终结果。这个步骤是非常必要的,否则会在数据中存在数据突变点,影响反演收敛的时间和图像的可靠性。

(2)地形校正。当测线经过的位置比较陡和具有大的落差时,在反演之前必须对测线进行地形校正。在本次探测中,测线所经过的地方地势基本平坦,因此不需要进行地形校正。

(3)初始模型的建立。在进行反演前,必须进行正演,但首先需建立正演模型(初始模型)。我们使用伪剖面法建立初始模型。然后确定计算的区域,远远小于模型区域,这样才能满足半无限空间的要求。在处理中,取计算模型是成像区域的9~10倍。

(4)正演计算。在进行反演之前,必须获得模型(步骤(3)中建立的)在各个网格单元中的理论值,即进行正演计算。计算中,外围网格同成像区域网格相比,在纵横方向上按照1.7和1.5的比例逐渐加大,其外围和边界影响在计算中已经考虑。

(5)反演迭代。经过步骤(4)获得理论值后,将相同网格单元的实测值和理论值相减,便获得电阻率残差,利用最小二乘法求出电阻率值的修改量,然后加上背景电阻率值(实测值)便获得了各网格单元的真电阻率值。在反演计算中,终模型对实测数据的拟合方差<5%。

(6)图像处理。经步骤(5)获得剖面的真电阻率值后,利用Golden Software公司的Surfer绘图软件进行图像处理和重建。

3 结果及分析

反映隐伏断裂的电性间断面,具有一定水平延伸的电性异常的突变带状结构。判读时,通常遵循4个步骤:判断层状结构、由深入浅分析、水平追踪分析以及上断点的确定(朱涛等,2009)。根据这些方法和步骤,获得了穿过玉溪盆地西缘的普渡河断裂的位置和产状。

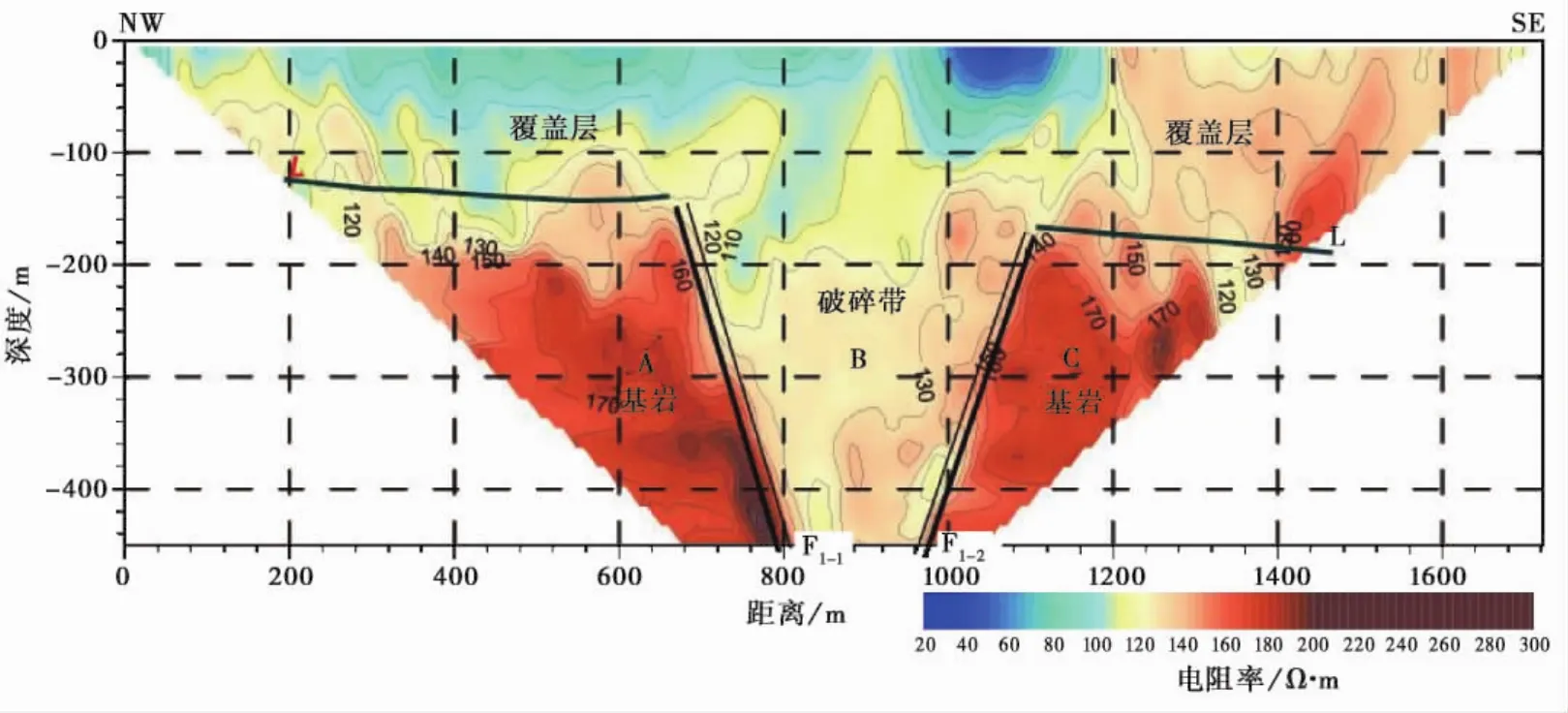

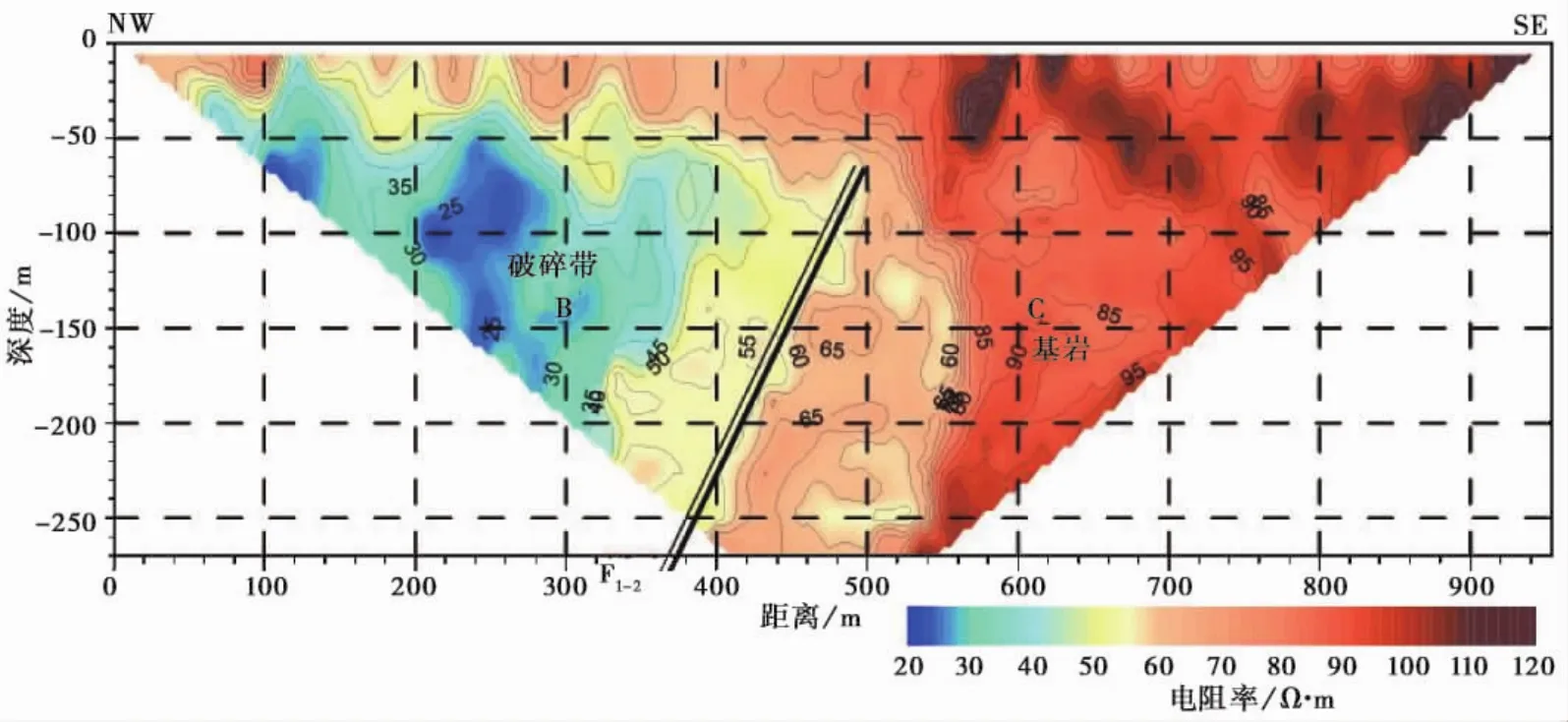

图3显示了L4测线的电阻率图像。该图像揭示出探测区域的覆盖层厚度约为170~190m。基岩明显表现为完整的高阻区(A区)、破碎低阻区(B区)和完整的高阻区(C区),即在基岩内部存在典型的ABA型电性间断面(朱涛等,2009),它们分别位于水平坐标约750m和1 050m附近,推断为普渡河断裂西、东两支的反映。其中东支(F1-2)视倾向NW,视倾角约为63°,上断点埋深约为180m,其在地表水平投影的 GPS 坐标为24°25'59.0″N,102°32'04.9″E;西支(F1-1)的视倾角约为66°,上断点埋深约为 170m,其在地表水平投影的 GPS坐标为24°26'04.0″N,102°31'51.4″E。

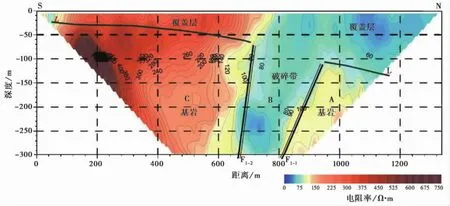

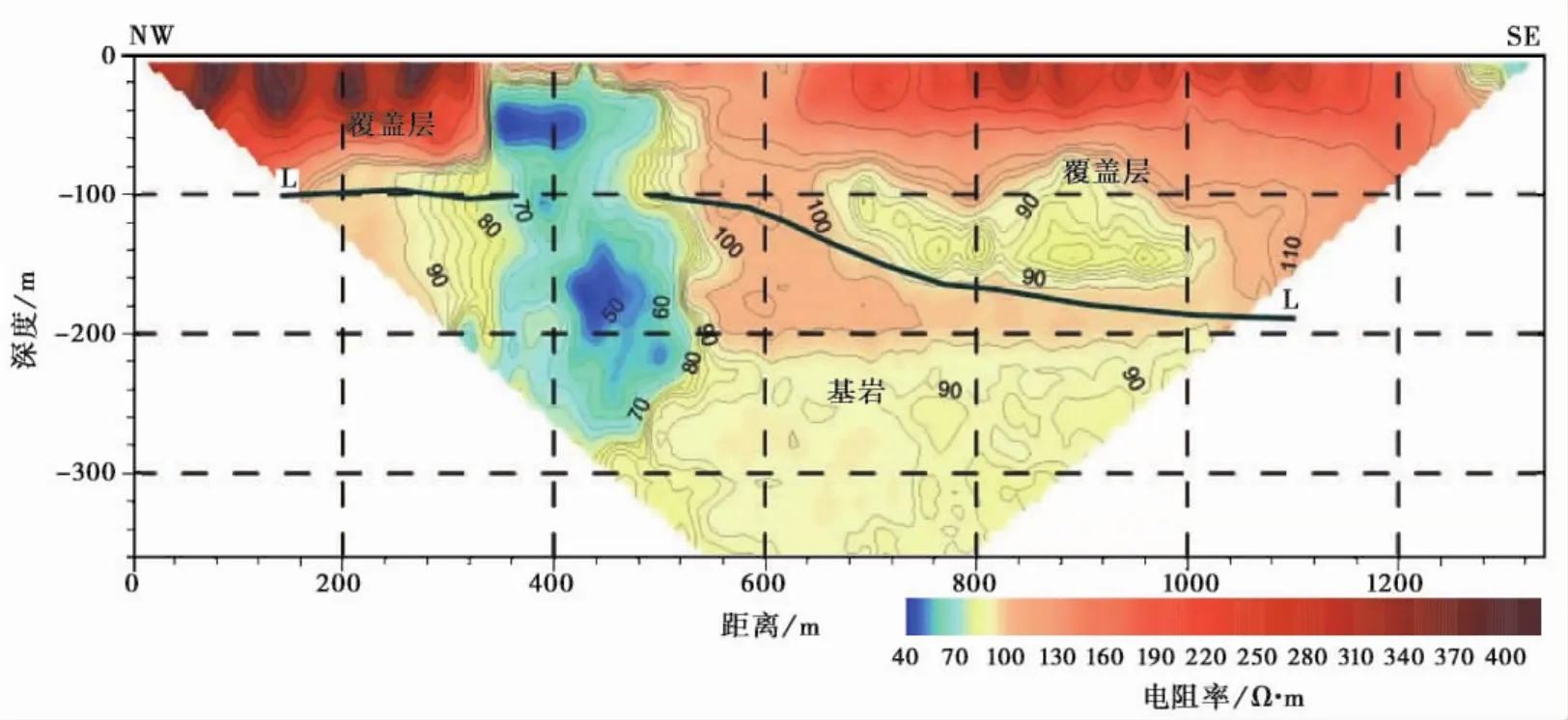

图4和图5分别显示了L5和L6测线的电阻率剖面。图4揭示出L5测线所在区域的覆盖层厚度由SE向NW先增厚,尔后变薄。从水平坐标约50m到约1 040m,覆盖层厚度由约40m增加到约170m,然后到水平坐标约1 640m,变薄为约90m。图5揭示出L6测线所在区域的覆盖层厚度由南约30m向北逐渐增厚到约130m。与图3一样,在图4和图5的基岩中也存在均匀高阻区(A区)、破碎低阻区(B区)和均匀高阻区(C区),这反映了普渡河断裂的电性间断面向NNE延伸到了L6测线的位置。它在图4中,分别在水平坐标800m和1 040m附近,在图5中分别位于水平坐标650m和900m附近。在L5测线的电阻率图像(图4)中,普渡河断裂东西两支(F1-1,F1-2)的视倾向均为 SE,其中东支(F1-2)的视倾角约为 71°,上断点埋深约为 160m,其在地表水平投影的 GPS 坐标为 24°26'59.9″N,102°32'20.3″E;西支(F1-1)的视倾角约为 55°,上断点埋深约为180m,其在地表水平投影的GPS坐标为24°27'01.4″N,102°32'13.0″E。在L6测线的电阻率图像(图5)中,普渡河断裂东西两支的视倾向均为S,其中东支(F1-2)的视倾角约为73°,上断点埋深约为 80m,其在地表水平投影的 GPS 坐标为 24°27'51.1″N,102°32'52.1″E;西支(F1-1)的视倾角约为51°,上断点埋深约为130m,其在地表水平投影的 GPS坐标为24°27'58.5″N,102°32'53.9″E。

图3 玉溪莲池小学(L4)测线的电阻率图像Fig.3 The resistivity tomogram near Lianchi primary school in Yuxi(L4).

图4 玉溪梅园村(L5)测线的电阻率图像Fig.4 The resistivity tomogram in Meiyuancun Village,Yuxi(L5).

L1和L2测线之间存在1条宽阔的水泥公路,在实际分析中,可以将L1测线看作是L2测线向NW的延伸。它们的电阻率图像见图6和图7。图6和图7的组合揭示出,基岩内部同样存在A、B、C电阻率分区,表明普渡河断裂向S延伸到了L1和L2测线的位置。普渡河断裂的东支(F1-2)在L2测线(图6)中位于水平坐标400~500m之间,其视倾向NW,视倾角约为56°,上断点埋深约100m,其在地表投影的 GPS坐标为24°19'05.8″N,102°29'23.4″E。普渡河断裂的西支(F1-1)在L1测线(图7)中位于水平坐标400m附近,其视倾向E,视倾角约为38°,上断点埋深约100m,在地表投影的 GPS 坐标为 24°18'57.5″N,102°28'51.5″E。覆盖层厚度约为100m。

图5 玉溪玉昆钢厂(L6)测线的电阻率图像Fig.5 The resistivity tomogram near Yukun Iron & Steel Co.Ltd.,Yuxi(L6).

图6 玉溪温泉镇(L2)测线的电阻率图像Fig.6 The resistivity tomogram near Wenquan Town,Yuxi(L2).

图8显示了L3测线的电阻率图像。该测线位于玉溪盆地的中间部位,目的是为了控制普渡河断裂的西支。遗憾的是,由于新堆土和水渠的影响,使得该测线的数据质量很差。反演后获得的电阻率图像中没有揭示出反映普渡河断裂西支的电性间断面。

4 讨论和结论

图7 玉溪斜井村(L1)测线的电阻率图像Fig.7 The resistivity tomogram near Xiejingcun Village,Yuxi(L1).

图8 玉溪黑村(L3)测线的电阻率图像Fig.8 The resistivity tomogram near Heicun Village,Yuxi(L3).

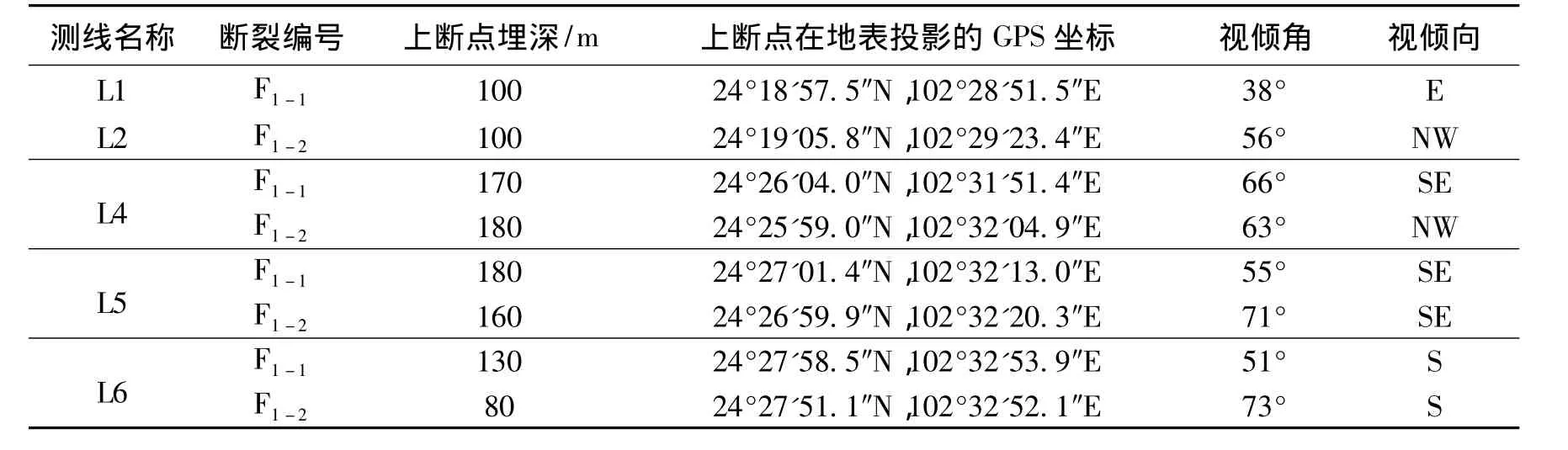

表2 断裂参数表Table 2 Parameters of detected faults

在上一部分,对获得的6个控制玉溪盆地西缘普渡河断裂的电阻率图像进行了详细的分析,并推断了其位置和产状(表2)。到目前为止,只有何正勤等(2012)专门针对玉溪盆地内的普渡河断裂进行过地震浅层反射勘探。我们将2种物探手段的结果绘制在同一张图中(图2),其非常清楚地揭示出普渡河断裂在玉溪盆地西缘的走向为NNE;它由南向北先后经过了温泉镇(L1和L2)、大营街、黑村(L3)、飞井水库、莲池小学(L4)和梅园村(L5),最后到达玉昆钢厂附近(L6);断裂带的宽度由南向北先从温泉镇(L1和L2)到黑村附近(L3)逐渐变宽,尔后经莲池小学(L4)、梅园村(L5)到玉昆钢厂附近(L6)逐渐变窄。何正勤等(2012)认为普渡河断裂的东西两支在玉溪盆地内的视倾向均为E,而我们的结果表明(表2),在玉溪盆地梅园村(图4)及以北区域,普渡河断裂东支(F1-2)的视倾向为S/SE,而在莲池小学(图3)及以南区域,视倾向变为NW。普渡河断裂西支(F1-1)在玉溪盆地内的视倾向为SE/E/S。显然,我们获得的普渡河断裂东支(F1-2)的视倾向与何正勤等(2012)的结果具有明显的差异。该差异的解决需期待其他的物探手段或者地质钻探结果。

致谢 感谢玉溪市红塔区防震减灾局对野外数据采集工作的支持。

何正勤,安好收,沈坤,等.2012.地震反射法在玉溪盆地普渡河断裂探测中的应用[J].地球物理学报,待发表.

HE Zheng-qin,AN Hao-Shou,SHEN Kun,et al.2012.Application of seismic reflection method to detecting Pudu River Fault in Yuxi basin[J].Chinese Journal of Geophysics(in Chinese)(in press).

秦四清,薛雷,徐锡伟,等.2010.川滇地区未来强震预测与汶川MW7.9地震孕震过程分析[J].地球物理学报,53(11):2639—2650.

QIN Si-qing,XUE Lei,XU Xi-wei,et al.2010.A prediction of strong earthquake in the Sichuan and Yunnan regions and analysis of the seismogenic process of the Wenchuan MW7.9 earthquake [J].Chinese Journal of Geophysics,53(1):2639—2650(in Chinese).

易桂喜,闻学泽,苏有锦.2008.川滇活动地块东边界强震危险性研究[J].地球物理学报,51(6):1719—1725.

YI Gui-xi,WEN Xue-ze,SU You-jin.2008.Study on the potential strong-earthquake risk for the eastern boundary of the Sichuan-Yunnan active faulted-block,China [J].Chinese Journal of Geophysics,51(6):1719—1725(in Chinese).

朱涛,冯锐,周建国,等.2009.利用电成像结果推断隐伏断裂的方法及其典型形式[J].地震地质,31(1):34—43.doi:10.3969/j.issn.0253 -4967.2009.01.004.

ZHU Tao,FENG Rui,ZHOU Jian-guo,et al.2009.The method for inferring a buried fault from resistivity tomograms and its typical electrical features[J].Seismology and Geology,31(1):34—43(in Chinese).

APPLICATION OF ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY TO THE DETECTION OF PUDU RIVER FAULT IN YUXI BASIN

ZHU Tao1)ZHOU Jian-guo1)SHEN Kun2)JIN Zhi-lin2)

1)Key Laboratory of Seismic Observation and Geophysical Imaging,Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing 100081,China

2)Earthquake Disaster Mitigation Bureau of Yuxi City,Yunnan,Yuxi653100,China

Yuxi basin is one of the potential earthquake risk areas with high seismic frequency and intensity in Yunnan Province.In order to set up the“standard”structure model to be applied directly in earthquake prevention and disaster reduction,we used electrical resistivity tomography(ERT)to detect the electrical structure of mountain-basin transition zone in Yuxi basin and Pudu River Fault which is buried in and goes through the western margin under the support of the Special Project for the Fundamental R&D of Institute of Geophysics,China Earthquake Administration.In data acquisition,6 ERT measuring lines,as an important supplement to the seismic reflection survey,were designed to control the fault,and Wenner α arrays were used,with the electrode spacing of 6m,maximum depth factor of 30~75 and the electrode number of each array being 112~288.Our results indicate that Pudu River Fault in Yuxi basin consists of two NNE-striking branches,the east branch and the west branch.From south to north,the width of the fault zone becomes wider from Wenquan town to Heicun Village at first and then becomes narrower through Lianchi and Meiyuancun Village to Yukun Iron& Steel Co.Ltd.Its hanging wall is a low resistivity fracture zone,while its footwall appears as a homogeneous high-resistivity zone.The east branch(F1-2)has an apparent dip direction of SE/S near and to the north of Meiyuancun Village and of NW near and to the south of Lianchi Primary School,with the apparent dip angle of 56°~73°,while the west branch(F1-1)has an apparent dip direction of SE/E/S and the apparent dip angle of 38°~66°.The seismic results showed that both of the east and west branches of Pudu River Fault have the apparent dip direction of SE/E and apparent dip angle of 75°~80°in Yuxi basin(He et al.,2012),which are slightly different from our results.

Pudu River Fault,electrical resistivity tomography,electrical structure

P631.3+25

A

0253-4967(2012)03-0467-10

10.3969/j.issn.0253 - 4967.2012.03.008

2012-04-11收稿,2012-06-29改回。

中国地震局地球物理研究所基本科研业务专项“云南玉溪、江川和通海盆地盆山过渡带结构电阻率层析成像探测”(DQJB11C16)资助。

朱涛,男,1973生,1997年毕业于西安石油学院石油工程专业,2000年在中国地震局兰州地震研究所获固体地球物理学硕士学位,2004年在中国地震局地球理研究所获固体地球物理学博士学位,2006年从中国地震局地质研究所博士后站出站,副研究员,主要从事地球动力学、地震电磁关系模拟实验和电阻率层析成像研究,电话:010-68729112,E-mail:zxl_tao@yahoo.com.cn。