积极话语分析和批评话语分析的互补性

胡壮麟

(北京大学,北京,100871)

1.引言

1979年,英国East Amglia大学的语言学家和文学评论家倡导“批评语言学”(critical linguistics)的研究(Fowler & Hodge 1979),在学术界产生巨大影响。嗣后,Fairclough(1989)在《语言与权力》一书中首次使用“批评话语分析”(critical discourse analysis,简称CDA)的称谓,并于1995年出版专著《批评话语分析》。这些学者都在不同程度上使用了Halliday的系统功能语言学理论。在此前后,语言学界不同流派也开始了对“评价理论”(appraisal theory)的研究(Wikipedia 2012),但完整提出“评价系统”(appraisal system)模式的应是Martin于1994年在悉尼大学讲学时提出的(Martin 1995a,1995b)。在我国,根据“中国期刊网期刊全文数据库”的收录,潘章先(2002)曾较早扼要介绍过批判话语分析。该数据库至2012年5月中旬已收录了482篇有关这项研究的论文。笔者认为,批评语言学旨在建立一个新的学科,以系统功能语言学元理论为基础的评价理论或评价系统为批评话语分析的研究提供科学的、语言学的方法,而批评话语分析,正如韩礼德(2011)所指出的,Fairclough在1989年首先提出了“话语是一个行使和实现权力关系的场所”这个论断,而Widdowson(2000:185)把这项研究概括为“揭开掩盖着的意识形态动机”。

1999年,Martin在英国伯明翰批评话语分析国际研讨会上宣读了“积极话语分析:团结和变化”的论文(参见Martin 2004),在国际上从此展开了积极话语分析(positive discourse analysis,简称PDA)的研究。2006年,朱永生在《英语研究》上发表了“积极话语分析:对批评话语分析的反拨与补充”一文。2007年,黄会健、冷占英、顾月秋发表了影响深远的“话语分析的建设性转向——从批评话语分析到积极话语分析”一文。至2012年5月中,我国主要期刊和学报已登载主题为“积极话语分析”的论文26篇,硕士论文6篇。积极话语分析为我国语篇分析,特别是评价理论的应用展现了新的视角,取得了较大成果。韩礼德(2011;142)评价说,Martin提出“‘积极话语分析’这种反向研究,以赞美那些‘世界更美好’的篇章。”他(同上:143)根据系统功能语言学的理论认为积极话语分析的有关研究是从人际元功能讨论话语分析问题。

由于我国学者介绍和应用积极话语分析理论尚属初期阶段,加上Martin等人(Martin & Rose 2003;Martin & White 2005)的有些论述不够清楚,学界难免在一些问题上存在若干模糊观点,有待我们进一步讨论和清理,以使积极话语分析连同已经出现30年的批评语言学、评价理论和批评话语分析这些相关理论和研究在深度和广度上进一步发展,从而推动我国语篇分析的研究和教学工作。

2.评价理论的两个方面

在早期评价理论思想指导下的批评话语分析主要是揭露或解构话语底层的涉及权势和统治者意识形态在语言上的表达,显然这样的评价理论需要用能反映处于劣势的、为争取平等地位的、为谋求社会共同和谐发展的积极话语分析补充。在这个意义上,积极话语分析的出现弥补了这个缺陷,使评价理论对话语分析能作出全面的贡献。但这并不意味着积极话语分析“优”于批评话语分析,或者话语分析正在从批评话语分析“向”积极话语分析的方向发展,或者假以时日,从事积极话语分析的研究者和论文将一定“多”于批评话语分析的研究者和论文。Martin的贡献并不是在评价理论中,用积极话语分析来“代替”批评话语分析,而在于为评价理论“补齐”了另一个重要方面,即积极话语分析。用Martin(2004)自己的话说,“我力争的是我们需要一个补充的重点,考虑如何使人民聚集在一起,在世界上有自己的空间——使权力得以重新分配,而不一定通过斗争[......]我提出一个关于语言和语义生成的补充视角。”因此,文中以各种方式表达的“补充的”观点才是Martin的本意。我们更应该注意的是,在Martin心目中,积极话语分析实际上也是批评话语分析的一个组成部分。他认为批评话语分析包括两个方面:“现实的批判话语分析”(CDA realis)和“非现实的批判话语分析”(CDA irrealis)。前者指的是揭露和批判现实生活中的不平等、权势和反映统治阶级的利益和思想意识的批评话语分析,后者就是积极话语分析,但它不是现实的,是非现实的,有待人民或社团在一个共同目标指引下共同争取并实现。Martin(2004)还说,“在世代、性别、民族和阶级的不平等导致人类分裂的语境下,批评话语分析继续对话语利害关系的研究作出巨大贡献”。Caldas-Coulthard和Coulthard(1996)注意到Martin的这个基本观点,因而对Martin的非现实批评话语分析或积极话语分析专门做了解释,即“话语是权势、控制和批评话语分析的主要工具,批评话语分析[……]感到它责无旁贷的部分工作是调查、暴露和澄清权势和歧视性的价值在语言系统中是如何铭刻和介入的。批评话语分析根本上是有政治意图的,连同其实践者作用于世界,俾能改造世界,从而有助于建立一个人民不再因性别、肤色、种族、年龄或社会阶层而被歧视的世界”。不难看出,在这段话里,批评话语分析的最后目标就是积极话语分析的目标。

在本节结束之前,顺便补充三点:首先,以Martin为代表的积极话语分析家们与批评性话语分析家们都受到西方马克思主义的影响,以西方马克思主义为哲学基础,把语言看作是社会基础而不是上层建筑(廖昕2009)。其次,在功能观上,两者都接受了系统功能语法理论,特别是三元理论,即概念功能、人际功能和语篇功能(朱永生 待发表)。第三,两者都采用了评价理论的分析方法,如“介入”、“态度”和“级差”三个子系统,并按精密度把态度进一步分为“情感”、“裁决”和“鉴赏”等等(王振华2001,2004;袁华、潘小江2008)。

3.解构和建构

Martin(2004)多次提到“解构”和“建构”这两个概念,批评话语分析是解构的,积极话语分析是建构的,其用意不是建构“强于”解构,也不是以建构“代替”解构。他真正强调的还是两者的“互补”。Martin通过中国古典哲学中的“阴阳”之说阐明“解构”和“建构”的对立统一关系,便是最好的证明。本来嘛,没有解构,何来建构?没有建构,解构也只是虚功。人们之所以团结起来为某个目标奋斗,在于他们发现现实生活中存在着这样那样的缺陷和问题。所有这些都表明,讨论积极话语分析和批评话语分析孰优孰劣不是Martin的本意。因此,朱永生(2006)曾指出,应当“探讨积极话语分析在哪些方面是对批评话语分析的反拨与补充,有哪些创新,有哪些欠缺,从而使我们对积极话语分析有进一步了解”。稍后,黄会健等人(2007)也抓住了这一点,认为“话语意义的解释和话语评价是既有联系又有区别的。解释是为了评价,评价是以解释为前提的。评价是解释的目的”。因此,他们指出,积极话语分析的本义应该是“积极批评话语分析”。

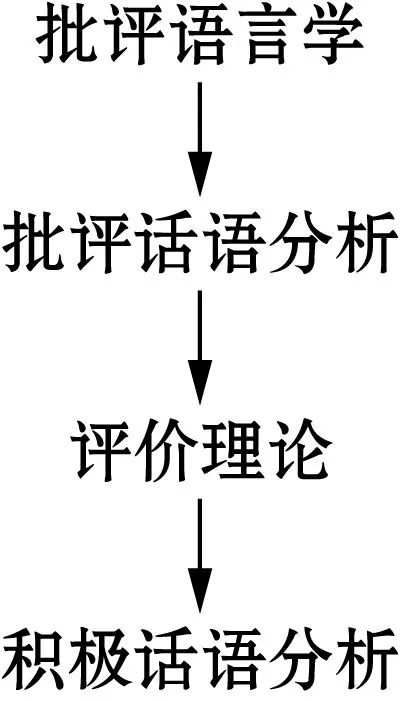

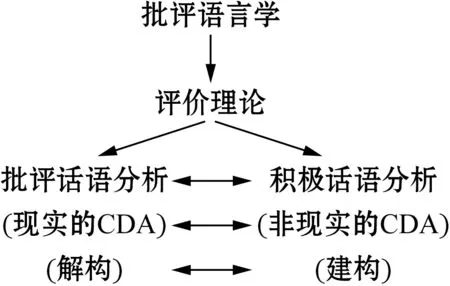

基于此,在以下两个图示中,图1只能说明积极话语分析产生的历史过程,不能充分说明彼此的关系。首先,批评语言学的兴起标志着人们期待一门新学科的诞生。在此基础上,推动了批评话语分析的诞生。其次,当人们发展批评语言学和批评话语分析的同时,必然要求构建新的理论和方法。这导致早期的研究人员在评价理论中运用了系统功能语言学中的元功能理论和随后的Martin的评价系统的应运而生。第三,批评话语分析和积极话语分析在实际研究过程中都使用了评价理论或评价系统中的范畴。第四,在从事批评话语分析的过程中,Martin等人认识到需要发展积极话语分析,这可标示为“批评话语分析→积极话语分析”。其余的可相应标示为“现实的CDA→非现实的CDA”,“解构→建构”。因此,笔者认为图2更能反映这一错综复杂的关系。

图1

图2

4.坏新闻和好新闻

积极话语分析和批评话语分析的互补性也表现在分析对象或语料选择上。Martin(2004)主张应采取积极友好的态度,不仅适用于自己和自己一方,也适用于对立一方,其目的在于建立“和平语言学”的远大目标,最终建成一个“宽松、和解、共处”的人类社会。为此,Martin主张语言分析的对象不应该只是一些含有不平等的“坏新闻”(bad news),也应该有主张“和平”的“好新闻”(good news)。

Kress(1996:15-16;2000:160-61)对此观点也有阐述。他强烈主张把话语分析“从批评阅读、分析消极的行为改变为建设性的行为(productive activity)”,而且更加明确地指出,有必要对话语分析提出一个“新的目标,不是批评,而是设计(design)”。所谓设计就是抛开前人的消极做法,通过有意识的语篇分析,规划一个美好的未来。这里需要说明的是,Kress论述的主题是教育,不完全是政治和军事。例如在交际教学法中的一个重要理论是教师应当多鼓励学生,不要多批评,不要让学生思想上感受学习的沉重压力,或在堂上当众出丑。最近在北京大学外国语学院纪念赵萝蕤先生诞辰一百周年的追思会上,我便曾向与会者转述赵先生早年任教燕京大学时对一个学生说的一句话:You can do excellent work!这句话给了他温情和力量,成了他一辈子的座右铭。又如,下面一段引文也可看做是好新闻,它报道最美丽的女教师张丽莉如何向新生做自我介绍:

“我的名字第一个‘丽’是美丽的‘丽’,第二个‘莉’是茉莉花的‘莉’,想记我的名字,记住‘美丽的茉莉花’就行了。”这是张丽莉向新生们介绍自己时常用的一段话。她常把自己比作茉莉花,在生活中,她确实也像茉莉花一样,用淡淡的清香温暖他人、热爱他人。(《人民日报》,2012年5月18日)

在这段话语中,评价理论的“介入”是通过“我的名字”、“丽”、“莉”、“她”来体现的。“态度”一项有“美丽的”、“茉莉花”、“谈谈的清香”等词语,有关“裁决”包括“美丽的茉莉花”、“温暖他人”、“热爱他人“等。在“级差”方面则有“常用的”、“确实”等强势语言。

但我们不得不承认,现实世界并不总是那么美好,我们无法回避坏新闻的客观存在。从现有的文献看,在批评话语分析中所选择的语篇多数是西方国家统治集团中的首脑人物在某个场合所作的话语,如Martin笔下原澳大利亚总理霍华德拒绝以政府名义向土著人民道歉的遁辞。即使在日常生活中或商业谈判中,我们也会发现“坏新闻”不时出现,躲也躲不过。下面是一篇关于渣打银行招聘大学生实习的报道:

渣打银行“招聘大学生”被指“招揽大储户”

满怀着到外资金融机构求职的憧憬,一路上过关斩将拼抢宝贵的实习岗位,最后一环却遭遇“拼爹门槛”;想成功当上“实习体验生”,父母必须先存入人民币50万元成为银行VIP客户。渣打银行广州分行确认:同等条件下,优先录取客户子女。(《北京青年报》,2012年5月17日A17版)

在这段引文中,我们必然会对“招聘”和“招揽”,“大学生”和“大储户”等信息进行对比,了解其语义的差别,然后发现求职大学生如果“想成功”的话,必须接受渣打银行的强势语言,如“必须先”和“优先”等词语。这不是经济领域的“权势”和“意识形态”在行使它的话语权?你记者不是来调渣打银行吗?我“确认”了,你能怎么样?因为我渣打银行有权制定为自己单位牟利的霸王条款。如果考虑到我国社会生活和报刊报道中经常出现“我爸是李刚”、强拆民房等话语,“坏新闻”既需要报道,也需要分析,所以我们不得不承认在任何一个国家或社会中,“好新闻”和“坏新闻”并存。即使像《圣经》那样的开导信徒共进天国的“好新闻”中,也免不了开宗明义地写上一段有关亚当与夏娃不听上帝的话贪吃禁果而被逐出伊甸园的坏新闻。其次,对“坏新闻”展开批评话语分析有时不是“消极的”,而是具有积极意义,教育当事人,警戒其他人。至于在外交斗争的场合,批评话语分析可以起到揭露霸权主义者的真实面目和不良企图,让对方有所收敛,这时采用批评话语分析的效果绝不是消极的,而是积极的。例如,2012年5月24日美国国务院发表了《2011年国别人权报告》,次日国新办以《2011年美国的人权纪录》进行回应。可见对这些语料非得做批评话语分析不可。

总的来说,不论是批评话语分析,还是积极话语分析,都是为了应对坏新闻和好新闻的客观存在,是为人民说话、为人民争取利益的。笔者还认为在具体运用评价理论时,有时调子可以放低些,因为制造坏新闻的对象不一定非得是政府领导或官员,制造好新闻者不一定是社团领袖或民运人士。在我们日常生活中,既要表扬好人好事,也要与坏人坏事斗争。韩礼德(2011)便曾指出“批评”这个词具有多重意思。Kress就教育领域采用“设计”的术语说明他是区别对待的。本节的基本思想,可概括为“坏新闻↔好新闻”,以表示其共存关系。

5.在同一话语中的共现

国内发表的有关批评话语分析或积极话语分析的论文存在一个共同现象:在找到合适的语篇后,根据其内容,或单做批评语篇分析,或单做积极话语分析。这并非不可,但在本节中,笔者试图说明往往在同一语篇中,有的内容需要做积极话语分析,有的内容需要进行批评话语分析,两种方法可以在同一语篇中共现。例如,Martin(2004)谈到美国黑人民权运动马丁·路德·金的著名演说“I Have a Dream”,并把它作为积极话语分析的典范之一,文中有许多强调人类平等的话语,如:

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

不过,如果我们进一步观察,便发现演讲词中也有许多话语是需要开展批评话语分析的,如:

But one hundred years later, the Negro still is not free.One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination.One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity.One hundred years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself an exile in his own land.And so we’ve come here today to dramatize a shameful condition.

就这段话语来说,语言学家的任务应当和马丁·路德·金一样,和广大黑人一起揭露美国白人统治阶级在“一百年后”还没有让黑人获得解放,文中出现的“but”的语义是典型的“介入、借言、让步”。许多动词使用了许多以现在时态为主的表述方法,如“is”、“is still sady crippled”、“lives”、“is still languished”、“finds himself”等都强调黑人的悲惨境遇在100年后的今天没有得到改善。就“态度、情感”来说,具有“裁决”之意。本段最后一句话中提到的“to dramatize a shameful condition”表明马丁·路德·金的目的是“凸显这一可耻的情况”,还谈不上建立一个和谐的社会。这是典型的批评话语分析的目的。

也许,有人会做这样的解释,批评话语分析应分析统治阶级或政府的话语,而不是属于人民阵营的像马丁·路德·金那样的话语。但在同一篇论文中,他对比了澳大利亚两位总理有关土著民族的政策的不同态度。在分析霍华德总理拒绝以政府名义对以往向土著民族施行的压迫政策做道歉时,Martin(2004)采用了批评话语分析的方法,但对另一位总理基廷的愿意让政府承担责任的讲话则采用了积极话语分析的方法。可见只有对霍华德总理的批判,才能凸显基廷总理承认错误求谅解的诚意。

又如,我国报刊对外交部发言人洪磊在新闻发布会上的话语有如下的报道:

洪磊强调,鼓吹向台湾售武更是严重违反一个中国政策和中美三个联合公报,严重干涉中国内政。“我们敦促美国国会一些人放弃冷战思维,停止推动对台军售,停止一切干涉中国内政的错误行径,多做对中美关系和两国互信有利的事,而不是相反。”他说。(《北京青年报》,2012年5月22日A5版)

上述报道前半部分的“鼓吹”、“更是严重违反”、“严重干涉”都属批评话语分析的范围,后半部分则通过“敦促”、“放弃”、“停止”、“多做”等词语,特别是采用了直接引语的表述方式,凸显了我方愿意息事宁人、呼吁中美双方建立互信有利的态度。这属于积极话语分析的范围。

需要说明,对负面人物或负面事件不一定只能进行批评话语分析,这要根据不同情况区别对待。例如,在《中国青年报》(2012年5月17日A17版)的有关某地方官员受贿的报道中,第1段可采用批评话语分析,第2段可采用积极话语分析:

经检察机关查明,朱育英在干部提拔、人事调动、换届任用过程中均收受贿赂。办案人员介绍,朱育英自己经常说一句话,叫“先上车,再买票”。意思就是先不收钱,等事情办好以后再收钱。

朱育英在广东省看守所接受调查时,谈到自己的堕落过程时说:这些钱我都以朋友的名义存在银行,一分钱都不敢用,但还是存在侥幸心理,以为只要不被发现应该就不会有事。自己很后悔,想当初前呼后拥,多么风光,现在和过去比简直就是一个天堂一个地狱,以后要出一本书,把自己的经历写出来,警戒后来人。

受贿干部朱育英日后如果真能把这本书写出来,绝不是消极的,而是积极的。这将说明他的错误如果得到改正,也可以教育其他官员。总之,在同一个话语中,我们可以找到“批评话语分析↔积极话语分析”并存的现象。

6.概念意义和人际意义

韩礼德(2011)在讨论信息和语言意义的关系时有许多精辟的论述。第一点,如果我们从元功能的角度看待信息问题,“可以说‘信息’对概念元功能特别青睐,而这是以牺牲人际功能为代价的”。正因为如此,韩礼德对Martin有关积极话语分析的活动加以肯定:“吉姆·马丁在合适的时候合适地阐述了人际意义这一重要领域”(Martin 2000;Martin & White 2005)。由此,我们可以认为批评话语分析偏向信息和概念功能,积极话语分析偏向人际功能。第二点,韩礼德指出,“我认为人们喜欢在他们的语篇中保持概念意义和人际意义之间的平衡;从系统功能语言学初创时起,这一直就是我们再现语言时的一条重要原则。在人类符号学中,意义产生于概念和人际之间的互动。概念诠释我们所处的‘现实世界’,人际规范我们的社会关系”。重温一下这段话的用意,不难发现概念意义和人际意义是互动的,不是截然分开的,也就是说,是互补的。对照之下,我国已经发表的一些有关积极话语分析的研究工作对这一点重视不够。第三点,韩礼德说,“人际意义是典型的模拟系统。信息可以是真的,也可以是假的”,“我们会碰到错误信息,不真实的信息,还有虚假信息,故意塞入传递通道里来的假信息”。这番话引起一个值得大家深思的问题,如果信息是假的、是错误的,那么,被认为是“模拟系统”的人际意义还有没有真正的“意义”呢?或者说,它究竟给我们传递了什么“意义”呢?我们能否在虚假信息的基础上传递真实的情感,勉励自己和社团中的伙伴,以至能呼吁对自己耍弄权势的对立阵营一起来建设和平和谐的社会呢?第四点,韩礼德认为信息可以被阻拦,因此就有敌对力量之间的斗争:要阻止并控制信息的力量与要战而胜之的力量;利用信息从事犯罪活动的力量与要防止犯罪的力量。可问题是“谎言在真相大白之前可能早已传遍天下了——散布虚假信息比批驳虚假信息要容易得多”。这说明做好积极话语分析并不那么容易,我们不能光考虑人际意义,应识别有时我们会上当受骗,参与散布虚假信息,更不用说未能批驳虚假信息了。

为了说明这些问题,我们不妨以美国总统奥巴马2010年8月31日晚8点一次面对全国的讲话为例,内容是美国将从伊拉克撤军。如果从积极话语分析出发,估计我们大致会总结以下几点:

(1) 美国人民以生命捍卫和平。

(2) 美国对伊拉克的帮助象征和平友好的外交关系。

(3) 和平是美国人民的神圣使命。

(4) 与恐怖主义斗争到底是维护和平的长期目标。

(5) 一切为了美国与伊拉克两国人民的共同利益体现和平。

本文不打算对以上每一点进行讨论,想指出的是奥巴马在开场白后,立即进入以下一段话语:

From this desk, seven and a half years ago, President Bush announced the beginning of military operations in Iraq.Much has changed since that night.A war to disarm a state became a fight against an insurgence, terrorism and sectarian warfare threatened to tear Iraq apart.Thousands of Americans gave their lives; tens of thousands have been wounded.Our relations abroad were strained.Our unity at home was tested.

奥巴马在第1句话中说打伊拉克的战争是前总统布什7年半前在同一张桌子前宣布的,也就是说,这场军事行动是美国发动的,这是实话,但奥巴马没有给以评价。第2句话强调了一夜间美国发动军事行动后发生的变化。变化表现在第3句话,美国发动的原来是一场“解除一个国家武装的战争”,虽然也是实话,人们不禁发问,是谁给美国的权力去解除另一个国家的武装呢?再往下看,像“insurgency”、“terrorism”和“sectarian warfare”这些词语的意义一般要通过具体语境才能弄清。但最令人困惑的是美国曾经指责伊拉克正在发展核武器。遗憾的是,不论是布什总统,或者是奥巴马,至今都没有拿出真凭实据来支撑这个莫须有的罪名,以致给人以师出无名之感。第4句话是实话,但回避了这是布什总统下令让这些美国孩子跨洋去当炮灰的。用评价理论的范畴来说,其语义是“级差、聚焦、模糊”。第5句话说明与海外的许多国家关系紧张了,第6句话说国内的团结出问题了。为什么会紧张?为什么会不团结?这些都有待批评话语分析者去挖掘其潜在的意义。最后,美国为什么打了7年半后要终止伊拉克的战争呢?真的是为了和平吗?这里,又有许多遮遮盖盖之处。就我所知其原因有:它不想在伊拉克陷得太深;它要集中精力征服阿富汗,或者准备与利比亚或伊朗开战;它要把兵力转移到亚洲去捍卫它的利益和称王称霸,等等。哪一条都不是为世界人民谋和平,而是为美国自己谋利益。在这样的背景下,作为模拟的人际关系顿时失去了可信度,积极话语分析便很难进行,除非你同意人家自欺欺人、指鹿为马的假话。再进一步看,美国2012年度《中国军事与安全态势发展报告》中多处渲染“中国军事威胁”和“中国军力不透明”的指责,以及在许多其他场合要求中国遵守“规则”等等言辞都表明美国利用它的军事力量和霸权掌握了话语权,它滥用权力说三道四,威胁中国不准建立自己的国防力量,要挟中国按美国谱写的曲调(规则)“跳舞”。只有美国在全世界的军事活动才是“合法的”,才是为了“体现和平”。所有这些,都说明积极话语分析着重的人际意义,不能脱离批评话语分析所关注的信息和概念意义。我们可以发展和平语言学,但对奥巴马谱写的“和平进行曲”要严加提防。在这一点上,袁华和潘小江的文章(2008)点到了美国的死穴,把美国不想凸显的企图和隐蔽的信息曝光了。

本节内容说明的是人际意义和概念意义的互补性可以标示为“人际意义↔概念意义”。

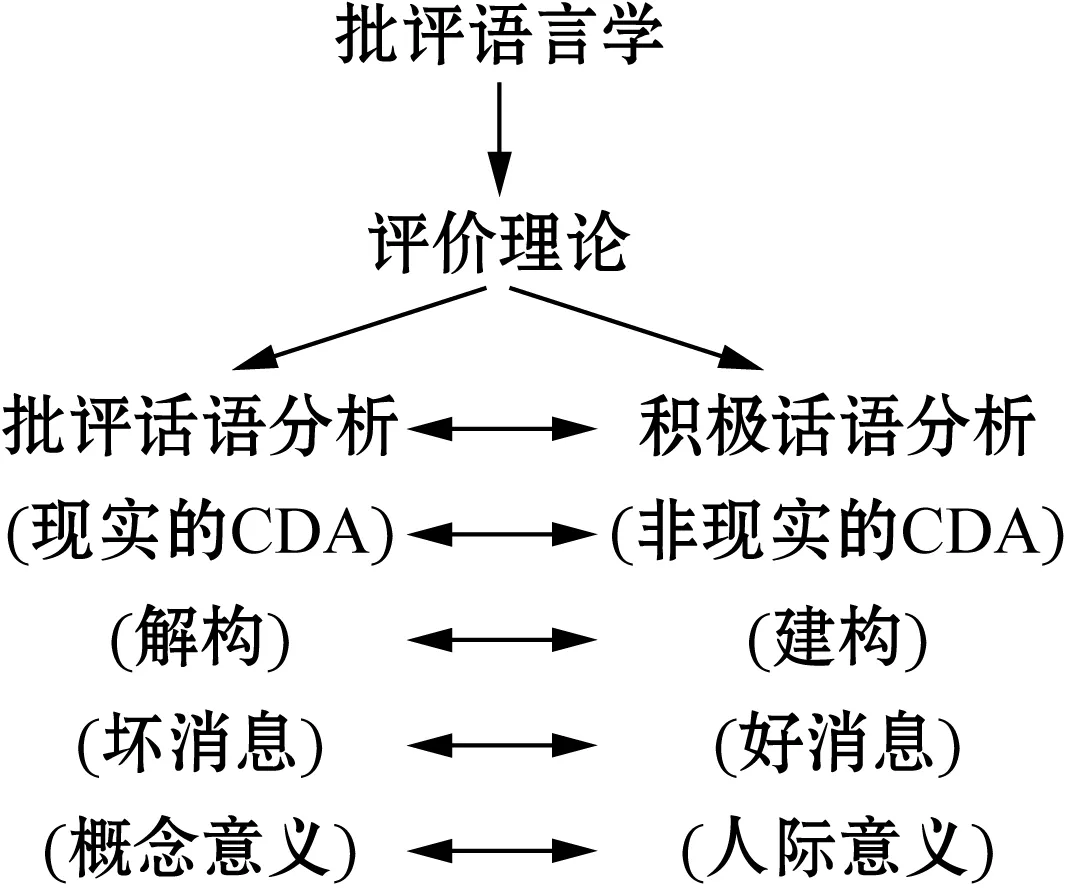

综上所述,以系统功能语言学的元功能理论为基础的评价理论的两个方面:不论是批评话语分析或积极话语分析,不论是解构或建构,不论是坏消息或好消息,不论是概念意义或人际意义,都不能绝对分割,而应该是互补的。这是客观的存在。这样,上文中的图2可以更精确地以图3表示,来说明两者之间的互动。

图3

7.结语

行文至此,我们不得不承认语言不仅仅是符号系统,连同其他表示意义的手段或方式,在一定国家关系和社团,以至家庭中,它被赋予控制的力量。正如韩礼德(2011:141)所说:“过去几十年来,人们愈来愈清楚地意识到语言是有力量的,可以说服人、欺骗人,实际上就是控制人。”像训练律师为案子辩护,训练逻辑学家去辩论,训练传教士去改变人们的信仰都是要用语言来左右人们的情感和判断。如果说批评话语分析揭示如何通过权势和意识形态来压服对方的话,积极话语分析力图营造一种气氛,以共同努力,实现一个既定目标,最后建造一个平等和谐的社会。在日常生活中,积极话语分析也可发挥很大作用,可以“协调说话者和听话者之间的关系”(周金娜、钟庆伦2012)。从方法上来说,如果应用于家长教育孩子或教师评价学生,那是批评与表扬相结合。两者的应用需视不同语境而定。不过,所有这些,笔者认为都是第二性的。最本质的是,不论哪一种分析方法都离不开一个基本要求:实事求是,不能让一个虚假的信息颠覆了全部努力。如果还有更高要求的话,判断是非的标准决定于与这个问题休戚相关的人民,他们的利益和他们的观点——尽管那些总统和政府总想把自己看做救世主,让人民乖乖地听从他们自己的话语,企图维护他们的权势和利益。

Caldas-Coulthard, C.R.& M.Coulthard.1996.TextandPractices:ReadingsinCriticalDiscourseAnalysis[C].London: Routledge.

Fairclough, N.1989.LanguageandPower[M].London: Longman.

Fowler, R.& B.Hodge.1979.Critical linguistics [A].In R.Fowler, B.Hodge, G.Kress & T.Trew (eds.).LanguageandControl[C].London: Routledge & Keegan Paul.185-213.

Kress, G.1996.Representational resources and the production of subjectivity: Questions for the theoretical development of critical discourse analysis in a multicultural Society [A].In C.R.Caldas-Coulthard & M.Coulthard (eds.).TextandPractices:ReadingsinCriticalDiscourseAnalysis[C].London: Routledge.15-32.

Kress, G.2000.Design and transformation: New theories of meaning [A].In W.Cope & M.Kalantzis (eds.).Multiliteracies:LiteracyLearningandtheDesignofSocialFutures[C].London: Routledge.153-61.

Martin, J.R.1995a.Interpersonal meaning, persuasion, and public discourse: Packing semiotic puncn [J].AustralianJournalofLinguistics15: 3-67.

Martin, J.R.1995b.Reading positions/positioning readers: JUDGEMENT in English [J].Prospect,AJournalofAustralianTESOL10(2): 27-37.

Martin, J.R.2000.Close reading: Functional linguistics as a tool for critical analysis [A].In L.Unsworth (ed.).ResearchingLanguageinSchoolsandCommunities:FunctionalLinguisticsApproaches[C].London: Cassell.275-303.

Martin, J.R.2004.Positive discourse analysis: Power, society and change [J].RevistaCanariadeEstudiosIngleses49.(转载于《英语研究》2006年第4期)

Martin, J.R.& D.Rose.2003.WorkingwithDiscourse:MeaningBeyondtheClause[M].London & New York: Continuum.

Martin, J.R.& P.R.R.White.2005.TheLanguageofEvaluation:AppraisalinEnglish[M].London: Palgrave.

Widdowson, H.2000.Critical practices: On representation and the interpretation of text [A].In S.Sarangi & M.Coulthard (eds.).DiscourseandSocialLife[C].Harlow: Pearson Education.155-69.

Wikipedia.2012.AppraisalTheory[OL].[2012-06-26].http:∥en.wikipedia.org/w/index.php?title=Appraisal_theory&oldid=489257369

韩礼德.2011.篇章、语篇、信息——系统功能语言学视角[J].北京大学学报(哲学社会科学版)28(1):138-46.

黄会健、冷占英、顾月秋.2007.话语分析的建设性转向——从批评话语分析到积极话语分析[J].浙江工业大学学报(社会科学版)6(1):1-5.

廖昕.2009.话语分析的新视角——积极话语分析[J].边疆经济与文化(9):87-88.

潘章先.2002.多学科、多视角的语言研究——话语分析[J].浙江师范大学学报(6):109-13

王振华.2001.评价系统及其运作——系统功能语言学的新发展[J].外国语(6):13-20.

王振华.2004.“硬新闻”的态度研究——“评价系统”应用研究之二[J].外语教学(5):31-36.

袁华、潘小江.2008.凭借理论对新闻报道的积极话语分析[J].南昌工程学院学报27(5):58-61.

周金娜、钟庆伦.2012.“塑化剂”新闻的积极性话语分析[J].重庆科技学院学报(社会科学版)(4):116-17,120.

朱永生.2006.积极话语分析:对批评话语分析的反拨与补充[J].英语研究(4):36-42.

朱永生.2011.积极话语分析与语言学家的社会责任——评Martin的社会责任说[A].朱永生、严世清.系统功能语言学再思考[C].上海:复旦大学出版社.