未来深空探测的有力推手——太阳帆

太阳帆飞行技术是未来深空探测非常有前景的推进技术之一,其原理就是利用太阳的大面积薄膜上的反射光压提供航天器飞行的动力。由于这种推力很小,所以不能为航天器从地面起飞;但在没有空气阻力存在的太空,这种小小的推力仍然能为有足够帆面面积的太阳帆提供 10-5~10-3g左右的加速度。如果先用火箭把太阳帆送入低轨道,则凭借太阳光压的加速,它可以从低轨道升到高轨道,甚至加速到第二、第三宇宙速度,飞离地球,飞离太阳系。太阳帆理论上最高速度是光速的2%,也就是6 000 km/s。如果帆面直径为300 m,则可把0.5 t质量的航天器在200多天内送到火星;如果直径大到2 000 m,可使5 t质量的航天器飞出太阳系。同火箭和航天飞机迅速消耗完的燃料相比,太阳光最大的好处是不会枯竭:只要有阳光存在的地方,它会始终推动飞船前进。

著名天文学家开普勒早在 400年前就曾设想过不携带任何能源,仅依靠太阳光的能量使飞船驰骋太空的可能性。他曾指出,彗星烟雾状的尾部就是在太阳光影响下“不断飘动的”。开普勒还计算出太阳光可为宇宙飞船提供的具体推力。但直到1924年,俄国航天事业的先驱齐奥尔科夫斯基和其同事灿德尔才明确提出“用照射到很薄的巨大反射镜上的太阳光所产生的推力获得宇宙速度”。正是灿德尔首先提出了太阳帆——这种包在硬质塑料上的超薄金属帆的设想,成为今天建造太阳帆的基础。

2001年7月20日,人类的第一个太阳帆“宇宙一号”从一艘俄罗斯的核潜艇上发射升空,但飞船由于没能与第三级运载火箭分离而坠毁。2005年6月,俄罗斯又用“波浪”火箭发射了以太阳光为动力的“宇宙一号”(Cosmos-1)飞船,进行太阳帆的首次受控飞行尝试。该飞船由8片三角形聚酯薄膜帆板组成,耗资400万美元,可惜在起飞83 s后遭到失败。2004年8月,日本人研制的太阳帆升空并进行了170 km高的短暂亚轨道实验,打开了两个长约10 m的树脂薄膜帆板,检验了光帆展开的可行性,之后火箭和光帆坠入大海。

2010年5月21日,日本宇宙航空研究开发机构(Japan Aerospace Exploration Agency,JAXA)利用H2A运载火箭在种子空间中心搭载金星气候轨道器“拂晓号”(AKATSUKI或行星-C号)成功发射太阳帆演示航天器IKAROS(Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun,太阳辐射驱动星际风筝航天器),在世界范围内首次实现了太阳帆的在轨展开和运行,其在设计、制备、姿态控制等各个方面均实现了较大的突破。

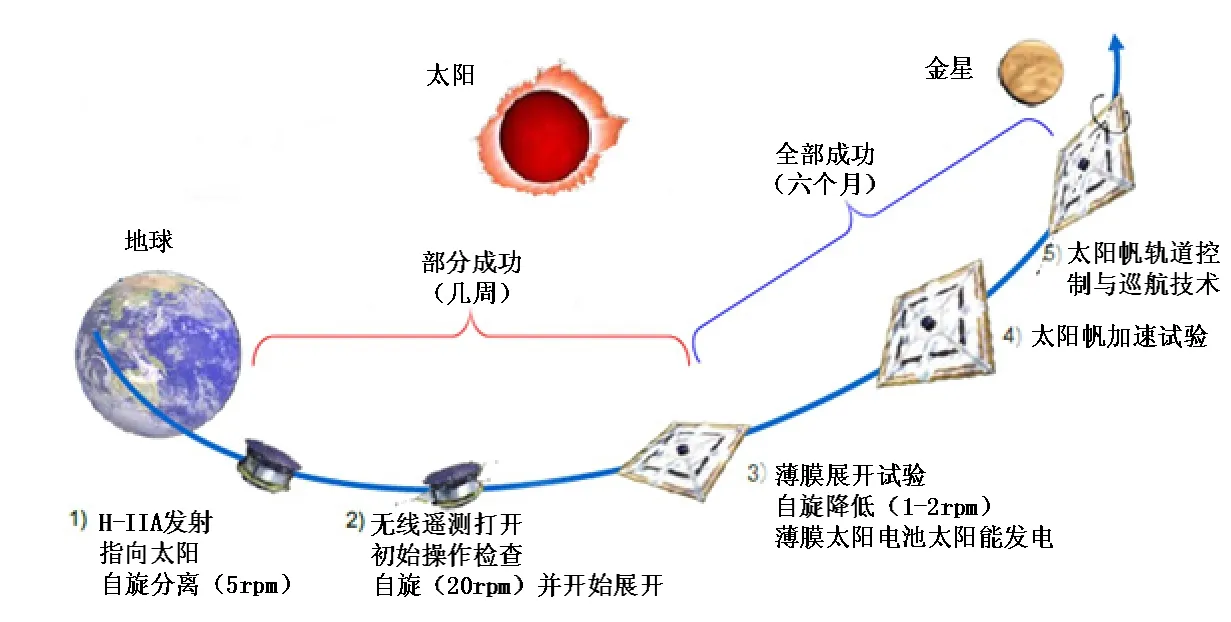

IKAROS太阳帆为四方形,厚度为7.5μm,质量为16 kg,展开面积200 m2,利用航天器的旋转离心力展开。其设计任务主要包括以下4个方面:

1)太阳帆的空间展开。利用航天器自旋离心力实现200 m2的四方形太阳帆展开,并利用姿态敏感器和相机对太阳帆展开过程及展开后的情况进行监测。

2)利用太阳帆上的薄膜太阳能电池发电。太阳帆上 5%的面积覆盖无定形柔性硅太阳电池,可利用帆上电缆实现太阳能的传输,并利用这些传输线实现电池伏安特性曲线和其他特性的测试。

3)验证太阳帆上的太阳辐射压。太阳帆上的太阳辐射压约为1~2 mN,并利用定轨技术测试太阳辐射压加速。

4)建立太阳帆导航和巡航技术。通过调整太阳帆方向实现经由太阳辐射压的连续轨道机动,利用反射控制技术实现太阳帆姿态控制。

以上1)和2)为本次任务的最低目标,3)和4)为本次任务完全成功的目标。IKAROS太阳帆在轨任务路线如图1所示,其展开过程如图2所示。

图1 IKAROS太阳帆在轨任务路线

任务实施过程如下:

2010年5月21日,发射升空;

2010年5月24日,开始减速,顶端物分离工作;

2010年5月27日—6月8日,开始第一阶段展开工作;

2010年6月9日,成功实现太阳帆在轨展开(第二阶段展开);

2010年7月9日,JAXA确认IKAROS利用太阳帆加速成功;

2010年7月23日,JAXA宣布成功实现了太阳帆的姿态控制。

2010年12月8日,IKAROS在距离金星80 800 km处飞过,成功完成全部在轨任务。

图2 IKAROS太阳帆展开过程示意

继IKAROS太阳帆之后,2011年1月20日,NASA实现了世界首次低地球轨道太阳帆(Nanosail-D2)的成功展开和运行,展开面积10 m2。经过在轨约240 d的运行,Nanosail-D2于2011年9月17日成功进入大气层,完成全部任务目标。

太阳帆试验的成功为开发新型宇宙发动机迈出重要一步。人类未来完全可以利用太阳帆从事深空探索,给太空旅行带来一场新的革命。