复元明目汤联合中药穴位贴敷治疗视神经萎缩的疗效观察

刘爱民 冯海玲 刘爱新 姚加强 张秀焕 马俊玲 刘 恒

2阳信县人民医院

3滨州市刘恒眼病研究所

视神经萎缩是指由各种原因导致的视网膜神经节细胞及其轴索的传导功能障碍,可伴有严重的视功能损害。西医多予营养神经、改善循环等治疗,效果欠佳。笔者采用口服复元明目汤,配合药物穴位贴敷,观察治疗视神经萎缩病51例,疗效较满意,现报告如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

2000年3月—2010年6月在我院门诊确诊的视神经萎缩患者51例(72只眼),男25例,女26例,年龄14~65岁。分为2组,复元明目汤治疗组26例(37 只眼),男 12例,女 14例;年龄 15~65 岁,平均37.8岁;双眼11例,单眼15例;视网膜病变者9例(12只眼),视神经病变6例(10只眼),颅眶部外伤者 8例(11只眼),青光眼3例(4只眼);病程 2~46个月,平均15.8个月;视力3.5±0.25(标准对数视力表)。西医对照组25例(35只眼),男13例,女12例;年龄14~63岁,平均37.25岁;双眼10例,单眼15例;视网膜病变6例(9只眼),视神经病变6例(7只眼),颅眶部外伤8例(12只眼),青光眼5例(7只眼);病程1~45个月,平均15.3个月;视力3.58±0.23。2组青光眼患者共8例(15只眼),包括手术4例,药物控制4例,眼压均控制在21 mmHg以下(1 mmHg=0.133 kPa)。2组性别、年龄、病因、病程等资料,经统计学处理差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有入选患者均经影像学和相关检查,除外颅内、眶内占位性病变、脱髓鞘病变,以及心脏病、糖尿病、严重肝、肾功能不全者。

1.2 诊断标准

参照 《中医病证诊断疗效标准》〔1〕、《中医眼科学》〔2〕和《实用眼科学》〔3〕进行拟定:(1)患者视力渐降且不能矫正,直至失明,无痛痒,外观无异常;(2)眼底见视盘淡白或苍白,甚则蜡黄,边界尚清,血管变细;(3)视野缺损,向心性缩小或中心暗点,鼻侧缺损,或管状视野或颞侧偏盲、象限盲等;(4)瞳孔直接对光反射迟钝或有相对性瞳孔传入障碍;(5)视觉诱发电位P100波峰潜伏期和/或振幅明显异常。

1.3 分组治疗

1.3.1 复元明目汤治疗组:(1)复元明目汤:紫河车粉、炙黄芪、酒制女贞子、人参、制山茱萸、葛根、酒制川芎、石菖蒲、酒制香附、制全蝎、人工麝香、酒制菟丝子、酒制柴胡、制马前子、炙甘草等16味药组成。1剂/日,先文火后武火,煎3次取汁400 ml兑匀,分2次温服。(2)辨证增减:①偏于气血亏虚者,适当增加人参、黄芪用量,酌加炒白术以健脾益气养血;②偏于肝肾不足者,酌加熟地黄、当归以补肝肾阴血;③偏于肝气郁结者,适当增加柴胡、香附用量,酌加郁金以舒肝解郁;④偏于气滞血瘀者,适当减半人参、黄芪用量,酌加郁金、丹参以加强行气活血的作用。(3)穴位贴敷膏:由丹参、人参、人工麝香、冰片等组成,按《中药制剂手册·散剂·七厘散》〔4〕之加工方法,研成极细粉末调匀,再加炼蜜适量调制成硬膏状,每次取豆粒大药膏置于2 cm×2 cm胶布中央,贴于患侧太阳穴处,每3 d更换1次。

1.3.2 西医对照组:口服曲克芦丁片120~180 mg、肌苷片0.2 g、腺苷钴胺片1.5 mg、胞磷胆碱片0.2 g、维生素B1片20 mg,均每日3次。

2组均以2周为1个疗程,疗程间停药3 d,连用4个疗程。

1.4 观察指标

治疗前及治疗结束后1周,由同一医师对患者进行视力(国际标准对数视力表)、视野(APS—6000BER视野计)及F-VEP(APS-2000 ER眼电生理仪)检查。以视力、视野平均缺损(mean defect,MD)、P100波潜伏期作为疗效判定指标。

1.5 疗效标准

参照《中医临床病证诊断疗效标准》〔5〕视网膜病指导原则与傅氏数据〔6〕拟定。

1.5.1 视力疗效:(1)显效:视力提高≥4 行;(2)有效:视力提高≥1 行,<4 行;(3)无效:视力提高<1 行或下降。视力在0.1以下者,以光感、手动/眼前30 cm、数指/眼前 30 cm、0.02~0.1 各为 1 行。

1.5.2 视野疗效:(1)显效:MD 减小≥8 dB;(2)有效:MD 减小≥4 dB;(3)无效:MD 减小<4 dB 或增加。

1.5.3 VEP疗效:(1)显效:P100波潜伏期缩短≥21 ms;(2)有效:P100波潜伏期缩短≥3 ms;(3)无效:P100波潜伏期缩短<3 ms或延长。

1.6 统计学方法

所有数据采用SPSS 16.0统计学软件处理,计量资料以±s表示,采用独立样本t检验;计数资料采用卡方检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 视力

复元明目汤治疗组:显效12只眼(32.4%),有效 20只眼(54.1%),无效 5只眼(13.5%),总有效率86.5%。西医对照组:显效4只眼(11.4%),有效15只眼(42.9%),无效 16 只眼(45.7%),总有效率54.3%。2组比较,差异有统计学意义(x2=10.429,P=0.005)。

2.2 视野

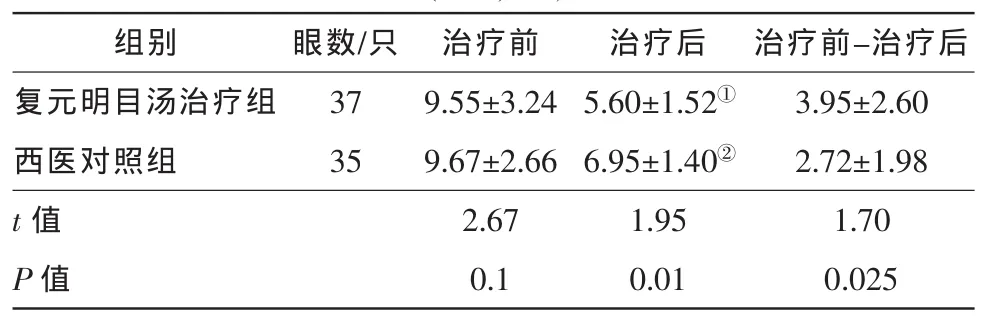

2.2.1 MD值比较:2组治疗后的视野MD值均较治疗前减小,差异有统计学意义(P<0.05),复元明目汤治疗组MD值的改善情况优于西医对照组(P<0.05)(表 1)。

2.2.2 视野疗效比较:复元明目汤治疗组:显效14只眼(37.8%),有效 19只眼(51.4%),无效 4只眼(10.8%),总有效率89.2%。西医对照组:显效5只眼(14.3%),有效 15只眼(42.9%),无效 15只眼(42.8%),总有效率57.2%。2组比较,差异有统计学意义(x2=11.055,P=0.004)。

2.3 VEP

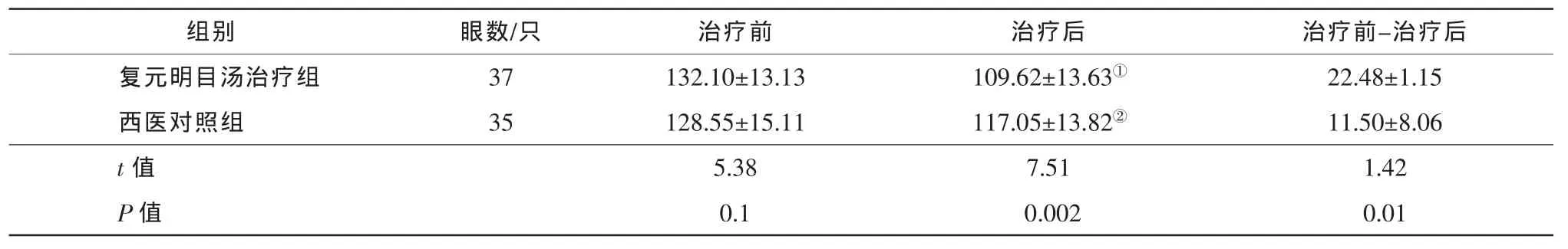

2.3.1 P100波潜伏期比较:2组治疗后的P100潜伏期均较治疗前缩短,差异有统计学意义(P<0.05);复元明目汤治疗组改善情况优于西医对照组(P<0.05)(表 2)。

2.3.2 VEP疗效比较:复元明目汤治疗组:显效10只眼(27.0%),有效 21只眼(56.8%),无效 6只眼(16.2%),总有效率83.8%。西医对照组:显效3只眼(8.6%),有效 15只眼(42.9%),无效 17只眼(48.5%),总有效率51.5%。2组比较,差异有统计学意义(x2=9.982,P=0.007)。

表1 2组视神经萎缩患者治疗前后视野平均缺损比较(±s,dB)

表1 2组视神经萎缩患者治疗前后视野平均缺损比较(±s,dB)

注:治疗前后比较,①t=2.103,P=0.01;②t=1.955,P=0.01(独立样本t检验)

?

表2 2组视神经萎缩患者治疗前后VEP P100波潜伏期比较(±s,ms)

表2 2组视神经萎缩患者治疗前后VEP P100波潜伏期比较(±s,ms)

注:治疗前后比较,①t=6.115,P=0.002;②t=7.514,P=0.002(独立样本 t检验)。 VEP:视觉诱发电位

?

2.4 不良反应

复元明目汤治疗组中有3例于贴敷药物1~2 d时,局部出现刺痒、发热、透骨感,揭除药物发现贴敷处皮肤充血,间隔1~2 d后缓解,继续穴位药物贴敷治疗,均能坚持使用。余未发现其他明显的不良反应。

3 讨论

视神经萎缩多由缺血、炎症、外伤和脱髓鞘疾病等引起,以视神经纤维丧失及神经胶质增生为病理性结局〔7〕,主要表现为外侧膝状体以前的神经节细胞及其轴索的传导功能障碍〔8〕。西医多以扩张血管、营养神经和改善代谢药物治疗为主,或予手术、高压氧等治疗,效果均不理想。

本病属中医“青盲”范畴。《审视瑶函》曰:“夫青盲者,瞳神不大不小,无缺无损,……俨然与好人一般,只是自看不见,方为此症。”《证治准绳·七窍门》曰:“玄府幽邃之源郁遏,不得发此灵明耳。”《审视瑶函》云:“真精者,乃先后二天元气所化之清汁,先起于肾,次施于胆,而后及乎瞳神也。”目为肝之窍,肝受血而能视;肾为先天之本,生髓通脑而入于目;脾为后天之本,生血而散精。故本病当责之肝、肾、脾三脏,以气血亏虚精微不足、无以上乘于目为本;玄府郁闭脉络阻塞、神光不得发越为标。当以“养肝健脾滋肾复元,启闭通络发越神光”为治则。

本文所用的复元明目汤为笔者家传,用于治疗青盲多有良效。方中以人参大补元气、生津益血,紫河车补精助阳、养血益气,同用以补养先后二天,复元濡目,为君。黄芪补气升阳、生血行滞,枸杞补肾益精、养肝明目,山茱萸涩温肝肾、防元气耗散,为臣。青盲之因,多由玄府郁闭、气滞血瘀、邪热蕴结、清阳下陷之病机所致,故用香附理气解郁、调达升降,麝香“通诸窍、开经络”(《本草纲目》),石菖蒲“补五脏、通九窍、明耳目”(《本经》),以此三者开启玄府郁闭,峻通经络目窍。女贞子补益肝肾,清热明目;菟丝子归肝脾肾经,补阳益阴明目;川芎活血行气开滞;全蝎搜剔通络止痉;葛根生津升阳;马前子“开通经络”(《医学衷中参西录》);柴胡疏肝解郁,升举阳气,平肝胆相火,引药上达于目。此七味与香附等共为佐药。甘草调和诸药为使。

现代药理研究表明,人参能加强大脑皮层的兴奋过程,改善神经冲动传导,并对冠状动脉、眼动脉、脑动脉有扩张作用。黄芪有改善外周血液循环及营养作用。麝香及马前子中所含士的宁,均能兴奋呼吸和血管运动中枢,提高大脑皮层感觉神经机能。葛根有明显增加脑及心脏冠状动脉血流量的作用。川芎等活血化瘀药,能有效改善微循环,改善组织缺氧状态,降低毛细血管通透性,有效促进病理产物吸收和病变组织修复,以保护和恢复受损的视神经〔9〕。

贴穴药膏中,诸药协同能活血通络,更与穴位的经络反馈功能相合,效应相乘,达到启振目中灵气,提高眼睛视力的效果。临床观察结果显示,复元明目汤联合中药穴位贴敷方案,可以有效改善视神经萎缩患者的视功能,在提高视力、减轻视野损害以及改善视神经传导方面,明显好于常规西医治疗方法,具有一定的临床价值。

[1]国家中医药管理局.中华人民共和国中医药行业标准:中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:113.

[2]李传课.中医药学高级丛书:中医眼科学[M].北京:人民卫生出版社,2006:684-685.

[3]刘家琦.实用眼科学[M].北京:人民卫生出版社,2005:554.

[4]中医研究院中药研究所:中药制剂手册[M].北京:人民卫生出版社,1978:395.

[5]王净净,尤俊杰.中医临床病证诊断疗效标准[S].长沙:湖南科学技术出版社,1993:237-405.

[6]傅冠英.补肾益气汤治疗视神经萎缩的疗效观察[J].中国中医眼科杂志,2011,4(21):201.

[7]韦企平,庄曾渊,高健生,等.成人视神经萎缩的病因和疗效分析[J].中国中医眼科杂志,2000,10(3):153.

[8]葛坚.眼科学[M].北京:人民卫生出版社,2005:333.

[9]黄贵芝,段俊国,邓亚军,等.活血化瘀法及其在眼科临床中的应用[J].中国中医眼科杂志,2005,15(2):122-123.