“观看”的诗意:汉语图像诗的审美建构

吴 彦

(广州美术学院人文艺术学院,广东,广州510006)

无论是象形文字,还是拼音文字,作为记录语言的一种符号,无非是利用人的视觉,使之以物质的形式固化下来,“看”自然就是其与生俱来的特性。就个别的汉语文字而言,视觉效果体现于形音义之“形”,但联字成词,联词成句,联句成篇……呈现出来的视觉效果又各不相同。字词句篇借助于各种不同的媒介表现出来之后,文学创作呈现出来的视觉形式本身也就具有了特别的审美情趣。随着书写技术的提高,现代印刷传媒技术的不断发展,文学创作呈现出来的视觉审美情趣也就越来越受关注,在许多作家尤其是诗人那里,成为诗意传达的强有力武器,图像诗便是典型代表。将文字描述的情境,通过文字的堆垒构成直观的视觉形式显示出来,整首诗或诗的主体以“图像”的方式建构而成,呈现诗歌外在的“可视意象”,以这种外在的“可视意象”蕴“意境”,这类诗歌一般被称为图像诗,或图形诗、图案诗、视觉诗。

诗歌创作中利用文字的视觉特性,古今中外其实早已有之。晋朝苏伯玉妻的《盘中诗》、宋代朱淑真的《相思信》、清代万树(亦名万红友)的《璇玑碎锦》等等,都是著名的图像诗。其中,《璇玑碎锦》共收镜状、菱状、碑状等各种图形六十幅,可读得诗、词、曲290余首。英语世界也有许多图像诗,著名的诗人如英国的斯蒂芬·豪斯(1475-1530)、赫伯特(1593-1633)等。美国的庞德把诗歌分为声诗、形诗和理诗,认为诗歌不仅可以在听觉上给人带来艺术,也可以在视觉上带来艺术。英语是表音文字,与汉字不同,图像诗的呈现方式自然也就迥然不同;用传统汉语和现代汉语创作出来的图像诗,在诗意的审美建构等方面也有很大差异。中国古代的图像诗文字游戏的成分居多,有些更近似于解谜,重在诗歌文字组合的线索及读法等方面;现代图像诗作者则充分发掘印刷等现代媒介的视觉空间审美特质,越来越自觉地利用视觉效果创作诗歌,具体的表现形态也是越来越丰富。

图像诗的诗意建构可借助于许多因素,对于汉语图像诗来说,最重要的审美情趣源于文字的象形基础。闻一多曾强调要重视汉语的视觉审美特性,指出“在我们中国的文学里,尤其不当忽略视觉一层,因为我们的文字是象形的,我们中国人鉴赏文艺的时候,至少有一半的印象是要靠眼睛来传达的。原来文学本是占时间的一种艺术。既然占了空间,却又不能在视觉上引起一种具体的印象——这是欧洲文字的一个缺憾。我们的文字有了引起这种印象的可能,如果我们不去利用它,真是可惜了。”[1]利用文字“占了空间”这一特性,挖掘其“在视觉上引起一种具体的印象”的审美功能,是现代汉语图像诗呈现出别样诗意的重要泉源。

作为象形文字,汉字是物像的符号化,语言的图像化,带有图画的性质。与拼音文字相比,汉字无疑更依靠视觉。正是在挖掘汉字所具有的视觉特质及其诗意的基础上,诞生了中国伟大的书法艺术。厄内斯特·芬诺罗萨认为汉字的特点有三:第一,汉字充满动感;第二,汉字与生活真实之间有关联;第三,汉字丰富的感性特点。汉字“不独能唤起思想之影像与音符字有等同之效力,且其唤起之影像更实在更生动。”[2]汉字的影像特质使其更适合作为诗歌表达的媒介。利用汉字的象形基础创作图像诗,的确是汉语图像诗创作的一大便利。汉字象形特质的恰当运用,可增添诗趣,有助于意义的生成。周策纵的诗《清明》,内容只有一个字:露。“露”,上有“雨”,“雨”下是“路”,加上诗题“清明”,很容易让人想起“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。另外,“露”为露珠,自然是既“清”且“明”。像周策纵创作的这类图像诗,力图回到象形字的本原状态,回到母语的生成状态,召唤出被遗忘的审美内蕴。

厄内斯特·芬诺罗萨论汉语,多雾里观花之处,可是来自彼岸的眼光,还是敏锐地发见了汉字的某些内在魅力,而这又恰恰为国人长期漠视,现在的中国读者们恐怕已经很难能从“人见马”三个汉字产生出芬诺罗萨那样丰富而奇特的联想。导致这种情况出现的原因有很多。首先,汉字演化至今,自身包含的象形因子越来越趋向于淡化。钱玄同说:“汉字在初造时的确是主形的;可是到了应用起来,便完全主音,对于字形只看作音的符号,它为什么造成那样的形,那样的形表什么意义,是不去理会它的。”[3]真正的象形字,在当下的汉语系统里,所占的比例是比较小的。中国大陆使用的汉字几经简化,除了部分字词外,已很少能引人注意其象形特质了。其次,20世纪初新文化运动兴起后,激进的现代中国知识分子们有意识地选择性地忽视了传统汉字的优点,甚或将其视为中国现代化进程中的绊脚石。刘半农认为:“文字这样东西,以适于实用为第一要义,并不是专讲美观的陈设品。我们中国的文字,语尾不能变化,调转又不灵便,要把这种极简单的文字,应付今后的科学世界之种种实用,已觉左支右绌,万分为难,推求其故,总是单音字的制作不好。”[4]瞿秋白则说:“汉字真正是世界上最龌龊最恶劣最混蛋的中世纪的茅坑。”[5]钱玄同直接提出“废除汉字”,“欲废孔学,不得不先废汉文;欲驱除一般人之幼稚的、野蛮的、顽固的思想,尤不可不先废汉文。”[6]激进的现代中国知识分子们在启蒙的大纛下要求废除汉字,罗马拼音化遂成为一时代之主潮,汉字的视觉审美特性随之在很长一段时间里被忽略了。在这个过程中,不乏有为传统汉字辩护者。1917年2月8日,林纾在《国民日报》上发表《论古文之不当废》,谈及“不当废”之因,却又坦承“乃不能道其所以然”。与废除汉字论者从现代化等视角高屋建瓴霸气十足的论断相比,无论气势还是说服力,林纾的话语都让人觉得气馁。20世纪20年代张荫麟翻译厄内斯特·芬诺罗萨《作为诗歌媒介的汉字》一文,以《芬诺罗萨论中国文字之优点》为题发表在《学衡》杂志上,这也是维护传统汉语的一种努力。在汉语现代化的浪潮中,维护汉语传统的努力显得苍白无力,难以得到应有的关注。

一个世纪转眼已逝,废除汉字的强势话语已经成为历史,现代新诗与传统汉字的关系被重新审视,汉语诗歌独特的审美特质成为人们关注的焦点话题之一。20世纪汉语及汉语诗歌发展的曲折历史进程,使得挖掘传统汉语审美特质的诗歌创作行为具有了超出诗歌本身的价值和意义。越来越受重视的现代图像诗的创作,除了独特的审美情趣的创造之外,也有助于我们唤回母语的根性。伊塔洛·卡尔维诺说过,“我之所以把形象的鲜明性列入我认为需要拯救的标准之中,那是因为需要提醒大家,我们极有可能会丧失这样一个人类基本功能:人闭着眼睛看东西,能够从白纸上印的一行行黑字中间看到各种颜色与图形,能够依靠形象进行思维。我在想,是否可能进行一种以幻想为基础的教育,使人们渐渐习惯自己头脑里的视觉幻想,不是为了抑制它,更不是让这些稍纵即逝的形象模糊不清,而是让它们渐渐具备清晰的、便于记忆的、能够独立存在的、栩栩如生的形式。”[7]“形象的鲜明性”是图像诗创作的重要的审美追求之一。

图像诗歌的视觉审美追求,不同于人们通常意义上所说的“诗中有画”。“诗中有画”就是指写诗也要力求画面形象生动,这画面也就是诗以语言文字描绘出来的画面形象。前人谈及诗与画的关系时,所谈多为“诗中有画”。宗白华说,“诗的形式的凭借是文字,而文字能具有两种作用:(1)音乐的作用,文字中可以听出音乐式的节奏与协和;(2)绘画的作用,文字中可以表写出空间的形相与色彩。所以优美的诗中都含有音乐,含有图画。他是借着极简单的物质材料……纸上的字迹……表现出空间、时间中极复杂繁富的‘美’。”[8]莱辛曾说:“一幅诗的图画并不一定就可以转化为一幅物质的图画。诗人在把他的对象写得生动如在眼前,使我们意识到这对象比意识到他的语言文字还更清楚时,他所下的每一笔和许多笔的组合,都是具有画意的,都是一幅图画。因为它能使我们产生逼真的幻觉,在程度上接近于物质的图画特别能产生的那种逼真的幻觉。”袁行霈也说过:“绘画反映生活是以颜色和线条为媒介,具有诉诸视觉的具体形象,可以被观者直接感受到。诗歌反映生活乃是以语言为媒介,而语言只是一群有组织的声音的符号。这些符号本身并没有可以被人直接感受的形象。但是语言可以唤起读者的联想和想象,使读者在自己的头脑中形成具有光、色、态的具体形象。被语言符号所唤起的形象虽然不是实在的,可以触觉的,但它们的丰富、多彩和活泼,决不逊于眼前的实物。”[9]虽然图像诗与“诗中有画”都追求“形象的鲜明性”,但具体实现的方式和途径大不相同。具体来说,图像诗是直接将自身呈现为图画,是直观的视觉形象;古典诗歌的“诗中有画”更多的是在通感的层面上呈现画意,追求逼真的幻觉,诗有画意,具有图画感,本身并非以图画的方式建构而成。前者的图像是外在的,视觉能够直接观看的,后者则是内在的,其实是一种如画的感觉。“诗中有画”之画不同于物质的图画,图像诗更接近物质的图画,是生动地呈现为“在眼前”的画,而不是“生动如在眼前”。

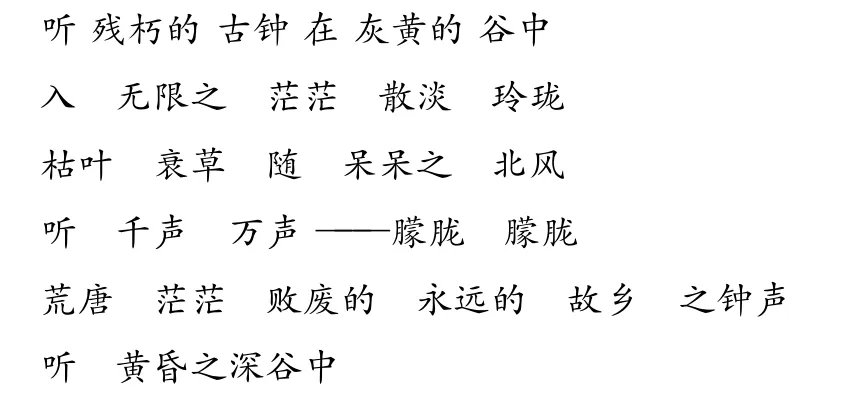

现代图像诗之所以成其为图像诗,重点不在于诗中之像,而在于诗之文字所占据的空间位置的特意排列。现代诗歌的流传,基本都是以印刷品的形式出现。现代的书写方式和印刷技术等都在某种程度上也促使诗歌文本发生着大的变化,这些变化表现在视觉层面,便是字词句篇在书页上呈现出来的具体位置及相互的空间关系,这些与页面的空间背景一起组成了图像诗的整体。在某种程度上,正是现代印刷传媒等技术的快速发展,为诗歌跨媒介创作提供了无限丰富的可能性。波德莱尔指出:“现代诗歌同时兼有绘画、音乐、雕塑、装饰艺术、嘲世哲学和分析精神的特点;不管修饰得多么得体、多么巧妙,它总是明显的带有取之于各种不同的艺术的微妙之处。”[10]现代诗歌发展的颇具诱惑力的趋向,不仅在于汲取各不同艺术的微妙之处为己所用,更在于其主动地糅合不同的艺术特质,使自身成为跨媒介的综合性的艺术产物。图像诗就是诗歌与图画两种艺术共同构建起来的综合性的审美对象。正因为如此,现代图像诗注定了无法脱离其印刷或书写的载体而存在,作为诗歌 (文学)与图画 (美术)的复合体,在阅读的情趣外,图像诗为诗歌阅读增添了别样的“观看”之诗意。现代诗人穆木天的《苍白的钟声》,便颇有“观看”之趣。

上面引用的是穆木天《苍白的钟声》一诗的最后一节。这首诗所有的诗行都是由一个一个的词与词组组合而成,词与词或词组之间由空白隔开,形成一种断断续续的意味,仿佛古寺传来的一声又一声的钟声,时起时伏,飘渺恍惚。而这种效果的造成,首先来自于诗歌文本的“观看”效果,字词间的空白对阅读者的文学想象造成的影响。沃尔特·翁谈认为:“印刷空间不仅影响科学和哲学想象,而且影响文学幻想,这就说明,印刷空间对心理产生的影响是相当复杂的……留白成为卡明斯诗歌不可分割的一部分,以至读者根本不可能把诗歌朗诵出来。凌乱的字母暗示的声音只能够存在于读者的想象之中,但这些字母又不仅仅是声觉的存在:声音与视觉和动觉上感知到的空间形成一种互动的关系。具象诗以某种方式使有声语词和印刷空间的互动达到了高潮。它用极其复杂或极其不复杂的方式,以视觉展现字母或语词;这些字母或语词有些只能够观赏而无法读出,但如果没有发音的意识,读者是无法欣赏其中的奥妙的。即使根本就不能朗朗上口的具象诗,也不仅是单纯的画面。”[11]字、声与图的跨媒介的巧妙组合,是图像诗的一大优势。进入电子媒介时代之后,这方面的表现更为明显。

汉字是一种方块字,有着不同于拼音文字的建筑特性。很多诗人便有意识地利用汉字的方笔特质,将汉字加以排列组合,透过视觉暗示,达到以图形写貌的具象作用。台湾诗人陈黎的《战争交响曲》就是这样的一首典型的图像诗。此诗共分3节,每节16行。第一节16行全部由“兵”字组成,仿若威风赫赫,无可抵挡地前进中的军阵;第二节诗由“兵”、“乒”和“乓”三字组成。其中,“兵”字由第一个诗行的21个字逐渐递减至第5个诗行的两个字,直至第6个诗行以后完全消失;“乒”和“乓”字则由第一个诗行的3个字逐渐增加到第6行的24个字,然后从第10行开始减少字数,诗行变得不再完整,直到最后一个诗行,只剩下了一个“乒”字和一个“乓”字,孑然相对。“兵”,会意字,从廾,从斤。上面是“斤”,是短斧之类;下面是“廾”,为双手。“兵”字就象双手持斤。“乒”和“乓”连读,即为象声词“乒乓”,军队交锋征战之音。“乒”和“乓”又是“兵”的缺省字,缺的正是会意字下面的象征双手的“廾”的一半。因此,“乒”和“乓”又像激战中四肢不再健全的战士。随着战争的继续,军阵的推进,战士的伤残不断增加,同时战士的数量也急剧减少,诗行中象征着死亡的空白越来越多,前进的军阵正在走向死亡。下面,便是这首诗的第二节:

《战争交响曲》的第三节,全部由“丘”字堆垒而成。“兵”,或缺胳膊少腿的“兵”,即“乒”和“乓”,完全消失不见。“丘”有坟墓之意,同时也可视为牺牲之“兵”。最后一节,可视为384座土丘,恰似384座坟冢。由“兵”到“乒”和“乓”,再由“乒”和“乓”到“丘”,由整齐的军阵到遍野的荒丘,这首图像诗将汉字的象形特质与空间中汉字的堆垒艺术恰到好处地结合起来,将残酷的战争对人生命的戕害给予了强有力的控诉。另外,“丘”是“兵”字的上半部分;战争过后,持“斤”的双手(“廾”)消失了,“斤”却依然还在,战争是否随着战士的死亡而退场,这实在是一个令人质疑的问题。《战争交响曲》以文字堆垒造成的视觉效果,成功地呈现出战争的残酷无情,将汉字的空间审美诗性发挥得淋漓尽致。

一首好的图像诗就应该拥有恰到好处的外形,但绝不仅仅只是拥有一个巧妙独特的外型,它依然离不开诗中内在意境的支撑。与一切优美的诗篇一样,形与意应相辅相成。否则的话,巧心不足,作关于蝴蝶的诗时就把文字排成蝴蝶的模样,写关于葫芦的诗时就将文字堆成葫芦的形状……,用汉字堆垒出来的那些外在的图形,除了能够让人见出所写之物,别无用处。脱去了图形,诗行里的文字使用,与非图像诗并无二致。当然,我们并不是主张图像诗的文字就一定与非图像诗不同,但是在与图画(美术)这一艺术相结合时,文字的感知运用,应该与这一新的表现方式相合才行,否则就很容易会为了迎合图而刻意扭曲配置文字,或徒有文字的堆垒而了无诗意。如下面这首图像诗便是如此:

这首图像诗只是将“树”字堆成一棵树的模样,完全把汉字当成了一种建筑材料,“树”字堆垒出来的树的图案与“树”字所代表的现实之树的外形在最简单的层面上相呼应。这样的图像诗,纯粹是对汉字使用的一种浪费。只有图像,而没有诗。正如郭沫若对玛利奈蒂的诗的评价:“我们读了玛利奈蒂这首诗,只觉得有了这么一回事……只是一幅低级的油画,反射的客观的誊录。诗人在这个环境里面或者是感得了些甚么,但是我们终竟不知道他究竟感得了些甚么……如是而已。这儿没有人生的批评,没有价值的创造,没有作家的个性。”[12]读图时代,图像诗的探索必将会呈现出新的面貌,但是作为美术与文学的跨媒介的综合性艺术,新的探索也是一种冒险,若是不能把握汉语审美的真正内蕴,诗意不足,或根本没有诗意,所谓的图像诗也就失去了“诗”的向度,只能算作是文字图像,或者说是低级的文字画罢了。

[1]闻一多.诗的格律[N].晨报,1926-05-13.

[2]芬诺罗萨.芬诺罗萨论中国文字之优点[J].张荫麟,译.学衡,1926(56).

[3]钱玄同.历史的汉字改革论[M]//刘 琅.读钱玄同.厦门:鹭江出版社,2007:217.

[4]刘半农.刘半农复王敬轩书[J].新青年,1918,4(3).

[5]瞿秋白.普通中国话的字眼的研究[M]//瞿秋白文集·文学编:第 2卷.北京:人民文学出版社,1953:690.

[6]钱玄同.中国今后之文字问题[J].新青年,1918,4(4).

[7]伊塔洛·卡尔维诺.美国讲稿[M].萧天佑,译.南京:译林出版社,2008:90.

[8]宗白华.新诗略谈[J].少年中国,1920(8).

[9]袁行霈.袁行霈学术文化随笔[M].北京:中国青年出版社,1998:174.

[10]波德莱尔.波德莱尔美学论文选[M].郭宏安,译.北京:人民文学出版社,1987:135.

[11]沃尔特·翁.口语文化与书面文化:语词的技术化[M].何道宽,译.北京:北京大学出版社,2008:98.

[12]郭沫若.自然与艺术——对于表现派的共感[M]//黄淳浩.《文艺论集》汇校本.长沙:湖南人民出版社,1984:167.