“常回家看看”的法律思考

康达律师事务所 律师 李立新

“常回家看看”的法律思考

康达律师事务所 律师 李立新

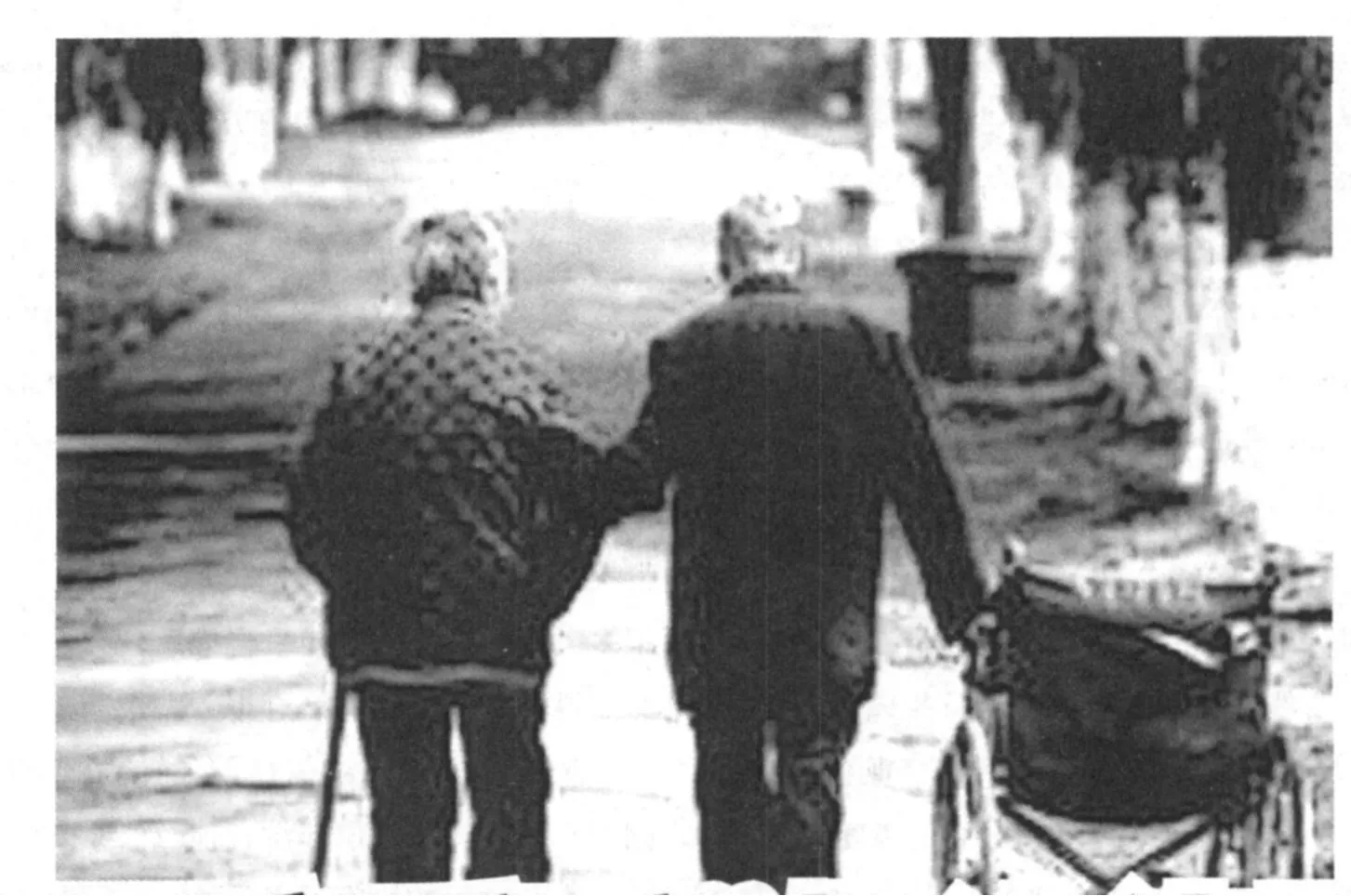

当我们在关注“大学生就业”,关注“蜗居”、“蚁族”,关注“70后”、“80后”、“北漂一族”的奋斗历程时,我们的目光是否错过了他们?他们是外出打工子女的父母,是在城市中打拼奋斗的“70后”、“80后”的双亲,是数目不断增长的庞大老龄群体。他们在城乡各处静静地生活,数着日子盼儿女回家,守着电话等儿女的问候。因为孤单,面临着很多问题:生活无人照料、病痛不能及时妥善治疗、抑郁烦闷的情绪无法排遣……空巢老人生存现状已成为我们无法避开的社会命题。 据资料显示:我国已经进入人口老龄化快速发展时期,我国现有60岁以上老年人约1.67亿,失能老人1036万,半失能老人2135万,大中城市空巢家庭达到70%……一连串数字的背后是严峻的养老形势。“空巢老人”,作为中国在此轮老龄化浪潮中最突出的表现和最严峻的问题之一,已经引起了政府以及社会各界的高度重视。未来我国人口老龄化进程将逐步加快,老龄化、高龄化、空巢化带来的社会问题将更加凸显。

中国自古就是礼仪之邦,崇礼尚孝。赡养老人、孝敬老人是最基本的传统美德,绝大多数儿女们都不会违背这样的传统伦理。远离父母,很多时候不是儿女们的主动选择而是“被选择”。当代中青年人的生活压力和工作压力过大。中年人面对“上有老下有小”的双重压力,年青人则更多的背负发展的压力,为了谋求更高的经济收入,一些人纷纷选择外出务工,便造成更多的老人“空巢”。同样因为经济原因,部分子女减少了回家看望父母的次数。就算生活在繁华大都市里的居民,随着生活节奏的加快,社会竞争压力的变大,人们也不得不把更多的时间和精力用于生计的奔波,而忽视了家里的老人。那数以百万计的城市“蚁族”、在贫困线上挣扎的低收入群体,即使有着体面工作的城市白领,在快节奏的生活当中,又有几人能够实现自己心中的远大理想?在“居者有其屋”的这个最基本的要求都难以满足的城市,能够“常回家看看”也成为了一种奢望。而一些与空巢老人有关的法律纠纷也开始出现。

日前,北京市房山区人民法院法官结合具体案例,呼吁全社会共同加大对空巢老人的关爱。

退休老人起诉要求六子女“常回家看看”

家住房山区的牛大爷已年过八旬,从单位退休后一直与老伴共度晚年。但是2009年老伴因病去世,只剩下牛大爷一个人独自居住和生活,子女及晚辈很少来探望他。由于难以忍受情感上的孤寂,牛大爷将自己的三个儿子、三个女儿起诉至房山法院,要求每个子女每月向自己支付生活费400元,并每周至少对自己探望一次。牛大爷表示,自己每月有2000多元的退休金收入,起诉子女不是为了讨要生活费,而是希望他们能常回家看看自己。

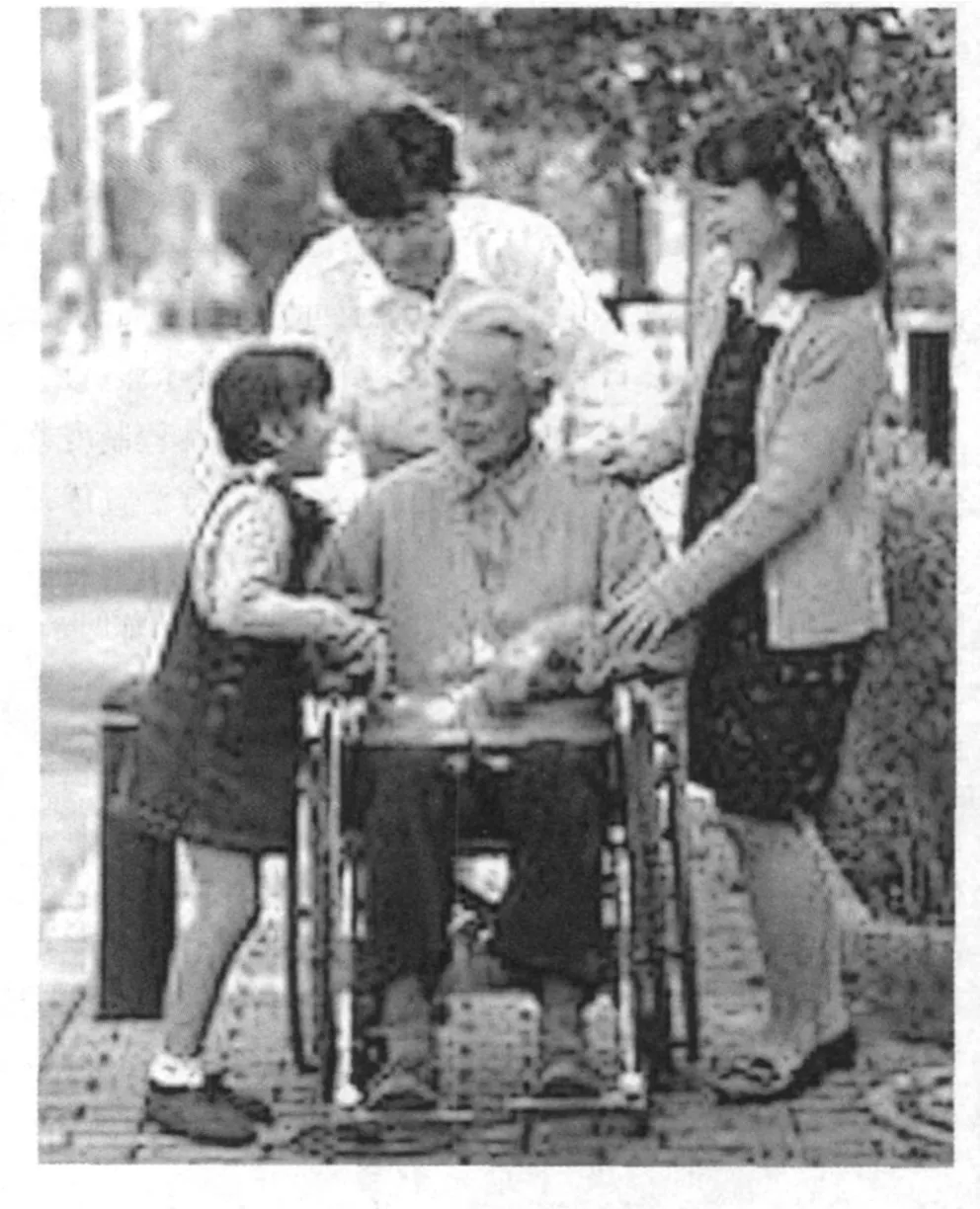

【现象分析】当前,很多空巢老人,往往有一定的积蓄,有稳定的退休金或养老保险收入,因此在生活方面基本能够得到保障,但子女忙于工作等原因疏于对其探望、照顾,精神上很孤独,因此老人们将子女等亲人诉至法院,请求法院判令子女定期回家探望,让自己获得“精神赡养”。

【法官说法】精神赡养与物质赡养对老人来说同样重要,因此,无论工作多忙,子女及晚辈们也一定要定期抽时间探望、陪伴老人,陪老人进行谈心交流、散心体检等活动。在拟修订的《老年人权益保护法》中确实有“赡养人要经常看望或者问候空巢老人”的规定,但即便该条规定最终获得通过实施,在实践中对于此类纠纷,法院往往也会选择努力做当事人的调解工作,否则,即便法院判决让子女定期探望,如果晚辈不主动、自觉地去履行义务,而是需要让法院强制带其去探望,可能会对老人的心理造成更大的伤害。

一份特殊的“精神赡养”判决

在天津市河西区也同样出现了此类案例。

一位八旬老人在老伴去世后,因为自己生病住院无力支付住院费且缺少照顾,将四名子女告上法庭。原告孙大爷诉称,自己含辛茹苦将四个子女拉扯成人,现在年事已高、身体多病且没有生活来源,已无力支付高额的医疗费用,要求四个子女每人每月给付赡养费200元,平均分担看病及住院的医药费,并轮流到家中探望和照顾护理,同时履行精神上慰藉的义务。孙大爷的四个子女各有理由,都不同意父亲的诉讼请求。

【判决结果】对于这样一起特殊的“精神赡养”案件,河西区法院经审理认为,老年人合理要求和合法权益应得到保障,四被告不但应在物质及经济上为原告提供必要的生活费用,而且还应在精神上给予安慰,在生活上给予照顾。四子女作为具有法定义务的赡养人,四子女不但要提供必要的医疗费,而且还应在生活上给予照顾,在精神上给予安慰。据此判决四子女每人给付孙大爷住院治疗费2000元、赡养费每月200元、判决子女履行对孙大爷的探望和照顾义务,四子女每人轮流照顾孙大爷一个月,并明确写入该法律文书。

【法官说法】 负责审理这起特殊的赡养纠纷案件的法官说,对老年人的赡养不但包含物质内容,也应当具有精神内容。老龄化社会下老人的精神需求和由此引发的赡养纠纷会越来越多,这起案件的判决是法院创新工作思路,为充分保障老年人合法权益进行的一次有益的探索和尝试。为了保证此类赡养纠纷案件判决的效果,法院还引入了法官回访制度,这样不仅能督促子女履行义务,而且还可以在说理教育中尽量修复双方的感情。

据《新华网》报道,一部关系中国一点多亿老年人合法权益保障的法律——《中华人民共和国老年人权益保障法(修订草案)》(以下称草案)于2012年6月首次提请全国人大常委会审议。新修订的《老年法》草案内容引起了广泛的社会关注。草案在“老年人精神慰藉”一章中规定,“不得在精神上忽视、孤立老年人,特别强调与老人分开居住的赡养人,要经常看望或者问候老人”。“子女常回家看看”,这一父母温情的期许,如今要写入法律的草案在网上一经公布,在短短的几个小时之内就成了网络的热搜词,在社会上引起了热烈的讨论。

赡养老人是法定义务,然而看望和问候老人主要是感情和道德义务。子女有没有条件回家看父母以及愿不愿意回家看父母,是由很多社会原因所决定的,单纯的运用法律来强制规定是不能起到任何作用的。当然,对老人有赡养责任而没有履行的,是可以通过法律途径来解决的。法定义务可以用制度加以规定,但在法律中规定感情和道德义务是很难达到立法本意的。此次将“常回家看看”入法,似乎让“空巢老人”们看到了与子女相聚的美好前景。然而,生活上的赡养义务,法律可以规范,但精神抚慰,并没有判断标准可言,也不可能成为法律规制的调整对象。必须正视的是,一旦“常回家看看”入法,对于此类纠纷的处理,存在很大的自由裁量空间。如判决子女每年必须回家看父母几次,或者不回家看就会受到刑事的处罚等等,势必引起很大的争议。在这种情况下,如果通过强制执行,将子女“绑架”回家看父母,子女很难有好脸色和好心情,继而也难以创造出倾心交流的温馨环境。父母得到的自然不是天伦之乐,而是心痛、心酸、悲哀,甚至是二次伤害。也就是说,“常回家看看”是一种感情,是一种良知,法律判决出来的亲情,尤其是强制执行来的亲情,只能是变味的亲情,最终往往是适得其反。如此,属于道德范畴问题的我们不妨就还给道德,在回家的问题上用道德来引导,在大环境上用法律来保证。只有这样,“常回家看看”才能成为人们的自觉行动,也才更符合我们的道德和人性。

但是,要真正实现法律的初衷,尚需着力解决好两个问题。

其一,强化老年人权益保障法的责任法特征。《草案》既然倡导子女“常回家看看”,那么就该为这种法律义务的实现提供必要的现实支撑。比如,子女要回家探望老人,用人单位不一定会批假探亲。《草案》虽有“用人单位应当按照有关规定保障赡养人探亲休假的权利”的规定,但是,事实上大多数体制外的从业者都没有探亲假、公休假的待遇,除了过年,平时想回家却回不了。这一现实矛盾的出路若能在立法中得以解决,则“常回家看看”就有了制度性保障。再比如《草案》第25条规定:“国家建立健全家庭养老支持政策,鼓励家庭成员与老年人共同生活或者就近居住,为老年人随配偶或者赡养人迁徙提供条件,为家庭成员照料老年人提供帮助。”这考虑到了老年人迁徙养老的问题,具有很强的现实意义。还有,对于拒不履行“常回家看看”义务的子女,特别是对那些长期不赡养、不探望、不联系父母的子女,法律也应该有明确的处罚标准。法律,应该体现罪与罚的法理均衡。

其二,在全社会培育“常回家看看”的思想意识。“常回家看看”既是道德的要求,又是法律的要求,包括用工单位在内的整个社会,都应该呼应这种要求,为这种要求的满足提供更多便利。眼下,不少用人单位已将家庭、孝道、感恩等纳入企业文化的范畴,企业可以在这方面做得更好。比如,在员工父母生日前后给员工放个探亲假、在重阳节邀请员工父母参加聚会、每年两次带薪休假制度、传统节假日的休息延长等。最核心的还是强化守法宣传,法律明确要求子女“常回家看看”、赡养父母,为人子女者岂能反其道而行之,单位岂能不遵守法律的规定?“常回家看看”写进了法律,还要写进天下子女的心间。

空巢老人问题的解决已不仅仅是子女要常回家看看这么简单,它作为一个社会问题需要全社会的共同努力。要解决老年人的精神慰藉问题,一方面要加强孝道规范教育,建立现代制度性的道德体系;另一方面要建立中国特色的老年人长期照护制度,完善社会保障体系。

一、建立健全老年人的养老、医疗、制度体系,探索针对老年人的优惠政策,提升老年人的收入,保障老人们的晚年生活。应把居家养老和规范化社区服务相结合,把社区养老引入,以弥补家庭养老的不足。只有做到家庭养老和社区养老的有机结合,才能提高老年人的生活质量。

二、定期开展尊老敬老教育活动,宣传爱老孝亲的先进典型和事迹,强化全社会对空巢老人的关爱意识,努力营造尊老、敬老、助老、孝老的良好氛围;呼唤邻里关怀,提高群众的互助互爱意识,对那些子女在外地的老人,应该招募志愿者与邻居进行一对一的结对援助。此外应建立居家养老为基础、社区服务养老为依托、机构养老为补充的社会化养老服务体系,为老人尤其是独居老人安享天年提供可靠保障。

三、加大《老年人权益保障法》的宣传力度,普及有关法律法规知识,为保护空巢老人合法权益提供支撑,依法维护老年人的合法权益。无论是来自社会的歧视、欺辱老年人的违法行为,还是来自子女的扯皮、拒不赡养老人的失德忘本,均可以通过法律程序使其自身合法权益不受侵犯。

四、强化社区为老服务体系,包括生活照料系列、医疗保健系列等;要加大养老机构的建设力度。积极引导空巢老人走出家门,融入集体生活之中,缓解他们的孤单寂寞;开展丰富多彩的文体活动,提升空巢老人精神需求。

老龄人问题,本质是社会问题。我们的社会早已不是农耕时代的以家庭为单位的社会,老龄人的妥善解决已经不是家庭成员的单一和独立责任,这是一个亟待解决的社会问题。社会养老机制要跟上时代的变迁,职工工资提高与带薪休假的社会立法的建立,两代人分居的客观障碍,老年人的话语权要与老年人人口相适应等等。只要在大环境下理顺矛盾,才能找到解决问题的办法,也才能缓解对老龄化社会的焦虑和对“空巢家庭”老人生活状况恶化的担忧。总之,“常回家看看”是道义而非法律责任,不能简单的将道德问题法律化。只有把法治与德治有效的结合起来,才能让子女真正做到“常回家看看”,真正满足老年人的精神需求。

栏目主持:耿 瑜