基于地震波反演的地震震源深度研究

张 辉 , 徐 辉 , 王熠熙

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 730000;2.兰州地球物理国家野外科学观测研究站,甘肃 兰州 730000)

0 引言

中等地震震源机制解、震源深度的精确确定在分析区域地震危险性时具有重要的科学价值。研究震源机制解的传统方法是P波初动法,这一方法物理概念清晰,快速简单结果较为可靠[1、2]。随着地震学家对震源机制理论和方法的研究,利用地震波形进行反演震源机制解,即使在台网相对稀疏、数据资料有限的情况下也能得到较可靠的结果[3~6]。近年来国际上发展了 “剪切-粘贴”(CAP)方法[7、8],同时利用宽频带近震记录的体波和面波波形记录联合反演矩张量解,分别拟合体波和面波,对速度结构和地壳横向差异不敏感[8],得到了广泛关注和应用[9~11]。

如何精确确定震源深度一直是个难题。在台网密集、震中距较小的情况下,利用Pg(Sg)走时定位便能获得较高精度的震源深度,而在台网相对稀疏的情况下,受观测方式和台站分布等客观条件所限,地震震源深度往往较难精确测定。近年来,近震深度震相的研究为确定地震的震源深度提供了一种新的研究思路。在理论上,合适震中距范围内可以观测到近震深度震相sPL、sPg、sPmP、sPn、sSmS,若能在实际地震记录中识别出这些震相及其参考震相Pg、PmP、Pn、SmS,便能较好的确定出震源深度[12~17]。

本文充分利用宽频带数字化地震记录,采用CAP方法反演了2010年2月23日甘肃迭部4.0级地震的矩张量解;通过理论波形与实际波形的对比分析,确定了本次地震精确的震源深度。

1 研究方法

1.1 震源机制解反演

CAP方法是一种全波形的反演方法[7、8],具有所需台站少、反演结果对速度模型和地壳结构横向变化的依赖性相对较小等优点。其主要思想是利用近震数据,把宽频带数字波形记录分为体波和面波部分,分别计算它们的理论地震图和实际观测波形的目标误差函数,在给定参数空间中进行网格搜索,同时反演震源机制解和震源深度。

考虑到因几何扩散产生的衰减对波形的影响,使用经震中距矫正后的绝对误差值作为误差目标函数[19],定义为:

式中,r为震中距,r0为选定的参考震中距,p为指数因子,一般而言,体波p=1,面波p=0.5。在此定义的目标误差函数下,采用网格搜索的方法在M0、θ-φ、δ、λ以及震源深度空间进行搜索,得到最佳的震源机制解、矩震级和震源深度。

1.2 理论地震图

采用目前广泛使用的频率-波数 (F-K)方法[18]计算各震中距的格林函数,进而得到理论地震图。F-K方法适用于水平层地壳模型,通过对频率和波数分别进行积分,采用传播矩阵计算地震的全波场位移分布,计算各种频率下包含了体波和面波波形等成分的全部波形。

2 数据资料和速度模型

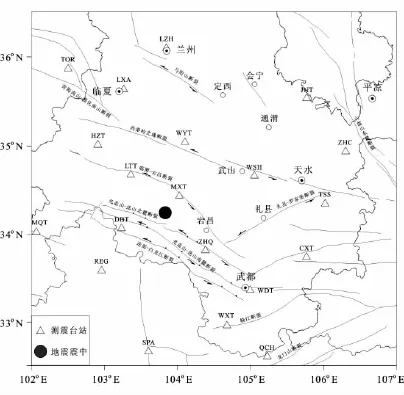

2011年2月23日在甘肃省甘南藏族自治州迭部县 (北纬34.25°,东经103.86°)发生一次MS4.0地震,震中位于临潭-宕昌断裂与光盖山-迭山北麓断裂之间,距两条断裂分别为33 km和13 km。甘肃数字地震台网给出的定位深度为8 km,本次地震在甘南藏族自治州迭部县和岷县多个乡村产生强烈震感。

本文使用了甘肃及邻近四川省的区域台网的宽频带数字地震波形记录,按照方位角覆盖及信噪比的要求,挑选出宽频带地震台的数据进行处理,挑选出的台站分布如图1所示。对挑选出的宽频带数据首先去除仪器响应,旋转至大圆路径得到径向、切向和垂向的位移记录;为了减小噪音影响,对信号进行滤波处理,其中Pnl部分使用带宽为0.05~0.2Hz、面波部分使用带宽为0.05~0.1Hz的带通滤波器进行滤波。采用相同的滤波范围,对计算得到的理论地震图进行滤波。

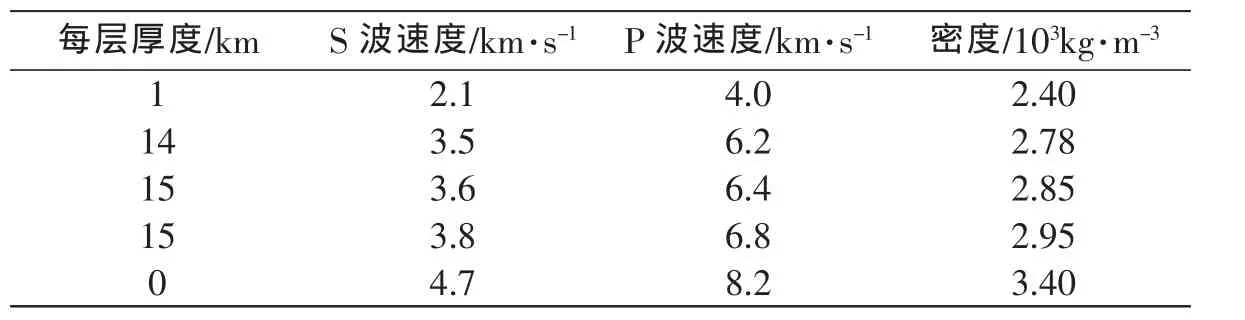

本文采用CRUST2.0的速度结构模型,结合李少华等[20]的研究结果进行了部分修正,得到该区域的一维速度结构模型,将地壳划分为4层如表1所示。

图1 地震震中及台站分布图Fig.1 Distribution of earthquake epicenter and stations

表1 岷县地区地壳速度模型Table 1 Layered crustal velocity model for Minxian region

3 结果分析

3.1 震源参数

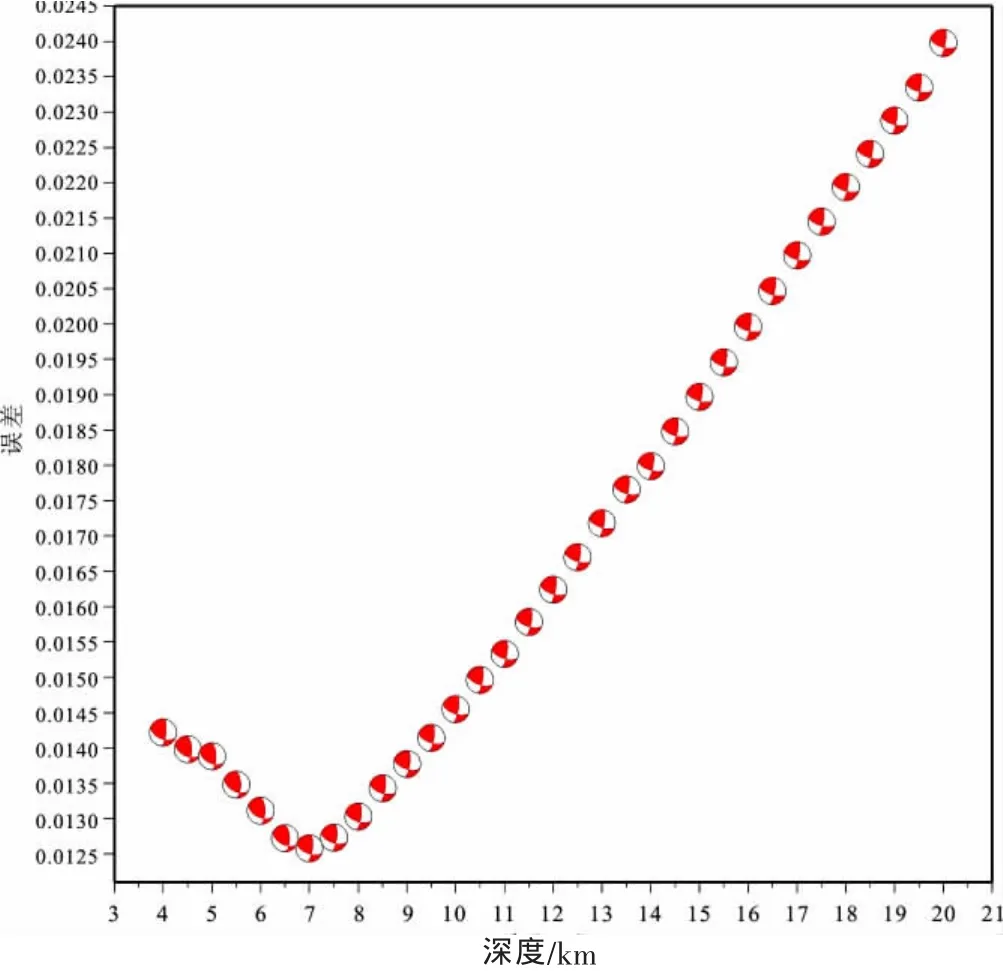

根据公式(1)给出的误差目标函数在参数全空间范围内搜索最佳震源机制解、震源深度。图2是观测波形与理论波形拟合误差随深度的分布,可以看出震源深度在7 km时波形拟合最好,误差最小。对应7 km深度时的最佳双力偶解为节面Ⅰ走向110°、倾角57°、滑动角23°;节面Ⅱ走向7°、倾角71°、滑动角145°,表现为带少量逆冲分量的走滑型地震。由图2可以看出,随着震源深度的改变,震源机制解变化并不显著,说明反演得到的震源机制解较为稳定。图3给出了震源深度为7 km的地震理论波形与观测波形的拟合情况,可见,大部分台站的Pnl和Snl各震相拟合系数多在90(百分比)以上,表明反演得到的震源机制解结果比较可靠。

图2 波形拟合误差随深度的变化Fig.2 Waveform fit errors as function of source depth

图3 岷县地震矩张量反演理论地震图 (红色)与观测地震图 (黑色)Fig.3 Comparison between the theoretical(red)and the observed(black)seismograms of Minxian

3.2 利用深度震相确认震源深度

对于近震的区域地震记录图上,在P波 (Pg或Pn)和S波列之间,有一个或多个震相发育良好,其中有一个或两个震相是区域深度震相,如sPL、sPg、sPmP、sPn、sSmS等深度震相可用于震源深度的测定。在100 km左右的记录上,sPg(向上传播的S波在地表被转换成在上地壳中传播的P波震相)发育良好。

由于深度震相与其参考震相的走时差对震源深度变化非常敏感,受震中距的影响不大,因此可以用于估计中小地震的震源深度。图4所示为三个不同震中距台站垂直分量记录,进行积分并通过1Hz低通滤波后的实际数据,三个台站上可以辨认出sPg震相。

图4 三个台站记录到迭部地震的位移观测图Fig.4 Displacement of Diebu earthquake recorded by three stations

根据Pg和sPg相对到时差可以约束震源深度的特征,选择震中距119.2 km的合作台(HZT,图1)进行Pg+sPg分析[12、17]。我们采用频率-波数法 (F-K),计算本次地震对HZT固定震中距上不同震源深度对应的格林函数,以本研究获得的震源机制解和表1中的速度结构合成得到不同深度的理论地震图,并和实际观测波形对比 (图5)。

由图5可以看出随着深度的增加,sPg出现的更晚。在7 km深度附近,合成地震图上的Pg与sP等震相的理论到时和相应的观测记录到时较为一致,总体上波形的振幅也吻合较好。因此,综合分析认为迭部4.0级地震的震源深度为7 km。

4 讨论与结论

本文充分利用了2011年2月23日迭部MS4.0级地震的近震宽频带波形资料,通过CAP方法反演得到了本次地震的震源机制解和震源深度,然后利用深度震相sPg和参考震相Pg对震源深度进行了详细分析。

图5 合作台深度震相sPg的合成地震图与观测地震图比较Fig.5 Comparison between the theoretical and the observed seismograms of sPg

结果表明,迭部4.0级地震的最佳双力偶解为节面Ⅰ走向110°、倾角57°、滑动角23°;节面Ⅱ走向7°、倾角71°、滑动角145°,表现为带少量逆冲分量的走滑型地震,震源深度为7 km。通过合作台上理论地震图与实际观测记录的比较,发现在7 km深度附近,合成地震图上的Pg与sP等震相的理论到时和相应的观测记录到时较为一致,波形振幅的吻合较好。综合分析认为本次地震的震源深度为7 km,与甘肃数字地震台网给定8 km的深度基本一致,进一步印证了CAP方法在深度约束上的可靠性。

致谢:本文使用了中国地震局甘肃区域地震台网提供的波形资料;CAP波形反演程序来源于美国圣路易斯大学的朱露培博士,由中国科学技术大学倪四道教授提供;图件采用了GMT绘制。感谢监测预报司举办的2011年河北承德数字地震培训班。审稿专家对本文提出了宝贵的意见和建议。在此一并致谢!

[1]许忠淮,阎明,赵仲和.由多个小地震推断的华北地区构造应力场的方向[J].地震学报,1983,5(3):268~279.

[2]胡幸平,俞春泉,陶开等.利用P波初动资料求解汶川地震及其强余震震源机制解[J].地球物理学报,2008, 51(6): 1711~1718.

[3]Kanamori H,Given J W.Use of long period surface waves for rapid determination of earthquake source parameters[J].Phys.Earth Planet Inter., 1981, 27(1): 8~31.

[4]Thio H K,Kanamori H.Moment-tensor inversions for local earthquakes using surface waves recorded at TERRA scope[J].Bull.Seism.Soc.Amer., 1995, 85(4): 1021~1038.

[5]马淑田,姚振兴,纪晨.1996年5月3日内蒙古包头西Ms6.4级地震的震源机制研究[J].地球物理学报,1998, 41(6): 795~804.

[6]许力生,陈运泰.从全球长周期波形资料反演2001年11月14日昆仑山地震时空破裂过程[J].中国科学D辑,2004,34(3):256~264.

[7]Zhao L S,Helmberger D V.Source estimation from broadband regional seismograms[J].Bull.Seis.Soc.Am.1994, 84(1): 91~104.

[8]Zhu L, Helmberger D V.Advancement in Source Estimation Techniques Using Broadband Regional Seismograms[J].Bull Seism Soc Amer., 1996, 86: 1634~1641.

[9]韦生吉,倪四道,崇加军,等.2003年8月16日赤峰地震:一个可能发生在下地壳的地震?[J].地球物理学报,2009,52(1):111~119.

[10]黄建平,倪四道,傅容珊,等.综合近震及远震波形反演2006文安地震 (MW5.1)的震源机制解 [J].地球物理学报,2009,52(1):120~130.

[11]郑勇,马宏生,吕坚,等.汶川地震强余震 (MS≥5.6)的震源机制解及其与发震构造的关系 [J].中国科学D辑,2009,39(4):413~426.

[12]Ma S T, Atkinson G M.Focal depths for small to moderate earthquakes(MN≥2.8)in western Quebec,southern Ontario, and northern New York[J].Bull Seism Soc Amer., 2006, 96(2): 609~623.

[13]崇加军,倪四道,曾祥方.sPL,一个近距离确定震源深度的震相[J].地球物理学报,2010,53(11):2620~2630.

[14]罗艳,倪四道,曾祥方,等.汶川地震余震区东北端一个余震序列的地震学研究[J].中国科学D辑,2010, 40(6): 677~687.

[15]韩立波,蒋长胜,包丰.2010年河南太康MS4.6地震序列震源参数的精确确定[J].地球物理学报,2012, 55(9): 2973~2981.

[16]韩立波,蒋长胜,吴文波.2011年安庆MS4.8地震SmS震相观测与研究[J].地震学报,2012,34(4):451~462.

[17]吕坚,曾文敬,谢祖军,等.2011年9月10日瑞昌-阳新4.6级地震的震源破裂特征与区域强震危险性[J].地球物理学报,2012,55(11):3625~3633.

[18]Zhu L,and Rivera L A.A note on the dynamic and static displacements from a point source in multilayered media[J].Geophys.J.Int., 2002, 148: 619~627.

[19]Tan Ying, Zhu L, Helmberger D V, et a1.Locating and modeling regional earthquakes with two stations[J].J Geophys.Res., 2006, 11(B01): 306~314.

[20]李少华,王彦宾,梁子斌,等.甘肃东南部地壳速度结构的区域地震波形反演 [J].地球物理学报,2012, 55(4): 1186~1197.