大学生人格、生活事件与自杀意念的关系研究

周 芳

自杀是一种十分复杂的生理-心理-社会现象,对自杀的研究已成为伦理学、心理学、社会学、医学、人类学等学科共同关注的课题。世界卫生组织公布的自杀数字表明,在3个年龄档次(15~29,30~59,60岁以上)中,无论社会文化背景如何,各国的自杀率均显示青年和老年2个高峰[1]。

高等学府是人类文化传递和创造的神圣殿堂,大学生是青年人中的佼佼者,寄托着父母长辈的殷切期望,担负着国家发展与建设的重任,是祖国未来民族的希望。虽然大学生自杀的人数相对于大学生整个群体比例较小,但它给社会、家庭和个人带来的后果和创伤却是惨痛的。据调查,集体自杀或感性引起的轻生将会发生在与自杀者最为接近的人群中[2],尤其是少年和年轻人,约占这一年龄段自杀总数的1%~5%[3]。也就是说,在大学生这些群体生活的密集人群中,如果发生自杀个案,就意味着有可能在更大范围内发生更多的自杀事件。因此,在大学生中开展生命教育,构建自杀预防工作网络,已经成为大学生心理健康教育工作的重中之重。

自杀意念(Suicide ideation)是偶然体验的自杀行为动机,个体胡思乱想或打算自杀,但没有采取或实现到此目的外显行为,是自杀的游离因子。它具有隐蔽性、广泛性、偶发性、个体发育性、个体差异性等特点[4]。大学生的自杀预防主要是防止大学生个体产生自杀意念或者将自杀意念消除于萌芽状态,不使之付诸行动,因此大学生自杀预防的对象具有一定的普遍性。各国自杀预防研究的结果也显示,向普通人群提供自杀预防知识,改变公众对自杀行为和自杀者的态度,是有效降低自杀率的方法之一。

尽管国内外对自杀的研究较多,但这些研究多集中于已实施自杀行为的高危人群的研究上,而对于大学生自杀意念的研究显得十分不足,这也是造成大学生自杀率逐年上升,居高不下的重要原因之一。此次调查自杀意念的发生率为25.8%,这一结果与以往采用相同筛查标准得出的自杀意念发生率接近,荆春霞等人在2003年调查广州市大学生的自杀意念发生率是18.53%[5],钟向阳等人对广东大学生的调查结果是25.4%[6],张小远对广东医科大学生的调查结果是24.5%[7]。本次研究从不同群体大学生自杀意念的差别入手,研究其与大学生的性格、遭遇的生活事件之间的相互关系,旨在促进大学生心理健康,建立针对性强、具有实效性的预防体系,减少大学生自杀死亡的发生。

1 对象与方法

1.1 对象 于2010年3月采取分层整群抽样方法,抽取广州地区在校大学生512名进行问卷调查,有效问卷408份。男生107人(26.23%),女生301人(73.77%);本科168人(41.18%),专科240人(58.82%);一年级93人(22.79%),二年级114人(27.94%),三年级148人(36.27%),四年级53人(13%)。

1.2 方法 采用团体施测方法,研究者本人担任主试,问卷统一发放和施测。本文研究有自杀意念大学生的筛选标准:采用艾森克人格问卷第69题“我曾有过不如死了为好的愿望:①是②否”和BECK抑郁问卷第 I题“最近1年内:①我没有任何自杀的想法;②我有自杀的念头但不会真去自杀;③我很想去自杀;④如果我有机会我就会自杀”。对艾森克第69题回答“是”,BECK抑郁问卷选择2、3、4的大学生为有自杀意念者;艾森克第69题回答“否”,BECK抑郁问卷选择1的为无自杀意念者。

采用大五人格简式量和刘贤臣等人编制的青少年生活事件量表。

1.3 统计处理 全部数据用记事本录入后转换为SPSS数据,在SPSS 11.0统计软件包上处理数据。

2 结 果

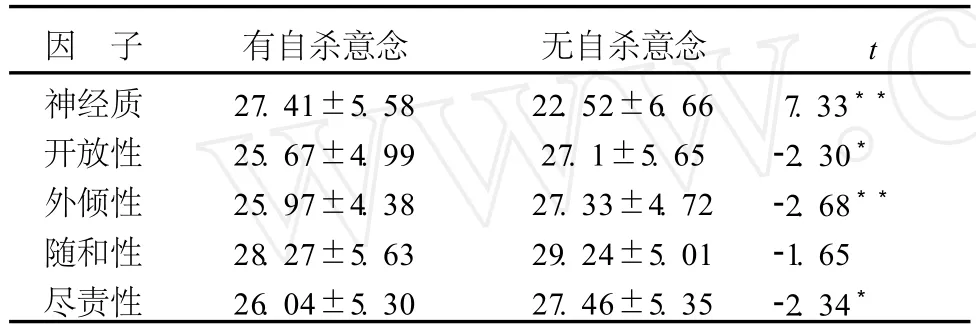

2.1 有无自杀意念者在人格特征上的差异比较见表1。

表1 有无自杀意念者人格特征的比较()

表1 有无自杀意念者人格特征的比较()

注:* P< 0.05,* * P< 0.01,下同

因 子 有自杀意念 无自杀意念 t神经质 27.41±5.58 22.52±6.66 7.33**开放性 25.67±4.99 27.1±5.65 -2.30*外倾性 25.97±4.38 27.33±4.72 -2.68**随和性 28.27±5.63 29.24±5.01 -1.65尽责性 26.04±5.30 27.46±5.35 -2.34*

由表1可见,有无自杀意念者在神经质、开放性、外倾性、尽责性上都有显著性差异,在神经质和外倾性上有非常显著的差异。有自杀意念的人表现得更神经质、更内向,不开放、不尽责。

2.2 有无自杀意念者在生活事件上的差异比较见表2。

表2 有无自杀意念者应激总分、应激事件的比较()

表2 有无自杀意念者应激总分、应激事件的比较()

因 子 有自杀意念 无自杀意念 t人际关系 9.76±5.11 7.89±4.37 3.64**学习压力 10.51±5.09 8.50±4.24 3.99**受惩罚 7.68±7.13 5.78±5.70 2.46*丧 失 4.75±3.61 4.16±3.33 1.53健康适应 5.30±3.69 4.03±2.88 3.24**其 他 5.46±4.23 4.28±3.15 2.63**应激总分 42.53±22.55 33.97±17.60 3.57**

由表2可见,有无自杀意念者在青少年生活事件应激总分上显现出非常显著的差异,除了在丧失因子上没有显现显著差异外,在其他各因子上都有显著差异,尤其是在人际关系、学习压力、健康适应、其他上呈现非常显著的差异。

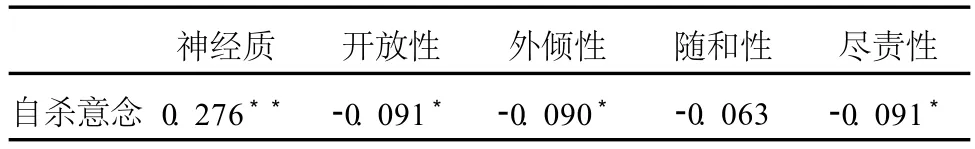

2.3 自杀意念与人格、生活事件的相关分析见表3。

表3 自杀意念与人格的相关(r)

由表3可见,自杀意念与人格中的神经质呈正相关,与外倾性、开放性、尽责性呈负相关。

表4 自杀意念与生活事件各因子的相关(r)

由表4可见,自杀意念与人际关系、学习压力、受惩罚、健康适应和其他生活事件呈正相关。

3 讨 论

3.1 单纯的内外向不直接影响自杀意念的产生,神经质是最重要的观测指标,情绪的控制和调节能力是预防的有效手段。自杀意念与人格的关系研究发现,有自杀意念的人表现得更神经质、更内向,不开放、不尽责,而且自杀意念与神经质的相关度非常高。对于神经质和自杀意念的关系,国内研究的结果普遍认为,神经质得分较高,在情绪上表现为焦虑、紧张、易怒、抑郁、好抱偏见、情绪过分且极不稳定的大学生往往对自杀行为持有支持和认可的态度,高宏生等[8]研究认为:人格是自杀意念的基础性因素,具有神经质倾向的人有强烈的情绪反应,容易产生自杀意念,其对自杀意念间接作用总和要比直接作用大,神经质倾向者对事物常常采用过激的应对方式,由此导致许多一般人不以为是的小事在神经质倾向者成为造成心理压力的负性事件,加之神经质倾向的人更容易产生对生活的无望以致出现自杀意念。这与本研究结果一致。从发展心理学的角度看,青年期个体(包括大学生)所面临的最大心理问题可归结为人格顺应和情绪控制。在青年期,一方面社会化的要求和自我意识的发展促使个体与社会不断发生冲撞,产生一系列的矛盾,如学习、工作与恋爱之间的矛盾,理想自我与现实自我之间的矛盾等,能否有效地解决这些矛盾,决定了个体能否顺利地实现人格的良好发展;另一方面,性成熟需要的日益强烈使青年期个体处于心理不稳定的状态。情绪不稳定是青年期心理的一个特征,能否调控这种不稳定的情绪是个体能否顺利渡过青年期的条件之一[9]。

单纯的内向和外向并不能直接影响自杀意念的产生,但可以通过其他方式对自杀意念产生影响。因此,在日常的生活中要多关心情绪表达过强,易怒的学生,在心理健康教育中要重视学生的情绪辅导,教会学生认识自己的情绪,学会情绪调节的方法。

3.2 几乎所有的生活事件都可能成为自杀意念产生的直接导火索,学校要积极构建和谐校园,关注学生身心健康,引导学生学习应对压力的方法。

生活事件中,有无自杀意念者在丧失因子上没有显著差异外,在其他各因子上都有显著差异,自杀意念与它们呈正相关,尤其是在人际关系、学习压力、健康适应、其他生活事件上呈现非常显著的差异。这说明,还处于成长阶段的大学生处在激烈的矛盾冲突中,面对生活中的应激事件,情绪上会有很大的起伏,人际、学习、适应是三大主题,这一结果与以往的许多研究结果基本一致。如:李伦、王谦[10]根据在心理咨询过程中接待的50名求询大学生的情况将大学生的心理应激生活事件分为3大类:包括来自家庭的问题、学习工作中的问题和恋爱与人际交往问题。齐平、吴金昌[11]的调查结果显示,大学生的主要心理问题是人际交往与社会适应问题(排第一位,占37.2%),其次是学习问题和就业问题(各占 26.3%和24.2%)。这一研究结果对学校心理健康教育工作有很大启示,可以从以上这几个方面入手,尽量使大学生面临的压力减小到最低程度,并提供有针对性的应对压力的方法。

自杀意念是自杀的早期心理活动,预防自杀的关键是要将自杀行为消灭在萌芽状态,即有效控制自杀意念的产生和最终阻止自杀意念的产生。学校的危机干预工作也要从源头抓起,在日常生活和心理健康教育中关注高危人群,主动关心他们的实际困难,积极做好心理疏导工作。

[1]翟书涛.危机干预与自杀预防[M].北京:人民卫生出版社,1997

[2]Hazell P.Adolescent suicide clusters:Evidence,mechanism s and prevention[J].Australian and New Zealand Journal of Psychiatry,1993(27):653-665

[3]翟书涛.选择死亡-自杀现象及自杀心理透视[M].北京:北京出版社,2001

[4]周忠琴,姜潮.大学生自杀意念影响因素研究[J].中国健康心理学杂志,2007,15(5):397-399

[5]荆春霞,王声涌,吴赤蓬,等.广州市高校大学生自杀意念发生的危险因素[J].中国学校卫生,2003,24(5):469-470

[6]钟向阳、张莉,邓基泽.利用《大学生人格问卷》进行大学新生心理问题筛查[J].中国健康教育,2004,20(7):584-586

[7]张小远,俞守义,赵久波.医学生自杀意念与人格特征、内外控和自尊水平的关系研究[J].第四军医大学学报,2007,28(8):747-749

[8]高宏生,曲成毅,苗茂华,等.大学生自杀意念的社会心理影响因素研究[J].中华流行病学杂志,2003,24(9):765-768

[9]杨碧漪,阎平.大学生自杀现象之心理分析[J].湘潭师范学院学报:社会科学版,2002,24(3):111-115

[10]李伦,王谦.大学生心理应激生活事件与应付方式的特点[J].医学与社会,2000,13(2):58-59

[11]齐平,吴金昌.大学生心理状况的调查、分析及对策研究[J].现代教育科学,2004(6):70-72