论中美人文社会科学研究合作结构

——基于SSCI、A&HCI论文(2002-2011)的计量分析

孟祥保

(东南大学图书馆,江苏南京210096)

论中美人文社会科学研究合作结构

——基于SSCI、A&HCI论文(2002-2011)的计量分析

孟祥保

(东南大学图书馆,江苏南京210096)

美国是中国最重要的人文社会科学研究合作国家,本文以中美十年SSCI、A&HCI合著论文为数据来源,分析了中美人文社会科学合作的结构,构建了中美机构学术合作网络,运用社会网络分析方法分析了合作网络的特征。研究表明,近10年是中美人文社科合作的快速发展期,合作领域主要是经济、管理、心理学与公共卫生等;著名研究机构构成了网络的核心,合作特点为双核模式。

科研合作;人文社会科学;社会网络分析;中国;美国

一、引 言

积极与世界各国合作是我国科学发展的一个重要内容,《高等学校哲学社会科学繁荣计划(2011-2020年)》指出:“坚持‘走出去’与‘请进来’相结合,加强统筹规划,创新思路办法,拓展交流途径,健全合作机制,有选择、有步骤、有层次地推进高等学校哲学社会科学走向世界,推动中华文化‘走出去’,增强我国国际话语权。”[1]因此,加强与其他国家合作研究是繁荣人文社会科学的重要内容,尤其是与美国的合作。自Vannevar Bush起草并发表了具有深远影响且备受推崇的讨论美国战后科学政策的报告《科学,无止境的前沿》(Science,The Endless Frontier)之时起,美国这个国家在世界科学领域就一直占据主导地位[2]。1979年中美签署《中美科技协定》,30多年中,中美合作形成了全方位、多层次、宽领域、广伙伴的合作局面,2011年1月中美续签《中美科技协定》。2009年11月,国家主席胡锦涛与美国总统奥巴马在北京会谈时,强调人文交流对促进中美关系具有重要意义,并进一步明确了建立新的双边机制,以期全方位推动中美两国文化领域的高端合作。可见,中美科技合作中的人文社会科学合作是其重要内容,也是我国人文社会科学“走出去”战略的要求,更是提升我国文化软实力的重要途径。

科学合作的重要形式是论文合作,通过相应的计量指标来反映两个国家、地区或者机构、作者的合作关系。如郭永正、梁立明选取SCI-E数据库中的1699篇中印合著论文,分析了20世纪80年代以来中印科学合作的发展进程,考察了中印科学合作的网络结构和中印科学合作的学科分布[3]。对于中美科技合作的研究典型如金碧辉、Richard P.Suttmeier等利用SCI论文中作者间的国际合作信息,分析了纳米科技、化学、遗传学和细胞生物学领域44个研究方向中国和美国在1996年至2005年10年间的科学合作发展态势[4],其研究发现在中美合作中,在美国的中国学者和华人发挥了重要作用。金炬、马峥、梁战平用文献计量学方法对中美科技合著论文的总体规模和比例及其变化、学科分布、机构分布和期刊分布等历史情况和现状进行了统计排名与评价,对国际科技合作绩效评估方法进行了初步探讨[5]。刘云、刘文、叶选挺选取2004-2008年SCI收录的中美合著论文,揭示中美科技合作机构的分布状况及其特点[6]。Tang L,Shapira P研究了中美在纳米技术领域合作的特点[7]。但是上述研究主要是研究中美自然科学领域的合作,或者研究对象仅限于几个学科,未见对人文社会科学合作进行评价,因此,本文在人文社会科学领域的框架内,着力研究如下问题:中美人文社会科学合作的整体进展、学科领域、影响力及合作的结构特点。

二、研究设计

1.数据来源

本文依据SSCI、A&HCI数据库收录的全部中美合作论文,检索策略为:在地址栏中输入“Peoples R China”and“USA”,在作者地址中同时出现中国和美国,则为中美合作论文,文献类型选取为Article,论文时间段为1898-2011年,2002-2011年。检索时间为2012年1月31日。其中2002-2011年间共计检索到6546条记录。需要说明的是数据包括中国香港、澳门地区论文,但不包括中国台湾地区论文。利用Thomson Data Analyzer(TDA)对下载的数据进行清洗与处理,一是规范国家、机构名称,如Tsinghua Univ与Tsing Hua Univ、Peking Univ与Beijing Univ要统一到规范名称上;二是矩阵构建,利用TDA构建研究机构共现矩阵。

2.研究方法

在中美人文社会科学合作论文基础上,采用社会网络分析方法、多元统计(多维尺度分析)进行分析。社会网络分析起源于20世纪60-70年代的西方学术界,是一种新的研究范式,被广泛运用于科学学、图书情报学及其他学科领域,如数学、物理学、生物学、新闻传播、政治学、管理学、地理学等学科领域,主要用来揭示学科结构与发展趋势[8]、知识网络、知识图谱[9]、研究者合作结构[10]。

三、研究结果分析

1.中美SSCI、A&HCI论文合作数量

在全球SSCI、A&HCI论文增长态势下,中美SSCI、A&HCI论文数量及其合作论文数量也在不断随之增长。根据笔者统计,中美人文社科合作论文最早起源于1928年在《MENTAL HYGIENE》的一篇论文,1898-1949年中美人文社科论文数量极少,仅为6篇论文。1950-1978年间,由于历史原因,中美之间合作也极少,合作论文4篇。1979年以后,随着改革开放,中国学术研究也逐步走向世界,中美合著论文数量也在逐年增长,尤其是1998年以后,数量首次超过100篇,2000年超过200篇。

2002-2011年的十年间中美人文社会科学合著论文数量由2002年的261篇增至2011年1322篇(图1),约增加4倍,说明两国合作领域不断扩大。合作论文数量占中国SSCI、A&HCI论文数量的比例始终在23%-25%之间,占美国论文数量的比例由0.58%逐年增加至2011年的2.07%,但是比例偏小。说明中国在美国人文社会科学研究中的影响力不断提升,但是还不是重要合作伙伴。

图1 中美合作论文数量及各占本国SSCI、A&HCI论文数量比重

2.中美SSCI、A&HCI合作学科领域

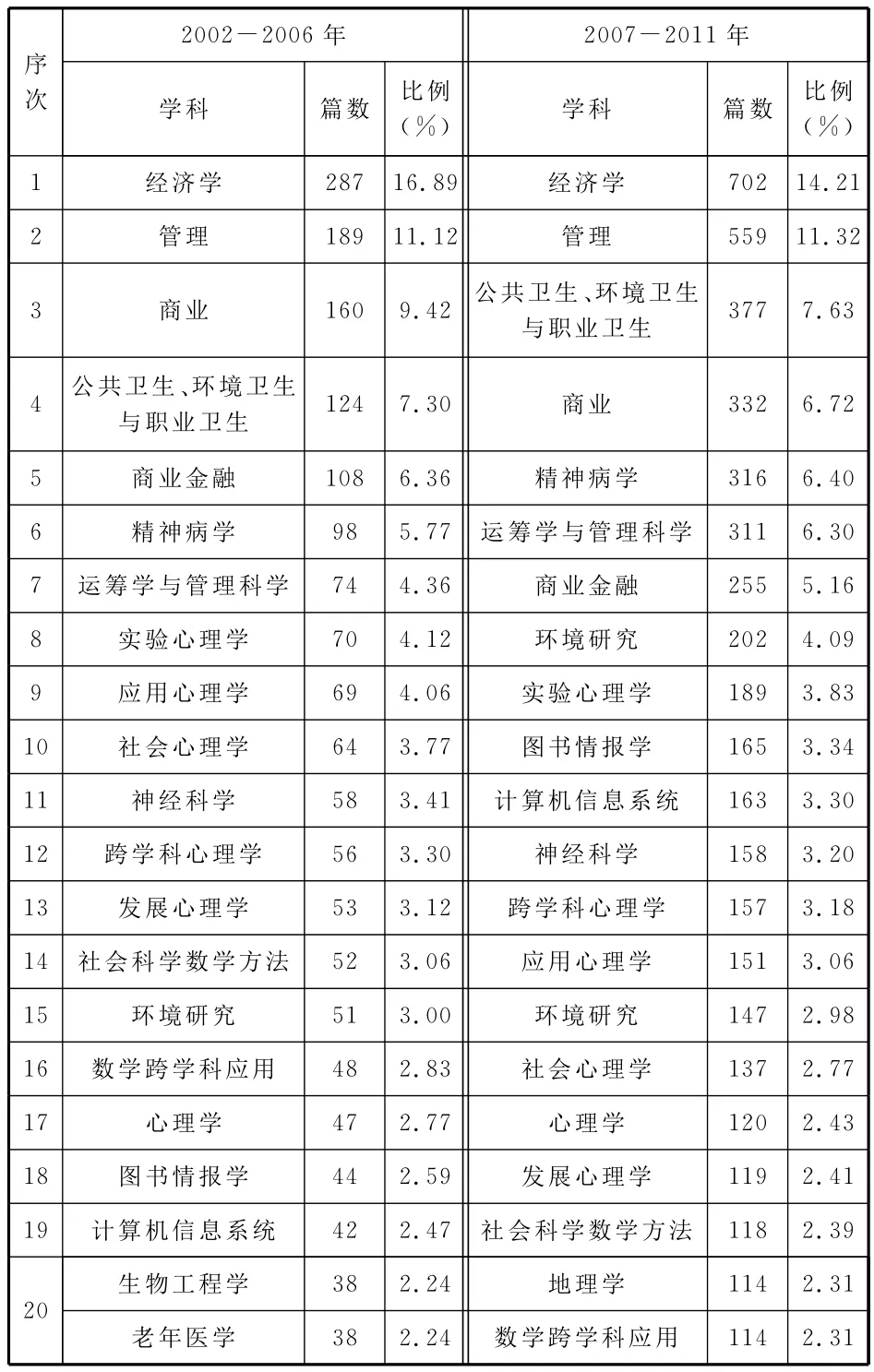

按照ISI学科分类,中美人文社会科学合作的主要学科领域依此为商业与经济、心理学、公共卫生领域(具体见表1),而这些领域是典型的社会科学与理工的交叉领域,或者是美国的强势学科,基本上超出了我们自己定义的人文社会科学。而在一些中国重要的学科领域如语言学、政府与法律、历史与哲学、文学、语言学合作数量偏少。

表1 中美人文社会科学研究合作学科领域

这一现象还可以从期刊分布得以佐证,论文绝大数分布于经济学、管理学期刊之上,分布最多的期刊依此为European Journal of Operational Research(58篇)、Energy Policy(53篇)、China Economic Review(51篇)、Management Science(46篇)、Journal of Econometrics(45篇)、Journal of International Business Studies(39篇)、Journal of Financial Economics(37篇)、Journal of Banking &Finance(35篇)、PLoS ONE(35篇)、Social Science &Medicine(34篇)。2002-2011年,中国发表了SSCI、A&HCI论文27927篇,美国发表了SSCI、A&HCI论文538870篇,各自优势学科论文及比重依次见表2。

表2 中美优势学科论文数量比较(2002-2011年)

从表2中可见,中美合作的主要学科领域基本是中国的优势学科领域,但是文学、语言学例外,尤其是文学的论文数量突出,根据笔者检索,2002-2011年中国学者在华中师范大学主办的刊物《外国文学研究》(A&HCI源刊)上发表了643篇论文。但是通过与美国的优势学科比较,在法律、政治学、社会学领域,我们还比较薄弱,与美国有较大的合作空间。事实上,这些学科正是我国所定义的人文社会科学。

3.中美国际合作的国家/地区、机构比较

国际合作的水平可通过分析文献作者的所属机构来进行评价。2002-2011年间,与美国人文社会科学合作论文数量占中国论文数量的23.64%,其次为英国、澳大利亚等发达国家/地区,但是合作论文数量远远低于与美国的合作,说明美国是中国人文社会科学研究的重要合作伙伴。值得注意的是,中国台湾地区是中国内地重要的合作伙伴。对于美国而言,加拿大、英国是其重要的合作伙伴,中国是其第三合作伙伴。由此推测地理、语言因素扮演了重要角色(具体见表3)。

中美合作论文中,美国作为第一作者占到了论文数量的近一半(48.95%)。其次为中国(42.43%),再次为加拿大、英国、澳大利亚、新加坡、韩国、中国台湾、德国、日本。

表3 中美人文社会科学研究合作国家/地区比较

在中美人文社会科学合作论文中,中国香港地区的高校,如香港中文大学、香港大学、香港城市大学在中美人文社会科学合作研究中扮演了重要角色,内地北京大学、中国科学院、清华大学、北京师范大学紧随其后(具体见表4)。美国哈佛大学、加州大学洛杉矶分校、南加利福尼亚大学、伊利诺伊大学是中美合作的主要机构。

表4 参与中美人文社会科学研究合作主要研究机构

从表4中可以看出,参与中美合作的研究机构高度集中,集中在少数高校,如中国的前20个占据了全部的80%多,其中又以香港地区高校最为明显。美国也是少数名校参与了中美人文社会科学的合作。此外,来自高校之外的中国科学院、中国疾病预防控制中心扮演了重要角色。

4.中美人文社会科学合作的社会网络分析

选取合作论文数量60篇以上的64个研究机构,构建64×64的矩阵,通过社会网络分析研究其合作关系,运用Ucinet 6绘制成图,见图2。

图2 中美人文社会科学研究合作机构社会网络分析

每一个节点的大小代表机构发文量多少,节点越大表示该研究机构发表论文越多,连线的粗细表示每一个合作对象之间的合作次数,线条越粗表示中美之间合作的次数越多。由图2可以直观看出,北京大学、香港大学、香港中文大学、中国科学院、清华大学、复旦大学、哈佛大学、华盛顿大学、加州大学洛杉矶分校最为突出,位于网络的中心,对合作网络起着重要的联通和桥梁作用,在中美合作中也是最为活跃,有着广泛的合作关系和合作领域。

将上述矩阵转换为二值矩阵,进行核心-边缘(core-periphery)分析。核心-边缘结构分析根据网络中节点之间联系的紧密程度,将网络中的节点分为核心区域和边缘区域。处于核心区域的节点在网络中具有比较重要的作用。分析结果(初始拟合值为0.370,最终拟合值为0.496)表明,香港中文大学、北京大学、香港大学、中国科学院、香港科技大学、香港城市大学、香港理工大学、清华大学、北京师范大学、哈佛大学、加州大学洛杉矶分校等33所大学处于网络的核心位置,中国疾病预防控制中心、武汉大学、西安交通大学、香港浸会大学等31个研究机构处于相对边缘位置。换言之,这些研究机构在中美人文社会科学研究合作中扮演着主要角色。

图3 中美人文社会科学研究合作机构多维尺度图分析

5.多维尺度分析

利用SPSS中的相关分析,将上述64×64矩阵转换为泊松相关矩阵,以消除由机构共现次数差异所带来的影响。运用多维尺度分析能够在二维空间中直观反映中美人文社会科学合作研究机构的位置、机构组成以及机构之间的相似程度。图3为多维尺度分析结果(Stress值等于0.30337,RSQ等于0.52828)。

图3中机构之间的距离表征其合作的紧密程度,距离越小,合作越紧密,反之,说明机构之间合作不频繁,机构之间较为独立。整体上看,合作网络呈环形结构,在第一象限内,以浙江大学、香港科技大学、加州大学伯克利分析等为代表;第二象限内以中国科学院、香港浸会大学、马里兰大学为代表,第三象限内以清华大学、香港科技大学、武汉大学、上海交通大学、加州大学洛杉矶分析为主要代表,这一区域集中了中国大陆主要高校;第四象限以华盛顿大学、北京大学、香港大学、哈佛大学、耶鲁大学、杜克大学等,集中了中美人文社会科学研究最优秀的研究机构。

四、研究结论

本研究结论如下:

1.中美人文社会科学合作研究稳步增长

近10年来中国人文社科论文数据快速增长,也是中美人文社会科学合作的快速平稳发展时期,美国是中国最为重要的合作对象,与其合作领域遍及人文社会科学各个领域。此外,中国人文社会科学SSCI、A&HCI论文数量的增长也表明中国人文社会科学逐步走向世界。“英国皇家学会的研究发现,单纯从公开发表的科学论文数量来看,中国最早2013年就将超过美国成为全球科技创新第一大国,而不是原来预测的2020年”[11],但是在人文社会科学领域,这种趋势表现得还不是那么“强烈”。

2.中美人文社会科学合作研究的学科与地域结构具有不均衡性

一是合作机构集中在少数著名研究机构上,集中在经济发达区域,如香港、北京、上海。因此,在这种增长趋势下,应进一步扩大中美交流层次及方式,积极挖掘本土优势。二是从学科角度而言,中美合作领域主要集中在社会科学应用领域,如经济、管理、公共卫生,纯粹的人文学科,如哲学、历史则合作偏少。“学科结构在很大程度上体现了国家科技发展战略的布局特点,是优势学科和重点学科建设、人员队伍配备、实验平台搭建的直接反映。”[12]所以要优化学科结构,加强国际合作,整合学科本土优势,努力让更多的学科走向世界。

3.中美合作模式是“双核心模式”

中美各自的著名研究机构,尤其是高校的研究机构,是中美人文社会科学合作研究的主要参与者,构成中美合作的“双核模式”,这一态势可以用图4表示。各自的著名研究机构是中美人文社科合作研究的重心,在科学研究交流中扮演着重要角色。此外,美国是中国的首要合作对象,而中国并非美国的第一合作伙伴。

图4 中美人文社会科学研究合作“双核模式”

五、结 语

在经济全球化的历史语境中,如何通过有效的文化交流,来缩小和弥合人类社会在文化领域的对立与冲突至关重要。经贸的交往只能够加强双方的利益合作,可是并不能“购买到”对方的文化价值观,文化的理解必须通过文化的交流才能够实现[13]。科学合作对于促进中美交流具有积极的作用。本研究从SSCI、A&HCI合著论文角度,综合运用机构共现、多维尺度分析、社会网络分析等科学计量方法,从科学论文角度研究了中美人文社会科学合作的结构,以期为中美人文社会科学进一步合作提供有益参考,为进一步扩大中美合作交流范围提供借鉴,为构建“机制化、多层次、宽领域”中美合作模式有所启示。诚然,中美人文社会科学研究的合作有交流访问、联合培养留学生、文化论坛等多种形式,本文仅从论文合作形式考察,是本研究的不足。无论是哪一种方式,都需要进一步深化与扩大合作领域,创新合作模式。

[1] 高等学校哲学社会科学繁荣计划(2011-2020年)[EB/OL].[2012-02-03].http://www.sinoss.net/uploadfile/2011/1107/20111107050858252.pdf.

[2] Jonathan Adams,David Pendlebury,朱海峰,马建华.全球研发报告——美国[J].科学观察,2011(5):2-8.

[3] 郭永正,梁立明.中印科学合作的科学计量学分析[J].科学学研究,2009(11):1634-1640.

[4] 金碧辉,Richard P.Suttmeier,张望,等.中美科学合作:文献计量学分析[J].山西大学学报:自然科学版,2007(2):295-302.

[5] 金炬,马峥,梁战平.从中美合著论文状况看中美科技合作[J].科学学与科学技术管理,2007(5):41-47.

[6] 刘云,刘文,叶选挺.基于SCI合著论文的中美合作机构分析[J].科学观察,2010(1):10-15.

[7] Tang L,Shapira P.China-US scientific collaboration in nanotechnology:patterns and dynamics[J].Scientometrics,2011,88(1):1-16.

[8] 苏娜,张志强.社会网络分析在学科研究趋势分析中的实证研究——以数字图书馆领域为例[J].情报理论与实践,2009(9):79-83.

[9] 刘彤,时艳琴.基于社会网络分析的专家知识地图应用研究[J].情报理论与实践,2010(3):68-71.

[10] 鲍杨,朱庆华.近10年我国情报学研究领域主要作者和论文的可视化分析——基于社会网络分析方法的探讨[J].情报理论与实践,2009(4):9-13,3.

[11] 樊春良,邬浩.国外对中国科学技术发展的评价[J].科学与社会,2011(3):96-108.

[12] 杨立英,周秋菊,岳婷,等.中国科学:发展水平与学科结构的思考——2010年SCI论文统计分析[J].科学观察,2011(1):23-50.

[13] 贾磊磊.寻求理想的文化存在方式[N/OL].人民日报,2011-01-17(023)http://cpc.people.com.cn/GB/64093/82429/83083/13744831.html.

G321.5

A

1671-511X(2012)04-0014-06

2012-03-23

孟祥保(1984-),男,安徽霍邱人,硕士,东南大学图书馆助理馆员,研究方向:信息资源建设,科学计量学,图书馆管理。