纳雍有个“农民讲师团”

文 Ⅰ图 本刊记者 张波 黄锋 文竺艳 特约记者 黄正权

纳雍有个“农民讲师团”

文 Ⅰ图 本刊记者 张波 黄锋 文竺艳 特约记者 黄正权

“农民讲师团”这个让群众亲切而又尊敬的“土专家”团队,用心灵的“钥匙”开启了培育新型农民的“大门”,在县委的“起跑号令”中,带领群众齐心协力奔“小康”。

一个地方发展的速度、经济实力的提升,与群众文化素质、技术能力和思想道德水平的高低有着不可分割的关系。

要快速发展,要提升经济实力,怎么办?

必须先解决群众的素质问题!

地处乌蒙山系东南麓、乌江上游六冲河与三岔河之间的纳雍县,在助推农村经济发展上,充分运用了基层组织的力量,在农村党员和群众培训上出新招、实招——评选“农民讲师”到农村巡讲。

纳雍创新工作方式,通过“农民讲师”培训农村党员群众,以实招求实效,破解了农村发展慢的问题。

首场培训有意外收获“农民讲师团”应运而生

听得懂,才能学得好,这是培训必须遵循的原则!

在充分调查了解的基础上,纳雍县大胆尝试,聘请“田秀才”、“土专家”为村干部和农民讲“课”。2011年11月22日,来自全县各乡镇村(社区)的100名村干部聚集在县党校,认真聆听阳长镇四新六合养殖场负责人罗德华同志讲解养殖技术,不时响起热烈掌声。

让农民上课的做法,取得了意想不到的效果。通过“农民语言”的交流,就像是在家门口唠嗑一样,传授致富经,给学员提供了学的样子、攀的方向,树立了“比学赶超”标杆。

群众想什么盼什么,需要政府怎么做,乡镇干部不一定太清楚,而身在农村的“田秀才”、“土专家”恰好最明白。“农村发展靠农民,农民发展农民帮”,让农民“讲师”给农民讲“课”,农民听得懂、学得好。

通过这种方式的讲演,不但拉进了授课者与学员的距离,而且节省培训成本,培训面也拓宽了,对农村乡土人才也是一个锻炼。这样的做法,一下与干部培训部门负责人的思维碰出了火花,创业带富“农民讲师团”应运而生。

“农民讲师”王传华正在向当地老百姓传授“如何把孩子教育成才”。

合格“农民讲师”能说会做还要履职尽责

“农民讲师既要能说会做,更要群众认可。”县委党建办负责人说。以群众喜欢为落脚点,采取多种措施,从村干部、农民党员和致富带头人中评选出有一定专长或对某项工作有一定心得、并且要有较强的语言表达能力的“土专家”。

在农民讲师评选过程中,从不同角度进行遴选:纳雍县各乡镇按群众代表推荐、乡村干部推荐、班子成员推荐,党委会确定的“三推一定”方式,评选出5-8名乡级农民讲师。县级农民讲师的评选先由乡镇党委在乡级农民讲师中推荐出2名上报,县委党建办按60%的比例推选进行面试竞选,着重以“能说”为考察重点。

“小赢靠智,大赢靠德。” 3月24日,参加纳雍县竞选“农民讲师”的龙场镇杓座村乡级“农民讲师”、返乡创业能手罗飞扬围绕这八个字进行的演说,赢得阵阵掌声。

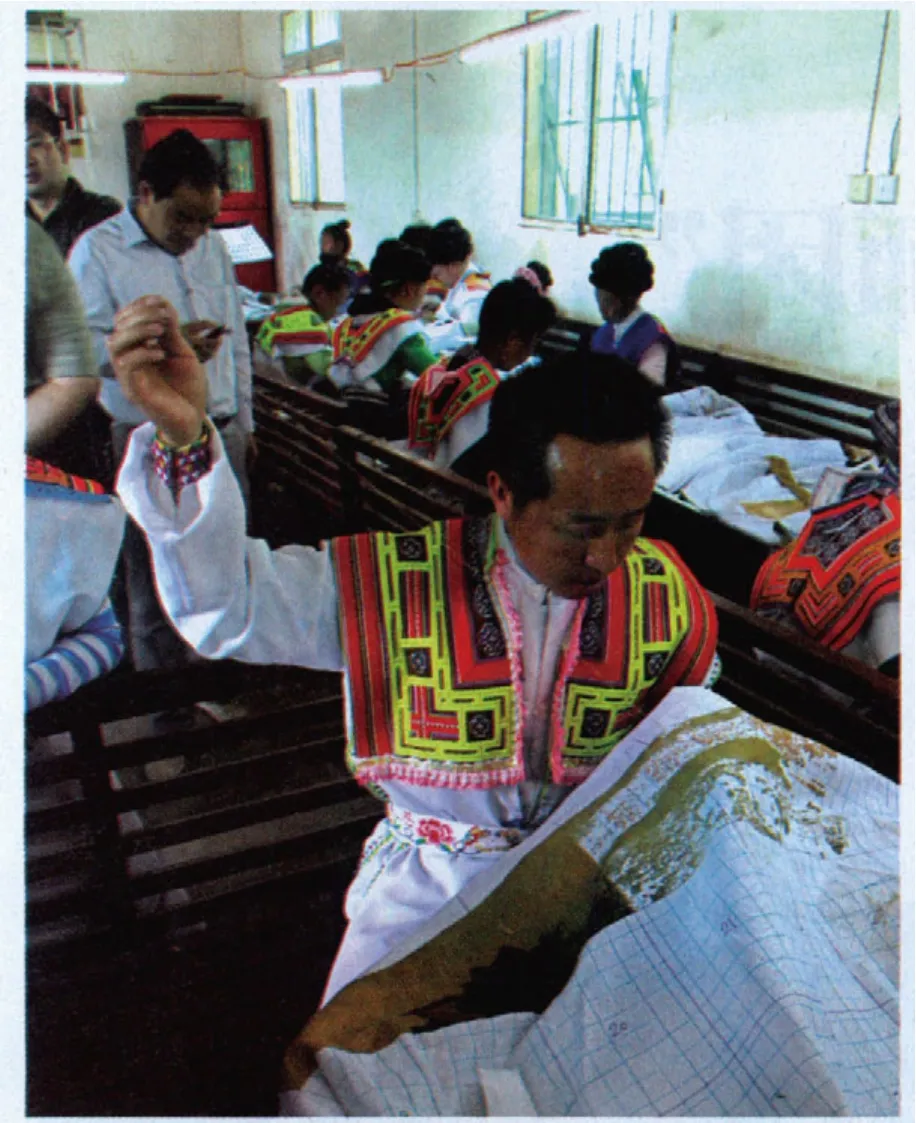

罗飞扬,男,农民,以长33米的苗绣作品《清明上河图》问鼎苗族刺绣吉尼斯纪录的苗族农民青年,是贵州复临民族文化旅游开发有限公司创办人、纳雍县龙场镇杓座村罗家寨组致富能手。他让从不知道刺绣是文化更是钞票的苗族妇女们纷纷在农闲时节接手刺绣活,坐在家里挣“外块”。

罗飞扬正带领苗族妇女刺绣。

吴儒文,男,老凹坝乡平寨村支部书记,他带领本村村民搞土地流转、合理利用好每一分土地,打造了一个集经果林、中药材、疏菜等多种科学化种植的“示范村”,让广大村民的人均纯收入不断翻番。

李俊,男,农民,纳雍县厍东关乡长坡村致富能手,纳雍县强立养殖发展有限公司总经理。现养殖生猪80多头、黑山羊1800多只、牛140余头,年收入50万元以上。同时,采取“公司+合作社+养殖户”的经营方式,让厍东关乡下厂村和梅花村很多养殖户尝到了“甜头”。

通过竞选,20名能“说”会“做”的县级农民讲师脱颖而出。

能“说”会“做”,还得知道该做什么,怎么做。

为了让农民讲师在理念上先接受、政策上先学习、技术上先培训,纳雍县委组织部整合各种培训资源,优先安排农民讲师参加各种培训,不断让农民讲师“充电增能”。

同时,为有效督促农民讲师备得充分、讲得清楚,为群众学得扎实打下基础,巡讲前,组织部组织农民讲师按“说、试、评、议”进行研讨——首先由农民讲师根据自身特长确定一个主题进行说课,再进行模拟试讲,由参会人员进行量化评分,最后进行评议,指出试讲过程中存在的问题,提出改进意见建议,再开赴农村巡讲。

纳雍县委组织部部长李涛告诉记者:“今年,纳雍还将组织农民讲师赴江苏华西和山东寿光取经,将先进的发展理念和技术带回来,再通过农民‘讲师’传授给广大农村群众,真正做到‘农村发展靠农民’。”

“农民讲师”以“讲”激“干”培育新型农民

党的方针政策的“扬声机”,农业实用技术的“直通车”,农村和谐稳定的“连心桥”,农民发展转型的“助推器”。“农民讲师”以实在的“讲”来激发群众踏实的“干”。促进农民朋友的思想新、知识新、挣钱门路新,培训才算有成效。

带领老百姓“改行”当果农菜农的“农民讲师”吴儒文,一上台就为一辈子习惯种苞谷洋芋的农民朋友们算开了帐。

“种苞谷,1亩土地的人工、化肥等成本是650块钱,产700斤包谷,卖8 0 0多块钱,除了锅巴不得饭;如果改种果树种蔬菜,成本不高、干活不累,产值2000块只多不少。”

昆寨乡中心社区古苏组近70岁的村民龙尤国激动地说:“我种了一辈子苞谷,温饱倒没问题,就是没有钱用。听了吴儒文一席话,我决定从今年开始,把土地全部拿出来种梨。”

罗飞扬告诉记者,挖掘民间特色旅游工艺是贫困山村脱贫致富的一种选择,他说:“纳雍苗族总人口约6万人,至少有1.5万苗族妇女都具备刺绣技艺,1个人两天可以绣出一条民族特色领带,手工费是150元1条,每月可以绣作15条,月收入2250元,每个人一年可收入25000元,仅这一项,全县一年预计可以实现3750万元以上收入。” 这话引得昆寨乡大寨村苗族妇女祝弦跃跃欲试。祝弦说,以前不知道苗族刺绣也能变成钱,现在准备接一些刺绣活到家里去做。

为确保培训成效,纳雍对巡讲行动实行“定培训计划、定培训主题、定培训要求,由参训学员进行质量测评”的“三定一评”的管理模式。

每次巡讲根据农民个人意愿制定培训计划,明确培训要求,分期、分专业进行培训:对从事农业生产的种养大户,进行专题的农业实用技术和经营技术的培训,着力提高农民生产技能;对农村新增劳动力进行以掌握技能为目的的规范性培训;对乡镇干部和村干部进行以做群众工作为主的理论性培训。培训结束后,组织对讲师进行质量测评,提出意见和建议。

“农民讲师农民评,农村发展农民讲。”解决了以往培训中理论空洞、实践不足,师资力量不足、培训效果不佳,学用结合不好等问题。它让党的方针政策翻译成群众喜闻乐见的语言,让能手的实战经验直通群众,让致富门路更多惠及群众。

“农民讲师团”这个让群众亲切而又尊敬的“土专家”团队,用心灵的“钥匙”开启了培育新型农民的“大门”,在县委的“起跑号令”中,带领群众齐心协力奔“小康”。通过“农民讲师”巡讲行动,营造了比学赶超的发展环境,转变了群众观念,提升了素质,为纳雍经济社会快速发展注入了活力。

(责任编辑/覃平飞)