《狂人日记》主题新探

陶一权

(广东文艺职业学院,广东 广州 511400)

《狂人日记》主题新探

陶一权

(广东文艺职业学院,广东 广州 511400)

在接受美学理论的观照下,重新解读鲁迅先生的《狂人日记》。对潜藏着许多不确定之域的小说文本,努力进行意义建构,探寻新的意蕴。不惑于作家自己说的‘意在暴露家族制度和礼教的弊害’之说,从文本内在情节结构和发展脉络着手,发现作品直刺人性的黑暗、呼唤真人出现这一新的主题。小说也因此具有了永恒的价值与意义。

狂人;吃人;情节结构;真人

一

美学家普遍认为,但凡优秀的作品必定潜藏着许多不确定之域,即艺术空白。这艺术空白就是作品潜在的审美价值,审美价值的实现有赖于读者的审美活动,高质量的审美活动不是对作品进行解释,而是进行意义建构,意义建构的过程就是对作品潜在的不确定之域进行艺术空白的填补过程。德国著名美学家沃尔夫冈·伊塞尔指出:“文本的结构空白刺激着读者根据文本提供的条件来实现想象的过程。”[1]同时,那些“文本与读者相融合的场合”还使阅读过程产生了各种各样的“否定”,各种否定“引起了读者对熟悉的或者确定的东西的态度上的修正”。[2]正是文本潜在的空白之域和否定性,激发、诱导读者调整习惯视界,生发创造性填补作品艺术空白的审美冲动,对作品进行意义建构,从而使作品之价值得以实现。可见,阅读是个再创造的过程,又是个个性化的、多样性的活动。读者有什么样的认知水平,有什么样的情感态度,对文本的理解就会达到什么样的高度。因此,要更好地对作品不确定之域进行艺术空白填补,必然要求读者充分发挥个体阅读的主观能动性,与文本达到相知相融的境界。

英伽登说:“每一次新的阅读都会产生一部新的作品。”[3]读者在对作品整体意蕴的辨绎过程中,由于“期待视野”的存在,读者之于作品,不可能以空白的头脑去理解,接受者总是自觉或不自觉地带着预先构成的思维定向或“前结构”,这种“前结构”与作者的创作意图、作品意蕴及价值之间构成的关系极为微妙,既可能相符,也可能相乖。前者,我们称之为“正解”,后者即“误读”。在后现代思潮下,有人甚至提出“一切阅读都是误读”的口号。此话不无道理。童庆炳认为“误读”有“正误”、“反误”之异(《文学理论教程》)。正误,“是指读者的理解虽与作者的创作本意有所抵牾,但作品本身却客观上显示了读者理解的内涵,从而使得这种‘误解’看上去又切合作品实际,令人信服。”[4]反误,“是指读者自觉不自觉地对文学作品进行的穿凿附会的认知和评价,包括对作品非艺术视觉的歪曲等等。”[5]在文学鉴赏活动中,正误是一种值得肯定的有效的解读方式,而反误只能是对文本的歪曲乃至粗暴践踏,是不值得提倡的。

清人谭献在《复堂词录序》中也有言:“作者之用心未必然,而读者之用心未必不然”,[6]这说明了“文本”为个性化阅读提供了可能性和自由度。

二

鲁迅先生曾说,《狂人日记》‘意在暴露家族制度和礼教的弊害’。[7]这已被广为接受。通常认为,小说的丰富深邃的思想是通过狂人的形象表现出来的。“狂人”这一形象,是鲁迅先生激烈的反封建思想的凝聚,也是现代文学史上第一个反封建的文学形象,已经和鲁迅一道载入史册。

小说文本是这样表述的:

古来时常吃人,我也还记得,可是不甚清楚。我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每叶上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”![8]

几千年的封建社会和封建礼教是“吃人”的,这是狂人读历史研究出来的心得。狂人尤其注意观察和研究自己的大哥和家庭。作为封建家长的大哥,在政治上是压迫者,经济上是剥削者,也是传统伦理道德的维护者,现实中“吃人”的主使者。而曾对妹妹的死哭个不住的妈妈,其实也参与了对妹妹的扼杀。狂人的这些发现,暴露了那些宗法制度的家长和统治者在仁义道德表面下的罪恶本质。说明了封建家族制度及其伦理道德是多么伪善和残酷。

然而,正如陈思和先生在《现代知识分子觉醒期的呐喊:<狂人日记>》里谈到的“所以我对鲁迅后来说的‘意在暴露家族制度和礼教的弊害’之说始终不能得以圆满印象,因为在狂人所描绘的吃人意象里内涵要广阔深远得多”。[9]我也总有疑惑:为什么作者在小说的开头(第三章)就直接明了的表述出来了呢?难道这就是小说的“文眼”?那这篇小说的主旨不是太显露了吗?带着这些疑问,我对小说的发展脉络重新进行了梳理。

作者在题记中说:“语颇错杂无伦次”,接着又认为“间亦有略具联络者”。虽然是“今撮录一篇”狂人所写日记,但事实上,这篇小说的章节之间联系紧密,内在的情节结构富有逻辑性。

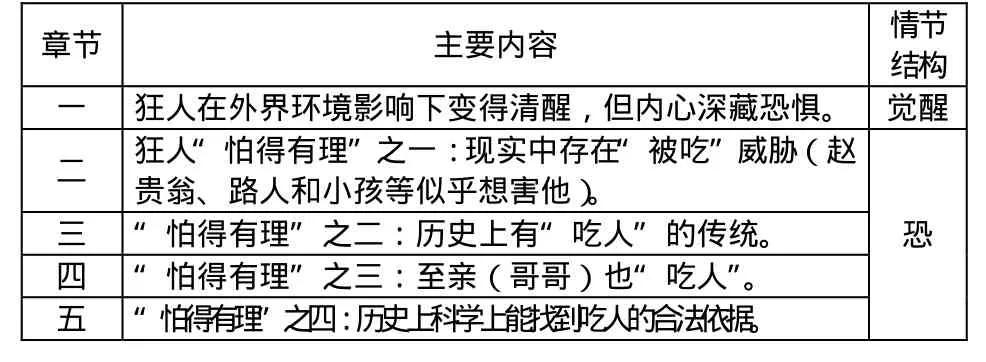

章节主要内容 情节结构一狂人在外界环境影响下变得清醒,但内心深藏恐惧。觉醒二狂人“怕得有理”之一:现实中存在“被吃”威胁(赵贵翁、路人和小孩等似乎想害他)。三“怕得有理”之二:历史上有“吃人”的传统。恐四“怕得有理”之三:至亲(哥哥)也“吃人”。五“怕得有理”之四:历史上科学上能找到吃人的合法依据。

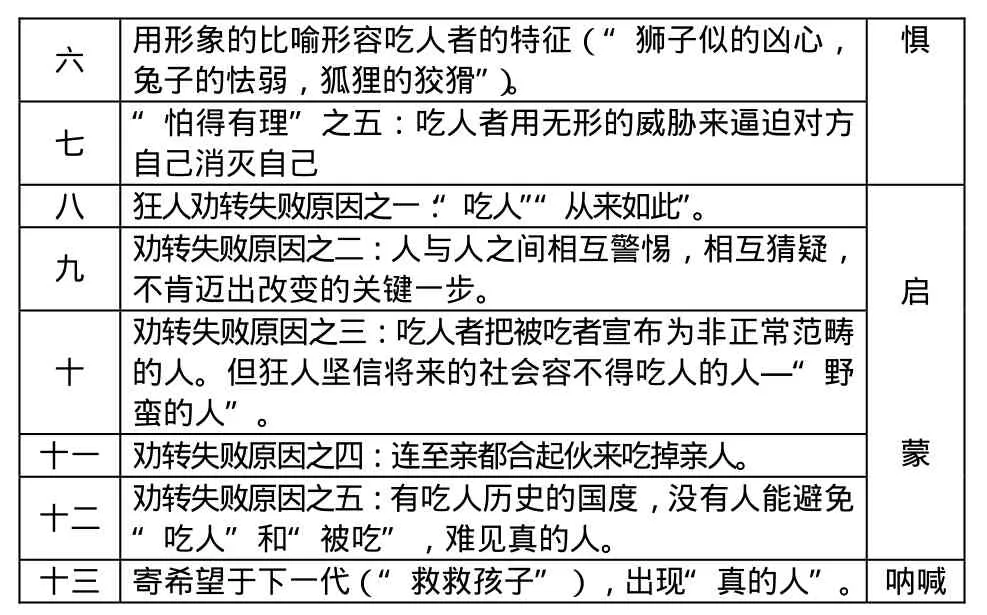

六 用形象的比喻形容吃人者的特征(“狮子似的凶心,兔子的怯弱,狐狸的狡猾”)。惧七 “怕得有理”之五:吃人者用无形的威胁来逼迫对方自己消灭自己八 狂人劝转失败原因之一:“吃人”“从来如此”。九 劝转失败原因之二:人与人之间相互警惕,相互猜疑,不肯迈出改变的关键一步。十劝转失败原因之三:吃人者把被吃者宣布为非正常范畴的人。但狂人坚信将来的社会容不得吃人的人—“野蛮的人”。十一 劝转失败原因之四:连至亲都合起伙来吃掉亲人。启 蒙十二 劝转失败原因之五:有吃人历史的国度,没有人能避免“吃人”和“被吃”,难见真的人。十三 寄希望于下一代(“救救孩子”),出现“真的人”。呐喊

小说开头“很好的月光”,是一种象征,一方面表明它是引起狂人病症发作的诱因;一方面它又是一种启示,好似天外照射下来的一线光明,让狂人豁然开朗,幡然醒悟,发现了历史和现实社会野蛮、恐怖的实质。因而他感到害怕,并且“怕得有理”。“理”在中国历史就是“吃人”的历史,现实社会是“吃人”的社会,每个人都是“野蛮的人”。他想消除恐惧,于是努力劝说,梦想着人们转变,不再相互“吃人”,变成“真的人”。然而,他也清醒的认识到社会犹如没有月光的黑漆漆的夜,迈出改变的一步是何等艰难,便将希望寄托于未来的一代。

小说的情节结构可以概括为狂人觉醒——恐惧——启蒙——呐喊。恐惧源于觉醒,启蒙源于恐惧,呐喊源于启蒙失败。情节结构上环环相扣,有着十分清晰的内在发展脉络。而且小说整体上显得相当平稳。觉醒(一章)、恐惧(六章)、启蒙(五章)、呐喊(一章),首尾对应且呼应,中间恐惧和启蒙篇幅相近且相对应。恐惧的原因有五条,启蒙失败的原因也有五条。恐惧与启蒙失败之间又有着密切的联系:恐惧的理由正是启蒙失败的所在,启蒙失败的原因也是恐惧的“有理”。正是对历史和现实“吃人”一以贯之、触目皆是的恶劣状况的极深恐惧,促使狂人努力劝转,妄图对愚昧、麻木、残酷的民众进行启蒙,唤醒这些“野蛮的人”,勇敢跨出转变的一步,变成“真的人”。但在漆黑、如磐的现实面前,这样的启蒙是如此微弱,而以失败告终。甚至启蒙本身,也只是狂人在梦中进行着,并没有付诸实践。劝转无用,唯有呐喊:“救救孩子”。把美好的希望寄托在下一代身上。这也是启蒙者可行的一条途径,在碰壁以后。

因此,从小说文本的内在逻辑来说,作者主要旨在唤醒沉睡中“野蛮的”人们,勇敢跨出向“真的人”转变的一步,丢弃“吃人”的传统和恶行,建立一个“真的人”的社会。

三

接下来,我们需要弄清“吃人”、“野蛮的人”和“真的人”的内在含义。

“吃人”,从字面上说是吃人肉,这是实实在在的存在,也是人的动物性的一面。在原始蒙昧时代,或封建社会的早期,以及现在还处于野蛮状态的未开化部落里,用活人作为祭祀品,然后分而食之;或将掳掠俘获的敌人,杀来吃掉的习俗,是屡见不鲜的。李国文先生在《唐末食人考》中指出:“中国虽称作文明古国,但在漫长的封建社会里,却一直有持续不断的不文明的食人记录。”[10]

“吃人”,从喻意上说,是指“将人不当人”,凌虐人、侮辱人、损害人。鲁迅先生在《灯下漫笔》中明确地指出:

但我们自己是早已布置妥贴了,有贵贱,有大小,有上下。自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。一级一级的制驭着,不能动弹,也不想动弹了。因为倘一动弹,虽或有利,然而也有弊。[11]

所谓的“吃别人”和“被人吃”,就是“凌虐别人”和“被人凌虐”。鲁迅的深刻处往往表现在这里,他有时候为了揭露黑暗现实,忍不住要用文学词汇来强化效果,如“吃人”就是一个强化效果的修辞,这些夸张的修辞背后却包含了代代世袭的血腥的故事和痛苦的折磨。

因此,“野蛮的人”的主要特征就是“吃人”,具有“狮子似的凶心,兔子的怯弱,狐狸的狡猾”一样的兽性,把人不当人,凌虐和侮辱人。作者在小说中慢慢深入下去,到最后他发现是人自己吃人,不仅是统治阶级吃人,被统治阶级也吃人。没有一个人逃脱了吃人的命运。从遗传角度来说,从动物进化中还保留了这么一个遗传的因子,每个人身上都有黑暗的一面,兽的本性的遗留,也就是我们通常说的兽性。从这个意义上说,人类的文明进程正是不断脱离兽性,走向人性的进程。然而,在作者生活的时代,尽管有璀璨的悠久文明,但在本质上仍然没有超脱野蛮。那么时代要前进,社会要进步,人类要发展,首要的正道就是高举和推行保护人、维护人的利益的人道主义思想,弘扬和发展人权、人性。人性战胜兽性,“野蛮的人”转变为“真的人”,野蛮的社会发展为文明的社会。这既是狂人和鲁迅先生,也是从昏睡中醒来的进步人士梦想和追求的目标。

所以,“真的人”就是脱离兽性,充满人性的人,如同尼采的“超人”。“‘超人’这个名称中的‘超’包含着一种否定;它意味着对以往人的‘超离’和‘超’出。”[12]而人是动物和超人的一个中间物,既有人性的一面,也有兽性的一面。“真的人”即“超人”,完美的人,需要人慢慢进化,达到一个不吃人的纯洁状态。人与人之间和谐相处,平等相待,不再是凌虐与被凌虐、侮辱与被侮辱,不再相互提防、相互猜忌。人类社会充满着人性的光辉。

因此,从这个意义上说,小说不局囿于某一时代和社会制度,指向整个人类社会和历史,跨越过往、现在和未来,探寻人性的黑暗,批判人性的野蛮,呼唤美好人性的降临。在这一点上小说具有了永恒的价值与意义。

[1][2] 沃尔夫冈·伊塞尔. 语言的艺术作品[M]. 上海:上海译文出版社,1984.

[3][4][5] 童庆炳. 文学理论教程[M]. 北京:高等教育出版社,1998.

[6](清)谭献. 复堂词录序[M]. 北京:人民文学出版社,1959.

[7] 鲁迅全集·第6卷[M]. 北京:人民文学出版社,1981.

[8] 鲁迅全集·第1卷. 北京:人民文学出版社,1981.

[9] 陈思和. 中国现当代文学名篇十五讲[M]. 北京:北京大学出版社,2003.

[10] 李国文杂文[M]. 北京:中国社会出版社,2006.

[11] 鲁迅杂文选集[M]. 北京:人民文学出版社,1993.

[12] [德]马丁·海德格尔. 尼采[M]. 北京:商务印书馆,2002.

A new study on the theme of “Diary of a madman”

TAO Yi-quan

In the theory of reception aesthetics in the perspective, a new interpretation of Lu Xun 's “Diary of a madman”. For hiding a lot of uncertain domain in the text of the novel, trying to construct meaning, seek new implication. No doubt in the writer himself said, ' is intended to expose family system and moral evils ' say, from text intrinsic plot structure and development to begin, find the works into the dark reality appears, calling this new theme. The novel also therefore has the eternal value and significance.

Madman; Eat people; The plot structure; Real man

I210.6

A

1008-7427(2012)07-0080-02

2012-04-27