一个区域社会的田赋负担问题成因分析

摘要:近代后期,中国乡村普遍存在极高的赋税,山西的情况尤其如此。1927-1937年期间,正是阎锡山统治山的重要时期。此间,山西农村社会一方面承受着阎锡山“村制”改革之重,一方面又遭受着军阀战争的骚扰,田赋负担十分沉重。同时,山西乡村也面临着同全国其它大多数乡村同样的情况,如赋税在行业和城乡间征收的极端不平等,财政上的中央集权对农村赋税的深刻影响,近代以来的自治运动所导致的地方财政支出的不断膨胀,田赋征收人员的舞弊及地方公务人员的贪腐等,造成这一时期山西农村社会严重的田赋负担问题。作为了解近代山西乡村社会的一个窗口,分析这一问题的成因具有重要的意义。

关键词:阎锡山“村制”改革;山西乡村社会;田赋负担问題

中图分类号:F329.9 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2012)03-0117-08

清末以降,中国乡村社会多为重税所累,“田赋”负担尤显沉重,学界对这一现象产生原委的探讨,近年已成该研究领域的热门话题。但是,以区域社会,尤其是以阎锡山执政时期特殊的山西乡村社会为范围进行原因分析,则不为多见。

“田赋”即是统治阶级对农业生产活动的课税。这一税收项目古已有之,但因时代不同而名称有异。清代时称地丁钱粮,民国时期才称为田赋,中华人民共和国建立后又定名为农业税。近代后期,中国乡村社会的田赋负担极为沉重,阎锡山统治下的山西社会尤其如此。1927-1937年是阎锡山统治山西的重要时期。他一方面从事战争活动,一方面实施“村制”改革,造成山西各地的田赋赋额急剧攀升,形成严重的田赋负担问题。针对当时山西这样一个特殊区域社会,田赋负担问题的成因分析便有着一定的学术价值,可以看到近代山西乡村社会面貌之一斑。

当然,田赋负担问题出现的原因除了山西区域社会自身因素之外,还存在着当时全国大部分地区所共有的一些客观因素。笔者在探寻这一问题形成的过程中,努力找出问题产生的普遍性,又深入分析问题出现的地域性因素。试图勾勒出南京国民政府前期山西地方政府与乡村社会行为互动的情境,并进一步探索近代中国政府与整个乡村社会的真实关系。

一、赋税在行业和城乡间征收的极端不平等

税收是国家经济和社会发展的杠杆,如果其政策不合理,就会严重影响国家发展,损害社会进步。1927-1937年期间曾被史家誉为国民经济发展的“黄金十年”,但在税收方面,政府的一些政策却是畸形的。姑且不论“黄金十年”的含金量有多少,单就税收在行业之间的极不平衡状况而言,政府的失误和失职是显而易见的。例如,当时的工商企业,尤其是规模较大的官僚工商企业的税赋并没有随着这一行业的快速发展而同步增加。时人有评论说:“经营工商业者,因所得税、利润税、超过税等尚未实行,故所得多而纳税少,有土地者则适相反。”在当时那个正在走向现代文明而又战争不断的高消耗社会里,对于靠土地活命而收入微薄的农民来说,被课以重税是一个致命的打击。

再如,对商业税和农业税之间关系的处理也增加了农村社会的苛捐杂税。清末以来,中国社会对发展商业的要求日益急迫。1931年1月,基于厘金对商业发展的桎梏,南京政府废除了这项税目。从社会发展的趋向来看,这一做法是进步合理的。但实际上,田赋和厘金的关系就是农业税和商业税的关系,在当时整个社会财力乏困的情况下,某一社会阶层税负的减少或豁免,都会对另一阶层形成沉重的经济压力,对于下层百姓来说尤其如此。因此,厘金刚一废除,田赋附加和摊派便扶摇直上,程度惊人,其原因正是由于地方当局“急不暇择,只求有捐之可征,有赋之可加,既不问其苛,亦不计其杂,悉用充裁厘之抵补,杂苛附加层出不穷”。故而,“自裁厘以后,厘金秕政固告结束,而田赋附加苛捐杂税即与时俱进,其窒碍国民经济之发展,实不在厘金之下也”。就连时任南京政府财政部长的孔祥熙也认识到“裁厘之后,各地方当局增加附捐,以至农民负担愈重,不但凶岁不免于死亡,即丰收之年亦因捐重不克安身”。当时山西的一些地方志对此就有明确的反映。山西《安邑县志》记载:“最近民国政府裁去厘金恶税,商贾称便。然新税增加过度,几与田赋中附加税相埒,人民憔悴于苛征,亦甚惫矣”。而此时,广大山西农村的“地价与粮价双双大跌,农户谋生无着”。因此,废除厘金,无异于给农民以致命一击,造成社会的极度动荡。

二、财政上的中央集权

清末以来,地方截流中央税赋的情形十分严重。北洋政府建立后,基于此种情况,财政部于1913年11月22日制定《划分国家税地方税法草案》,“把主要税种均划归国家税,而地方税则是附加税和杂税杂捐”。尽管如此,地方政府却对有关的税收法令置若罔闻。因此,南京国民政府成立之前,“中央税和地方税的划分仍无实际意义,不管形式上如何区分,实际上根据中央、地方双方的实力而决定。中央政府势力强盛的话,中央税收便送交中央;中央政府势力衰弱的话,地方势力便随意截留税收”。

南京政府成立后,国民党中央在实现全国统一的前提下,决定对财税管理体制和政策进行改革,再次加强财政收入的中央集权,以便削弱地方军阀的实力,增加中央政府的收入。1927年,南京政府财政部长古应芬提出《划分国家收入地方收入暂行标准案》,将盐税、关税、常关税、内地税、统税(原来的厘金)、烟酒税、印花税、卷烟特税、煤油特税等大宗税收划归中央,而将田赋、商税、船捐、房捐、屠宰税、牙税、契税、当税等划归地方,除田赋一项外,其他地方税均数额不大。二三十年代,国民政府又对划分中央和地方收入的政策做过几次调整,但总体变化不大。这样,“中央财权过度集中,地方财政收入来源减少,收支缺额较大”。尤其是县级财政多为“虚收实支,难以抵补”,更加剧了各县财政的贫困。为了维持县政的正常运转,征收巨额的田赋附加的现象便司空见惯,日益正常化。同时,由于“田赋附加税虽称附加,但各省县所摊派的用途却大部分都是地方重要事业的必要费用”。这样,各县地方政权就借口财政资金紧张更是随意征收,结果造成苛捐杂税多如牛毛且屡禁不止。当时山西的情况正说明了这一点。随着南京国民政府为加强财政上的中央集权而不断实施新的政策,山西财政窘迫的情形“迫使阎锡山靠借债度日。正因为这样,所以阎锡山在中原大战前就开始征收更重的赋税并开始预征三年的田赋”。即使如此,这些搜括过来的财富也弥补不了阎锡山政府巨大的财政开支,不过,从另一方面来看,南京政府在财政上加强中央集权对于削弱地方军阀势力确实起了很大作用。阎锡山等地方军阀最终在中原大战中一败涂地,财政上的拮据是其中的一个重要的原因,这是问题的另一个方面。

因此,通过以上分析可以看到,南京中央政府的财政集权化对地方财政造成了极大的影响。虽然这一集权政策有其合理的一面,但它对山西乡村社会田赋负担的加重却有着不可忽视的作用。

三、乡村自治运动对田赋赋额的上推

晚清以前,我国的地方政治以简易为特征,地方事业大多以在乡绅士为首领由人民自办,所需各项经费也大多由社会捐助而来,“至于社教建设及公营事业各项事业费,绝无仅有。”因此,政府机构简单,地方财政支出很少。

自晚清起,国家不断实施“新政”,采取了一系列措施加强地方自治与建设,建立了一些新的地方行政和事业机构与组织,如公安、警察、新学堂等,大大增加丁地方财政的负担。尤其是民国以来,由于“新县制推行,县地方事业应时发展,经费需要益巨。”“一政务一经费,习成惯例,其流弊乃形显著,”“地方政务,日见繁复。”

在地方自治的实施过程中,地方财政支出日益膨胀的根本原因是地方机构的过度增加。20世纪20年代,在阎锡山区域自治的做法引导下,民国政府于1928年9月颁布了《县自治法》,规定“实行‘自治模式的县区乡体制,从推行区乡间邻自治人手,最终实现县自治。”加之,“1928年后,国民党一党独掌全国政权,在‘训政体制下,其党务组织系统与行政组织系统双轨并进”。“政权的‘组织成本成倍增长,官僚机构和官僚队伍急剧膨胀。”这与中国传统的社会组织方式形成了天壤之别。比如说,原本承担地方职能的组织如保甲制或里甲制等是基本不需要什么行政费用的,但随着地方自治的不断推行,那些县乡新设置的行政机构中人员的薪水、农村税收“包征者”的征收费用以及所谓“维护治安”的警察的工资等都纷至沓来,结果是人民的负担大大加重。以当时田赋征收中的相关费用为例说明。《中华民国二十一年度岁出经常费》的条款中针对田赋征收就规定了以下费用:“县田赋征收费、县总粮柜职员俸、县粮柜职员俸、村分柜职员俸、催征员俸、粮差饷项、公役工资、村粮柜工饷、办公费(包括文具、邮电、串票印刷、消耗、杂支、旅支、村粮柜办公津贴费)。”

有学者对当时山西的情况进行丁调查和评价:“这里首先使我们注意的,就是领薪阶层的增加。今年以来,新奇的机关不断增加着,大批的失业军官和不如意的所谓文人,都走马上任,支起很象样的薪金。别的不用说,像防共保卫团啦!主张公道团啦!棉花检查委员会啦!这些普遍全省各县的机关,主要的人员每人每月都要支薪四五十元,次要的也要支一二十元。”

以当时山西最基层的村庄行政机构的设置为例进一步说明。

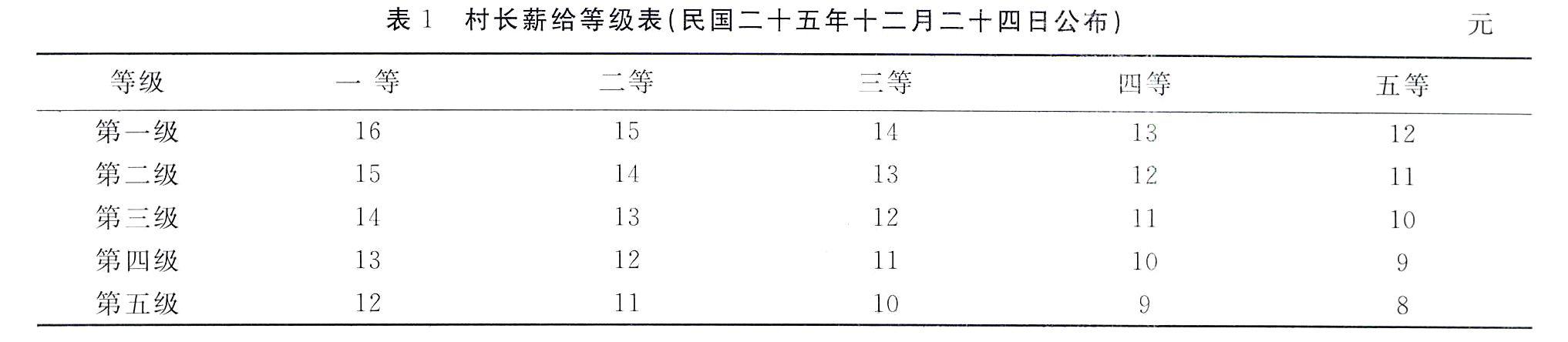

在阎锡山的编村计划中,每一村庄设置“村长1人,村副1-2人,秘书1人,村政协助员3人,村连长1人,村排长3人,户籍员1人,地籍员1人,书记1人,公役2人,伙夫1人,校长1人,教员3人,分校教员4人,公役1人。如此基层的乡村竟添设这样多的职位,比之更高的各级政府的机构设置就可想而知了。从薪资上来看,各级政府机构中所添设的人员都有自己相应的工资收入(见表1),从各村政府到各区政府莫不如此,更不用说各县政府了。

村长待遇按编村大小分为五等:一等月支12-16元;二等月支11-15元;三等月支140-14元;四等月支9-13元;五等月支8-12元。村长薪给每等分为五级,初任村长均按第五级起支,每进一级加薪一元。基层社会的财政支出不可谓不大。

区经费的支出情况也是如此。在阎锡山政府的《各县区公所组织法》第五项《区公所经费支配法》中规定:“区长一人年俸二百元至四百元,公费四十元,雇员一人,年给薪资六十元”。“区警每名月饷四元”。“每警一名备制单布衣裤各一件,连同帽靴每套以三元计算,年分两季换给,每名服装费六元。”

1933-1935年,山西省政府曾对乡镇财政支出进行统计,列出的支出项目有:第一类,乡镇公所办公杂费。包括煤、水、灯、油、纸、墨、笔费,乡镇长副等因公出外食宿费,乡丁公食。第二类,教育费。包括学校内用具及煤、水等费,校役公食费等。第三类,建设费。包括开渠费、凿井费、修筑桥路费、造林植树费等。第四类,警卫费。包括保卫团经费、巡田费等。第五类,差务费。包括帮差费、车骡费等;第六类,社事费。包括赛会费、救恤费等;第七类,行政杂支。包括书报费、其他费等。

这其中,各地为维持社会秩序所设置的保卫团,尤其使乡民的花费急剧增加。在阎锡山统治下的山西社会,公安和保卫的经费在全国名列前茅(见表2),一直到30年代后期都是如此。

从表2可知,山西省在教育文化、建设卫生及救恤费方面投入甚少,名次分别排在全国的第19和16位,基本属于最后,但是用于维护社会秩序的公安保安费在全国的位次却名列前茅,而且阎锡山政府所谓的“预备费”往往也是用于军事,这充分表明了阎锡山政府注重武力,处心积虑地维护自己的军阀统治的目的,也是当时山西农村社会秩序表面上较为稳定的原因之一。晋南永济县的资料记载:“查该县毗连豫陕,边防重要所有各区村村民凡合于团丁年龄者均一律入团服务……全县共一百一十六编村,编为一百一十六村团,按区分为四段……每段聘请教练员一名,择素有军事知识者充任之,月给薪金七元,并预在县受一月之训练。其常任操练之少数团丁,每名每月津贴膳费三元或五元,由本段各编村分摊”。在一般的情况下,像这样的事例在各县都有。“政府从农村中分配来的财富,不但没有用来改进农村的生产事业,扩大农村的建设资本,反大部分浪费在骚扰农村,并且被农民所痛恨的保卫团队上。”而且,那些地方自治事业“不操之于官,即操之于绅;等而又下之,又操之于棍痞。生杀欺夺,民之所能自存者几希,民之所能自主者几希,民之所能以自致其治者亦几希矣”。因此,可以说,阎锡山政府堂而皇之的地方自治实际上是各级官员对山西农村社会的一场掠夺,如果等到农村社会真有了自己的自治事业和自治权利的时候,农民的财产已经被剥夺得一干二净了。

四、征收人员的舞弊和地方公务人员的贪腐

近代以来,随着地方自治的日益展开,地方公务人员在征税甚至财政活动中的贪污腐化行为不断增多,直接加重了各地农民的经济负担。这一现象的出现及增多,主要是由于“自清末举办新政,颁布自治章程,县经费需要既多,地方捐税渐起,唯一切均乏章制无所准绳。”因此,从清末至19世纪30年代初,“由新官绅把持的地方机构借办理‘新政和各种自治性事务而向农民、小商贩滥征税捐,强行摊派财务,并从中贪污中饱。”尽管袁世凯政府在1914年鉴于“各属自治会良莠不齐”,曾一度停办了各地自治团体,但中饱私囊的腐败现象已司空见惯,难以查禁。有时,“政府征人家一元税,百姓轻者要出三元,重则五元。”,征收来的大部分款额被公务人员侵吞挪用,而政府财政收入并没有因此增多。所以,在征收部门,有一个现象是,“现在许多管税收的衙门墙上四个大字‘涓滴归公,正确的解释是只有一涓一滴归公。”因此,有人讽刺说:“据我的观察,财政在地方政府没有办法……现在的地方政府呢!他是:(1)你有两个钱,我拿两个钱(截留);(2)我说拿一个钱,而拿的是两个钱(中饱了);(3)我有一个钱,而用的是两个钱(不量人为出)……所以苛杂就根本无法。”实际上,针对这些贪腐现象,当时的有关法令也规定:“关于经费之计算书类,需公布之(《区自治施行法》、《乡镇自治施行法》,均规定每月公布一次),使负担者明了其状况,且以昭信守。”但是,实际情况是,自治经费制度即使较为规范,但是,一是操作中存在种种弊端,二是这些名正言顺的自治经费多而且繁,还是大大超出农民负担。

这一时期,山西的赋税征收中存在着普遍的黑幕。以下仅举1932-1935年期间山西省部分县财政局长贪污税款的情况为例(见表3)。

以上列举的仅仅是部分县财政局长的贪污情况,而每一财政局长下面的经征人员都直接从农民手中拿钱拿物,其贪污的数量又有谁能够计算清楚。另外,负责一县事务的县长在地方赋税征收上有着重要的作用,不仅其品质影响甚至决定着该县百姓的捐税负担,同时,他本身的言行举止也是地方其他公务人员效仿的模式。“假使县长清廉,犹能明白是非,辨别优劣,当惩者惩,当赏者赏,县政何愁不上轨道。”但是,在当时,各地在县长的任用上存在很大的复杂性。“按照县长任用法,县长的最终任用权在法理上是在中央而不在省府。然而,由于县长为地方统治之基石,任用权被中央上收,地方实力派大为不满,纷纷抗辩,最终中央作了让步,故事实与规定之间有比较大的出入。”最终造成“县长资格参差不齐,来路五花八门。”而且,“县缺成为省厅长官用做酬应拉拢的工具。在任县长既随时有解职之虞,因而在职期间,就无日不在打算失业后的生活出路,小则收受贿赂,大则贪污公款,基层吏治自然日滥。

五、军事因素——“兵差”

为了扩充自身的实力,阎锡山政府不断加大军备投入并频繁从事军阀战争,“支出日增而需款日急,赋税重担有加无巳。城市多半因享有特权的保护而免担此重负;于是整个赋税的重担就落到农民身上了。”“兵差”即所谓的军事摊派,原来“只限于有兵事经过始行派摊,但在民国时已发展为筹措军需的一种简捷办法。”就当时全国28省而言,“兵差”的现象或多或少都发生过。以1929和1930两年来看,全国各省1941县中,征派过兵差的就有851县。虽然“兵差”并不属于田赋负担,但它的征收却严重冲击了国家正常田赋的征收,对农民的生活造成了极大影响(见表4)。

表4显示,全国“兵差”最严重的地区是华北地区,其中,山西、河北、察哈尔、绥远等省各县均有“兵差”,其次是西北地区和华中地区。

山西农民的“兵差”负担在全国是首屈一指的。民国政府前期,很多省份的农民负担以田赋为主,其他负担相对较少,而对于华北地区的农民尤其是山西农民来说,“田赋及其附加税只是农民所承担税额的一部分,此外,还有盐税、烟税,兵差及临时加派的各种苛捐杂税,其中以兵差为害最烈。”中国近代经济学家陈翰笙曾统计说:“1929年河北省发生军事行动的时候,其数(指军事征发数额)增至432%,可以为例。当1930年4月至10月河南省的东部及中部发生战争的时候,其百分数为4016%,质言之,即军事征发约当田赋40倍之多。1927年11月至1928年5月,山西北部及长城以北等地,有15县的军事征发,约当田赋的225倍。”

山西农民的“兵差”负担早在南京政府建立之前就已经为人所注目。山西省政府村政处在报告中说“十六年北伐军兴,山西以瘠苦之区,膺戡乱大业……于是征输告贷,各村摊款浩繁也。”后来农民怨声载道:“你们看看这几年我们山西的农民光景,还顾得什么耕三余一,耕九余三哩,就是每年辛辛苦苦的,闹了一大场,结果十户就有九户不得够半年的生活,还要欠人些外债,以致破产的很是不少,这并不怨天不收,地不长,其重大原因,就是我们山西,连年参加军事行动,天天在各地招兵哩,买马哩,和人家打仗,就是不合人家打仗的时候,也常常给吴佩孚、张作霖、刘振华那些洋人的走狗军阀们,送大洋,送子弹。山西的大洋如水一般的往外流,试问这些大洋,是从哪里来的呢?自然,要在农民身上取些血汗。”

后来,“兵差”的摊派数额越来越高,种类也越来越多,“谷草、支应费、军事捐、木柴、马鞍、兵捐等项又无不统属于广义上的兵差。”军队一旦到达当地,“则支应局招牌高悬,东家借盆,西家借盅;铺草,烧柴:兵粮,马秣;开门七件事,花椒、大料、油、盐、酱、醋、茶,应有尽有,以供其需索。”

从从地域范围上来看,在山西大地上,从南到北,“兵差”负担压得农民抬不起头。

在晋南地区,“十九年河南打了败仗之后,二方面的队伍,大半都退到我们山西来了,在河东道的各县,每县都住的有军队,我们的县上(指平陆县——笔者注)共住了两营人,一切的给养,都是由我们县上人民担负;”””在安邑县,“各种杂军进驻本区,支应浩繁,差徭不敷,支出常超出收入数倍,亏空十八万元以上。”

在晋东南地区,“从1930年开始,某军驻扎在山西屯留,于是屯留的农民除了供给山西的正式捐税以外,还要摊派该军军饷,还要摊派粮秣。截至民国22年(1933年)6月底,计摊派面粉1016553公斤,小米1153260公斤,玉面565455公斤,大洋36356元。此外,如将往来差务,派遣差车,往来损失等计算在内,至少在100000元以上。”

在晋中地区,1927年5月“有兵十四、五师,靡饷甚巨,现又加客兵,每月之饷更多。故预征十七年之钱粮且行绝大捐款,搜括民财为势甚急……吾太原县一邑公债票捐64500大洋,粮秣捐48000元”。

“兵差”为害最剧的地方是晋北各县。忻州的“广武是进关要口,晋国两军在那里相持日子最久,所以那里人们的遭殃比别的地方更加厉害。一个十二岁的小孩告诉我说:‘我们这里今年因为天旱,一粒粮食也没打下,去年剩下的几石膏粮、谷子和莜麦,都被队伍强去喂了马,我们现在连吃得都没有……那里的人们因为饱尝了土匪式军队蹂躏的痛苦,一提起军队,又是痛恨,又是惊怕。”1927-1928年,由于发生奉晋战争,在雁北各县,军阀阎锡山大肆掠夺农民,数量十分惊人(见表5)。

综合雁北各县情况,阎锡山掠夺的财富数量为:现金7亿4千多万元,牲畜22万6千多头,粮食170多万石。掠夺加剧了晋北农民的贫困化,严重影响了当地农民的基本生活和生产的发展。“兵差”对贫苦农民的影响更大,因为“大多数不住在农村的地主,他们所应摊的兵差都由他们底佃农代出”。而对于那些在村的中小地主,“他们的兵差大半由自己负担。但是实际上他们底这部分负担也常常用提高租额的方法转移到佃农身上去的。”

从以上论述中可知,在近代中国社会这一特殊的转型时期,山西乡村社会既忍受着行业和城乡间赋税征收的极端不平等,又支撑着新生的自治运动的开展,同时还遭受着地方税收人员的贪腐剥夺和阎锡山等地方军队的劫掠,因此,处于中央政府及地方政府多重赋税压力之下的山西农民的生存环境日益艰难,其结果必然是,伴随着农民阶层贫困程度的不断加剧,广大农民普遍濒临死亡的境地,乡村社会则与统治它的政府日益处于对立的地位,中国社会走上了与统治阶级最初设置的目标相反的道路,飘摇动荡的旧中国面临着一场新的暴风雨的冲刷和洗礼。

参考文献:

[1]李如汉,中国田赋高度的新估计[J],地政月刊,1933(3):327-346.

[2]上海申报年鉴社,申报年鉴(1935年)[Z],天津:南开大学历史学院资料室藏,401.

[3]孔祥熙,救济经济要策[N],申报,1934-01-29(8).

[4]景定成,安邑县志(卷4赋税略)[Z],运城:运城市盐湖区档案馆藏,1934:1.

[5]张启耀,南京国民政府前期山西农民生活水平分析[J],中国经济史研究,2009(1):119-125.

[6]中华民国史事纪要编辑委员会,中华民国史事纪要(1913年7月-12月)[M]台北:“中央”文物供应社,1981.

[7]长野朗,中国的财政(续)[J],李占才,译,民国档案,1994(4):128-140.

[8]贾士毅,民国续财政史(一)[M],上海:商务印书馆,1932:23.

[9]刘慧宇,论南京国民政府时期国地财政划分制度[J],中国经济史研究,2001(4):42-48.

[10]中央银行月报[N],1935-4卷(第12号),[11]尤保耕,田赋附加与中国财政[J],中国经济,1934(7):1-10.

[12]武静清,陈兴国,十九世纪末二十世纪初叶山西财政与经济[M],北京:中国财政经济出版社,1994:182.

[13]朱博能,县财政问题[M],南京:正中书局,1943:1.

[14]彭雨新,县地方财政[M],上海:商务印书馆,1945:前言,

[15]郭垣,崔永楫,田赋会要,地税理论[M],南京:正中书局,1943:33.

[16]魏光奇,官制与自治——20世纪上半期的中国县制[M],北京:商务印书馆,2004:14。.

[17]王奇生,党政关系:国民党党治在地方层级的运作(1927-1937)[J],中国社会科学,2001(3):187-203.

[18]孙群,整理山西田赋计划书[M],太原:晋新书社,1932:76.

[19]闻莺,山西新政下的农村经济[J],中国农村,1937(2):76-83.

[20]村级机关编制表[Z],山西省档案馆藏档案,山西省各区县村编制表,类号C,编号0471:3.

[21]郭葆琳,山西地方制度调查书[M],山东公立农业专门学校农业调查会,出版年不详:9.

[22]山西省政府村政处,乡(或镇)年度财政支出概算册[C]//清理村财政报告(1933年-1935年),北京农业大学图书馆藏,6-8.

[23]实察委员报告,各县保卫团进行概况(1928年7月至1929年6月)[Z],山西省政府村政处,山西村政旬刊(卷3),类号C,编号0075:27-32.

[24]孙晓村,地方财政对于农村经济的影响[J],中国农村,1934(9):35-62.

[25]闻均天,中国保甲制度[M],上海:商务印书馆,1935:365.

[26]政府公报,大总统令[Z],天津:南开大学图书馆藏,1914-02-04:第627号.

[27]张家良,国民经济与县政建设[J],中国社会,1936(1):66-14.

[28]吴晗,费孝通,皇权与绅权[M],上海:上海观察社,1949:50-51.

[29]孙晓村,中国农村经济现状与农民的出路[J],中国社会,1936(1):54-65.

[30]傅荣校,南京国民政府前期(1928-1937年)行政机制与行政能力研究[D],浙江大学博士学位论文,2004:128.

[31]王奇生,民国时期县长的群体构成与人事嬗递——以1927年至1949长江流域省份为中心[J],历史研究,1999(2):101.

[32]朱翠华,民国时期县官群体研究一以1912-1937年的江苏省为中心[D],山东大学硕士学位论文,2006:44.

[33]王云五,中华民国法规大全[M],上海:商务印书馆,1933:455-456.

[34]恩格斯,德国农民战争[C]//马克思恩格斯全集(第7卷),北京:人民出版社,1965:389.

[35]李凤琴,20世纪二三十年代中国北方十省农民离村问题研究——以华北地区山东、山西、河南、河北为重点[J],中国历史地理论丛,2004(2):112-120.

[36]周之章,中国农村中的兵差[M],南京:太平洋书店,1933:60.

[37]陈翰笙,现在中国的土地问题[C]//中国社会科学院科研局组织编选,陈翰笙集,北京:中国社会科学出版社,2002:48.

[38]山西省政府村政处,清理村财政报告(1933年至1935年)[R],北京农学院图书馆藏:1

[39]广全,农民痛苦之由来及其解除痛苦之方法[J],山西农民,1927(2):1-11.

[40]王印焕,华北农村的社会问题:1928-1937[M],北京:北京师范大学出版社,2004:55.

[41]培植,农村通讯——自平陆寄[J],醒农半月刊,1934(2):42-48.

[42]马秋来,运城市盐湖区财政志[M],北京:中央文献出版社,2004:91.

[43]高苗,山西屯留县农村经济情况[C]//中国农村经济论文集,1936:574.

[44]刘大鹏,乔志强标注,退想斋日记[M],太原:山西人民出版社,1990:356.

[45]章有义,中国近代农业史资料(第3辑)[M],北京:三联书店,1957:73.