中小学场地器材配置的问题和对策

吴 键

中小学场地器材配置的问题和对策

吴 键

要让中小学生积极、主动地参加体育运动,达到有效的强身和健心的双重目的,完善、标准、安全的体育场地器材配置是一个重要的前提条件。

在中国学校体育发展历程中,体育场地器材配置的突破创新,曾经引领学校体育的改革。如由天津首创的体操小垫子,引发了体育课堂教学的变革;由国际田联推荐的少儿田径柔性器材,改变了中小学校排斥田径运动的局面。

合理的体育运动不仅能促进中小学生强身健体,而且还能改善他们的情绪,为他们消除不良情绪提供积极的宣泄渠道。前者容易理解,而后者往往被被忽视。

最近网络上有一件事被热议,也在社会上引起较大反响。事情由来是:临近考试,有中学规定,男女生相处时,距离不能小于40 cm。舆论认为,这一规定荒唐,因此遭到社会的驳斥。

实际上,这个规定是有一定道理的,从心理学的角度讲,人与人的空间距离,影响人与人的相互关系和心理状态。

一、当前中小学体育场地器材存在的问题

对于我国中小学体育场地器材存在的问题,一直以来,广大教育界人士和主流媒体似乎都有这样的共识:城市缺场地,不缺器材,器材配置基本达标;农村缺器材,不缺场地,场地面积基本达标。但是我们调查的结果显示:我国的城市和农村中小学校,整体场地器材配置达标率仅为28%~35%,也就是说,情况比我们普遍认为的要严峻得多。

具体地分析当前中小学体育场地器材的问题,又可分为一般问题和突出问题。

1.一般问题

(1)体育场地配置不足,城市学校场地配置严重缺乏

调查显示,许多城市的中小学校,尤其是老旧城区,普遍情况是:学生不能同时在操场上做广播体操,必须要分成两批、三批进行。

关于我们国家生均运动面积的标准,在我国学校体育的相关法律法规文件中,没有确切的规定和标准,而在《中小学校建筑设计规范》中才有相应的规定。1986年版《中小学校建筑设计规范》规定生均运动面积标准为:小学生2.3 m2,中学生3.3 m2。这个标准是中小学生刚好能伸展手臂做操的空间,因此应该说是最低标准。

事实上,我国大部分城市中小学生,均运动面积远没达到这个标准。2011年,新版的《中小学校建筑设计规范》颁发实施,其中生均运动面积标准比1986版分别增加0.5 m2,分别为:小学生2.88 m2,中学生3.88 m2。标准进步了,但学校场地没有增加,很多城市中小学校学生不能同时在操场做课间操的情况依然普遍存在。

如果按这个标准来衡量,我们国家的中小学校,无论是城市还是农村,目前生均运动面积都不能达标。

(2)体育器材配置不足,低值易耗器材得不到及时补充

调查显示,农村中小学体育器材配置不足50%,配足率基本达到要求的学校不足60%。而且无论是城市还是农村,都存在体育器材不能得到及时补充的问题。

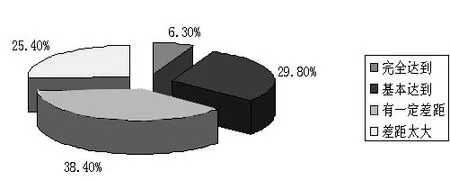

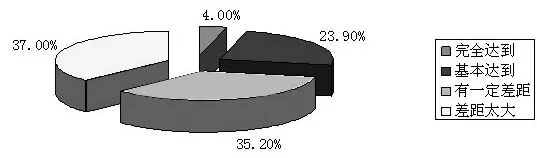

我国学校体育器材的配备,依据区域和学校的类别,分一类配备和二类配备两种标准。调研发现,无论是一类配备还是二类配备,基本达到要求的均不足30%,完全达到要求的不足10%(如图1、图2所示)。

图1 学校体育器材一类配置标准配备情况

图2 学校体育器材二类配置标准配备情况

2.突出问题

(1)学校超规模办学,体育场地器材资源被严重稀释

按照规定,学校的班级规模一般在36个班左右,但在全国学校体育专项督导调研中发现,很多学校的班级数量都在45个以上。国家同时规定,每班学生数量一般为45~50人。但事实上,很多学校每班都达到了六七十人,甚至80人。

如果严格按照国家标准,即一所学校36个班,每班45人,学校学生总数为1 620人。但实际上,我国的许多学校都是超规模学校。简单地计算,如果一个学校45个班,每班60人、70人,学生总数将达到2 700人、3 150人。显然,这必将把学校本来就捉襟见肘的资源进一步稀释,生均占有量急速下滑。而当前各地出现的学校撤并、合并热潮使学校规模不断扩大,导致这个问题越来越突出。

(2)城市、农村体育器材利用率不高

调查发现,出于安全考虑,我国中小学开展的体育项目越来越少,一些稍有危险因素的项目都不能正常开展。如田径运动中的田赛类项目、器械体操、器械武术等,很少被列入教学内容,导致本来就配置不足的器材的利用率更加低下。

最典型的事例是,按照《国家学校体育卫生条件试行基本标准》规定,学校要配置综合器械区。调查显示,设置这类综合区的学校越来越少,而不少有综合区的学校,综合区平时基本不向学生开放,利用率极低。我们曾到某校督导,看见孩子们都在综合区高兴地玩,但当我们离开学校一小时后,“杀个回马枪”再回到学校时,发现学校已经将综合区的所有器材用铁链子锁起来,禁止学生去玩。

(3)农村体育场地利用率极低

调查显示,农村虽然不缺场地,但是利用率极低。督导检查中发现,有些农村学校的运动场地草坪茂密鲜亮,显然是没有被踩踏过的样子。

农村场地、器材利用率不高的原因,与没有体育教师或体育教师配备不够、体育课开课率较低有关。

(4)体育场地、器材没有国家标准和没有安全认证情况比较普遍

调查显示,目前中小学配置的体育器材,除了条件好的大城市,大部分器材没有国家标准,也没有安全认证。

研究表明,根据《中小学体育场地器材设施配备目录》,需要配置的体育器材,中学有99项,小学有65项。但我们国内目前有国家标准的器材只有22项,差距明显。

(5)体育器材政府采购中派生的问题

学校体育器材现在全部采取政府采购的方式,一线体育教师没有参与权和话语权,更不用说其他社会专业人员了。这种相对封闭的采购模式完全脱离了社会监督和专业监督,致使器材质量得不到保障,存在明显的安全隐患。

督导检查发现,政府采购配置的“山羊”,居然可以轻轻推到,这种器材如何保障学生安全?

(6)体育器材与课程标准、学生需求脱节

《体育与健康课程标准》提出了促进中小学学生参与体育运动、提高学生体质健康水平、发展学生运动技能和增进学生心理健康和社会适应的目标。相应地,为了实现这些目标,要设置一定的教学内容与之契合,而一定内容的实施,需要有针对性的场地器材。

调查发现,由于缺少专业人士的介入,政府采购、配置的体育器材越来越脱离课程标准的基本需要。

另一方面,当下体育文化发展迅速,新兴体育项目不断创新,许多项目吸引了学生的兴趣。在课外,一些学生积极参与新兴体育运动,而我们的体育课堂则死气沉沉、一潭死水。“喜欢体育,但不喜欢体育课”是许多学生的真实心理状态,这与体育项目、体育器材不能满足学生追求新颖、时尚的心理需求有关。

体育教育为学生终生体育服务是学校体育一个重要的目的。但是事实上我们发现,虽然接受多年的体育教育,“一样没学会”的人不在少数,“什么都不喜欢”的人也比比皆是。究其原因,与学校体育的课程内容和设计与学生心理需求长期脱节有关。

如何严格实施体育课程,改革现行学校体育教学,使之符合学生的心理、生理特点,拉近学生与教学内容间的距离,是目前学校改革面临的重要问题。在这个课题中,体育场地器材配置的重要作用,还远没有被认识和发现。

(7)《国家学生体质健康标准》测试器材严重缺乏

对学生体质健康进行监测是国家掌握学生体质健康动态趋势的重要手段,但是现在大部分中小学没有配置相应的测试器材。

究其原因,一方面是一些测试器材规格高、价格贵,学校没有能力购买。另一方面,学校对监测工作不重视,连最起码的测试器材也不配。我们曾发现,一所有3 000余名学生的学校只有一台肺活量测试仪,这显然不能完成教育部“保证每名学生每年都接受测试”的规定。这意味着,我们获得数据可能是假的。

二、导致中小学体育场地器材问题的深层次原因

多年来,专业研究者和实践工作者都在探讨导致中小学体育场地器材配置问题的原因,特别是对深层次原因的探讨。关于这个问题,我们研究认为主要归咎于顶层制度设计缺失、长效机制的缺乏和封闭的办学模式三个方面。

1.场地器材配置顶层制度设计缺失

(1)法律法规滞后

目前我国关于学校教育在法律层面上的规定是1990年颁布的《学校体育工作条例》(以下简称《条例》),其中涉及场地器材的内容笼统且落后,所有规定都是原则性的,没有任何一条规定是量化的。《条例》颁发20年来,一直没有再修订过,例如在有关“体育教师”的内容中还有“妥善解决体育教师的工作服装和粮食定量”的规定。在改革开放30多年后的今天,这条规定早已成为笑谈,足见学校体育法律法规建设的滞后。

2.制度设计有疏漏

研究表明,目前学校体育场地器材配置执行的主要文件是《国家学校体育卫生条件试行基本标准》《中学体育器材设施配备目录》《小学体育器材设施配备目录》和《中小学校建筑设计规范》。这些文件中除了《中小学校建筑设计规范》中有满足学生同时做集体操的生均运动场地规定外,都没有对学生运动场地占校园总面积的比例和生均运动场地面积的规定。

事实上,如果按照生均运动场地面积方面的标准要求,现在中小学场地器材配置的达标率将比图1和图2中所示的还要低得多。

因为没有统一标准,没有生均标准,目前各地区结合自身实际制定的“双高普九”工作目标和要求也没有实质性进步,如辽宁省和陕西省在中小学生体育场地和器材方面的规定和标准与《国家学校体育卫生条件试行基本标准》基本一致。

(1)辽宁省“双高普九”体育场地器材配置的规定

①保证学生有足够的户外运动场地:小学300米跑道;初中400米跑道;建有室内球类运动馆、游泳馆。

②生均占地面积:小学21 m2,中学21 m2。

③校舍楼房化,生均建筑面积:小学10 m2,中学10 m2。

(2)陕西省“双高普九”体育场地器材配置的规定

①体育场地:小学生均面积2.3 m2,环道设置18个班200 m,24个班300 m,30个班以上300~400 m,设100米直道;初中生均3.3 m2,环道设置18~24个班300 m,30个班300~400 m,设100米直道;中小学篮、排球场地按班6:1设置。

②场地器材标准:体育场地面为弹性地面,体育器材达到《国家学校体育卫生条件试行基本标准》要求。

③生均校舍建筑面积:小学生达到农村6 m2,城市8 m2;初中生达到农村9 m2,城市10 m2。

④房舍要求:中小学消除土木结构校舍,无危房。

对上述两省“双高普九”的规定做简单分析可以发现:辽宁省提出中小学生均占地面积21 m2,但是并没有具体到生均运动场地的占地面积;陕西省提出生均面积2.3 m2,也就是小学生刚好能做操的最低面积标准。以高水平、高质量办学为目标的“双高普九”规定尚且如此,可见我们国家在这方面规定的标准之低和标准的不统一性。

值得肯定的是,目前学校执行的《中小学校建筑设计规范》,在关于运动场地的规定中,2011年版的规范比1986年版的有了进步,将中小学生均运动面积增加至2.88 m2,3.88 m2。

但是,仔细分析发现,这个标准还是一个低端标准。

2007年,教育部、卫生部、财政部研究制定并颁布了《国家学校体育卫生条件试行基本标准》,按该标准中的规定进行初步折算,中小学生均运动场地面积应是如下标准:

小学:≤18班至30以上:7.9~13.8 m2;

初中:≤18班至30以上:7.1~10.5 m2;

完中:≤18班至30以上:9.1~14.1 m2;

高中:≤18班至30以上:9.2~14.1 m2。

显然,按这个折算,生均运动场地面积最低是7.9 m2,最高应该是14.1 m2,远大于《中小学校建筑设计规范》中规定的面积。

2.缺乏长效机制

(1)没有经费保障

体育场地器材是供学生使用的,需要不断修缮、补充,这需要建立持久、有计划的经费保障制度。但调研发现,目前,学校体育场地器材的投入往往是一次性的或间歇性的,存在“有钱了就买,没钱了就凑合”的现象,特别是低值易耗品,基本得不到及时补充。在3年的督导调研中,仅有福建省闽侯县提出了长效的经费保证规定。2012年全国两会确定了教育经费的投入占GDP4%的规定,这的确令人振奋。对于学校体育场地器材的配置、建设,当务之急是要建立制度性的长效机制,保证经费投入。

(2)体育场地器材标准修订、执行和监督滞后

目前,最令广大教育者担忧的一个问题就是学校体育器材的质量和安全问题。调研发现,绝大多数中小学校的体育器材都没有进行质量认证、安全认证。也就是说通过政府采购途径采购的器材,没有经过各项严格的认证。这对于学校而言,存在巨大的安全威胁。学生使用这样的器材,就如同将他们置于“雷区”,危险时刻存在。

按照一般规定,体育场地器材标准2~3年就应该修订一次,事实上,学校体育器材不仅缺乏标准,已有标准也从没有修订。

3.封闭的办学模式

目前,国家体育部门要求学校将体育场地和器材向社会开放。除了在个别时段,总体上这种做法并不科学。因为现有的运动场地器材条件还远远不能满足学生群体的需要,而学校的体育场地器材首先要满足、保证学生的使用需求。

现在的情况是,一方面学校场地器材不足,另一方面体育部门管理的公共体育场地设施不对学校学生开放,大量用于搞创收、经营。

三、当前中小学场地器材问题的解决对策

当前,中小学场地器材改革已进入深水区,已经开始触及到一些机制性的问题和顶层设计问题,需要更有建设性和针对性的对策来应对。

学校场地器材方面出现的问题和社会上发生的事件是有某种关联的。比如说政府采购机制,《政府采购条例》出台,无疑对相关机构的采购行为起到有效的规范作用,但是因为政府采购机制会促使巨大利益空间的出现,所以必须继续改革机制,建立有效的监督机制,逐步完善条例内容。而这些问题的解决不是学校所能掌控的,要从国家顶层设计上寻找原因。

1.法规建设

要加快改革步伐,使相关法律法规趋向完善,比如《政府采购条例》。另外,还要尽快从法律层面完善学校场地器材的各项标准,并要与时俱进,及时修订,使学校各项工作有法可依,如出台20多年的《学校体育工作条例》必须修订,应当定量规定学校体育场地器材建设在学校建设中的比例。

2.社会建设

要将学校建设和发展纳入城市建设规划和社会发展规划,从城市建设和社会建设的大局总体设计考虑。从发达国家的情况看,增加学校体育场地器材建设,发展体育文化产业是必然趋势。

3.制度建设

要尽快建立学生运动面积占校园面积的规定。在这方面,日本的做法值得我们借鉴。因为欧美地区向来就崇尚运动,第一理念就是人的健康,运动是生活方式,加上人口稀少,学生运动场地自然十分开阔。而日本跟我们国家有着相似的文化背景和人口结构,有极大的可比性和可借鉴性。

日本规定学校运动场地占校园总面积的40%~50%,达不到这个标准是不允许办学的。

目前,我们国内也有一些地方在推行改革实践。如广东省义务教育规范化建设中,对学校体育场地器材制定了较高的标准:

生均运动场地面积:小学不低于11.6 m2,初中不低于10 m2;市区中心城区小学不低于5 m2,初中不低于4.3 m2。

这跟我们的推算基本是一致的。

4.经费保障

要制订规定,明确体育场地器材经费在办学经费中的比例。在办学经费有保障的福建省闽侯县,当地政府文件中就规定:体育日常经费占生均公用经费的5%。

调研表明,一般一个学校每学期5 000~8 000元,可以对低值易耗器材进行及时补充,基本满足学校的教学需要。

更重要的是,对体育场地器材的投入绝不能是一次性的,要制定与教育发展相适应的场地器材建设计划,同时制定体育场地、器材、设备的管理维修制度和经费保障的长效机制。

5.标准的建设、执行和监督

要加强标准建设和强制执行力,在做好标准建设工作的基础上,必须建立和引入第三方监督机制。

现在,在政府采购机制的实际运行过程中,产品的使用者—一线体育教师和产品的设计者—专业人士没有发言权,采购环节不能得到有效监督,这是不正常的。因此,需要在国家层面尽快建立一种有效的监督机制,强化标准认证,强化安全认证,增强执行和监督力度。

6.教育部门、学校开门办学

随着国家对文化事业发展的重视和投入的增加,社会体育设施场地建设有了很大的进步。学校要充分利用这个有利条件,开门办学,向社会要资源。福建省福州市制定了每个区建设一个青少年活动中心的规定,事实上,这类活动中心是对学校有限资源的重要补充。

北京、上海、广东、江苏等地区最近进行了打破学校界限、共用共建场地器材的尝试,这种办法值得借鉴。

7.《国家学生体质健康标准》测试器材标准化、简约化

要重新制定《国家学生体质健康标准》(以下简称《标准》)的监测制度,重新设计监测手段和办法。目前,《标准》测试趋向复杂、烦琐,一方面是国家要求高,另一方面是被测试器材厂商“绑架”。要研究科学、有效、简约的测试办法和手段,保证《标准》测试的科学性、可行性。

8.加快体育器材标准的制定和修订

要改变学校体育场地器材大部分没有国家标准、没有安全认证的局面,加快中小学体育器材设施的标准化建设,争取到“十二五”结束前,有100项中小学体育场地器材国家标准。目前,关于器材的标准化、简约化,我们正在科学地设计,有计划地选取学校试点,待条件成熟时将自制器材大范围推广并报请国家标准。

9.抓住学校整体建设机遇,乘势而上

国家教育质量提升工程、校安工程等,大大推进了学校体育场地器材的建设。今后,国家将进一步加大对教育的投入,因此,各地学校要抓住机遇,将学校体育场地器材建设纳入各项工程,依托工程建设发展学校体育。

另一方面,我们要好好思考如何有效使用这些经费。如目前很多学校面临的场地不足的问题,我们必须借鉴日本的做法—“上天入地”,以学校整体建设为契机,合理设计,充分开发,有效利用学校空间。在这方面,福州市鼓楼区钱塘小学的做法值得全国中小学效法。该校将教学楼四周的外围空地改为跑道(如图3所示),将教学楼楼顶天台设为操场(如图4所示),巧妙地解决了学校运动场地不足的问题,人均运动场地面积从4.3 m2增加到了5.9 m2,这在寸土寸金的老城区是难得的。

图3

图4

最后,需再次强调,高质量的教育必须包括高质量的体育。今天对学校体育的任何投入,都将在今后学生健康成长过程中得到回报。国家人力资源强国建设的成功与否,与学生能否健康成长有密切关系。

我们要从战略高度来认识学校体育场地器材的重要性,各地各学校要结合区域特点和学校实际情况,因地制宜,按照国家有关法律法规的标准,借鉴其他学校和国家的相关经验,科学、灵活地解决体育场地和器材配置所面临的问题。

吴键,博士,主任。

中国教育科学研究院体卫艺教育研究中心。

我们做调研时,浙江省一所幼儿园的教师反映,每当阴雨天孩子待在教室时,出现打架事件的几率就增加。美国心理学家的研究也发现,儿童的攻击行为80%发生在室内,尤其是狭小的空间内。在这里需要引用一下“拥挤”这一概念。所谓“拥挤”,是空间被侵犯的现象。研究认为,过度拥挤容易造成疾病、高犯罪率、贫困、战争、暴动、药瘾、生活品质下降等问题。同样,人与人之间交往,需要保持恰当的距离,这样才能让人保持平和的心态,而且这个距离随交往双方关系的不同而不同。有研究显示,不同空间距离表明不同程度关系:亲密关系,距离在40 cm之内,如家人、爱侣之间;熟悉的个人之间,距离在40~100 cm,如朋友之间;不熟悉的个人之间,距离在l~3 m,如与陌生人或刚认识的人聊天;在公众场合参加活动,距离在3 m左右,如听众与演讲者、学生听教师上课等。

有研究表明,对于学校里的学生而言,个人空间的标准是生均5 m2。但是我们的调查显示,我国幼儿园生均空间面积仅为0.3 m2,而美国儿童的生均空间面积为2.3 m2。显然,中美之间有明显的差距。

近年来,我们对我国中小学体育场地器材配置的科学性问题进行了广泛的调查。调查显示,从有效提高学生身心健康和维护学生安全的角度看,当前中小学体育场地器材的配置存在很多问题。

下面就当前中小学体育场地器材配置存在的问题、问题出现的深层次原因及解决对策与大家共同探讨。