顶管施工引起海堤过大沉降的原因分析及补救措施研究

郑 烨 ,刘述丽

(1.浙江省钱塘江管理局勘测设计院,浙江杭州 310016;2.浙江同济科技职业学院,浙江杭州 311231)

0 引言

随着社会城市化建设的发展与推进,三维城市空间的开发利用越来越受到人们的重视[1]。顶管法作为非地面开挖敷设地下管道的技术中的一种,可以在不用开挖地表土的情况下将管道铺设完毕[2],具有无可比拟的优点,其应用也越来越广泛,近年来已成为城市管线建设和改造的主要手段[3]。沿海地区在进行顶管施工中,不可避免地要穿越海堤,虽然现在顶管施工的技术与工艺已比较成熟,多数情况下海堤的沉降可控制在容许范围之内[4],但由于地下土体的环境与条件复杂,在顶管施工的过程中,施工措施稍有不当,海堤仍有可能产生过大的沉降,影响其结构稳定性及防洪御潮功能。对于产生过大沉降的堤段,必须对其采取补救措施。鉴此,本文以某顶管穿越海堤引起过大沉降的工程为例,分析海堤产生过大沉降的原因,研究海堤的加固补救措施,通过对比采取加固补救措施前后海堤沉降的变化,验证所提出的加固补救措施的可行性,为类似的工程提供参考。

1 工程概况

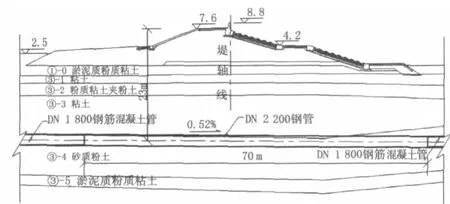

杭州湾北岸某永久排放管工程,其主管径分为1 800 mm和2 200 mm两种,其中穿堤段为2 200 mm钢管,其余为1 800 mm钢筋混凝土管,管道长度587.5 m,穿堤段管长70 m,管道位于厚1.5~12.8 m的砂质粉土层中,距堤顶23 m。顶管穿越的海堤为吹土管袋斜坡式砂堤,堤身结构及管道位置见图1。工程所处海域常浪向为东至东南,强浪向基本上与常浪向一致为东北东至东南东,涌浪出现率不到2%,表1为工程所在区域内堤前波浪要素。

图1 堤身结构及管道位置

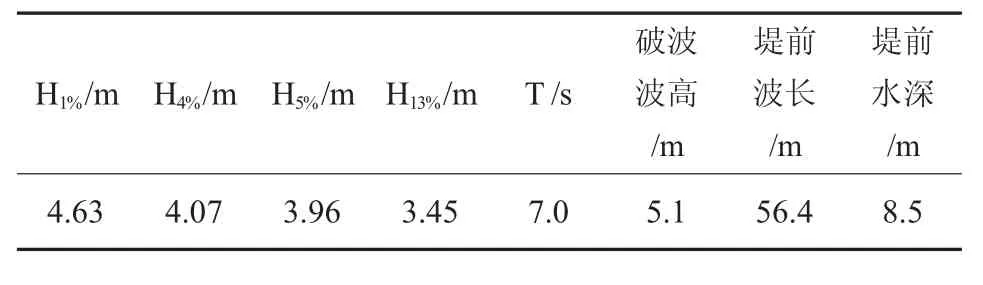

表1 本工程位置堤前波要素表

为监测顶管施工过程中及海堤加固补救前后堤身的沉降情况,在垂直顶管轴线方向上沿堤顶路面布置9个沉降观测点,相邻观测点之间的间距为5 m,图2为观测点平面布置图。

图2 观测点平面布置图

顶管施工采用泥水平衡推进工法,通过刀盘以及顶速平衡正面土压力,调节循环水压力用以平衡地下水压力,采用流体输送切削入泥仓的土体,顶进过程中不间断,无需降水处理。顶管穿过海堤2日后,发现海堤在顶管轴线处有约15 cm的沉降,4日后累计沉降为16.6 cm,9日后累计沉降为21.5 cm,海堤因顶管施工影响的部位在顶管轴线两侧长约50 m范围内,沉降主要出现在以下几处:

(1)堤顶混凝土路面沉降,顶管穿过海堤9日后最大沉降达21.5 cm,沉降范围为穿堤管轴线两侧各25.0 m;

(2)顶管轴线处受沉降影响,在挡浪墙顶部有一块局部破碎,距管轴线两侧约20m处,挡浪墙沉降缝增大;

(3)轴线内侧路缘石、内坡脚混凝土发现裂纹;

(4)外坡侧高程4.0 m平台护角混凝土块体受沉降影响局部挤碎。

2 顶管施工引起海堤过大沉降的原因

针对目前顶管施工过程中海堤出现沉降量值偏大的状况,经现场查勘、调查和分析,原因主要有以下几点:

(1)顶管穿堤过程中,由于顶管机头重量较大,出现机头下坐的现象。为防止顶管轴线偏离设计轴线,施工单位采用边纠偏边顶进的方式作业,具体方法为机头扩孔(椭圆形)钻进,在顶管穿堤后,管周土体复位造成堤身一定量值的沉降。

(2)堤身地基在上部堆载作用下,超静孔隙水压力尚未消散,处于高应力、高水头状态,施工过程中机头端部未采用可靠泥模支护,造成机头前端土体坍落,加剧了海堤沉降。

(3)海堤地基处理为排水板法,采用单向排水从地基土层中析出水分,通过排水板顶部的排水层排出,从而达到加固海堤地基的目的。顶管顶进后,管道位于海堤地基排水板区下方,顶管顶进过程中,管道间隙与排水板沟通,形成了地基双向排水的条件,加速了地基土体的固结沉降;顶管顶进过程中的机头泥水循环系统排水出水量大,也配合了地基土体的沉降固结。

(4)管节管壁外周在顶进过程中,通过机头的排水系统,也会带走土层中的颗粒,也造成了堤身一定量值的沉降。

3 顶管段海堤加固补救措施

根据《水利水电工程质量监控与通病防治全书》,土石坝不均匀沉陷率控制量值为1%。本工程堤顶高程为7.60 m,原始地面高程为-1.60 m,堤身高度为9.20 m,不均匀沉陷率控制值为9.20 cm。目前顶管段堤顶最大沉降量值已超过20.0 cm,不满足土石坝不均匀沉陷率控制量值,必须对顶管段海堤进行加固补救措施,以保证海堤的稳定及其防洪御潮功能。

目前工程上通常采用高喷水泥防渗板墙与压密灌浆两种方案对海堤进行加固处理,经分析研究,高喷水泥防渗板墙可在土体中形成一道可靠的防渗帷幕,但加固后的土体不均匀,也难以解决堤身土体松散问题,而压密灌浆为均匀布点对海堤进行密实加固,可同时解决堤身防渗和土体不密实问题。针对工程的堤基地质情况,推荐采用压密灌浆方案,具体措施如下:

(1)灌浆目的:为改善因排江主管顶管穿堤施工引起的海堤沉降状况,减少地基扰动,加强堤基土体结构,改善土体物理力学性质,避免该部位因地基加固后可能出现的不均匀沉降,经综合分析,对穿堤管影响区域采用压密灌浆方法加固。

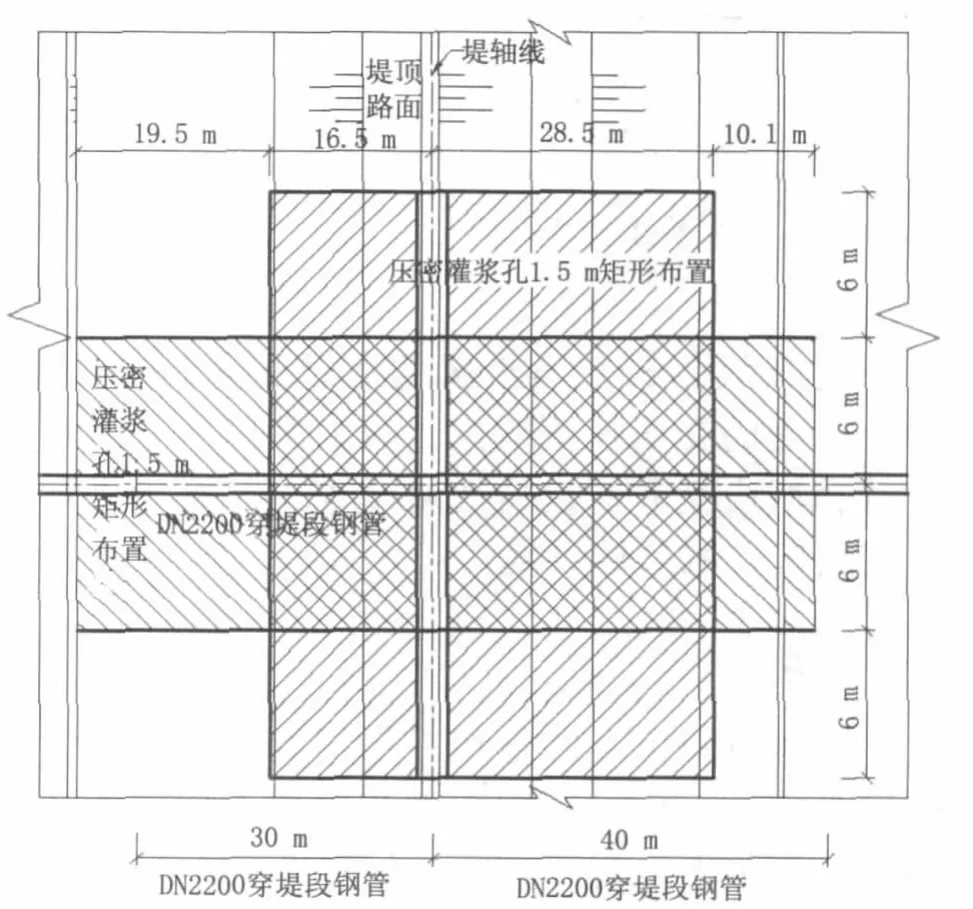

(2)灌浆范围:排江主管轴线两侧各15.0 m范围内,孔深至-11.0 m高程,两边侧各15.0 m范围内孔深至-7.0 m高程。垂直堤轴线方向灌浆布置范围为自海堤内坡脚至外坡脚,长43.0 m。灌浆孔孔距均为1.50 m,正方形布置。图3为压密灌浆孔平面布置图。

图3 压密灌浆孔平面布置图

(3)灌浆材料:325#普通硅酸盐水泥纯浆,水泥浆中允许掺入少量膨润土。

(4)灌浆参数:浆液比重,吃浆量大时为1.60~1.65 g/cm3,吃浆量小时为 1.30~1.40 g/cm3,灌浆压力为0.1~0.4 MPa。

(5)灌浆方法:灌浆自下而上分层注浆,分层提升高度为0.3~0.6 m,每孔灌浆量根据在达到设计地层深度和灌浆压力后,地层吃浆量小于每分钟1 L时,可结束该孔的灌浆。在顶管轴线两侧15~30 m设置过渡段,灌浆加固底高程从-11.0 m渐变至-7.0 m,以防止由于压密灌浆引起海堤的不均匀沉降。

4 海堤加固前后的沉降观测

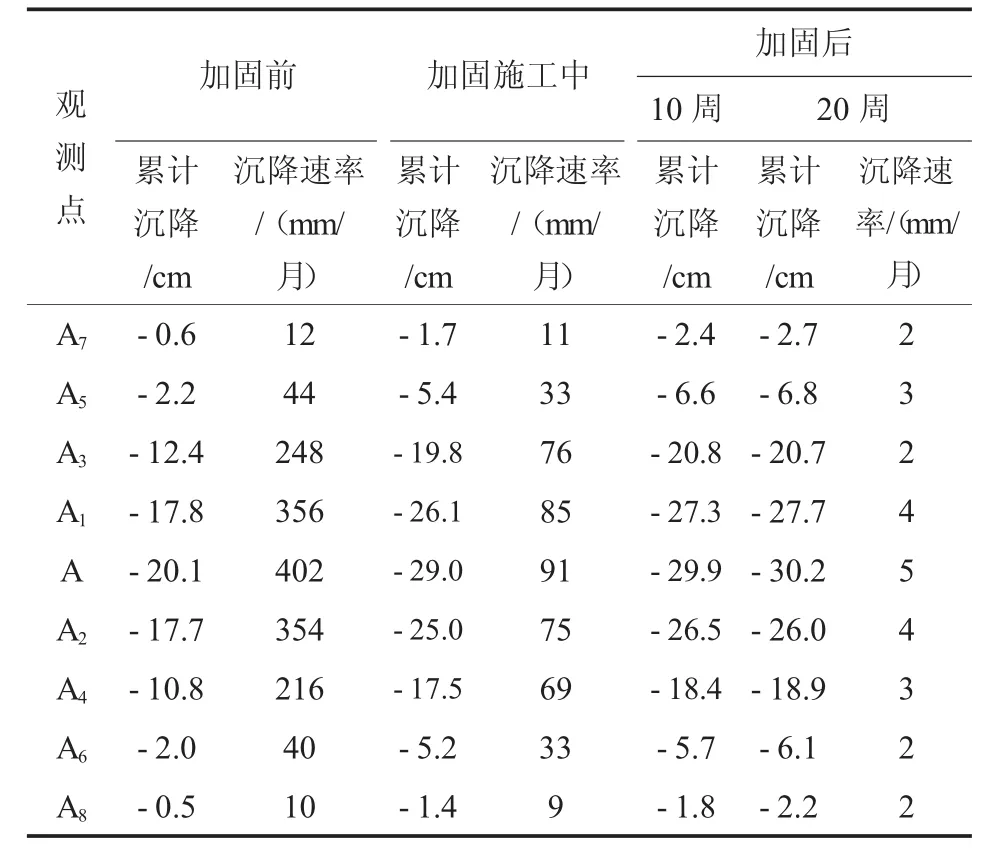

将海堤加固前后的沉降资料分加固前、加固施工中以及加固后三个阶段进行整理,结果见表2。

表2 海堤沉降观测记录

从表2中可以看出,注浆加固期间,海堤仍发生最大8.9 cm的沉降,注浆加固后,堤身土体密实性得到了加强,其沉降量值也大为减少,堤身沉降速率明显小于加固前的沉降速率,表明加固效果良好,提高了海堤的整体稳定性。采用压密灌浆的方法处理海堤由于顶管施工引起过大沉降的问题效果显著,是可行的。

5 结语

本文以某顶管穿越海堤引起过大沉降的工程为例,分析研究海堤产生过大沉降的原因,提出用压密灌浆的方法加固顶管段海堤。沉降监测结果显示,压密灌浆加固后海堤的沉降速率明显减小,表明加固效果良好,采用压密灌浆的方法处理海堤由于顶管施工引起过大沉降的问题是可行的,可为类似的工程提供参考。

[1]魏刚,徐日庆,屠伟.顶管施工引起的土体扰动理论分析及试验研究[J].岩石力学与工程学报,2004,23(3):476-482.

[2]曹书文,陈平,赵冬,等.顶管施工引起古建筑地表沉降分析[J].建筑科学,2011,27(5):93-95.

[3]陈卫明.特殊地段顶管施工沉降控制技术[J].中国市政工程,

2003(6):35-37.

[4]屠毓敏.长距离顶管穿越海堤时的堤面沉降分析[J].地下空间,2001,21(3):204-207.

——《压密注浆桩技术规范》解读(二)