中国钢铁产业布局政策的价值取向辨析

郭振中, 雷 婷

(东北大学 文法学院, 辽宁 沈阳 110819)

产业布局是产业部门在特定地域空间中的地理分布,即生产的具体位置、形式、规模、部门结构与地域组织[1]。钢铁产业布局政策是指国家或地区为实现钢铁产业的合理布局而采取的调整空间结构和地域比例的一系列政策手段的总和。它是产业政策体系的一个重要组成部分,是促进国民经济发展和解决区域问题的有效措施,也是实现资源合理配置、产业合理布局的重要途径[2]。

钢铁产业布局课题是学术研究的热点和难点。诸多学者对此进行了研究,例如:杜立辉等在世界钢铁布局的演变规律下介绍了我国钢铁产业布局状况[3]。朱克力基于地理信息系统阐述了中国钢铁产业布局的发展变化[4]。田山川从企业视角总结出中国钢铁布局从集中转向扩散又再次向集中演化[5]。周维富认为我国钢铁产业空间布局存在着地区分布与资源、市场和国家发展战略相错位的问题,布局有待调整[2]。

已有文献对中国钢铁产业布局进行了多角度阐述,但关于政策的基础研究甚少。未见有学者从价值取向这一政策本质的角度对钢铁产业布局政策进行分析研究。本文就将从政策价值取向角度,在我国钢铁产业布局政策的阶段划分基础上,剖析政策的哲学追求和现实出发点,这样既有助于政策本身科学性、价值性的明确,亦有助于政策的实践效果把握和方向调整。

一、 中国钢铁产业布局政策价值取向的内涵及阶段划分

1. 钢铁产业布局政策价值取向的内涵

“价值”一词,从哲学角度来讲,是客体属性与主体的需要之间产生的一种特定关系,即客体对主体所起到的某种意义和作用。政策价值是指作为价值客体的公共政策对作为价值主体的各个利益相关方的需要和利益的满足。任何一项政策的制定和执行都是为了追求一定的政策价值。判断和选择某种价值的标准或方向,就是价值取向,它是主导政策过程的基本价值理念。正如有学者将政策价值取向定义为政策主体在一定价值观支配下对公共政策价值分配的利益倾向与选择[6]。钢铁产业布局政策价值取向就是政策主体按照一定的价值观念,在钢铁产业布局政策过程中对政策的价值目标进行判断、选择和实现时所表现出来的一种价值倾向和行为取向。

政策的价值取向直接影响着社会资源的流向与分配方式。钢铁产业布局政策的价值取向不仅决定着钢铁产业的整体布局和资源的集散状况,更影响着钢铁产业的总体发展水平。分析我国钢铁产业布局政策的价值取向有助于对政策本质与规律的认识,它是分析政策科学性与公平性的有效途径。

2. 中国钢铁产业布局政策价值取向的阶段划分

政策是价值取向的具体体现和实现载体,因此对政策价值取向进行阶段性认识和分析可建立在对政策的阶段划分基础上。中国钢铁产业布局政策及其价值取向在国内国际特定的政治与社会经济等政策环境因素影响下,呈现出明显的阶段性特征。

这种阶段划分是以政策发展的成熟度以及实施时间为依据的。政策发展的成熟度以政策内容的科学性、可操作性和实施效果为标准;实施时间则以政策出台的时段和背景为标准。采取这二维指标进行划分,利于了解政策产生的背景环境和实施效果,易于分辨政策价值取向的阶段性特征。

中国钢铁产业布局政策及其价值取向阶段划分如下:

(1) 初步探索阶段(1949—1978年)

计划经济时期,政府是社会经济活动的唯一主体,直接配置社会资源,组织和管理钢铁产业建设,出台了许多探索性的政策措施。钢铁工业经历了“一五”计划、大炼钢铁运动、调整整顿、“文革”、恢复生产等过程,在曲折中缓慢地发展。中国初步形成钢铁行业“三大五中十八小”的产业布局,随后除西藏地区,全国各省份都布局了钢铁产业。依靠政府扶持,钢铁产业快速广泛地建立以实现国家恢复经济生产的需要正是此阶段政策价值所在。

(2) 逐渐推进阶段(1978—2004年)

在改革开放不断深入和社会主义市场经济体制确立的背景下,政府逐步对钢铁产业实行以经济手段为主的宏观调控,推动了钢铁产业快速发展。此时,市场意识与效率思想兴起,在追求效率的价值取向影响下,提高经济效益与扩大生产成为目标。然而客观来说,在2005年《钢铁产业发展政策》出台之前,中国还未形成一个完整的钢铁产业布局政策体系,这些政策仍存在一定的局限性。

(3) 趋向成熟阶段(2005年至今)

自进入21世纪,中国钢铁产业持续高速发展,布局不合理问题日益严峻。在世贸过渡期之后,钢铁产业受经济全球化的影响越来越深。为应对国内国际环境的新情况,钢铁产业布局政策适时进行了调整和完善。

《钢铁产业发展政策》、《钢铁产业调整和振兴规划》、《钢铁工业“十二五”发展规划》等政策全面系统地为优化布局指引了新方向,明确了各地区优化布局的原则和目标,抑制产能过剩,注重区域协调、环境保护与节约资源,产业布局政策的价值取向已向全面协调可持续发展方向转变。这些政策的出台标志着我国钢铁产业布局政策体系趋向成熟。

二、 中国钢铁产业布局政策价值取向的演变

1. 初步探索阶段----简单的效率与均衡

新中国成立初期,为扶持钢铁产业发展,国家相继出台了一系列重大举措。当时原材料特别是铁矿石的分布及运输成本是影响钢铁产业的主要因素,所以中国钢铁产业遵循资源依托型布局,在矿产、能源丰富的地区建厂,以节省成本。“一五”计划实施中,兴建了鞍山、武汉、包头三大钢铁基地。之后,我国又提出了建设5个中型钢厂、18个小型钢厂,形成了钢铁行业“三大五中十八小”的产业布局。这种空间格局的形成主要出于对减少原材料运输成本的考虑,未涉及环境容量、市场需求、技术水平等其他因素。该时期指导布局的价值取向可称为简单的效率。

从“大跃进”、调整时期、“三线”建设至“四五”计划,中国钢铁产业布局向着均衡的方向发展,布局重点西移,在西南、西北建设了一批新的钢铁基地,例如攀枝花钢厂和酒泉钢厂。除西藏地区外,全国各省份地区都有了钢铁产业。但这种均衡是计划经济体制下的产业布局,是国家用行政指令的方式实施的结果,没有考虑各地区的特殊性,布局不尽合理。

显然,探索阶段的产业布局不是市场化资源配置的结果,而是政府出于经济和政治战略考虑的产物。在内陆地区大量安排钢铁产业布局,一方面是因为那里有煤铁资源,另一方面是为了平衡地区经济发展和备战的需要。可见,简单效率与均衡的价值取向在新中国成立初期对钢铁产业布局政策发挥了重要影响作用。

2. 逐渐推进阶段----优先效率

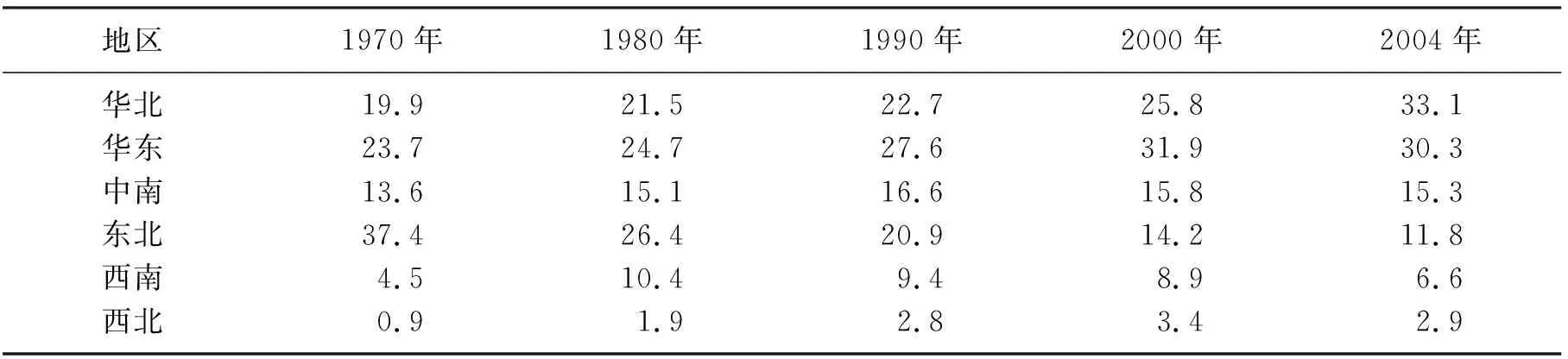

改革开放后,国家对经济实行宏观调控,市场逐渐发挥作用。东部沿海地区的经济发展迅速,钢材市场需求旺盛,对钢铁产业布局提出了新的要求。而从上世纪六七十年代起,世界钢铁产业布局掀起了从资源依托型到市场邻近型、临海港口型转变的潮流,对我国也产生了一定影响。在内外部因素的作用下,钢铁产业投资重点东移,沿海地区投资比重大幅度提高,临近沿海地区和靠近产品消费市场的钢铁企业开始大量涌现。钢铁产业布局逐步呈市场临近型特征。在资源、市场、交通、劳动力等诸多区位因素中,市场与交通成为关键因素。至2004年,比较典型的华东、华北地区与中南地区的粗钢生产已超过了东北地区,如表1所示。

表1 1970—2004年我国六大区域钢铁产量占全国比重变化情况 %

在20世纪70年代末,上海宝钢选择临海港口布局曾引起巨大的争议。但实践证明,宝钢的选址布局是中国钢铁产业中经济效率最佳的选择,它现已成为中国最具竞争力的钢铁联合企业。

此阶段钢铁产业布局体现出追求经济效率的价值取向,这不同于新中国成立初期的简单效率。它是在诸多相关区位因素中,选择最关键的因素优先作为布局依据,是具有主次之分、优化选择的效率价值取向。此外,布局政策由强调地区均衡转向重视宏观经济效益上来,在战略上明确了以提高经济效益为优先目标的效率优先指导思想,鼓励一部分有条件的地区先发展起来。从以上两方面来讲,改革开放后的价值取向可概括为优先效率。但该价值取向在促进我国钢铁产业快速发展的同时,也带来了负面影响。在地方产业结构中,出于经济利益的考虑,地方政府在有条件的情况下都会把钢铁产业列为地区的支柱产业,加以优先发展,导致钢铁产业的规模不断扩张,衍生出一些问题:

第一,产业布局不合理。产业布局相对分散,没有充分考虑资源、环境容量、交通、市场等因素,与供需状况不符。华北地区是钢铁生产的主要基地,但无论是用GDP还是固定资产投资指标来衡量钢铁产品的需求,该区域都不是钢铁的最大消费地。而华东、中南地区经济较发达,钢铁消费量大,生产却相对不足,供需矛盾比较突出[7]。第二,产业结构不合理,企业规模偏小,产业集中度偏低。第三,城市型布局,污染城市环境,增加环境容量压力,制约企业自身发展。

3. 趋向成熟阶段----可持续发展

伴随着中国钢铁产业快速发展,资源逐渐衰竭、环境污染严重、国际铁矿石价格上涨、世界经济危机影响范围扩大,原有的钢铁产业布局模式逐渐暴露出不合理之处。为解决这些问题,我国对钢铁产业布局政策价值取向作了调整。

2005年《钢铁产业发展政策》就钢铁产业布局明确提出:①优化空间布局是实现钢铁产业健康发展的重要方法,可持续生产是企业的主要目标。钢铁产业的布局调整要从保护环境和可持续发展的角度出发。②布局调整以严格控制产能为原则。③重要环境保护区、严重缺水地区、大城市市区,不再扩建钢铁冶炼生产能力,区域内现有的企业要实施压产、搬迁,满足环境保护和节约资源的要求。

该政策的实施对控制钢铁产能盲目扩张势头取得了一定的积极成效。它明确提出了优化布局的措施和可持续发展的目标,涉及到了环境问题、区域协调发展等问题,统筹了眼前利益和长远利益、微观和宏观等因素。这些重要内容明显体现了可持续发展的价值取向。但该产业布局的调整目标过于理想化。2009年《钢铁产业调整和振兴规划》提出要进一步优化布局,将坚持控制总量与优化布局相结合。按照沿海、沿江、内陆科学合理布局和与资源环境相适应的要求,在控制总量的前提下,调整优化产业布局,统筹协调发展。

该规划为优化产业布局提供了具体措施,目的在于促进社会、经济、资源与环境的协调健康发展。在价值取向上,已经实现了由对经济增长的片面追求到谋求可持续发展的合理转型。

在“十一五”期间,钢铁产业布局优化取得了许多进展。曹妃甸等现代化沿海钢铁基地建成,宝钢湛江和武钢防城港沿海钢铁精品基地的前期筹备已完成,首钢等城市钢厂搬迁基本竣工。但是这一阶段布局调整的进程缓慢,钢铁产业“北重南轻”的布局长期未能改善,部分地区钢铁产业布局不符合全国主体功能区规划和制造业转移的要求。未来钢铁产业的布局调整需要进一步解决这些问题。

三、 未来中国钢铁产业布局政策的价值取向选择与建议

1. 以促进产业升级转型为主要价值取向

我国钢铁产业布局政策价值取向经历了从简单效率与均衡到优先效率,再向可持续发展转变的过程。这个过程不仅是政策不断趋向成熟的过程,同时也是科学发展价值观逐渐树立的过程。随着科学发展观的深入发展和贯彻,钢铁产业的发展将以产业转型升级为发展方向,产业的布局也必将以促进产业转型升级为目标。产业转型升级是科学发展观在钢铁产业中具体化与成熟化的必然结果,未来钢铁产业布局政策必然将其作为政策制定的原则标准。

就我国钢铁产业的现实状况而言,我国必须将转型升级、结构调整作为钢企生存发展的重要部署。目前资源价格仍持续高涨、钢铁消费需求增速趋缓、环境压力增大、产品同质化竞争加剧、经营风险加大,行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势。而市场对钢铁产品的质量和服务提出了更高的要求,钢企必须由注重数量规模转向注重品种质量效益,提高产品核心竞争力,才能在市场上占领一席之地。同时我国钢铁企业发展水平参差不齐,在资源能源消耗量和节能减排方面差距很大,钢企只有通过转型升级才能在确保经济效益的同时,创造良好的环境和社会效益。只有将产业转型升级作为产业布局的价值取向,才能应对当前困境和难题,谋求可持续科学发展。

从国际环境来看,世界经济复苏在拉动全球钢铁产业发展的同时,也加剧着各国钢铁企业之间市场、资源等方面的竞争。全球铁矿石等原材料供应及价格波动将对我国钢铁产业发展继续产生重大影响。我国钢铁企业的发展必须放眼世界,在更广阔的空间布局以促进转型升级,开拓国际市场,整合国际资源,提高核心技术与国际竞争力。

我国钢铁产业“十二五”发展规划也将转变发展方式作为重要任务,加快实现由以规模扩张为主转向以品种质量为主的发展模式。新发展模式的建立,需要通过优化钢铁产业区域布局以促进结构调整和产业升级,要将产业布局结合兼并重组,有保有压,平衡供需,提升品质。

以产业转型升级为价值取向的钢铁产业布局政策,既是科学发展观深入贯彻的客观规律,也是我国经济发展战略的必然要求。以产业转型升级为价值取向,既有利于提高我国钢铁企业的国际竞争力和影响力,又有利于促进我国钢铁产业由大到强的转变。

2.协调各级政府利益,促进区域协调发展

在市场经济体制下,各级政府的利益不尽相同。地方政府在服从中央政策要求下,还要兼顾地方经济与社会的发展。一些以地方保护主义为价值取向的地方政府,制定出一些损害国家钢铁产业布局整体规划的政策措施,使得我国整体产业结构布局受到破坏,公共利益受到了侵害。因而,在未来贯彻国家相关产业政策进行布局调整的过程中,地方政府要注重协调地方与中央、地方与地方之间的利益冲突,实现跨区域整合。

钢铁产业布局的调整需要立足于全国,兼顾整体国民经济的发展。各级政府应以大局为重,立足国民经济整体,根据地区的具体情况统筹协调发展,提升我国钢铁产业的综合竞争力,加快我国由钢铁大国到钢铁强国的转变。

3. 加强政府宏观调控,引导产业优化布局

目前,我国钢铁产业的一部分布局调整及并购重组行为是政府推动的结果,而不是市场竞争产生的自发行为。一些地方政府实行地方保护,阻碍了产业跨区整合与布局。因而要弱化政府对钢铁产业发展的直接行政干预,充分发挥市场资源配置的基础性作用,用市场化的办法来解决产业布局中面临的问题和挑战。

然而,市场调节自身具有缺陷,所以加强政府宏观调控必不可少。一方面要完善市场机制的功能,力争为钢铁企业创造一个资源自由流动、平等竞争的产业环境;另一方面,加强政策宏观引导,加强财税、金融、贸易、土地、节能、环保等各项政策与钢铁产业布局政策的衔接,积极优化国内布局和全球布局,完善钢铁市场进入和退出机制,克服市场失灵引起的单边主义布局或布局空白等现象。

4. 兼顾政策价值取向的稳定性与灵活性

我国钢铁产业布局政策及其价值取向阶段性特征显著。当它们发生变化时,各地相关钢企深受影响,有的地区钢铁产业兴起,有的地区钢铁产业衰落。这种状况会在某种程度上造成资源浪费、重复建设、增加政策成本等问题。因此,钢铁产业布局政策价值取向的确立要立足长远,政策制定要注重长期规划。

另一方面,钢铁产业的全面布局是很难完美实现的,它会受到国内外形势、自然地理因素和地区经济发展等多种因素的影响[8]。而我国社会经济在不断发展和变化中,各地区的经济发展水平不平衡,国际经济形势也瞬息万变,一成不变的钢铁产业布局政策价值取向难以适应新环境的要求。所以,我国应根据形势的变化增强政策的针对性和灵活性,把握好政策的方向和力度。

参考文献:

[1] 曹颖. 区域产业布局优化及理论依据分析[J]. 地理与地理信息科学, 2005,21(5):72-74.

[2] 周维富. 我国钢铁工业布局与结构的现状、问题及对策[J]. 中国经贸导刊, 2005(15):2.

[3] 杜立辉,聂秀峰,刘同合. 2000—2009年中国钢铁产业布局变化及国际比较[J]. 冶金经济与管理, 2010(5):9-17.

[4] 朱克力. 基于GIS的中国钢铁产业布局研究[D]. 重庆:重庆大学材料科学与工程学院, 2008.

[5] 田山川,张文忠. 中国钢铁工业空间格局的演化及影响机制[J]. 地理科学进展, 2009,28(4):537-545.

[6] 赵映诚. 公共政策价值取向研究----经济型政府向服务型政府转变[M]. 北京:中国出版集团现代教育出版社, 2008:27.

[7] 徐康宁,韩剑. 中国钢铁产业的集中度、布局与结构优化研究----兼评2005年钢铁产业发展政策[J]. 中国工业经济, 2006(2):41.

[8] Zhou Ermin,Chen Kelou,Zhang Yanrong. Overall Layout Design of Iron and Steel Plants Based on SLP Theory[C]∥CCTA. The 4th IFIP International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture 2010 Selected Papers. Nanchang:CCTA, 2010:147.