“流空间”的地理学属性及其区域发展效应分析

董 超

(东北师范大学城市与环境科学学院,长春 130024)

1 问题的提出

“流空间”(space of flows)的概念最早由社会学家Manuel Castells提出[1],并将其定义为“通过时间控制促使信息流动及物质流动的一种社会组织形式,是社会中起支配作用的空间形态”[2]。随着对“流空间”、“信息和网络社会”等的深入认识,有学者从政治、经济、社会、文化、制度、社交、社区等角度开展了相关研究[3-6]。信息和通信技术(Information and Communication Technologies,简称ICTs)的发展以及社会网络与组织结构的优化是“流空间”形成与发展的重要基础和方向,社会学视角是开展“流空间”研究的根本出发点之一。但是,“流空间”作为一种组织形态,依附于传统意义的地理空间是其天然属性,同时作为促进社会发展的方式之一,“流空间”也在时刻作用于传统意义的地理空间。如何认识“流空间”的地理学属性、作用过程、机制和区域及地方化效用,需要从理论上加以思考和认识。

2 “流空间”的地理学属性

对“流空间”的研究实际上并非是一个崭新的命题,例如,传统的“工业区位论”和“中心地理论”[7]等都曾有“流要素”带来的产业布局与地域空间格局变化的阐释、“流要素”运动的区域经济发展条件与作用[8]、经济运行“投入—产出”过程中“流要素”流动与商品化等。应该看到,这些强调的都是“流要素”的条件、要素的意义,然而实际上“流要素”的运动及其地域组合本身就表现为“流空间”过程。由信息带来的因“流动而运作的共享时间之社会实践的物质组织”空间形态是社会学意义的“流空间”,但其作用并且依附于或物化为场所空间(space of places)决定了其内在的地理属性特征明显。

2.1“ 流空间”的物化地理特征

2.1.1 “流空间”物化的地理支撑。从“流空间”的物质组织空间形态来看,其内在的流要素本身以及物理运动过程,均需要物化的场所空间支撑。例如,道路交通设施、网络通信设施和终端设备以及城乡经济社会流空间等物化地理空间对各种流(主要包括人口流、物质流、能源流、资金流、技术流、信息流和文化流等)运动与传输的支撑。显然,“流空间”本身的物质要素组成及其运动过程表现出的“流空间格局”已内嵌或物化在场所空间上面(表1)。

表1 “流空间”与物化空间Tab.1 Space of flows and space of places

2.1.2 “流空间”要素的作用

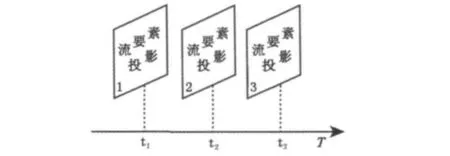

“流空间”要素的作用主要体现在“流空间”要素在运动过程中表现出的“交织”与“发酵”,即一种流要素在运动过程中内含于另外一种或几种流要素,并且通过这种相互“交织”强化“流空间”效率与功能。例如,人口流空间交织粘附着文化流与技术流,交通流空间承载着人口流与物质流,信息流空间包含了资金流与技术流等,并且这种交织通过效用“发酵”,提高了“流空间”运动效率,整体强化了承载“流空间”的不同空间尺度地域经济、社会和城市发展的功能意义(图1)。

2.1.3 “流空间”的地理外部性

外部性概念源于经济学,是指经济行为主体的一种行动直接影响到社会其他人,却没有对其有害后果付费或为其有益后果获得补偿[9]。地理外部性强调的是地域行为的区域空间关系作用,表现为发展关联、环境影响与生态服务3个方面[10],而“流空间”抽象为地理外部作用的媒介与载体,比如人口的跨地域流动、知识技术的跨地域扩散等。“流空间”物化为场所空间,并且缩短了场所空间之间“流要素”运动的时空距离,形成基于“流空间”的“邻近效应”,一定条件下,“流要素”以非贸易形式在“流空间”矢量传播,物化“流空间”不同地域终端不必付费即可获得“流要素”效用,地理外部性效应明显。例如,不同地域依托流通道不必付费而从其他“流空间”地域节点即能获取知识、技术、产品设计与理念等。

图1 人口流空间与文化流、技术流的交织Fig.1 The interweaving of space of population flows,culture flows and technique flows

2.2“ 流空间”的地理空间属性

2.2.1 时间—过程性。流要素的迁移、扩散等活动,在其每一运动时刻都对应着一种“流空间”状态,通过投影或映射,即可获取“流动而运行的共享时间之社会实践”的过程,对这种过程的回放,表现为连续的“流空间图谱”。例如,随时间推移对城市土地利用和建成区面积空间扩张的记录、对基期区域之间经济贸易空间关系的记录以及对信息与网络空间产生、发展与壮大的记录等,这些动态化的记录均反映出了“流空间”的时间—过程性(图2)。

图2 “流空间”时间过程图谱Fig.2 The time-process images of space of flows

2.2.2 空间—格局性。实质上就是基于时间过程的人口流、物质流、资金流和信息流等流要素的一个“流空间”积累状态以及这种状态的空间表现。还可进一步理解为状态上的格局和层次上的格局,状态上的格局比如流要素作用强弱表现出的要素在场所空间上的集聚或离散状态,层次上的格局比如全球性和区域性的“流空间”。2.2.3 综合—地方性。地理学总是从差异性来开展区域研究,“流空间”与场所空间的叠合及其载体的物质化,使其与区域经济社会发展密切相关,并表现出明显的差异性和地方化,形成具有清晰区域地方性内涵的非均衡“流面空间”,比如,反映在“流面空间”上的城市、城市群、连绵城市带等不同城市形态。很显然物质空间布局的延伸实际上即是“流空间”遵循一定地理规则的地域化表现。

3 “流空间”的作用机制

对“流空间”作用机制的认识主要源于地理学的地方性认识逻辑。地方性意味着地理空间的差异性,也意味着基于地理空间的不同地域之间经济社会发展存在差异,从而造就了发生于物化地理空间“流空间”要素组成与发展的非均衡性。进一步分析可知,在“流要素”供给与需求产生的要素流场梯度力作用下,使“流空间”的功能、作用强度等产生差异并不断发展,从而使“流空间”在实践尺度上的发展表现为集聚与扩散、关联与分异等空间层面作用机制。

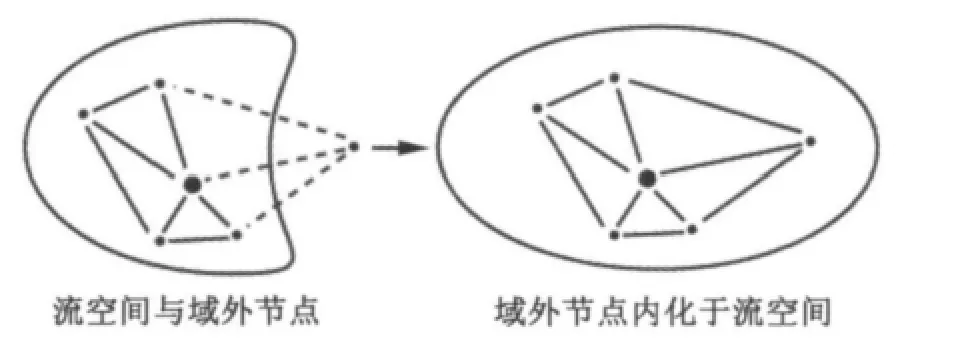

3.1 关联机制

关联机制主要体现在节点与由节点及网络形成的“流空间”之间的关联和包含关系上。显然,内含于“流空间”的节点可通过信息和通信技术网络与其他“流空间”节点发生关联,其包含2层涵义:一是节点之间有网络连接,但没有信息交换;二是节点之间存在明显的信息流动。此外,在某一时期,节点并不包含于“流空间”,随着信息网络的接入以及对外交通通道的开通,节点依托通讯设备和交通基础设施等与“流空间”网络实现关联,从而与“流空间”其他节点建立空间关联关系(图3)。关联机制实现节点融入“流空间”格局,并为节点功能提升提供空间机会,同时也复杂化了“流空间”的结构与格局。

图3 节点与“流空间”关联关系的建立Fig.3 The establishment of relationship between node and space of flows

3.2 集聚机制

集聚有降低成本和增加收益的效应,使许多经济活动在地理空间上表现为运动的集中,比如地方化经济集聚和城市化经济集聚等[11]。通过考察这一过程,不难看出其包含了劳动力和资本在区域之间和部门之间的大幅度流动[12]。显而易见,劳动力、资本、信息与技术等要素成为流动与空间集聚的主体,而要素产权主体在市场与地理规律作用下依托通道与网络配置资源则是集聚发生的内在本质。将这一过程映射到“流空间”上,即为要素向节点的运动与集聚,客观上反映了“流空间”的运动与要素集聚过程。可以看出,集聚机制促进了“流空间”节点功能的提升与壮大,但同时也加剧了“流空间”的非均衡性发展过程。

3.3 扩散机制

扩散是指某个社会经济系统经历一段时间对某个观念或某个创新的接受、吸纳[13],反映到“流空间”上,即为基于势能作用下的流要素从高等级节点向低等级节点运动的过程,比如,经过模仿和学习,新的思想、信息与技术依托“流空间”网络通道从创新中心传播到其他节点。与集聚机制相反,其通过“涓滴效应”有利于抑制“流空间”非均衡性发展加剧。

3.4 分异机制

“流空间”作用过程的关联、集聚和扩散机制,使内化于“流空间”的节点之间发生分异,并形成一个动态的空间均衡边界,这一边界清晰地反映出“流空间”内不同节点的等级与规模、程度与水平等,并形成疏密不等的非均匀动态分布结构,刻画到场所空间上,形成“中心地”(地方化经济和城市化经济)之间的差异分布。

4 “流空间”的空间作用形态

网络、节点、流要素和矢量运动共同刻画了“流空间”的运动过程,并且经过沉淀和时间累积,物化为一种动态均衡的“流空间”网络模式与路径,不同的空间集聚单元体依托这一模式,构建形成全球化的等级结构网络空间形态。

4.1 形成一种发展的路径(模式)

确切地讲,是在一种动态均衡的“流空间”网络关系框架下,某一节点与其他节点之间形成的一种关联模式。在这一模式下,要素流动按照既定路径,从一个节点到其他节点的流动方向、规模和强度等基本稳定。比如,一个地区从(向)另一个地区长期稳定进口(出口)某一商品所形成的区域之间的贸易流,区域之间相对稳定或有规律变动的人口流,而依据循环经济理念提出的“地域共生”生态产业群落这一特征显然更为明显[14]。

4.2 本地化为一种空间集聚形态

流要素供给与需求表现出的“流空间”社会经济意义及其运动过程中受地理规律作用,流要素总是相对稳定地向“流空间”节点集聚,并本地化为一种空间集聚形态,其特征严格遵循“内部一致,外部差异”,且存在“行为主体之间合作与交流网络化并根植于本地社会文化”[15],我们称之为“空间集聚单元体”,空间形态既可以是一个点,也可以是多个点存在空间关联的“点—面组合体”,以点存在的空间形态比如城市、乡镇、工业区等,以“点—面组合体”存在的空间形态比如都市连绵区、经济带、跨行政区边界的经济区等。

4.3 构建全球化等级结构网络

“流空间”本身的非均衡性决定了其内含的节点和网络所处的“生态位”不同,不同节点之间在功能上存在明显差异,处于信息走廊交汇集中的节点,其功能意义较大。在此情况下,节点在“流空间”中作用与影响的范围明显不同,不同节点之间存在层次与等级结构的分异成为必然。不同等级节点和连接节点的“线”显然抽象化为“流空间”等级结构网络(图4),空间形态表现为“本地化集聚”的全球等级结构网络,比如资本要素的全球等级化网络、信息要素的全球等级化网络、交通要素的全球等级化网络以及由要素综合的城市空间全球等级化网络(图5)。

5 “流空间”的区域发展效应及其实证

依托空间网络,人口、资金、信息等“流要素”在“流空间”节点之间实现无障碍迁移与流动,然而,“流空间”的地理属性特征意味着其运动将面临距离、供求等空间经济机制约束。在此状况下,“流空间”要素与网络在运动过程中必然通过关联、集聚、扩散和分异等作用机制,改变和优化区域经济社会发展的格局与方向。

5.1“ 流空间”的区域发展效应

5.1.1 优化城市结构。“流空间”作用与优化城市结构主要体现在3个层面:一是某流要素与其他流要素之间的共轭性,即要素之间相互依附,且规模与容量相宜;二是流要素在城市空间上呈现动态均衡性;三是要素在区域空间的均衡。显然,3个层面的叠加有利于城市空间组织和城市等级结构在市场机制引导下形成一种合理、有效的城市空间均衡发展状态。并且,一旦这一状态被打破,“流空间”将通过自组织过程促使城市空间结构向帕累托最优方向改进。

5.1.2 引导与强化城市功能。主要是通过“流空间”要素的空间行为惯性规划、引导和强化区域城市功能。显然,叠加于一个城市节点的流要素空间行为惯性,比如旅游客流流向、储蓄资金流向、创新信息传递流向、人口迁移流向等,以及与其他城市节点相关联的流线通道利用效率,比如路网密度、航班密度、网络宽带容量等,均有效反映了城市产业经济方向。这种状况下,通过“流空间”物化载体等相关规划引导,将有利于发挥“流空间”的区域经济社会作用,并进一步引导和强化城市功能。

5.1.3 促进区域发展均衡化。“流空间”的地理作用将使区域城市节点之间发展趋于均衡化。伴随着“流空间”的功能强化与拓展,要素流动增强,流线通道信息容量扩大,“流空间”物质载体区域扩散加剧(比如对外网络通信的架设、航运通道的开通、高等级公路的修建等),显然城市节点通过“流空间”获取流要素信息更加自由、便捷,而这也将加速技术创新的区域扩散,对于一些发展相对落后的城市节点,有利于其通过发达地区的技术转入,改善自身发展条件与环境。因此,可以预期,区域经济社会发展的信息对称程度越来越优化,信息运转更加有效率,从而有利于区域范围内的动态均衡化发展。

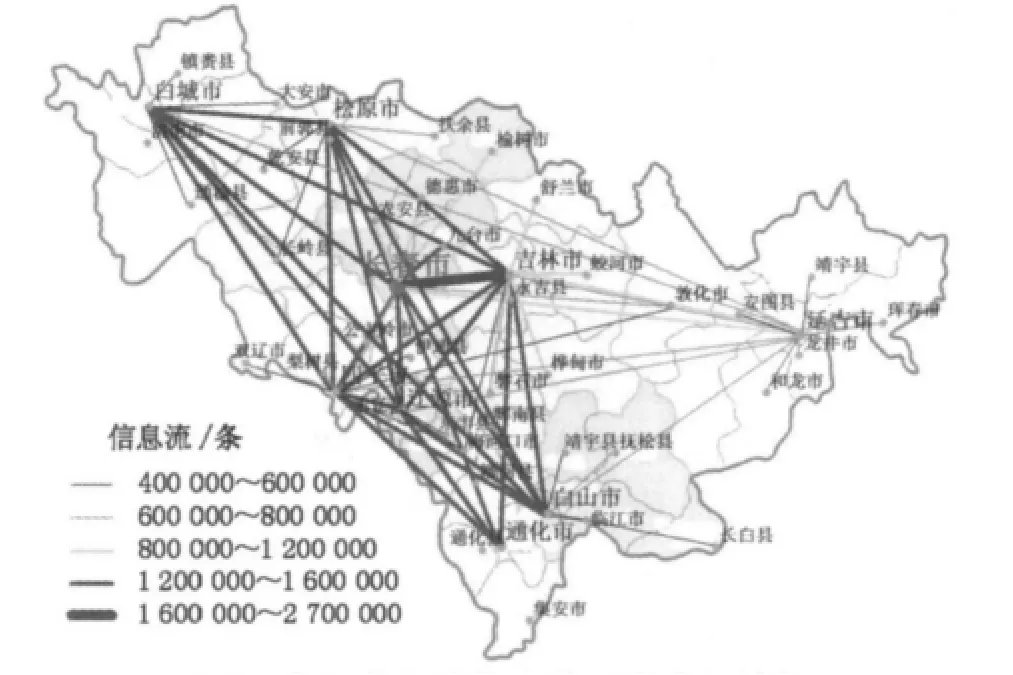

5.2 基于信息流的吉林省“ 流空间”格局分析

根据吉林省各地级以上城市互联网信息流和电信通信流的交互量,利用ArcGIS软件和SPSS软件进行空间分析和统计分析,可得出基于信息流数据的吉林省地级以上城市流空间格局。(图6)

从图6可以看出,吉林省网络化的信息空间结构表现出严格的层级结构,且与吉林省区域城市发展格局存在明显耦合。具体而言,全省地级以上城市的流空间结构体现为“双核心、三层级、一潜力轴”的空间结构,即以长春市、吉林市为中心,长吉地区为第一层级,四平市、通化市、辽源市、白山市、松原市、白城市为第二层级,延边州区域为第三层级。这一格局充分体现了长春市、吉林市两大城市的优先发展路径,这正好与吉林省当前推进的“长吉一体化”战略相吻合。同时,以长春—吉林—延吉(图们)为发展轴的信息流交互强度提升明显,这一潜力发展轴在未来将引导“长吉图开发开放先导区”战略的实质性推进,进一步强化该区域的城市功能,从而推动吉林省区域的动态均衡发展。

图6 基于信息流的吉林省流空间结构Fig.6 Space of flows of Jilin Province in terms of the flows of information

6 结论

拓展了对“流空间”的理论认识。“流空间”物化并依附于地理空间是一个必然,因此,其内在的地理学属性以及在运动过程中将遵循一定的地理规律,并通过关联、集聚、扩散、分异等机制作用于地理空间并表现为一定的空间形态,比如形成一种发展的路径(模式)、本地化为一种空间集聚形态、构建全球化等级结构网络等。

运用“流空间”作用机制分析其地方响应问题需要深入探讨。例如,“流空间”如何改变城市空间形态;“流空间”带来的信息成本降低(信息传播时滞缩小),流要素扩散及创新模仿效应增强,但反映在区域空间上效应将会如何;网络空间的区域化延伸必然会存在跨区域的经济市场的重叠,从而带来多样化、个性化的区域经济社会形态,但其区域形态转变轨迹如何等等,显然这些问题都需要进一步地认识与研究。

深入开展“流空间”研究的一个困境是抽象的节点之间贸易流、信息流等相关数据的获取难度较大,使对一些与地理学相关的“流空间”问题的实证研究和理论验证等都难以深入开展,这显然需要相关部门加强相关基础数据库平台的搭建。

[1]Manuel Castells.The Informational City:Information,Technology,Economic Restructuring and Urban-Regional Process[M],Oxford:Blackwell Publishing Ltd,1989.

[2]Manuel Castells.Information Technology,Globalization and Social Development[R].Geneva:UNRISD,1999.

[3]Mark Gottdiener.The New Urban Sociology[M].New York:McGraw-Hill College,1994.

[4]Zygmunt Bauman.Liquid Modernity[M].Cambridge:Polity Press,2000.

[5]Pekka Himanen.The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age[M].New York:Hardcover.2001.

[6]Felix Stalder.The Space of Flows:Notes on Emergence,Characteristics and Possible Impact on Physical Space[EB/OL].(2006-10-19)[2011-10-16].http://felix.openflows.com/html/space_of_flows.html.

[7]李小建,李国平,曾刚,等.经济地理学[M].2版.北京:高等教育出版社,2006.

[8]陈才.区域经济地理学[M].北京:科学出版社,2009.

[9]约瑟夫.斯蒂格利茨.经济学(上册)[M].北京:中国人民大学出版社,2005:243-247.

[10]丁四保.中国主体功能区划面临的基础理论问题[J].地理科学,2009,29(4):587-592.

[11]丁成日.城市经济与城市政策[M].北京:商务印书馆,2008:7-11.

[12]克拉克 G L,费尔德曼 M P,格特勒 M S.牛津经济地理学手册[M].北京:商务印书馆,2005:81-498.

[13]Maria Brouwer.Schupeterian Puzzles Technological Competition and Economic Evolution[M].New York:Hwverster Wheatsheaf,1991:53-56.

[14]丁四保,王荣成,李秀敏,等.区域经济学[M].北京:高等教育出版社,2003:72-73.

[15]王缉慈.简评关于新产业区的国际学术讨论[J].地理科学进展,1998,17(3):29-35.

[16]沈丽珍,顾朝林.区域流动空间整合与全球城市网络构建[J].地理科学,2009,29(6):787-793.