手机媒介对90后大学生的负面影响及教育对策——以青岛市某高校大学生为例

曲晓琳,王 林,赵晓珂

(中国石油大学(华东)石油工程学院,山东 青岛 266555)

手机媒介对90后大学生的负面影响及教育对策

——以青岛市某高校大学生为例

曲晓琳,王 林,赵晓珂

(中国石油大学(华东)石油工程学院,山东 青岛 266555)

随着电子设备的迅猛发展和互联网络的不断完善,手机作为“第五媒介”获得了极大的发展机遇,日益受到高校大学生、特别是90后大学生的青睐。然而手机的普及,也引发了一系列教育矛盾和问题。以青岛市某高校为例,归纳了当前90后大学生手机使用的基本情况,研究了手机媒介对90后大学生的负面影响,提出了相应的教育对策,以期对高校教育工作起到一定的借鉴作用。

90后大学生;手机媒介;负面影响;教育对策

据工信部发布的数据显示,截至2012年3月底,国内移动电话用户总数已突破10亿户[1]。作为一种方便快捷的沟通媒介,手机日益受到高校大学生、特别是90后大学生的青睐。然而手机的普及也引发了一系列不可忽视的教育矛盾和问题,给高校的教育和管理,特别是大学生思想政治教育工作带来了新的挑战。本文以青岛市某高校90后大学生为研究对象,发放调查问卷1 000份,收回有效问卷967份,有效回收率为96.7%,系统总结了90后大学生手机使用的基本情况,分析了手机媒介对90后大学生的负面影响,并着重探讨了相应的教育对策,以期对高校教育工作起到一定的借鉴作用。

一、90后大学生手机使用的基本情况

1.大学生手机普及率高

作者对青岛市某高校大一至大四共四个年级的1 000名大学生进行了问卷调查,结果显示,有高达99.5%的学生拥有手机,其中23.5%的学生拥有两部甚至多部手机。调查同时显示,大一入学时即拥有手机的学生人数占到总人数的95.3%,这表明手机已经成为当代90后大学生入学时的必需品之一。需要指出的是,对于没有独立经济能力的大学生来说,家长的认可和支持无疑是高校大学生手机普及率高的一个重要原因。

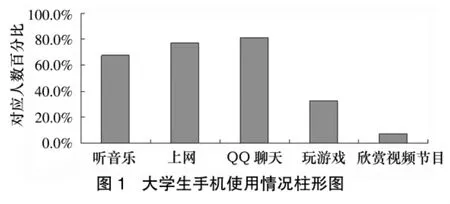

2.大学生手机用途广泛

在90后大学生眼中,现在的手机已经不仅是传统的通话工具,听音乐、QQ聊天、上网、玩游戏等新功能正日益受到推崇。图1所示为调查问卷统计得到的大学生手机使用情况柱形图,调查显示67.6%的大学生所持手机具有音乐播放功能,76.8%的大学生常用手机具有上网功能,81.4%的大学生选用手机QQ作为聊天工具,而选择使用手机玩游戏的大学生数量占到了总人数的32.7%,另有7.3%的大学生选择用了功能先进的3G手机欣赏视频节目。随着智能手机和“3G”、“4G”手机时代的到来,90后大学生使用手机的用途也必将更加广泛。

3.大学生手机使用频繁

调查发现,一天内手机累计使用时间在2个小时之内的学生人数占总抽查样本的59.5%,2~4个小时之间的有23.8%,4个小时以上的占到16.7%,大学生手机使用频率之高、时间之长可见一斑。调查同时发现,大学生手机用于打电话、发短信的时间约占总时间的65%。当被问及上课是否使用手机时,有63.4%的学生表示“偶尔会”,另有24.7%的学生表示“经常会”或“视老师讲课情况而定”,而晚上熄灯后选择继续使用手机的学生占到了84.5%。“机不离身”、“人机一体”已成为当前90后大学生手机使用状况的重要特征。

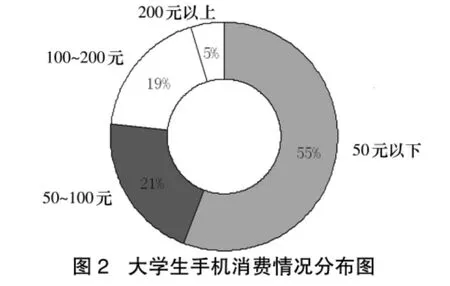

4.大学生手机消费较高

随着我国国力的显著增强和人民生活水平的不断提高,当代大学生的消费水平也在逐步攀升,特别是90后大学生多为独生子女,家庭的溺爱进一步促进了手机的高消费。图2为抽样得到的大学生手机消费情况分布图,其中每月手机消费在50元以下的约占55%,50~100元的约占21%,100~200元之间的高达19%,另有5%的学生手机月消费额在200元以上。可见,手机消费已成为大学生日常开支中必不可少的一部分,且整体处于较高的消费水平。调查同时表明,男同学每月手机消费额明显高于女同学,这主要是由于男同学对上网、玩游戏等手机新功能使用偏多、费用支出较高。

二、手机媒介对90后大学生的负面影响

手机作为“第五媒介”具有覆盖面广、传播成本低、传播速度快等其他媒介无法比拟的优势,这在一定程度上有助于90后大学生与家人、师友之间的沟通交流,也有利于大学生对知识信息的获取。然而,手机媒介对90后大学生所带来的负面影响及由此带来的教育挑战也是不容忽视的,主要体现在以下几个方面:

1.不合理的手机使用影响了良好学风的建立

完成学习任务是大学生的天职,然而受年龄特点的限制,不少90后大学生自我管理能力较弱、抵御诱惑的能力较差,容易在手机上网、看小说、聊QQ、玩游戏等消遣娱乐之中荒废光阴、迷失自我。调查发现,不少学生喜欢在课堂上摆弄手机,这不仅严重影响了学生自身的听课效率和学习质量,同时也容易打断教师的授课思路,影响其他学生的听课效果,从而严重干扰了正常的教学秩序,不利于良好学风的形成。此外,手机通信的便捷性和隐蔽性,也为大学生逃课、考试作弊提供了便利条件,助长了大学生逃课和考试作弊时的侥幸心理,从而对大学生的责任意识、诚信观念产生了一定的负面影响。

2.过分依赖手机加深了正常人际交往的障碍

“人机一体”的现实使得部分90后大学生对手机产生了依赖心理,整日生活在一种虚拟世界里。调查显示,约七成以上的大学生将大量时间花在手机QQ、“拇指派”上,而与老师、同学正面交际的时间则大大缩水。作者作为心理咨询师,在接待的来访对象中,就不乏这样的学生:每天一回到宿舍就躺在床上上网或QQ聊天,不愿与舍友沟通交流,久而久之,养成了孤独冷漠的性格,甚至产生了心理问题和交往障碍。同时,对手机的过分依赖也使得部分大学生参加社会活动的时间大大减少,进一步导致其人际交往接触面越来越窄、师友关系日趋疏远。此外,作者多年的工作实践也证实,过分依赖手机也是学生与家长“代沟”加深的重要原因。有的学生放假在家整日玩弄手机,不愿与父母多交流,更不愿参加家务劳动,父母对此无可奈何,只能抱怨“手机比爹妈还亲”。可见,过分依赖手机已经成为90后大学生现实人际交往的一大障碍。

3.盲目的攀比心理形成了不健康的消费观念

在乐于接受潮流、追求时尚的90后大学生眼里,手机不仅是通讯工具,更是一种时尚用品,甚至是身份的象征。调查发现,七成以上的大学生喜欢选用诺基亚、三星、摩托罗拉等知名品牌的手机,并且85%以上的受访学生表示如果条件允许,智能手机、3G手机将是首选。对于苹果公司推出的iPhone手机,95.7%的大学生表示喜欢,而国产手机由于功能少、款式陈旧而几乎无人问津。对于手机的价格,更是从几百元到几千元不等。调查发现,虚荣心的作祟使得大学生在使用手机的过程中总是有意无意地与他人进行对比,在个别班级甚至形成了争相攀比的不良风气,谁拥有了最新款的手机就能赢得大家关注的目光……这种不健康的消费观念,不仅加重了学生本人和家庭的经济负担,也影响了大学生正确价值观的形成,令人担忧。

4.负面信息的涌入影响了大学生的思维方式和道德观念

手机的广泛使用,给传统的教育理念带来了新的挑战,一些涉及到意识形态层面的信息快捷、自由地映入大学生的眼帘。其中的负面信息,极易使人生观、价值观尚未成熟的90后大学生受到消极影响,潜移默化中改变大学生的思维方式,腐蚀大学生价值观念,削弱大学生的道德意识、责任意识,甚至干扰了大学生正确的政治方向[2]。此外,黄色信息、暴力信息、诈骗信息的传播,也使得一些自制力较弱、辨别力不强的大学生沉溺于低级趣味甚至上当受骗,严重影响了大学生的身心健康与财产安全。值得关注的是,调查发现,竟有11.8%的大学生曾经转发过不健康的信息,并且对此不以为意甚至乐在其中,这不能不引起我们教育工作者的重视和反思。

三、对策与建议

手机媒介已经并且正在深刻影响着当代大学生的生活方式、思维方式和价值观念,给高校育人工作带来了前所未有的挑战。面对挑战,高校教育工作者们应当积极跟进、领先潮流、主动作为,可从以下四个方面进行突破。

1.创新大学校园文化载体,构建高校思想政治教育工作新平台

党的十七届六中全会,对深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面、重要部署。一方面,高校应以此为契机拓展校园文化建设的渠道、空间,重视手机媒介在校园文化建设中的重要作用,自觉将手机文化建设纳入校园文化建设的总体格局中,积极营造旗帜鲜明、个性独特的手机文化环境,广泛开展健康向上、形式灵活的手机文化活动,不断为校园文化活动注入新鲜的血液。另一方面,高校教育工作者要注重挖掘手机媒介的潜在育人功能,构建高校思政工作的新平台。如可以运用手机短信平台,以重大节日、重大事件、先进人物的先进事迹为契机,编制相关简短信息,有针对性地开展思想教育;再如,可以通过手机博客,对时事政治、文化热点进行交流,在交流中碰撞思想、增进了解、增长见识;还可以通过建立“手机党支部”、“手机团支部”,打造新型党团组织教育平台[3]。

2.加强对大学生手机的管理,引导大学生文明使用手机

一方面,高校应规范手机使用的方式、场合。可在教室、图书馆、学生礼堂等教学区内的显著位置张贴告示,明确手机使用方式;课堂上,教师要加大对学生使用手机的监管力度,对违反课堂纪律随意玩弄手机的学生进行批评教育;考试期间,监考人员应明确考场纪律,严禁将手机带人考场。同时,高校应将手机使用管理规定纳入新生入学教育的重要内容,使新生在入学之初便培养起良好的手机使用习惯。另一方面,要在学生群体中加强文明使用手机的宣传教育,让学生意识到文明使用手机对促进良好社会公德、促进文明校园建设、促进大学生人格养成的重要意义。同时要加强对手机负面影响的教育,使抵制不良信息上升为大学生的自觉行为,形成文明使用手机的良好校园文化氛围。

3.注重对大学生心理疏导,培养学生正确的消费观念

一方面,高校教育工作者要对大学生进行心理辅导,引导大学生科学安排学习和娱乐时间。引导大学生合理进行人际交往,加强同学之间面对面的沟通,避免过多采用短信、QQ等形式的虚拟交流方式。同时,要充分发挥学校心理咨询室的帮扶功能,对有“手机依赖症”的学生,及时有针对性地开展心理疏导,帮助大学生早日回归到正常的学习生活中。另一方面,高校要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,引导大学生树立科学合理的消费理念,倡导绿色健康的生活方式。可通过校园广播、校报、网络等媒体旗帜鲜明地进行宣传,反对过度消费,引导学生走出盲目攀比、盲目从众的消费心理误区,使手机不再成为大学生活的经济负担和精神包袱。

4.健全相关法律法规,营造文明和谐的信息传播环境

要从源头上抵制不良信息对大学生思想意识的冲击,需要全社会共同努力营造文明和谐的手机信息传播环境。一方面,国家应尽快修订、完善相关法律法规,对网站、手机服务商,以及个人的信息传播行为进行有效的规范和制约,明确牟利者和危害者所应承担的法律责任,使监管监控有法可依[4]。对于手机运营商,应该切实提高服务质量,着力运用相关技术手段遏制垃圾信息的传播,加大对不良信息的过滤力度。另一方面,高校也应及时制定关于学生手机使用的规章制度,并纳入学生日常行为准则。此外,高校还要注重加强与有关部门的配合,建立不良短信举报机制,坚决遏制制垃圾短信、虚假短信、有害短信在校园里的传播。

总之,大学生良好的手机使用习惯的形成,离不开学校与家庭、社会各界精诚团结,共同为当代大学生成长进步创造一个健康纯净、文明和谐的信息传播环境。

需要指出的是,与手机普及所带来的挑战相近,大学生群体中电脑的使用和管理同样存在一些类似的矛盾和问题。本文的研究方法及所提出的教育对策正可为此提供借鉴,其研究具有普遍意义。

(备注:本文部分研究成果曾于2011年11月获得“2011年山东省高校辅导员工作论坛优秀论文一等奖”)

:

[1]王政.移动电话用户达10亿户[N].人民日报,2012-03-14.

[2]史为恒.大学生使用手机给高校学生工作带来的挑战及对策[J].青少年研究,2006,(3):43-45.

[3]徐兴,赵芸.手机媒体时代大学生思想政治教育的探索[J].浙江科技学院学报,2009,21(4):380-383.

[4]汤生林,姜木枝.当代大学生手机短信使用的哲学思考[J].黑龙江教育学院学报,2010,(12):192-194.

The Negative Influence of Mobile Phone Media on the Post-90 Generation College Students and Educational Countermeasures——Taking a College in Qingdao as an Example

QU Xiao-lin,WANG Lin,ZHAO Xiao-ke

(School of Petroleum Engineering,China University of Petroleum,Qingdao 266555,China)

With the rapid development of electronic equipments and ceaseless perfection of the internet network,mobile phone,as a convenient communication media,has gained great development opportunity and becomes popular among the college students,especially the post-90s generation students.With the popularity of mobile phone,however,a series of educational contradiction and problems have been introduced.Taking a university in Qingdao as an example,the paper analyses the basic using situation of the mobile phone among the post-90s generation college students,where the negative influence of the mobile phone has been pointed out,and corresponding countermeasures are put forward in order to provide some reference for university education.

post-90s generation college students;mobile phone media;negative influence;educational countermeasures

G641

A

1001-7836(2012)12-0207-03

10.3969/j.issn.1001-7836.2012.12.084

2012-06-13

中国石油大学(华东)大学生教育与管理研究课题资助项目(2009-14)

曲晓琳(1983-),女,山东烟台人,讲师,硕士研究生,从事大学生思想政治教育与心理健康辅导研究;王林(1973-),男,山东乳山人,党委副书记,助理研究员,硕士研究生,从事大学生教育与管理工作;赵晓珂(1982-),女,山东淄博人,讲师,硕士研究生,从事大学生思想政治教育与就业指导研究。