群体性事件演化的心理学模型

常宁宁

(中国人民武装警察部队乌鲁木齐指挥学院 新疆 乌鲁木齐 830001)

近年来,由于各种政策以及经济体制的急剧变化,群体性事件发生的频率越来越高,这不仅扰乱了社会的正常生产秩序并且对人民群众的生命财产造成了极大的危害。 因此,研究不同条件下群体性事件发生发展的规律,对于政府和武警部队妥善处置群体性事件具有极其重要的意义。 要研究群体性事件的规律,首先要建立群体性事件的心理学模型。

1 群体性事件演化的心理学动因

1.1 聚众形成的非理性心态是群体性事件向暴力演化的重要原因

“根据勒庞和弗洛伊德理论, 群体行为之所以能最大程度地冲破人类理性的控制,是因为人必须经常性地处于一种群居和群体的状态中,是因为人类社会的工业化进程加剧了人们对群居的渴望和人们群居的程度,是因为人在群体行为时,其理智水平处于最低状态,其理性能力处于最低状态,其判断能力处于最低状态。因此,当组织化群体进人到聚众情景时,其整体心态将趋向非理性。根据黄健刚博士在《政治民主与群体心态》一书中对群体的非理性心态的研究,在聚众条件下的非理性心态的特征是:场景性、潜在性、从众性、情绪性、随意性、互动性、无序性、爆发性等等。总之,在一定聚众的情况下,群众具有一种从众性和动态性,其理性基本处于一种趋零状态。在这种心理状态下,群体获得了极强的形象化的想象力,致使群体要么不会推理,要么进行错误的推理,并且推理也不受过程的影响。 从而造成冲突主体在行动中更多地是一种盲动性、残忍性和狂热性,而且暴力行为的发生和发展具有快速形成、快速发展和快速消失的特征。

1.2 从众心理是个体迅速融入群体的主要原因

任何群体都有从众性,区别在于从众的程度不同,从众性是一个个体进入群体时的行为规律,其背后的指挥棒是群体的情绪。 从众是一种十分普遍的心理现象,从众心理是指个体在群体的情绪、气氛和行为的影响下,在知觉、判断和心理上,不由自主地改变自己的观点而与群体的多数相一致的现象。 特别要前调的是从众只是心理上的从众,并不意味着行为上的从众,周边的其他个体的行为只会影响到你的心理,而不会直接影响到你的行为。 因此从众心理的显著特征不是行为上的相一致,而是个体遵循的社会规范的一致性。从个体性来说,当群体性事件发生时,个体突然受到周边其他个体的行为影响,产生心理依赖,就会急于寻找一种新的“规范”来决定自身的行为,这种新的规范来源于群体中所有个体的相互作用, 包括人与人之间的暗示、感染和模仿等,而任何一个新的个体的加入都会使这种群体的规范发生变化。事件的规模越大,群体规范的影响力和吸引力也越大,群体性事件发生之初,参加人员较少,很多人不明事情真相和性质。持盲目观望态度,没有主动参入的强烈愿望,随着群体规模的扩大,受从众心理的驱使,个体自觉不自觉地接受群体“规范”,以大多数人的言论、行为为标准,从而在认知、态度和心理上与大多数相一致,个体心理上的道德规范和法律意识被群体精神取代。所以说,从一定的意义讲,群体性事件是一场较大规模的从众行为。

1.3 去个性的匿名心理使得个体的理性进一步下降

去个性是指个体在群体中, 由于行为的共同性或一致性而使个性、个体特征暂时“去掉”、“丧失”、“淹没”于群体之中。在群体事件中,参与者个体并非以“个人” 面目出现,而是作为该群体的代表身份来活动,从心理上,参与者会认为群体的整体力量就是自己的力量,而自己的行为也代表着整体的认同,也就是说,参与者自我感觉是“匿名者”,在这里,没有个体的存在,只有整体的表现,参与者彼此互不认识,不知底细,不会有被熟人认出的危险,于是,价值观、是非观丧失,自我约束放松,责任感下降甚至丧失殆尽,随意进行反社会行为。

1.4 个体之间的相互作用使得群体的非理性度呈非线性上升趋势

2 行为决策模型中的心理与行为相互作用机制

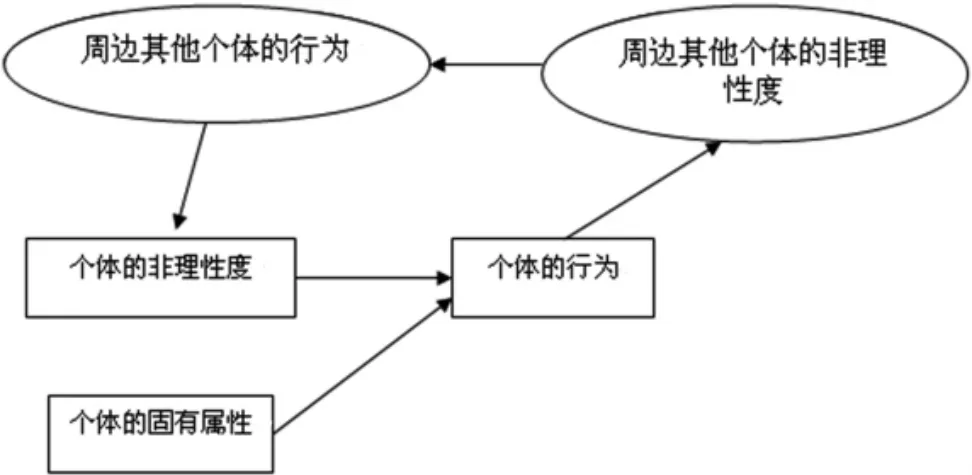

从上文可知,群体性事件中的个体选择哪一种行为主要取决于其周边的其他参与个体的行为。群体心理学认为群体中的个体的行为主要有个体的非理性度及性格等因素决定,性格是对于每个个体来说是不可变因素,而周边个体的行为直接影响个体的情绪,个体的情绪又直接影响到自身的非理性度, 情绪激烈时个体的非理性度就会增加,非理性度增加会导致个体趋于暴力行为的概率增加;情绪稳定时个体的非理性度就会降低。个体趋于暴力行为的概率就会降低。因此,个体的非理性度取决于周边的其他参与个体的行为,非理性度与性格又直接决定了个体的行为。 由以上可建立智能体行为决策模型结构图,如图所示。

骚乱状态下智能体的行为决策模型结构图

从图中可看出,个体的行为取决于个体的非理性度和性格,而个体的非理性度又取决于周边其他个体的行为,个体最终选择的行为又会在下一单位时间影响周边个体的非理性度。由此,形成了一个循环,在这种个体之间行为相互作用的机制下,群体性事件会愈演愈烈。