基于BIM 技术的城乡规划微环境管理平台研究和实践

朱广堂 张家立

(1.佛山市城市地理信息中心,佛山 528000;2.华中科技大学BIM工程中心,武汉 430074;3.广州优比建筑咨询有限公司,广州 510640)

1 前言

过去几十年,城乡社会经济高速发展,城市化进程不断加快,城乡规划作为城乡建设的“龙头”和城乡管理的先行者,工作艰巨而光荣。城乡规划管理部门一直致力于利用信息化的手段辅助提高城乡规划管理和决策水平,城乡规划信息化经历了从纸质数字化——办公自动化——数字规划平台——智慧规划平台几个重要发展阶段,其中CAD和GIS技术扮演着重要角色。但随着建设生态、绿色、宜居、低碳、可持续城市理念和目标的提出,传统的规划信息化手段捉襟见肘。

经历过去近十年的快速发展,BIM技术(英文全称:Building Information Modeling,中文名称:建筑信息模型)正在逐步成为城市建设行业的主要支撑技术和方法,通过全球范围的研究和实际工程应用,BIM已经被证明是未来提升工程建设行业技术及管理升级的核心信息技术之一。BIM具有参数化、信息化、可视化等特点,为城市规划管理者提供更科学的依据,成为城乡规划信息化的重要技术支撑。本文在深入分析国内外BIM技术应用的基础上,对基于BIM技术的城乡规划微环境管理平台进行研究和实践,以期在人居环境和生态保护等方面做出有益探索。BIM应用于城市规划是对现有城市规划三维化空间技术的拓展和延伸,它将现有的城市规划空间模型发展成城市规划信息模型,并且利用BIM模型的特点以及其周边分析软件的多样性和行业多样性,对以往城市规划许多无法量化的技术指标进行量化,从而达到了规划从定性走向定量的新阶段,真正意义上做到数字规划与科学规划。

基于BIM技术的城乡规划微环境管理平台是建立在城乡规划三维信息模型的基础上,综合利用气象等外部环境数据,对城乡规划三维展示系统进行扩展,建立城乡规划微环境模拟和分析平台,实现城乡规划微环境指标模拟与评估,并以此评估结果对控规的用地指标进行修正和对修建性详细规划的建筑空间布局进行调控,辅助城乡规划设计、管理和决策。

2 系统架构

基于BIM技术的城乡规划微环境管理平台建设是建立在基于SOA的高度集成应用管理和分析平台,平台以规划综合数据库为基础,平台各个子系统之间是以组件的方式相互关联。见图1和图2。

3 系统功能设计

城乡规划微环境平台主要功能架构如图3所示。微环境模拟平台主要分为基础功能和微环境模拟功能,基础页面主要针对本系统三维视图的一些基本操作,包括打开文件载入,选择项目场景模型,三维视图移动、放大、缩小,三维视图观察,漫游,三维视图场景距离测量,项目视图窗口选择、双屏输出及退出系统。

BIM城乡规划微环境模拟平台项目页面后以飞行试点的观察方式来浏览场景,页面的上方有功能介绍,分别是:日照分析;风环境分析;热工分析;噪音分析;景观可视度分析;舒适度分析等。

在平台中浏览模型时,选择统计的功能按钮,可以统计模型的各类不同功能的用地面积,建筑面积,建设的属性(如建筑功能、层数、建筑体量指标等)。

点击具体微环境分析功能按钮,能迅速浏览模型区域内具体分析成果(如兴趣面的日照分析成果),可以生成图形,视频、指标表等。

图3 BIM城乡规划微环境模拟平台功能架构图

3.1 日照分析子系统

建立修建性详细规划的建筑物信息模型,通过模型计算建筑各个立面的日照时间,能在建筑物遮挡情况下分析建筑物被遮挡的情况,对于详细建筑报建方案能做到满窗日照分析。

(1)满窗日照分析;

(2)任意日期,任意时间的建筑物遮挡日照时间分析;

(3)建筑物采光权分析;

(4)日照图、指标表、视频生成和输出;

(5)兼容导入 BIM模型,GBXML模型,3ds模型等;

3.2 风环境模拟子系统

采用流体计算力学(CFD)软件,结合气象数据,对规划建筑群进行风环境模拟,通过风环境模拟能对建筑群的热岛效应、风速流场云图进行综合分析,从而对建筑群的空间关系给出最合理的空间布局建议。

通过气象数据和空气质量数据,能对区域内空气质量进行模拟,对大气污染源扩散做出准确的模拟,并能得出详细的指标参数,如空气悬浮颗粒的浓度分析,沉降物沉降速度等。

(1)对四级季风通过建筑群后的风速云图、温度云图进行分析;

(2)热岛区分析解析,也可以对建筑物表面风压载荷云图进行分析;

(3)风速云图、温度图、污染物颗粒沉降图、指标表生成和输出;

(4)可叠加风环境成果图。

3.3 热工分析子系统

对区域内在日照条件下的温度场分布云图能做准确的模拟,在建筑物材质的影响下,建筑物得失热量的分析,通过规划建筑体量和规划数据能预测建筑的能耗,并能统计区域内各个规划单元的基本能耗统计。

(1)区域内地块、绿地、水系、铺地、交通在日照情况下的温度场分布;

(2)结合风环境温度分布结合,分析出区域内热岛分布;

(3)成果图、视频动画、指标表格输出;

(4)支持导入BIM模型,调节用地属性热工系数;

(5)支持模型边界条件设置。

3.4 景观可视度分析子系统

能模拟区域内地标性建筑在指定区域内的空间可视度分析,通过遮挡分析,能分析地标性建筑物在指定区域内各个可视空间的可视面积大小。

(1)地标建筑或景观在指定区域内的视觉通透性分析;

(2)建筑物内某点对外指定区域的景观视觉通透性分析;

(3)指标图生成和输出;

(4)支持导入BIM模型;

(5)支持可视区域边界条件设置。

3.5 光环境模拟子系统

通过BIM模型模拟规划区域内在自然光条件下的建筑物空间的天光照度分析,从而为规划区域内的照明布置做出合理建议,能分析规划区域内建筑物各个立面的采光权。通过对高层建筑的玻璃幕墙进行光环境模拟,能得出建筑物表面对周边造成的光污染数据。

3.6 噪音分析子系统

通过调查区域内噪音污染源和交通噪音数据,模拟噪音源污染对周边建筑的实际影响,通过模拟成果能确定建筑物的噪音污染能否满足规划规范,为建筑物隔音和交通减噪提供辅助数据。

(1)指定噪音源对目标建筑群得噪音影响衰减模拟分析;

(2)噪音云图,噪音影响视频,表格生成和输出;

(3)支持噪音源数据导入;

(4)支持BIM模型导入。

3.7 人均舒适度评价子系统

通过加载各类生态评估数据,利用BIM模型计算规划区域内的人均舒适度分布。

4 平台应用领域分析

基于BIM的城乡规划微环境模拟平台对修建性详细规划成果进行微环境模拟计算,将微环境指标量化,对于规划设计和规划研究、规划决策从指标体系上给予了完整的指标体系和指标对照,在满足正常的法定规划指标体系之外,最大限度的满足了规划设计范围内的微环境生态指标的平衡。

微环境模拟平台可以对报建的规划方案各个规划微环境指标进行计算,成果对规划审批给予有效的数据辅助能力,这将大大加强三维报建的数据计算能力,使传统意义上的仿真系统真正意义上融合进了规划业务、研究和决策体系。

基于BIM的微环境模拟平台在一定程度上解决了城乡规划在法定指标体系外的各个微环境指标的影响力计算与判别,是生态学辅助规划学的实际成果表现,是城市规划坚持“以人为本”的表现。微环境模拟平台从城乡规划角度如何通过数字化手段解决“宜居城市”和“生态城市”的一个很好的开端。

5 平台应用案例

BIM微环境模拟平台研究成果应用于南方某城市核心区,利用基于BIM技术的城乡规划微环境管理系统各分析模块,在核心区信息数据收集和处理的基础上,对该区域建筑物空间结构的日照关系、风环境、热工、空间景观的可视度和噪音分析等进行计算和结果分析。图4~图7是系统自动生产的结果图。

图4 建筑日照分析(15m高程)

日照分析时间分析成果为全天累计时间计算, 日照时间从蓝色到黄色变化代表日照时间从0 h到10 h。图中包络线表示日照时间云图(不同日照时间)分割线。建筑区域外无建筑遮挡部分不在计算结果内,周边地区日照时间为无数据结果,不代表真实性。

表1 夏冬两季风环境参数列表

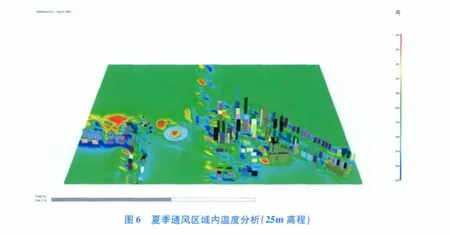

8m通风风速分析图例从蓝色到红色表示风速从1.15m/s到 3.15m/s,如图 5 所示;25m 通风温度分析图例蓝色到红色表示从28.9℃ ~29.1℃,热岛变化温度0.2℃。

从图6中的结果可以看出,在夏季风从东南方吹过来时,由于南边高层住宅,导致别墅区整体风速偏低,温度增高,温差达到0.2℃。

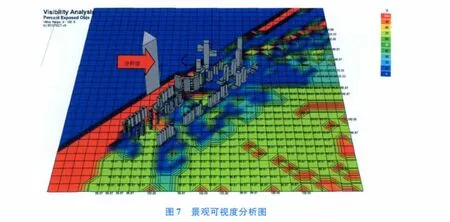

可视度分析是以一栋规划中的高层为例(图7),计算该规划建筑在周边建筑场景中的规划可视度,分析高度(格网高程)1.6m。可视百分比指在一定区域内可以看到该建筑立面的百分比云图。图例从蓝色到红色表示看到该建筑物立面的比率从0%~100%。图中所示不同颜色也数值对应了该面在该区域1.6m的被可视百分比率。

6 展望

本文阐述了在BIM技术基础上建立城乡规划微环境管理平台的技术路线和其基本功能应用,并以南方某城市核心区为实际案例进行了实践探索。随着BIM技术不断发展以及在城乡规划领域的深入应用,笔者相信BIM技术将贯穿城乡规划全过程管理,从规划编制阶段的基于BIM的城乡规划微环境管理到规划审批阶段的基于BIM的规划电子报批,再到规划批后阶段的基于BIM的规划档案管理,实现定性到定量管理,单一到协同管理。

[1]谢宜,葛文兰.基于BIM技术的城市规划微环境生态模拟与评估[J].土木建筑工程信息技术,2010,2(3):51-57.

[2]刘宏,谢宜,张家立.紧凑条件下的宜居——BIM在城市微环境模拟中的应用.土木建筑工程信息技术,2011,3(3):57-62.

[3]何关培等.BIM总论[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[4] 何关培 BIM 博客.http://blog.sina.com.cn/heguanpei

[5]葛文兰,于晓明,何波.BIM第二维度[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[6]何波.BIM建筑性能分析应用价值探讨[J].土木建筑工程信息技术,2011,3(3):63-71.