共和盆地界限温度初终日和积温对气候变化的响应

赵恒和,郭连云,赵年武,苏 芬,周秉荣

(青海省海南州气象局,青海 共和813000)

所谓界限温度,即农业界限温度,又叫指标温度,是表明某些重要现象或农事活动开始、终止的温度[1]。所谓积温,是指某一时段内逐日平均气温累积之和。积温是研究作物生长、发育对热量的要求[2-7],同时也是评价热量资源的一种指标[8-9],是某一时段内日平均气温对时间的积分,是经过温度有效性订正的时间进程度量[10]。积温常分为活动积温和有效积温,活动积温是植物在某时段内活动温度的总和,有效积温是植物在某时段内有效温度的总和[1,11]。

相关研究表明,海南州共和盆地自20世纪60年代以来年平均气温以0.35℃/10a的幅度升高。因此,分析共和盆地与农牧业密切相关的界限温度初终日和积温变化规律,可为区域种植业的布局和结构调整提供参考。

1 研究方法

1.1 界限温度初终日的确定

气象资料采用海南州气象台1953—2010年逐日平均气温资料。根据逐日平均气温,利用5d滑动平均法[4]确定共和盆地历年各界限温度(≥0℃、≥3℃、≥5℃、≥10℃)稳定通过的初日和终日。

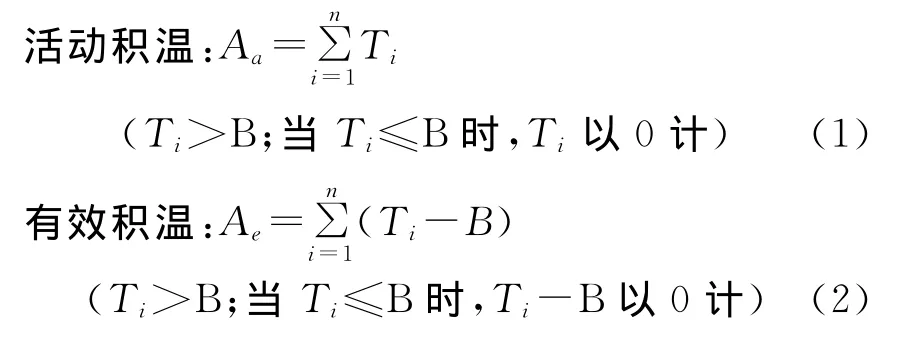

1.2 积温的求算方法

式中:Aa,Ae——活动积温和有效积温(℃);n——某

界限温度初终日间的持续天数;Ti——日平均气温;

B——界限温度(针对植物生长发育而言,B为生物学零度)。

1.3 数据分析

在Excel中利用Pearson函数求算界限温度初终日、初终日期间持续日数、活动积温和有效积温,与年平均气温的相关系数进行显著性相关分析。

2 界限温度初、终日对温度升高的响应

2.1 界限温度及其生物学意义

适合共和盆地气候特点和农牧业生产实际的界限温度及其生物学意义如下:0℃表示春季土壤开始解冻,天然牧草开始萌动,青稞开始播种;秋季土壤开始冻结;≥0℃期间为农耕期,期间的活动积温是衡量地区热量资源状况的重要指标。3℃表示春季牧草普遍返青,青稞出苗,油菜开始播种;秋季牧草开始黄枯。5℃表示春季牧草进入快速生长阶段,油菜出苗,树林开始生长,秋季青稞成熟。10℃表示大部分牧草进入生殖生长阶段,青稞和油菜进入开花、灌浆(角果形成)期。

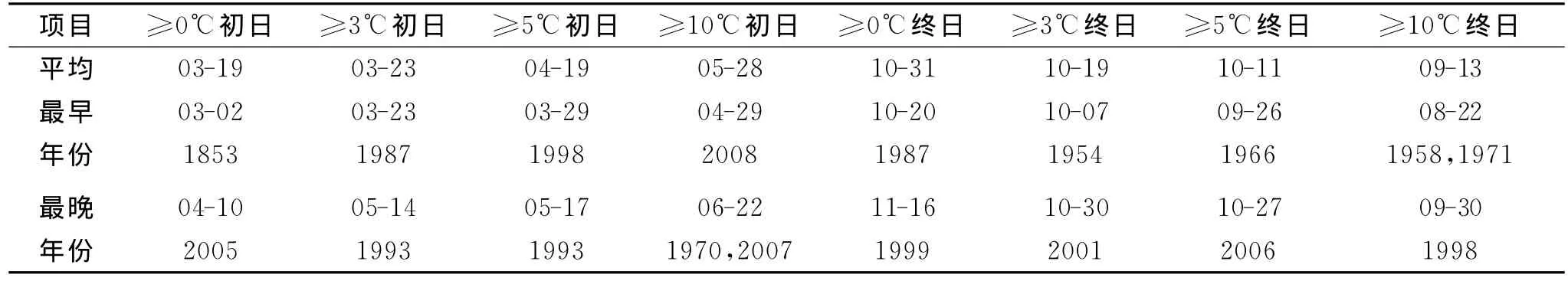

2.2 界限温度初、终日的平均状况

共和盆地稳定通过各级界限温度初、终日的平均、最早、最晚日期见表1。共和盆地稳定通过≥0℃初日在3月中旬后期,终日在10月下旬后期;稳定通过≥3℃初日在3月下旬前期,终日在10月中旬后期;稳定通过≥5℃初日在4月中旬后期,终日在10月中旬前期;稳定通过≥10℃初日在5月下旬后期,终日在9月中旬前期(表1)。界限温度初日最早和终日最晚的年份基本在20世纪90年代以后,而初日最晚和终日最早的年份以90年代以前居多。这表明,伴随着温度的升高,总体上表现为界限温度的初日提前而终日推后的趋势。

表1 共和盆地稳定通过各级界限温度日期(月-日)

2.3 界限温度初、终日的变化趋势

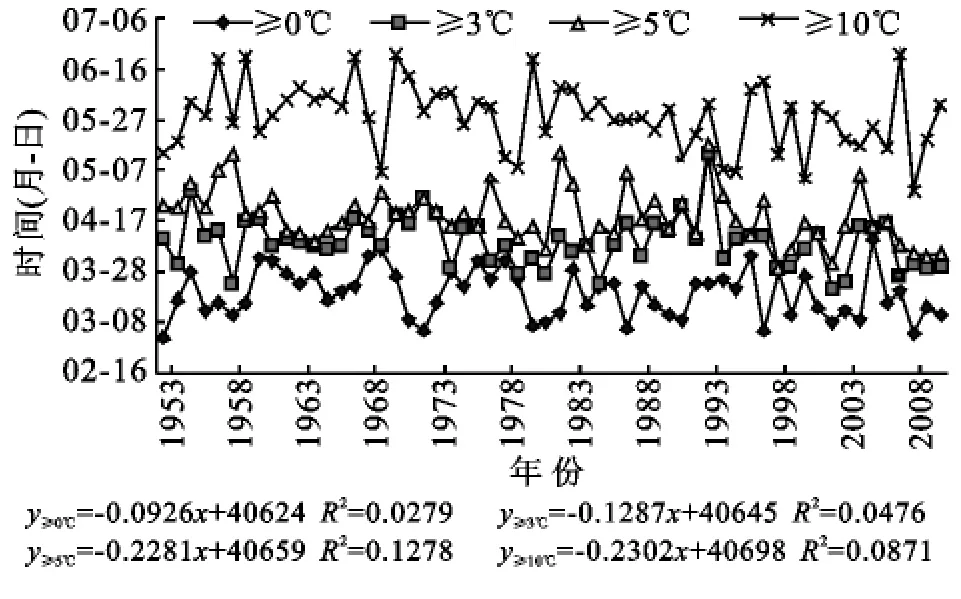

2.3.1 界限温度初日变化 共和盆地日平均气温稳定通过各级界限温度初日的变化趋势如图1所示。共和盆地≥0℃、≥3℃、≥5℃和≥10℃初日均呈现出提前趋势,其气候倾向率分别为-0.9d/10a,-1.3 d/10a(P<0.10),-2.3d/10a(P<0.01),-2.3 d/10a(P<0.05),信度检验中,以≥5℃初日提前趋势最为显著,通过0.01信度水平检验;≥10℃初日提前趋势通过信度0.05水平检验,≥3℃初日提前趋势仅通过0.10信度水平检验;≥0℃初日提前趋势未通过信度水平检验,表现出界限温度值越高,初日提前趋势更加显著的规律性(图1)。其中,≥10℃是该地区具有农业意义的最高界限温度,≥10℃的持续时段可大致定义为本区域的夏季,农作物和牧草的生殖生长主要在此期间完成,初日较大幅度提前有利于农作物的产量增加。

图1 共和盆地界限温度初日年际变化

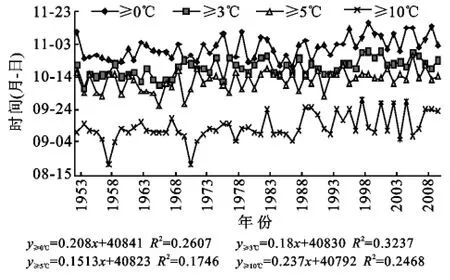

2.3.2 界限温度终日变化 共和盆地日平均气温稳定通过各级界限温度终日的变化趋势如图2所示。共和盆地≥0℃、≥3℃、≥5℃和≥10℃终日均呈现出推迟趋势,其气候倾向率分别为2.1d/10a(P<0.001)、1.8d/10a (P<0.001)、1.5d/10a (P<0.001)和2.4d/10a(P<0.001),均通过0.001极显著水平检验。比较而言,≥10℃终日推迟趋势最为明显。

图2 共和盆地界限温度终日年际变化

2.4 界限温度期间持续日数的变化趋势

日平均气温大于某界限温度的初、终日之间的持续日数,能够较好地表示相应农事季节或可供某类作物生长发育时间的长短,是确定某种作物类型和调整种植结构的重要依据。

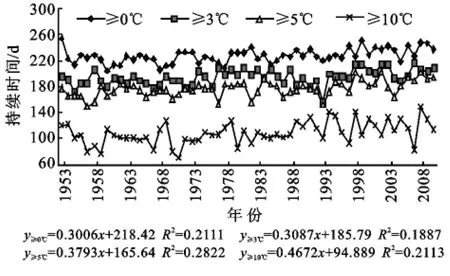

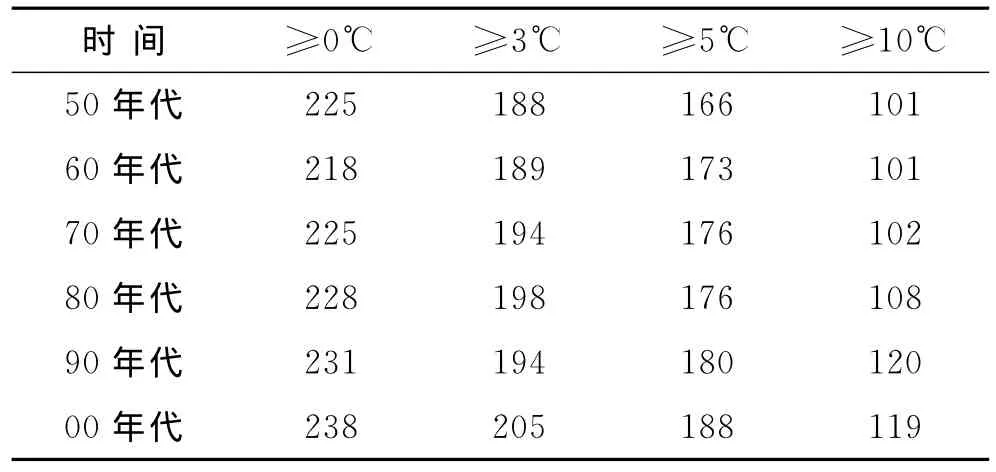

各界限温度期间的持续日数均呈增加趋势,表明伴随温度升高,界限温度初终日之间的天数也随之增加。其气候倾向率分别为3.0d/10a(P<0.001)、3.1d/10a(P<0.001)、3.8d/10a(P<0.001)和4.7d/10a(P<0.001),均通过0.001极显著水平检验(图3)。比较而言,≥10℃终日的持续日数增加趋势最为明显。界限温度期间持续日数的年代际变化见表2。≥0℃持续日数从上世纪50年代较多,60年代至00年代由少增多,进入21世纪后明显增加;≥3℃持续日数从50年代到80年代增加,90年代减少,00年代增加;≥5℃持续日数表现为持续增加趋势;≥10℃持续日数呈现出增加趋势。

图3 共和盆地界限温度期间持续日数年际变化

表2 各年代界限温度期间持续日数 d

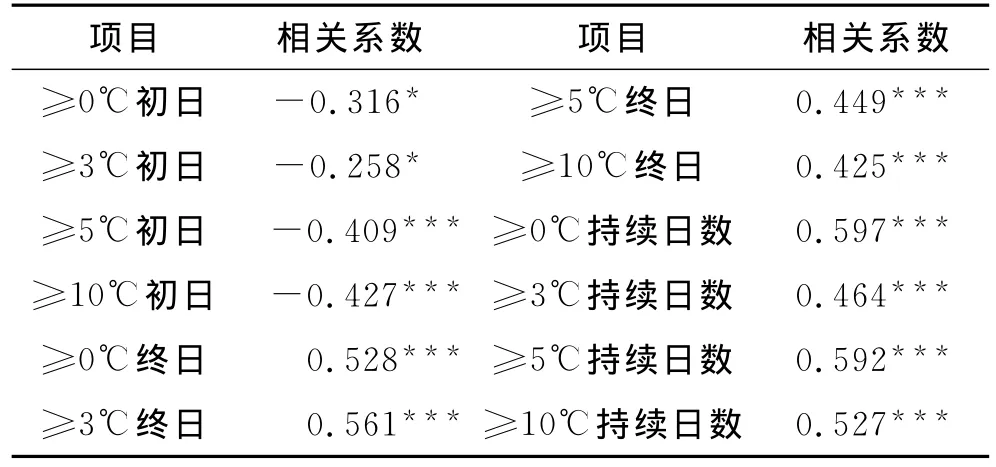

2.5 界限温度初终日及期间持续日数与年平均气温的相关性

年平均气温是年度内逐日平均气温的综合反映,伴随温度变化,界限温度的初终日及期间持续日数也会相应发生改变。界限温度初终日的早晚与初终日之间的持续天数与年平均气温的相关性见表3。

表3 界限温度初终日及期间持续日数与年平均气温的相关系数

相关分析表明,各级界限温度的初日与年平均气温呈负相关,即年平均气温升高,界限温度的初日提前。其中≥5℃和≥10℃初日与年平均气温极显著相关。各界限温度终日与年平均气温呈正相关,即年平均气温升高,界限温度终日推迟,均达到了极显著水平。各界限温度期间的持续日数与年平均气温均呈正相关,即年平均气温高,则界限温度初终日之间的持续时间长,在温度升高的气候背景下,相应的农事季节延长。各界限温度持续日数与年平均气温相关系数均达到极显著水平。

对与年平均气温的相关达到较显著及以上水平的界限温度初终日及期间持续日数,建立如表4所列回归方程。回归模式显示,若年平均气温升高1℃,则各界限温度初日提前3~6d,终日推迟3~4d,各界限温度期间的持续日数延长6~10d。

表4 界限温度初终日及期间持续日数与年平均气温的回归模式

3 界限温度期间积温对温度升高的响应

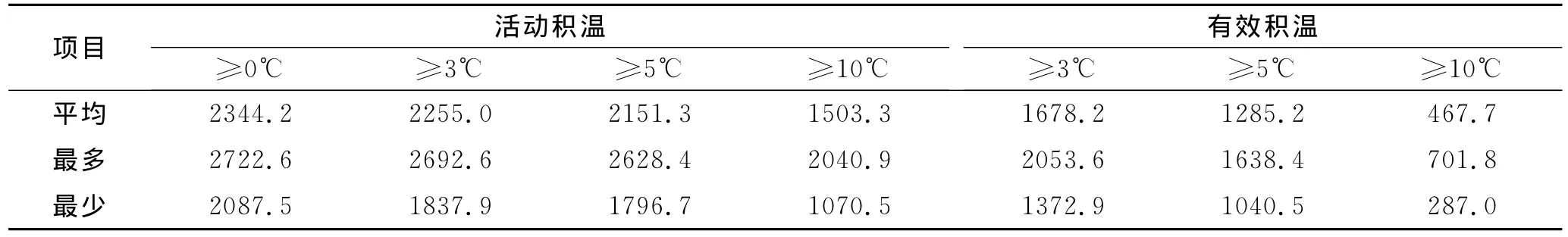

3.1 积温变化状况

共和盆地各界限温度期间活动积温和有效积温见表5。≥0℃积温平均值为2 344.2℃,最多年达2 722.6℃,较 多 年 值 偏 多 16.4%;最 少 年 仅 为2 087.5℃,较多年值偏少11.0%。≥3℃、≥5℃、≥10℃积温中,有效积温平均值较活动积温分别偏少25.6%,40.3%,68.9%,可见,随着临界温度值的升高,有效积温的降低幅度亦随之增大。

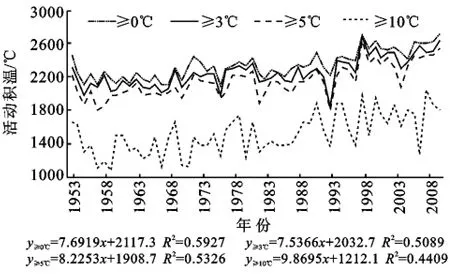

3.2 各界限温度期间积温的变化趋势

共和盆地活动积温的年际变化如图4所示。共和盆地各级界限温度期间活动积温均表现为增加趋势,≥0℃,≥3℃,≥5℃,≥10℃活动积温的气候倾向率分别为76.9,75.4,82.3,98.7℃/10a,均通过信度0.001水平检验,存在随界限温度增高气候倾向率增大的规律(图4)。这表明积温增多的变化趋势有利于种植业的稳定,也为种植业的结构调整提供了热量资源。

表5 界限温度期间活动积温和有效积温 ℃

图4 共和盆地界限温度期间活动积温年际变化

共和盆地有效积温的年际变化见图5。有效积温同样表现为增多趋势,≥0℃、≥3℃、≥5℃、≥10℃有效积温的气候倾向率分别为76.9,74.4,80.5,94.2℃/10a,信度水平检验均达0.001。有效积温变化与活动积温基本一致,随界限温度增高气候倾向率明显增大。

共和盆地各级界限温度期间活动积温和有效积温的年代际变化具有一致的规律性,即:≥0℃、≥3℃活动积温和有效积温,从20世纪50年代至80年代呈现出“高—低—高—低”的变化趋势,从20世纪80年代到21世纪10年代积温持续增加;而≥5℃的活动积温和有效积温,在20世纪50和80年代均较低,其他年代均较高;≥10℃的活动积温和有效积温则表现为由低到高的变化趋势,这种变化规律与年代平均气温(3.2℃,3.1℃,3.7℃,3.9℃,4.6℃,5.3℃)的变化趋势相对应。

图5 共和盆地界限温度期间有效积温变化

3.3 温度升高对积温的影响

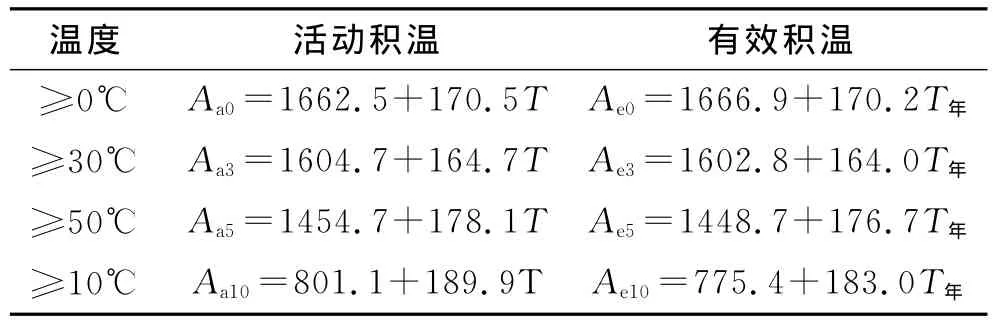

通过计算各级界限温度初终日间活动积温和有效积温与年平均气温的相关系数,年平均气温与≥0℃、≥3℃、≥5℃、≥10℃活动积温的相关系数依次为0.933,0.830,0.851和0.689,而与有效积温的相关系数分别为0.932,0.849,0.857和0.673。相关分析表明,活动积温和有效积温与年平均气温的相关性均达到极显著水平,表明温度升高对积温的影响十分明显。模拟出积温与年平均气温的回归模式,见表6。

表6 积温与年平均气温回归模式

回归模式显示,年平均气温每升高1℃,将使共和盆地各级界限温度期间活动积温增加165~190℃,有效积温增加164~183℃。

4 结论

(1)共和盆地稳定通过≥0℃初日在3月中旬后期,终日在10月下旬后期;稳定通过≥3℃初日在3月下旬前期,终日在10月中旬后期;稳定通过≥5℃初日在4月中旬后期,终日在10月中旬前期;稳定通过≥10℃初日在5月下旬后期,终日在9月中旬前期。

(2)各界限温度初日均呈现出提前趋势,其气候倾向率分别为-0.9,-1.3,-2.3,-2.3d/10a,表现出界限温度值越高,初日提前趋势越明显;终日均呈现出推迟趋势,其气候倾向率分别为2.1,1.8,1.5,2.4d/10a,其中≥10℃终日推迟趋势最为明显。

(3)各界限温度期间的持续日数与年平均气温均呈正相关,相关系数均达到极显著水平。若年平均气温升高1℃,则各界限温度初日提前3~6d,终日推迟3~4d,各界限温度期间的持续日数延长6~10d。

(4)界限温度期间活动积温均表现为增加趋势,≥0℃、≥3℃、≥5℃、≥10℃活动积温的气候倾向率分别为76.9,75.4,82.3,98.7℃/10a,存在随界限温度增高气候倾向率增大的规律;有效积温同样表现为增多趋势,≥0℃、≥3℃、≥5℃、≥10℃有效积温的气候倾向率分别为76.9,74.4,80.5,94.2℃/10a。

(5)活动积温和有效积温与年平均气温的相关性均达到极显著水平,年平均气温每升高1℃,将使共和盆地各级界限温度期间活动积温增加165~190℃,有效积温增加164~183℃。

[1]冯秀藻,陶炳炎.农业气象学原理[M].北京:气象出版社,1994.

[2]徐善玲,黄不国,黄琼,等.浅谈作物积温的稳定性及其预报的准确性[J].江西气象科技,2005,28(3):34-35.

[3]樊晓春,郭江勇,杨小利.西峰黄土高原冬季积温变化对作物发育期的影响[J].中国农业气象,2007,28(3):318-321.

[4]杨洪宾,徐成忠,李春光,等.播期对冬小麦生长及所需积温的影响[J].中国农业气象,2009,30(2):201-203.

[5]闫小珍,张随贤,苗国柱,等.小麦发育期对冬季积温变化的响应分析[J].气象与环境科学,2009,32(4):37-39.

[6]肖静,李楠,姜会飞.作物发育期积温计算方法及其稳定性[J].气象研究与应用,2010,31(2):64-67.

[7]冯明.湖北省主要作物生育期间热量资源变化的研究[J].南京气象学院学报,1997,20(3):387-391.

[8]赵俊芳,郭建平,马玉平.气候变化背景下我国农业热量资源的变化趋势及适应对策[J].应用生态学报,2010,21(11):2922-2930.

[9]桑建人,刘玉兰,韩世涛,等.宁夏热量资源气候变化的EOF特征[J].气象科技,2007,35(2):187-190.

[10]毛恒青,万晖.华北、东北地区积温的变化[J].中国农业气象,2000,21(3):1-5.

[11]刘勤,严昌荣,何文清.黄河流域近40a积温动态变化研究[J].自然资源学报,2009,24(1):147-153.