吸引和留住农村卫生人力的国际经验及启示

刘晓云

北京大学中国卫生发展研究中心 北京 100191

1 背景

1.1 卫生人力分配不均衡

卫生人力资源的缺乏和分布不均衡是世界各国普遍面临的重要问题,也是实现联合国千年发展目标的重要障碍因素。2006年世界卫生报告中估计,要保障最基本的健康水平,全球仍缺乏400万名卫生技术人员,其中尤其以亚洲和撒哈拉以南非洲地区的卫生人力缺乏最为严重。[1]

农村和偏远地区的人力资源更为缺乏。据估计,全球约有一半的人口生活在农村地区,但仅有38%的护理人员和不到四分之一的医生为农村人口提供卫生服务。[1]在一些发达国家如法国和德国,尽管卫生人员总量不少,但是农村地区也同样缺少卫生人力。也有一些国家卫生人力资源过剩,城市地区有大量未就业的医务人员,如科特迪瓦、马里、刚果(金)等。[2]农村和偏远地区缺少卫生人力,再加上农村人口通常有更高的卫生服务需求,使得农村居民难以获得和城镇居民相同的卫生服务。因此,从公平的角度出发,应该采取一定政策措施,吸引和留住农村的卫生技术人员。

1.2 影响卫生人力分配不均衡的因素

影响卫生人员选择到农村工作的因素有很多,其中最重要的是医学生和卫生人员的工作意愿,另外还包括一些强制性的措施以及劳动力市场的供求关系等。[3]工作意愿本身又受到多重因素的影响。一项综述研究发现,影响农村卫生人员工作意愿的主要因素包括:经济激励、职业发展、医院管理风格、进修培训机会、医院设备和其它资源、社会地位等。[4]在不同环境下,主要的影响因素也有不同。比如在中国,编制是一个重要的影响因素,而在其它国家可能就不存在这项因素。因此,要制定有效的干预措施,必须首先了解一个国家和地区最主要的影响因素,并且预测如果针对这些影响因素采取干预措施,可能会取得什么效果。目前在国际上比较常用的方法是离散选择试验。[5]

针对这些影响因素,各国纷纷实施了不同的干预措施,以期吸引和留住农村卫生人员。这些措施在不同环境下发挥了不同的作用。近几年,国际社会针对这些措施的证据做了很多系统汇总工作。其中,WHO于2010年对各类干预措施做了非常系统深入的汇总,并提出了有针对性的政策建议。[6]Grobler等人2009年发表了Cochrane系统综述,但没有发现任何符合入选要求的研究。[7]另外,Barnighausen和Frehywot分别对经济激励措施和强制性措施的实施效果进行了系统综述[8-9],Wilson和Buykx对所有干预措施进行了整体的系统评述[10-11];Dolea则从产出的角度对干预措施的评价进行了汇总[12]。

本文以WHO的系统综述为基础,结合前文所列的相关综述以及作者本人的综述工作,对几类常见的干预措施及其效果进行评述,分析了实施这些干预措施的注意事项。在此基础上,讨论这些国际经验对中国的启示。

2 四类干预措施及其效果

文献中对干预措施的分类各有不同,本文在综合分析上述文献的基础上,将主要的干预措施分为四类:教育类、强制性、经济激励性以及管理和支持性干预措施。以下针对每一类干预措施的内容、实施效果及现有证据进行逐一介绍和分析。

2.1 教育类干预措施

医学教育是卫生技术人员培养的源头和基础。因此,从医学教育的招生、课程设置、培养方式等方面,提高医学毕业生到农村和基层就业的比例是各国普遍采用的办法。

2.1.1 招收农村背景的医学生

证据表明,农村背景的医学生毕业后更容易回到农村工作。南非的一项研究表明,农村背景的学生毕业后到农村地区工作的可能性是城市学生的3倍。[13]美国的学者进行了一项长达20年的纵向研究,发现毕业11~16年后,仍有68%农村背景的毕业生在农村工作。[14]Cochrane系统综述的结果表明:“从单项措施来看,招收农村医学生与农村工作的关联强度最高。”[7]从农村地区定向招收医学生,通常需要固定的招生名额、一定的经济资助以及学业和社会支持,否则,农村学生难以获得接受医学教育的机会。

2.1.2 在农村地区开设医学院校

许多观察性研究的结果显示,农村地区医学院校的医学生毕业后更容易留在农村工作。中国的一项研究发现,农村地区的医学院校培养的学生有34%留在农村工作,而在两所城市地区医学院校,这一比例分别为4.9%和9.8%。[15]农村地区医学院校招收的学生通常为农村学生,因此这项干预措施和上一项(招收农村背景的医学生)的效果通常混杂在一起,难以分析其独立的效应。

2.1.3 医学教育中增加农村卫生的内容

农村和城市卫生服务在内容和形式上有很大差异,因此对卫生人员知识和技能的要求也有不同。临床医学生大多数在城市的二级和三级医院里实习,学习先进的技术,利用复杂的仪器进行疾病的诊断治疗。而农村地区的医疗机构缺乏先进的仪器和技术,毕业生难以有效根据农村的特点提供卫生服务。在医学教育课程设置中增加与全科医学和农村卫生相关的内容,可以提高毕业生到农村工作的知识和能力[16],但是否能提高毕业生到农村工作的比例,这方面的证据很少。另外,在临床实习中如果能够到农村医疗机构轮转一段时间(4—36周不等),也会影响医学生毕业后的职业选择,增加去农村工作的可能性。

如果位于农村的医学院校招收了农村背景的医学生,并提供与农村卫生服务相适应的医学教育内容,这些因素结合在一起,更能够提高医学生毕业后留在农村就业的几率。因此,政策制定过程中应充分考虑如何将这些因素有效地结合在一起,才能取得良好的效果。

2.2 强制性干预措施

强制性干预措施,是指通过行政命令的手段,强制性安排医学毕业生或卫生人员到特定的地区工作一段时间,以解决当地缺少卫生人员的问题。强制性干预措施在世界各地广泛运用。WHO一项综述发现有70多个国家曾经或正在采用各种不同形式的强制性手段促使卫生人员到农村工作。[9]根据有无激励机制,强制性措施可分为两类。

2.2.1 有激励机制的强制性措施

有激励机制的强制性措施并不完全依靠政府的行政命令,还依靠强制性手段所附加的激励机制吸引卫生人员到农村地区工作。这些激励措施可以分为几类:(1)与教育培训有关的激励措施。医学毕业生为了获得研究生教育或专科进修的机会,必须到农村地区服务一定的时间,如蒙古和越南。(2)与职业发展有关的激励措施,规定医学毕业生或卫生人员在获得执业资格或者晋升之前,必须到农村地区服务一段时间,如缅甸,南非。(3)与经济有关的激励机制。将在以下的经济激励性干预措施中介绍。

2.2.2 无激励机制的强制性措施

这类措施要求医学毕业生或卫生人员无条件地服从国家和政府的分配,到农村服务一段时间。中国在实行“双向选择,自由择业”的政策之前,也是实行这种“国家包分配”的强制性政策。伊朗、古巴等国家都有类似的政策。甚至在澳大利亚,国际医学毕业生如果要进入该国执业,也必须首先在卫生人力缺乏的地区服务满10年。这类无激励机制的强制性措施的理论依据是:国家和政府承担了医学教育的主要成本,因此医学毕业生获得了行医的知识和技能后,有义务按照国家的需要,为农村和偏远地区的人群提供服务。

尽管强制性干预措施在许多国家实施,但极少有项目对这些干预措施的效果进行严格的评估。文献中普遍认为,强制性干预措施能在较短时间内为缺少卫生人力的地区提供临时的解决方案。但从长期来说,仍然无法解决问题。对强制性干预性措施的主要质疑有两个:第一,强制性干预措施违背了人类迁徙自由的基本权力。第二,尽管强制性干预措施能在短时间内增加农村卫生人力的数量,但大多数人在服务期满以后都会选择离开农村地区,因此造成了非常频繁的人员流动,反而不利于农村地区卫生人力队伍的建设。

2.3 经济激励性干预措施

经济激励也是各国经常采用的干预措施。几乎每个国家都有不同形式的经济激励措施吸引和留住农村地区卫生人力。这类措施的形式多样,文献中也有不同的分类方法。例如,Barnighausen在系统综述中将经济激励措施分为五类:奖学金、有农村服务要求的教育贷款、无农村服务要求的教育贷款、贷款偿还以及直接的经济支持。[8]本文根据经济激励措施发挥作用的不同机制,将这类措施分为两大类。

2.3.1 直接的经济激励

这类经济激励措施不附加任何的条件,单纯依靠经济杠杆的作用吸引医学生和卫生人员到农村工作。如提高农村地区的工资待遇、发放农村补贴、为农村医学生提供奖学金或助学金等。这类措施的组织实施相对比较简单,只要有足够的资金,在较短时间内就可以组织实施。而且,在其他条件保持不变的情况下,利用经济学的原理和方法,也比较容易预测这类直接的经济激励措施能够在多大程度上提高农村地区的吸引力。

2.3.2 有附加条件的经济激励

这类措施在为医学生和卫生人员提供经济激励的同时,要求接受对象必须到农村地区服务满一定的时间,否则就要如数或加倍退还接受的经济激励。这其实是经济激励性干预措施和前面提到的强制性干预措施的结合。

有关这类项目的文献主要来自发达国家,尤其是美国和日本。日本自治医科大学从1972年开始,每年从每个地区招收2~3名医学生,为他们提供全额奖学金,但学生必须与学校和当地政府签订合同,6年学业结束后必须回当地农村医疗机构服务9年。[17]美国科罗拉多州从1992年开始,为医务人员偿还总额不超过7万美元的教育贷款,作为条件,受资助对象必须到农村地区服务至少2年。[18]

尽管有些证据表明接受经济激励的卫生人员比未接受的人员更容易到农村地区工作,但由于研究方法上无法排除选择偏倚的影响,目前的证据还无法得出这类干预措施是否有效的结论。尤其是这类经济激励性干预措施主要来自发达国家,其结论能否推广到发展中国家,还有待进一步的证据支持。另外,经济激励性干预措施,自然需要一定的财政能力才能实施。

2.4 管理和支持性干预措施

农村地区的个人生活环境和职业发展环境等条件远远比不上城市地区,因此在这些方面采取一些管理和支持性的干预措施也将有助于改善农村地区对卫生人员的吸引力。在有些文献中,把这类措施归入非经济类的激励性措施。这些措施包括:(1)改善生活条件,包括卫生条件、住房条件、交通条件、网络和电话、子女教育等。这些因素在不同地区的重要程度有很大差异。比如,子女教育在中国是一个非常重要的因素,尤其对于女性卫生人员来说更是如此。(2)改善工作环境,包括设备条件、管理风格、指导支持等。(3)促进农村和城市卫生人员的交流。(4)为农村卫生人员创造进修培训和职业晋升的机会。(5)提高农村卫生人员的社会地位。

关于这一类干预措施的效果,大多是从满意度调查中获得的。几乎没有干预性研究证实这类措施的效果。因此,文献中普遍认为这类措施是前面三类措施的补充。

以上关于干预措施的介绍只是根据文献信息和作者的理解进行人为的分类。有一些干预措施的分类标准并不是绝对的。比如,有的研究者把进修培训归为教育类干预措施,有人则将其归于管理和支持性干预措施。有附加条件的经济激励措施既可以归于经济激励性干预措施,也可以归于强制性干预措施。

3 实施四类干预措施的注意事项

以上干预措施有不同的实施条件和过程,产生的效果也各有不同,但他们有几项共同的特征,在实施过程中应加以注意。

3.1 选择适当的干预组合

干预措施和干预效果之间的关系是复杂的,一项干预措施可以对不同的效果指标产生影响,比如教育类干预措施既可以影响人员吸引,也可以影响人员的保留。同时,一个结果指标可以同时受多项措施的影响,比如教育和激励机制可以同时对人员吸引产生影响。没有任何一个单项的干预措施能真正解决农村地区卫生人力缺乏的问题。因此,许多国家在选择干预措施时,通常根据不同的国情选择一系列不同的措施进行组合。比如前文介绍的日本自治医科大学的项目既包括激励性干预措施(提供全额奖学金),也包括教育类干预措施(招收农村背景的学生和在课程设计中加入农村卫生的因素),更为重要的是,这也是一项强制性的干预措施(医学生毕业后必须回到农村服务满9年)。[17]将这些措施有效地结合在一起,才更有可能真正为农村地区吸引和留住卫生人才。

但是,从文献中也可以看出另外一种倾向,即在政策制定过程中不考虑国家的实际情况,没有对每一项干预措施的适应性和可行性进行细致认真的考虑,而是将所有干预措施统统捆在一起,全部实施。这样的干预缺乏清晰的设计思路和实施路径,难以保证政策的实施效果,也是对有限的资源的一种浪费。

鉴于此,在选择干预措施时,必须充分了解卫生人力和劳动力市场的现状,了解一个国家和地区影响卫生人员分布不均衡的重要因素。在此基础上运用劳动力分析和离散选择模型等方法选择最可能有效的干预措施。[5]

3.2 重视监督和评估

任何一项政策措施都应该对干预措施的实施过程和效果进行有效的监督和评估(monitoring and evaluation),但遗憾的是在农村卫生人力资源的吸引和保留方面极少有项目进行严格的监督和评估。仅有的一些评估项目大多集中在美国和日本等发达国家,发展中国家尤其缺乏对干预项目的系统监督和评估。从评估方法来看,目前文献中证据最强的研究设计为前瞻性的队列研究,大多数证据来自观察性研究,没有随机化对照试验的设计。

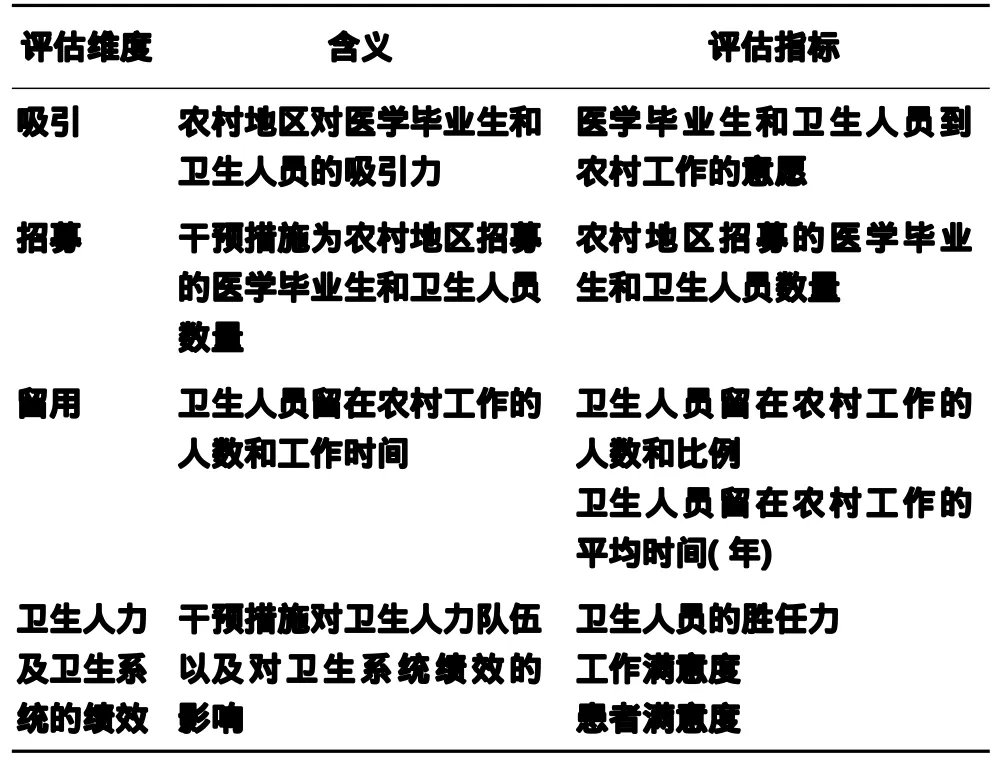

Dolea总结了监督和评估的四个维度[12],对每一个维度的含义和指标进行了定义和解释(表1)。

表1 监督和评估的四个维度

3.3 重视政策实施的背景和过程

一项干预措施在一个国家或地区产生良好的效果,而对另外一个国家和地区却不一定有效。原因在于政策实施的背景和环境不同。在选择和实施干预措施时应该充分考虑当地的政治经济、卫生系统等环境的因素。以下从文献中摘取几项重要的背景环境因素加以介绍和分析。

3.3.1 政治经济环境

一些国家在大选之前紧急出台为农村地区卫生人员提供特殊补贴的政策,说明政治因素在选择干预措施时会发挥重要作用。这种情况下,政策制定者选择的干预措施往往是容易实施且能快速引起社会反响的措施,比如直接的经济激励。而一些需要长时间才能实施和见效的干预措施则难以获得支持,比如教育类的干预措施。

另外,几乎所有的干预措施都需要一定的财力支持,比如奖学金项目、在农村地区建立学校等。因此,对经济水平和财政能力也提出要求。一些贫困国家大多依靠国家援助来实施这些措施。

3.3.2 私立医疗机构和医学教育机构的发展

最近几十年来,不少国家的私立医疗机构大大发展(如泰国)。卫生人力市场也随之更加灵活。原先的一些强制性干预措施(如国家包分配等)在这种环境下难以实施。这些私立医疗机构往往位于中心城市,能够为工作人员提供更好的工资待遇,从公立医疗机构吸引了不少卫生人力资源,在一定程度上加剧了农村地区缺少卫生人力的程度。同时,私立医学教育部门的兴起也对农村地区吸引和留住卫生人才产生了一定的影响。尤其是随着医学教育成本的提高,农村背景的学生必须获得一定的经济资助才有能力参加医学教育。

3.3.3 卫生劳动力市场

理论上,农村地区缺少卫生人力更严重的地区应该有更大的动力进行改革。但实际情况并非如此,卫生人力严重不足的地区往往没有财政和行政能力进行改革。而在另外一些国家(如肯尼亚),农村地区缺少卫生人力的同时,城市地区却有大量的未就业的卫生人员。这就为政策制定者选择干预措施提供了一定的政策空间。中国目前也存在这种情况。除此之外,其它一些因素如医疗保障制度的发展、社会文化因素、权力下放等,都可能对干预措施的选择和实施产生一定的影响。

4 对中国的启示

4.1 加强政府对农村卫生人力的重视程度

尽管中央和地方近年来出台了不少为农村地区吸引和留住卫生人才的政策,但这些措施的实施情况目前仍没有系统的总结。国际经验表明,市场失灵是农村地区缺少卫生人力的主要原因,必须依靠政府强有力的行政手段,结合市场机制,才能为解决问题找到合适的政策途径。中央和地方政府应该把农村卫生人力问题放在政策议程的优先位置。

4.2 经济激励的重要性

尽管国际经验表明,经济激励在卫生人员吸引和保留中的作用并不明显,但在中国目前的情况下,经济激励机制对农村地区吸引和保留卫生人员应该是有效的。原因有以下两方面:(1)农村和城市地区卫生人员的收入存在明显差距,这是导致医学毕业生不愿到农村就业的首要原因,也是农村地区卫生人员流失的首要原因,若能适当提高农村地区卫生人员的收入,应当能够在很大程度上提高农村工作的吸引力;(2)经济激励是否能够真正吸引卫生人员到农村工作,也取决于劳动力市场的供求关系。如果一个国家和地区的城市和农村地区都存在卫生人力短缺的严重情况,再高的经济激励也难以吸引人员到农村工作(因为劳动市场中没有足够的人力资源可供吸引)。相反,如果城市中有大量未就业的卫生技术人员,经济激励就可以吸引这部分人到农村工作。中国每年毕业的医学生有50%以上没有进入卫生领域就业[19],城市的劳动力市场有大量未就业(或未正规就业)的卫生技术人员,在这种情况下,只要适当提高工资收入,应该可以吸引一部分人到农村就业。

4.3 重视教育类干预措施

教育类干预措施见效时间长,但若想长期解决农村卫生人力的短缺问题,必须从医学教育入手。这方面中国过去有不少优秀的经验,周边国家如泰国、日本等的经验也值得我们借鉴。

4.4 多部门通力协作,缩小城乡差异

归根结底,要缩小城乡差异,才是真正长远解决问题的重要因素,但这不是卫生部门一家能够独立解决的事情,也不是短期能够解决的,必须由多部门通力协作,长期努力,才有可能实现。

[1]WHO.World Health Report 2006:working together for health[R].Geneva:World Health Organization,2006.

[2]Carmen D L S,Pascal Z.Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention[R].Geneva:World Health Organization,2009.

[3]刘晓云.农村地区吸引和稳定卫生人员研究的理论框架[J].中国卫生政策研究,2011,4(5):11-15.

[4]Willis-Shattuck M,Bidwell P,Thomas S,et al.Motivation and retention of health workers in developing countries:a systematic review[J].BMC Health Services Research,2008,8:247.

[5]刘晓云,窦丽霞.离散选择模型在卫生人力政策研究中的应用[J].中国卫生政策研究,2011,4(8):24-28.

[6]WHO.Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention[R].Geneva:World Health Organization,2010.

[7]Grobler L,Marais B J,Mabunda S A,et al.Interventions for increasing the proportion of health professionals practising in rural and other underserved areas[J].Cochrane Database System Review,2009,21(1):CD005314.

[8]Barnighausen T,Bloom D E.Financial incentives for return of service in underserved areas:a systematic review[J].BMC Health Service Research,2009,9:86.

[9]Frehywot S,Mullan F,Payne P W.Compulsory service programmes for recruiting health workers in remote and rural areas:do they work?[J].Bulletin of the World Health Organization,2010,88(5):364-370.

[10]Wilson N W,Couper I D,De Vries E,et al.A critical review of interventions to redress the inequitable distribution of healthcare professionals to rural and remote areas[J].Rural Remote Health,2009,9(2):1060.

[11]Buykx P,Humphreys J,Wakerman J,et al.Systematic review of effective retention incentives for health workers in rural and remote areas:towards evidence-based policy[J].The Australian Journal of Rural Health,2010,18(3):102-109.

[12]Dolea C,Stormont L,Braichet J M.Evaluated strategies to increase attraction and retention of health workers in remote and rural areas[J].Bulletin of the World Health Organization,2010,88(5):379-385.

[13]De Vries E,Reid S.Do South African medical students of rural origin return to rural practice?[J].South African Medical Journal,2003,93(10):789-793.

[14]Rabinowitz H K,Diamond J J,Markham F W,et al.Long-term retention of graduates from a program to increase the supply of rural family physicians[J].Academic Medicine,2005,80(8):728-732.

[15]Wang L.A comparison of metropolitan and rural medical schools in China:Which schools provide rural physicians?[J].Australian Journal of Rural Health,2002,10(2):94-98.

[16]Kaye D K,Mwanika A,Sewankambo N.Influence of the training experience of Makerere University medical and nursing graduates on willingness and competence to work in rural health facilities[J].Rural and Remote Health,2010,10(1):1372.

[17]Matsumoto M,Inoue K,Kajii E.Policy implications of a financial incentive programme to retain a physician workforce in underserved Japanese rural areas[J].Social Science and Medicine,2010,71(4):667-671.

[18]Pathman D E,Konrad T R,King T S,et al.Outcomes of states’scholarship,loan repayment,and related programs for physicians[J].Medical Care,2004,42(6):560-568.

[19]Xu D,Sun B,Wan X,et al.Reformation of medical education in China[J].The Lancet,2010,375(9725):1502-1504.