中国的最后一个托派

吴基民

(作者为上海东方明珠移动电视副总编,著有《炼狱——中国托派的苦难与奋斗》)

上世纪90年代,我曾多次到上海石泉新村采访邓小平早年留学巴黎的同学,被称为托派教父的郑超麟。在他家里我几乎每次都会见到一位六七十岁的老人,他个子较高,身板很挺,说话中气很足,声音洪亮。郑超麟是福建人,说话很难听懂,这位老先生坐在郑超麟的身边,几乎逐字逐句的给我当翻译,还不时起身,替我查找资料。相处熟了,我才知道他叫周覆锵,温州人,是在1947年加入组织的托派。又是10多年过去了,我认识的托派朋友相继去世,周覆锵很可能是中国历史上硕果仅剩的最后一个托派了……

1947年,中国处于两种前途和命运的大决战中。每一个青年都面临着多重抉择。周覆锵选择了托派,同时他也选择了苦难

中国托派成立于1931年5月1日。它是在一个非常复杂的背景下成立的。托派成立后的一二年间,就遭到国民党政府的连续打击和残酷镇压,党的领导骨干包括陈独秀、彭述之、郑超麟等都相继被送入监牢。其他的人四处避难。曾经担任过陈独秀秘书的曾猛等几个人逃到了自己的老家温州,结果温州成了中国托派最活跃的地方。曾猛等甚至还领导过温州的制伞业和针织业女工等手工业工人大罢工,并取得了成功。一时颇为热闹。周覆锵就是在这样的一个地方长大的。

青年周覆锵(摄于1949年6月)

1927年4月周覆锵出生在温州一个商人家庭里,家境殷实,从小就接受了良好的教育。就是在读中学时,他认识了在温州浙东第三临时中学任教的周仁生。周仁生1940年加入托派,是温州地区托派的领导人,1945年冬天他在温州发起成立了托派组织马克思主义挺进社。他家境贫寒,为人谦和,厦门大学毕业后长期担任教师。他知识渊博,工作非常刻苦,对学生热忱关怀,对自己的理想与事业无限忠诚。他一直宣称,马克思主义挺进社的宗旨是为了中国人民的解放,建立一个新的中国,只是选择的方式与共产党不同。但是青年人哪里晓得这么多!何况周仁生以后还担任过共产党海潡县的宣传部长!一些参加过马克思主义挺进社活动的青年学生,还以为这些活动都是共产党组织发起的呢。

周覆锵深深为周仁生的人品所折服。他听从周仁生的意见,1947年1月跟随周仁生来到了上海,并在当年7月考取了上海师范专科学校。那是一所由著名教育家董任坚为校长的学校,目的就是为了培养中学教师。也是在这一年的三四月间,一天周仁生对他讲:“上海现在有一个哲学班,每周日的上午,由陈人白教授主讲。你愿意去听听吗?”周覆锵非常高兴。于是周仁生便带着他来到了位于山海关路上育才中学的阶梯教室,听陈人白教授讲课,连续了将近一年时间。

陈人白,50多岁,讲一口很难听懂的湖南话,但口才很好,讲课时几乎不用翻讲稿。一堂课下来稍加整理就是一篇论文。他用烟斗吸烟,不吸时空烟斗也端在手里,显得风度翩翩。熟悉他的人都称他为欧伯,后来才知道欧伯就是大名鼎鼎的彭述之,在中共四大当选为政治局常委,是仅次于陈独秀的中共党的第二号人物。当时是中国托派多数派的领袖。听课的学员约为50人,多为青年人,每人手捧一本英文书,对外称之为英文补习班。1947年夏天,育才中学的哲学班搬迁到海宁路今国际电影院边上一条小弄堂内的大公小学里,这时讲座已经有了培养干部的性质,内容也从一般的哲学、经济学、社会发展史到着重讲述托洛茨基理论与托派的历史。也就是这一年的7日,周覆锵加入了托派青年组织社会主义青年团,成为了一名托洛茨基主义者。

当时,中国革命风起云涌,在周覆锵就读的上海师范专科学校里,虽然也有少数反动学生,也有国民党的组织,但大多数同学都倾向革命,倾向中国共产党。共产党的地下组织非常活跃。而加入托派的只有周覆锵、周仪、伍恭圣3人,而且都是温州人,此外还有一个女同学叫钱慧初,她是一个托派的同情者,以后成了周覆锵的妻子。托派人数稀少,但他们反对蒋介石,要求建立一个新中国的目标与共产党是一致的,因而他们实际上是接受了中国共产党的领导。周覆锵不仅是中共地下党领导下的学生自治会的成员,还负责主编《师专新闻》,是进步学生中的活跃分子。

周覆锵夫人钱慧初(摄于1952年)

1949年4月20日,解放军横渡长江,4月23日南京解放。国民党反动派在上海进行了疯狂的镇压。4月25日半夜,国民党特务在全市进行了大搜捕。单上海师专就抓走了15人,其中包括了周覆锵、周仪和钱慧初3人。26日下午,这些被抓的学生集中送到达人中学(今建国西路上的上海监察局)关押,总数多达300多人。按照蒋介石的指示,这些学生是要统统被枪毙的,但是中共地下党组织巧妙地把这件事通过知名人士严独鹤先生捅到了报纸上,同时将被捕的352位学生名单都登在了大公报上,结果舆论大哗!许多教授联名抗议,许多学生家长到警察局要求领回自己的孩子。此刻解放军摧枯拉朽已经在向上海进发,国民党当局害怕了,于是,从5月23日起先后放人,300多个学生一个没杀。但是也是在4月底被秘密逮捕的上海交大学生穆汉祥与史霄雯却被枪杀了,成了上海解放前夕最后几位牺牲了自己宝贵生命的烈士。

新中国诞生,周覆锵还没从兴奋中转过神来,就被当作送给斯大林的祭品关入了大牢。他被送到内蒙古平安沼劳教,一去就是30多年……

新中国诞生了。周覆锵非常兴奋,因为这毕竟也是他为之奋斗的事业。他们几个残留在上海的托派总还想做一点事情,于是就聚在一起出版了一本油印的小刊物,起名叫《学习》。意思就是说托派不能老是拘泥于过去的历史情节,纠缠于第一次大革命失败的责任究竟是陈独秀负责还是共产国际负责;更不要再去讨论中国革命应该走武装夺取政权的道路,还是走议会道路……新中国的建立,要学习点新的理论与新的思想,用今天的话来讲,还颇有点与时俱进的味道。哪想到《学习》仅出版了两期就被禁止了,而周覆锵也被逮捕了。

其实这一次周覆锵并不在逮捕人员的名单中。1949年10月下旬的一天,他到托派同志沈芸芳家里,原本是去商讨《学习》第3期出版的事宜,不料刚一跨进沈家门就被候在那里的公安人员逮捕了。一起被捕的还有托派分子王国龙、赵养性、钱川、沈云芳等近10人。除了钱川与赵养性外,其他的人仅关了一天就都被释放了。在问起周覆锵的简历时,他详细讲述了自己参加学生运动在“4.25”被国民党逮捕并险些被杀害的事。那位公安人员动情地讲:你们托派也是共产党的朋友……当他听到“朋友”这两个字时心里涌上一股暖意,眼泪夺眶而出……那位公安人员又讲:出去以后你们再也不要聚在一起搞什么活动了,要好好改造自己的思想……周覆锵记住了。出了拘留所,他将自己的妻子钱慧初留在了上海,自己跑到厦门教书去了……

但是好景不长,仅过了3年时间,在1952年12月22日,也就是斯大林72岁生日的第2天,中国共产党为了争取苏联对消耗日益巨大的抗美援朝的支援,将中国托派送上祭台。这一天的晚上,全国公安统一行动,将1000余名托派成员以及托派的同情者等一网打尽,统统关进了监狱。史称“大肃托”。根据毛泽东“一个不杀”的指示,经过审判,罪恶太大,无法量刑的4个人,即郑超麟、尹宽、喻守一、黄鉴铜4人被定为“无法判决”终身关押;上文提到过的周仁生等8人被判无期徒刑;周覆锵毕竟年轻,又是在1947年才加入托派的,被判处有期徒刑7年;他的妻子钱慧初仅是一个托派同情者,关了几个月就释放了,以后一直在上海第二女中教书。

但是牢狱中的生活周覆锵远不如他的那些朋友们来得幸运。1954年4月,周覆锵从福州被押到南平,和早已从各地押来的犯人集合在一起,每人发了一套棉衣裤,说是要去劳改队。他们从南平坐车到上饶,然后换乘闷罐子火车就出发了。火车不紧不慢的一直向北开,将近开了一个星期才停下来。车门打开了,一股寒气扑面而来,他们跳下火车,只见四周都是白茫茫的一片雪原。这些从南国被押来的劳改犯们大多数都从未见过大雪。他们踏雪而行,走了将近一小时,才见到一块用铁丝网围起来的营地,里面有10多个工棚,一个工棚住100个人的一个小队。经过几天休整,领导召集他们开了一个大会,向他们宣布说:这里是内蒙古的集宁,整个工棚1000余人统称内蒙古第14管教支队第5大队。他们的工作是修筑一条从集宁到二连的铁路。

劳动是极其艰苦的,当时很少有大型的筑路机械,修筑铁路基本上都依靠人扛肩挑,劳改犯从事的就是这种最重的体力劳动。他们从土坑里挖取土石,然后挑上100多斤重的担子爬到堤顶筑路基,一二个小时才能休息一次。周覆锵从未干过这么重的体力劳动,几天下来手挖破了,肩压肿了。但他好在年轻,咬咬牙也就坚持下来了。

然而更大的苦闷和压力是来自心灵上的。被送到内蒙古来劳改的托派仅周覆锵与赵养性两人。到了1955年底,他从集宁调到包头修包白铁路时,赵养性的中队依然留在集宁,于是整个劳改农场托派仅他一个人。1954年春当周覆锵被送来劳改时,领导上就关照过他:对外不能说自己是什么托派分子,只能称自己是反革命。于是这位怀着打倒蒋介石,建立新中国梦想而参加托派的青年人,就彻底的与国民党的宪兵、特务、反动官等混在一起了,对外统称为“反革命分子”。他很少与人交流说话,只是埋首劳动,支撑他生活下来的唯有信仰以及对远在上海妻儿的思念!最初几年他与妻儿音讯不通,生死两茫茫,他唯有将思念深埋在心底,用拼命劳动来麻醉自己,由于表现较好,而且又有文化,1957年冬天,周覆锵被领导看重作为工程技术人员,被押送到内蒙古更靠近漠北的保安沼劳改农场。他做梦也没有想到,在保安沼一待就是30年!

1959年12月22日,周覆锵服刑整整7年获释。其实他原先是有提前释放的机会的,也是那一年的10月1日,中华人民共和国建国10周年,政府颁发了特赦令。一天农场的领导找到了他,对他说:“根据你在农场的表现,可以考虑特赦。但是你还有3个月就可以刑满释放了,特赦名额有限,就把机会留给别人了。”周覆锵答应了。那领导又说:“释放以后你有什么打算?”周覆锵回答:“我想回上海”。那领导说:“哎,这事儿难办。你家在上海,但按政策,大城市的释放人员不能回去,只能在农场就业了,不过你可以把家属接来,也可以回家去探亲了。”就这样周覆锵就留了下来,先在劳改农场的水利组负责水利设计,后在学校里当老师,一直到1987年满60岁退休。但终于他可以与自己的妻子联系了。1960年春节他提出要回上海探亲,没有被批准。第二年他再提,依然没有被批准。不过领导同意可以让他的妻子来农场探亲。周覆锵写信告诉了钱慧初,钱慧初盼夫心切,毅然决定带着孩子跨越大半个中国到天寒地冻的漠北来探亲。他们母子俩一路上转了七八次火车,花了近一周的时间,总算到达了离农场还有40里路的江桥火车站,与在江桥火车站等了三天的周覆锵见了面。当晚住在了农场转运站,第二天一早坐农场运货的马车到农场,被安排住在了场部招待所。

保安沼地区盛产大米,农场的农畜牧业都很发达,场部供应很好。当然这一切劳改犯是享受不到的。但周覆锵已是教员,农场领导得知钱慧初也是教师,有意将她留下来,就安排他们在干部食堂吃饭。当时全国处于“三年困难时期”,上海的供应已很困难,钱慧初觉得在农场吃得比上海还要好……

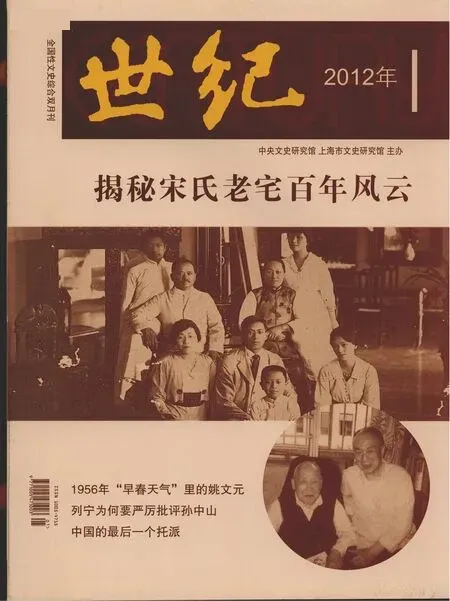

周覆锵(右)与郑超麟(郑晓芳提供)

从此周覆锵开始过上了候鸟般的生活。冬天保安沼天寒地冻,周覆锵从1962年开始获准可以回上海探亲。这也是他被关进监牢10余年第一次回上海探亲。他还回温州看望了多病的老父亲。而夏天钱慧初暑期较长,便千里迢迢到东北来寻夫。两人省吃俭用,小心翼翼地将零花钱都存了起来扔在了千里铁道线上了。“文化大革命”周覆锵被剥夺了回上海探亲的机会,但钱慧初还千方百计到东北来了三次,一直到1981年去世。

1987年冬,周覆锵退休,总算回到了上海,蜷缩在自己儿子的家里。从1949年他离开上海到厦门教书,1952年他在厦门被捕送到内蒙古服刑,那时他还是一位20多岁的青年,朝气勃勃,满怀救国救民,报效祖国的理想,回来时已是一个白发苍苍的老汉,所有的一切只因为他是一个参加托派青年组织社会主义青年团仅仅只有二年多时间的托派分子。

他把郑超麟当做导师,细心协助他写作。近80万字的《史事与回忆——郑超麟晚年文选》1、2、3卷,有他的贡献。他送别了郑超麟、周仁生等导师与战友,但他不知道谁会为他来送行……

1979年,中共中央决定释放最后一批关押的托派郑超麟、黄鉴铜、蒋振东、喻守一等,同时统统将他们安置在上海闹中取静的石泉新村,一则便于管理,二则让他们互相之间有个照应。

郑超麟此刻已是年近八旬的垂垂老者。他背驼耳聋眼睛高度近视加上青光眼近乎半盲,但此刻到他去世的近20年间,却是他一生中著作最多的时期。1979年9月郑超麟胞弟的孙女郑晓芳来到上海,为了照顾他的生活,组织上把郑晓芳的户口从漳平老家调到上海。1990年郑晓芳上班以后,白天他的生活写作与外界联系等诸多事宜都由他的追随者与学生李培负责。1993年9月李培因病去世。郑超麟获悉极为悲哀:“李培死了,我也完了。”他在《悼李培》一文中写道:生活上的困难可用雇请佣人解决,但政治上的帮助就无人可代替了……周仁生获悉郑超麟的情况,心中非常忧虑,就打电话与周覆锵商量,让托派中仅剩的不多几个人中最年轻的周覆锵去帮助郑老,于是周覆锵就开始走入了郑家。

早在1947年秋天,周覆锵就和他的几个青年朋友在虹口公园见过郑超麟。郑超麟循循善诱,详细回答了这些年轻人提出的问题,表达了一个中国托派开创者对后辈的无限期望。在周覆锵的心目中,他是一个理论修养很高,革命意志非常坚定的人。1987年周覆锵回到上海,才又和李培、沈云芳等一道到石泉新村见了一次郑老,总体感觉他的思想依然是那么敏锐,只是身体大不如前。而从1993年起,一直到1998年8月1日郑超麟以98岁的高龄去世,周覆锵就成了他的助手,成了他的耳朵、眼睛与手,帮助他接待来访者,替他处理来往信件,给他读书读报,帮助他查找文献资料,替他抄录稿件……而笔者也就是在这个时候与他相识的。

郑超麟晚年最重要的著作是长达8万字的论文《马克思主义在二十世纪》。原先这篇文章叫做《最后的论文》,意思是他有生之年最后的著作了。周覆锵对他讲:《最后的论文》不妥,你还是会活下去的,同样也是会不断写下去的。于是郑超麟便将它重新起了名。他把初写成的原稿交给周覆锵,周覆锵便断断续续着手整理,每完成一章就送郑老校阅。他用放大镜看着,逐字逐句审核修订,还修改补充增加了许多内容,再由周覆锵抄录完成。到1997年底只整理完成了前4章。1998年元旦,郑超麟病重入院,他自以为不治了,便在病榻上嘱咐周覆锵说:“就算是我的遗嘱,我的《马克思主义在二十世纪》就交给你整理了,以后如能发表,一定要说明,前4章是经由本人亲自审定的,后几十章根据手稿整理,本人来不及审核了。”

经医生会诊检查,确诊郑超麟已是肝癌晚期,考虑到他已是年近百岁的老人,还是以保守疗法为妥。于是开了药,将郑老送回家静养。此刻郑超麟身边的人都已经知道他已经来日无多。周覆锵于是放下手中的其它一切工作,加紧整理郑老《马克思主义在二十世纪》的论文,他夜以继日地工作,要知道此刻他也已是年过七旬的老人了!他每周整理出二章送郑老校阅修改,然后再细细抄写完稿。终于在1998年4月15日郑超麟98岁生日的时候完成了全部文稿。以后郑超麟又悄悄作了些补充修改,直至病重昏迷送入医院……《马克思主义在二十世纪》真的成了他“最后的论文”。

1998年8月1日,郑超麟去世,5日上海市政协为他举办了隆重的告别会。周覆锵望着这位20年代初叶就加入共产党、曾参加过中共中央“八七”会议的中共早期领导人,1931年5月陈独秀一同创建中国托派的老人,百味交集,无限感慨。他真的不知道应该如何评价郑超麟乃至自己这艰难曲折的一生!

周覆锵、钱慧初和儿子周大烨(摄于1975年)

以后的日子,周覆锵在寂寞与淡淡的悲愁中度过。他送别了周仁生、赵清音、王国龙……有的是他的师长,有的与他素未相识,但他知道:这些死者都是与他有着共同信仰,而又蒙受着同样苦难的人,但是他又有些惆怅,以后又会有谁来替他送行呢?1952年“大肃托”时,全国托派总共只有一千余人,60年过去了,活在中国大陆的托派恐怕只剩下他一个人了……

2003年3月,周覆锵曾陪笔者到温州拜访几位当时尚在人世的托派。火车在杭嘉湖平原上不紧不慢地行驶着,我们俩在车上闲聊,突然周覆锵对我说:我是在1947年加入中国共产主义青年团的,目的是为了打倒蒋介石解放新中国,为此还差一点牺牲了自己的性命。我是这么热爱自己的国家,我在监狱与劳改农场几乎度过了自己的一生,我总不会是一个反革命吧!我望着他刻满皱纹的苍老的脸,无言以对!是的,这么多年过去了,除了党史专家,没有人对中国大革命失败的原因感兴趣;新中国成立都60多年了,同样也没有多少人对当时用怎样的方式去夺取新中国感兴趣。托派是一个人数很少的派别,成立之初就争论不休,分裂为多数派与少数派。但他们与中国共产党有着同样的信仰,都想在中国实现社会主义,创始人都是中共早期的重要领导人;而且这些人基本上都是一些知识分子,只会写文章而没有什么行动,这些人蒙受了大半辈子的苦难,至今没有人为他们说一句公道话。难道真的就让他们自生自灭?身上还带着历史的印记走入坟墓?