产业共生理论发展现状及应用研究

王珍珍,鲍星华

(1.福建师范大学 经济学院,福建 福州 350007;2.福州大学 数学与计算机科学学院,福建 福州 350002)

一、共生的起源

共生(Symbiosis,Intergrowth)最早是由德国生物学家德贝里(Anton.Debarry,1879)提出,后经范明特(Famin⁃tsim,1835-1918)、保罗·布克纳 (Prototaxis,1886-1969)发展完善,指不同种属按某种物质联系生活在一起,形成共同生存、协同进化或者抑制的关系(Ahmadjian,1986)[1]。在《辞海》中,“共生”也被称为“互利共生”,泛指两个或两个以上有机体生活在一起的相互关系,一般指一种生物生活与另一种生物的体内或体外互相有利的关系。早期的研究主要在于生物领域,如南美洲金合欢树和合欢蚁之间的互利共生关系(Janzen,1967),光合生物和非光合生物之间的共生联合关系(Smith D.C.,1969),自然生物之间的寄生、偏利共生及互利共生(Edward O W,1990)。有些生态学家认为共生的生物之间包含不同程度的利害关系(Scott,1969),也可能包括共栖和寄生(何自力和徐学军,2006)[2]。

目前,共生学说在生物学领域已经成为一门分支学科。“共生是进化创新的重要源泉”的观点被越来越多学者所接受(王子龙和谭清美,2006)[3]。共生不仅是学术用语,而且成为生活用语(卞崇道,2003)[4]。随着社会的发展,共生已逐渐从生物领域拓展到哲学、社会科学等领域(萧灼基,2002)[5]。生态学源于生物学,但已超出了生物学的范围。它更多的是一种认识论和方法论,是科学与社会的桥梁(Odum,1956)[6]。从20世纪50年代之后,生态学的主导思想与研究范式逐渐渗透到哲学、社会、经济等学科领域,一些国外文献在社会、人文、法律等方面的研究中都借鉴和使用了生态学的共生理论的概念。共生不仅是一种普遍的生物现象,而且也是一种普遍的社会现象。

二、共生的哲学及内涵

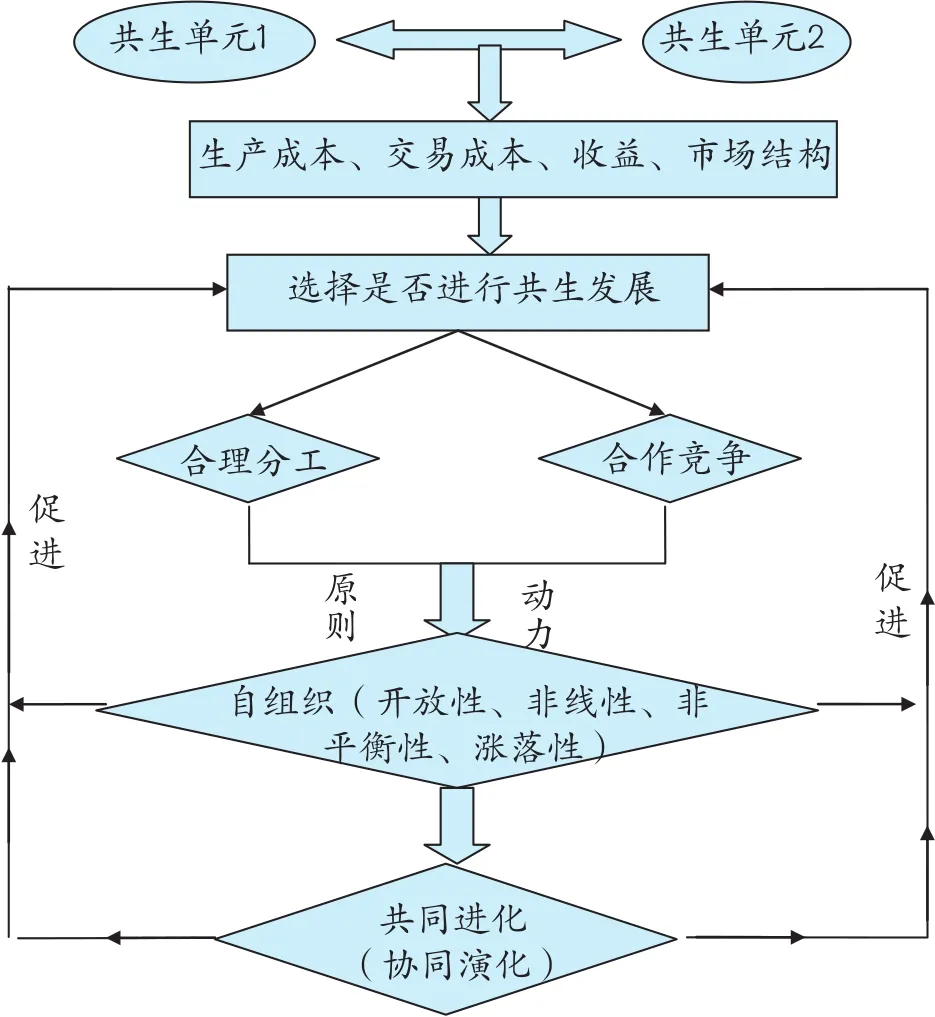

对共生的研究已经上升到了哲学层面的高度,共生理论是一种新的世界观、方法论和价值观。共生哲学包括生命理念、过程理念、异质共存理论、中和理念、关系理念及生活理念等方面(李燕,2005)[7]。共生的核心是双赢与共存,共生是一种普遍存在的现象,是共生单元之间在一定的共生环境中按某种共生模式形成的关系。共生包含三个要素:共生单元、共生模式和共生环境(袁纯清,1998)[8]。花崎皋平(1993)分析了生态学的共生思想与作为社会哲学的共生思想的区别,探索在生活的具体场所实现共生所构建的“共生的道德”[9]。黑川纪章(2004)指出共生思想已成为城市设计哲学理念的主体,其核心是兼容并蓄的共存理念[10]。李承律(2005)探讨在经济全球化的激烈竞争时代中企业乃至国家之间双赢的正和理论即共生理论,能否取代零和竞争理论[11]。胡守钧(2002,2006)提出共生是人的基本生存方式,人在进行资源共享时应该以共生理论为指导,建立有利于自然的报答式的反馈机制[12]。吴飞驰(2002)基于思考人与人之间的合作关系,认为共生是“人类社会中人与人之间的一种相互需求、相互依存的生存状态或生存结构。”发现了“人总是寻求生存成本最低、生存快乐最高的生存方式,共生总是生存成本最低,生存快乐最高的生存方式”这样一条伟大的共生律,并引入“生存成本”、“共生度”、“共生力”等基本概念,构筑了共生理论的基本分析框架[13]。结合现有的一些研究可以总结出共生具有以下四个方面的本质内涵:

(1)共生是一种自组织现象

共生现象是一种自组织现象,共生过程是一种自组织过程,因此,共生系统具有开放性、非线性、非平衡性以及涨落性等特点。

(2)共生单元之间发展的总趋势和总方向是共同进化

共生中的共生单元之间按照某种必然的联系,结成共生体,并按照内在的要求形成共生模式及在共生进化过程中产生新能量,共生为共生单元提供理想的演化路径,这种演化路径使得共生单元之间在相互激励中共同进化。进化是共生系统发展的总趋势和总方向(陶永宏,2005)[14]。

(3)共生能量获得的主要途径是共生单元之间的合理分工

在共生结构中至少包含两共生体,它们之间“紧密工作(Working together) ”(Zaccaro&Horn,2003)[15],且有一生物从两者的相互作用中获益,产生“共生绩效”(即共生能量),共生单元之间形成一种特殊的结构以适应外部环境的变化(Moor,1993)[16],这种共生能量的产生得益于共生单元之间的合理分工。

(4)共生现象的本质特征之一是合作竞争关系

共生强调的是共生单元之间的相互吸引、相互合作、相互补充以及相互促进(刘荣增,2006)[17],共生具有极大的包容性、互动性和协调性(胡晓鹏,2009)[18]。合作是共生现象的本质特征之一,共生并不排除竞争,共生更强调从竞争中产生新的、创造性的合作关系,因此共生现象的本质特征中包含着合作竞争(Co-opetition)关系。合作与竞争初看起来是两个极端,合作意味着对共同的目的或者效果的联合追求,而竞争意味着对性质不同的目的与地位的独立追求。合作与竞争既可能以性质相反的面目出现(Kogut,1989[19];Park&Russo,1996[20]),也可以是一对互补的力量,企业会以竞争的姿态去寻求有吸引力的伙伴的独占合作协议,以争取在合作中抢占先机,合作和竞争并存更有利于提高竞争效率。

共生的四个方面的内涵之间又存在着紧密的联系,共生单元依据生产成本、交易成本、收益以及市场结构选择是否进行共生发展,在共生发展中,双方依据合理分工以及合作竞争的原则开展活动,合理分工是双方共生发展的原则,合作竞争是双方共生发展的动力,在这两者的相互作用下,共生系统达到一种新的组织系统并最终实现共同进化,而系统的协同演化又会进一步促进共生单元之间的共生发展,具体的关系如图1所示:

图1 共生内涵之间的内在本质联系

三、共生的模式

共生模式是指共生单元相互作用或者相互结合的方式,因此也称为共生关系。共生模式不仅反映共生单元之间作用的方式,而且反映作用的强度;不仅反映共生单元之间的物质信息交流关系,而且反映共生单元之间的能量互换关系(袁纯清,1998)[8]。James(1993)指出共生关系是两个共生单元之间为了提高各自对环境的适应能力,展开功能上的合作,从而形成的一种互为依存、优势互补、密切联系以及相互促进的关系。徐学军(2008)指出共生关系的外延包括合作的范围(如共生广度)、合作的深度(共生深度)、合作的紧密程度(指共生组织模式)以及利益的分配机制(利益分配的对称程度,指共生行为模式)[21]。

已有文献中,学者们对共生模式进行了不同的分类,如科勒瑞(Caullery,1952)和刘易斯(Lewils,1973)定义了捕食、竞争、共生及寄生等生物种群间的不同相互关系,对共生模式做了清晰的分类,包括互惠共生、偏利共生及偏害共生。李辉(2008)指出按照双方的利害关系共生可分为:①偏利共生(Commensalism);②原始合作,又称互惠;③互利共生(Mutualism)[22]。袁纯清(1998)指出共生模式分两种:共生组织模式和共生行为模式,其中前者反映共生组织的程度,包括点共生、间歇共生、连续共生和一体化共生;后者反映共生行为的方式,分为寄生、偏利共生、非对称互惠共生和对称互惠共生四种模式[8]。这几种共生模式的特征如表1所示。

表1 不同共生模式的特征

四、共生理论在经济领域的具体应用

(一)共生在工业生态中的应用

共生在经济领域中的应用主要在于工业生态方面,强调在发展经济的过程中要注重资源的合理利用及对环境的保护,这与当前的“可持续发展”、“循环经济”、“科学发展观”及“低碳经济”等发展理念相一致,这也是为什么共生理论在近两年来引起高度重视的原因。正如法国总统希拉克所说的“社会必须找到新的生产、消费方式以实现社会的可持续发展,面临这样的挑战,产业生态学(共生)是一个新的可行办法”。19世纪60年代末,美国学者Ayres研究工业产业系统的物质材料流动,提出了“产业新陈代谢(Industrial Metabolism)”的概念,并于1972年提出了“产业生态学(Industrial Ecology)”。Frosch&Gallopoulos(1989)提出了“工业共生”和“产业生态网络”的概念,指出产业生态网络可以模仿自然界生物种群的相互作用,在企业之间开展相互利用资源的工业共生[23]。丹麦卡伦堡公司出版的《产业共生》一书将其定义为“不同企业间的合作”,从而共同提高企业的生存能力和获利能力以及实现对资源的节约和环境的保护。自此,在美国、加拿大和日本出现了建设生态工业园解决经济和环境之间的矛盾。Ehrenfeld(2003)提出了产业生态系统和产业共生的概念,指出企业间可相互利用废物,以降低环境的负荷和废物的处理费用,建立一个产业共生循环系统[24]。Lowe&Ernest(1997)强调产业与环境之间的相互作用[25]。总之,这方面的研究侧重从生态的角度对企业与企业之间的关系进行分析。

国内学者中对生态工业园的共生进行研究的包括:张庆普和胡运权(1998)讨论了城市生态经济系统的复合Logistic发展机制,分析了在这种机制作用下城市生态经济系统的演化规律以及为保持该系统持续发展的对策措施[26]。鲁成秀和尚金城(2003)指出生态工业园区是一种新型产业组织形态,通过区域内物流和能源的模拟自然生态系统的合理设计,可实现园区污染零排放的目标[27]。赵红等(2004)对生态智慧型企业共生体的四种行为方式进行分析,并采用数学模型对企业共生体的互利共生机制进行研究,指出当边际共生经济效益等于边际共生成本时,企业共生体生存达到均衡条件[28]。秦颖等(2004)分析了生态工业网络运作中存在的问题[29]。高伟(2005)对生态工业园建设中的自主实体共生和复合实体共生进行研究[30]。郭莉和苏敬勤(2005)运用Lo⁃gistic方程,对生态工业园区的平等型、依托型、依赖型和单方获利型四种共生模式的稳定共生条件进行分析并给出政策建议[31]。袁增伟和毕军(2006)开发了基于企业环境责任市场化机制的生态产业共生网络运营成本模型[32]。吴志军(2006)对生态工业园工业共生网络中的投机行为进行了研究,结合工业共生网络的特点,提出四种治理模式[33]。蔡小军等(2006)提出了一种基于合作博弈的利益分配模型,给出了共生产业链稳定的两条定理,并对共生产业链演进中的各种情形给出了合理解释[34]。张萌等(2008)从生态工业园工业共生网络结构出发,将其运作模式分为依托型、平等型及嵌套型[35]。张艳(2009)运用类比的方法指出生态工业园(EIPs)是现代工业体系的发展趋势,提出了生态产业链系统、基础设施系统和园区公共服务系统构成的EIPs工业共生系统的结构模型[36]。肖忠东等(2009)从卡伦堡产业共生体系出发,从工业和农业两个角度分析产业共生体系中的产业结构问题[37]。曲莎(2009)借鉴生物群落关联度分析了园区企业间生态关联度、总关联度生态率两个指标[38]。不同的学者根据不同的标准对共生模式进行了分类,按照产业共生网络运作模式的差异可分为依托型、平等型、嵌入型及虚拟型四种模式(王兆华等,2002)[39];依据系统产业的相互关系及共生单元之间的利益关系,将共生模式分为共栖型、互利型、寄生型、偏利型、附生型和混合型五类产业共生(陈凤先和夏训峰,2007)[40]。

随着实践的发展,越来越多的学者认为共生理论不应该单纯强调企业之间资源的利用、环境的保护、废旧品的再次利用等,而应该包含更深的领域,Reid Lifset(1997)拓宽了工业共生的研究领域,指出其不仅是关于共处企业之间的废物交换,而且是一种包括基础设施共享、服务信息共享的全面合作[41]。Ehrenfeld(2004)指出工业共生不仅应该停留在副产品交换上,还应该包括技术创新、知识共享及学习机制等问题[42]。产业生态与其说是一门学科还不如说是一种“比喻”,以生态系统原理把理想、合意运作的产业系统比喻成一个可持续的生态系统,这种比喻对于产业生态学的早期发展意义是重大的,以下几个部分均属于共生在经济领域运用的拓展。

(二)共生在企业管理中的应用

共生在企业管理中的应用包括将其用于分析大中小型企业之间的关系、合资企业之间的关系以及在具体类型企业中的应用等。

1.大中小型企业之间的共生关系

Varadarajan&Rajaratnam(1986)运用共生理论,研究了公司的规模效应实现问题。Bonaccorsi(1992)论述了小企业依赖大企业完成国际化进程正是企业之间的共生作用体现。袁纯清(1998)首次运用共生方法从经济学的角度较为系统地表述了共生理论,并将其引入我国小型经济的研究。孙天琦(2001)对大、中、小企业的共生进行了系统性研究,认为大企业和小企业都各有其优势和劣势,在价值链的关键环节上展开合作,企业间形成共生网络[43]。段云龙(2005)针对不成熟的市场条件下中小企业和大企业之间以间歇式共生模式为主,不能达到互惠共生的双赢状态这一问题,提出了中小企业互惠共生模式的选择[44]。罗哲(2005)认为在集群共生环境中,中小企业与大企业在经济系统中共同存在和发展应形成互惠连续的关系类型[45]。钱书法和肖宁(2006)按照共生机制的不同,将不同规模企业之间的共生模式分为市场制、中间性体制和科层制三类,这本质上是尊崇了共生是一种介于市场和科级的中间组织形态而提出的[46]。冯德连(2000)按照共生体内部共生单元之间联系的紧密程度可分为偶然共生、间歇共生、连续共生和一体化共生四种模式[47]。

2.合资企业之间的共生关系

多数学者在分析合资企业之间的关系时借用了共生的含义及其模式。王宇露和李元旭(2008)利用共生理论和微分稳定性理论划分了国际合资企业的两种类型:对称依赖共生和非对称依赖共生[48]。刘照德(2009)针对合资企业所存在的合作不稳定问题,运用Logistic模型对合资企业的产生、发展以及达到共生进行了动态描述,给出了稳定共生的条件和经济解释,分析了卫星式合资企业和网络式合资企业模型。

3.具体类型企业之间的共生关系

特殊类型企业之间的共生关系包括将共生理论应用于金融业、制造业及电信等生产性服务业、产业集群等的共生关系研究中。Jocl.A.C.B(1995)研究了电信服务业的主导设计与种群动态变化。斯蒂格利茨(1998)运用共生理论研究经济问题,首次提出了金融体系中的共生概念。吴飞驰(2000)将共生理论用来阐述企业之间的关系,并形成了企业共生理论。王兆华(2002)等基于交易费用理论、杜昱(2003)从企业角度、杨敬辉等(2004)以外部经济视角对产业共生形成动因进行了探讨。袁纯清(2002)是我国首位将共生理论引入到金融领域的研究。陶长琪(2004)运用数学模型对IT企业集群的共生性和稳定性进行分析,分析了核心企业与非核心企业之间的关系[49]。郎春雷(2004)等运用共生思想对高新技术产业进行研究,指出企业之间的关系更强调其在相互作用以及与外界交互的过程中达到共生和协同进化的结果[50]。何自力和徐学军(2006)从共生视角研究了银企共生界面的测评。凌丹(2006)分析了供应链节点企业产生共生关系的原因及均衡条件,建立了供应链联盟共生系统模型[51]。李焕荣(2007)在论述共生理论的内涵及其基本观点的基础上,建立了战略网络关系进化的共生能量模型,并运用该模型分析了其进化动因[52]。借用共生理论对制造业与生产性服务业关系进行研究的学者包括唐强荣和徐学军(2008,2009);陈畴镛和吴国财(2007)[53];刘浩和原毅军(2010)等,他们通过理论和实证的方法构建生产性服务企业与制造企业合作关系的模型。陶永宏(2005)[54]、孟琳和刘凤朝(2008)利用共生理论分析了船舶产业集群的形成与发展演变机理。程大涛(2005)[55]、王子龙等(2006)、陈畴镛和吴国财(2007)、曹玉贵(2005)[56]根据生物学共生理论对产业集群现象进行分析,认为产业集群是一个互利共存和协同进化的共生系统,并根据生物种群共生的Logistic过程建立了企业集群共生模型。卞华白和高阳(2008)依据企业仿生学理论指出企业共生联盟满足耗散结构形成的条件,依据耗散结构的规律可以对共生联盟系统的稳定性及其演化方向进行判别,通过调整外界可控参数,利用系统内部涨落,促使系统有序演化,同时还可以增加子系统间的协同力,促使系统有序演化[57]。

(三)共生在技术领域中的应用

共生在技术领域中的应用主要将其用于分析技术创新、技术扩散等带来的影响。Praveen A.(1995)应用种群Logis⁃tic增长规律研究技术进步问题,Esben S.A.(1999)用Logis⁃tic模型的差分形式分析了铁路作为一种新的交通运输技术的应用发展过程。聂荣等(2006)利用Logistic方程来描述单技术创新的反应扩散过程,给出了网络式及辐射式两种技术扩散模式[58]。生延超(2008)指出技术联盟企业通过分工形式形成各种关系,以激烈的竞争维持着共生模式的稳定性[59]。于惊涛等(2008)对东北地区装备制造企业技术外包共生关系强度及其影响因素进行实证研究,指出制造企业与重要技术外包服务商之间的共生关系主要受到外包服务商的服务能力、本地中介机构能力、本地技术支持能力和信息共享能力的影响,而在一般技术外包服务领域里,关系要素占主要地位[60]。薛伟贤和张娟(2010)依据互惠共生理论,分析了高技术企业技术联盟互惠共生关系成立的条件,并利用杂合遗传算法构建高技术企业技术联盟合作伙伴选择模型,筛选出有助于实现联盟互惠共生的合作伙伴[61]。

(四)其他领域

除此之外,共生在其他领域中的应用也逐步得到拓展,如营销、区域经济合作等。Adler(1966)首次在合作战略研究中提出共生市场的概念,在《共生营销》中指出共生市场这一术语用于公司之间的合作,并不是传统的市场经营者与市场媒介的关系。冷志明和张合平(2007)引入种群生态学中的共生理论,将参与区域经济合作的各方作为具有复杂相关关系的生态有机种群,通过分析区域经济合作的共生要素,提出区域经济合作的运作机理和对策。陈晓红和顾海峰(2003)通过建立“共生性”商品的市场扩散模型,研究其市场扩散机制,描绘出市场扩散的动态规律[62]。张旭(2004)从共生角度分析了城市可持续发展问题,建立了城市内部与城市之间的概念模型,其认为城市共生模式多样化、不稳定。

综上,共生理论在经济社会领域中的应用及模式可如表2所示。

表2 产业共生在经济社会领域的应用及模式分析一览表

五、结论及未来研究启示

本文对共生理论发展的脉络、共生的内涵本质、共生的模式及其在经济领域中具体的应用进行了综述,从已有的研究中可以看出:

(1)现有研究在共生模式的分析上多建立在两个共生单元之间,未来的研究中可以进一步将其拓展到三个或者三个以上的共生单元之间的共生模式分析。

(2)现有研究中对共生理论进行研究的方法包括理论和实证两大部分,理论上主要是运用逻辑斯蒂增长模型,实证上多以案例研究为主,而缺乏经济学方面的解释,未来的研究中可将演化博弈理论等引入到产业共生理论的研究中。

[1]Ahmdajina V.Symbiosis:an Introduction to Biological Associ⁃ation[M].Englana:University Press of New England,1986.

[2]何自力,徐学军.生物共生学说的发展与在其他领域的应用研究综述[J].企业家天地(理论版),2006,(11):132-135.

[3]王子龙,谭清美,许萧迪.企业集群共生演化模型及实证研究[J].中国管理科学,2006,14(2):141-148.

[4]卞崇道.融合与共生——东亚视域中的日本哲学[M].北京:人民出版社,2008.

[5]萧灼基.金融共生理论与城市商业银行改革序言[M].北京:商务印书馆,2002.

[6]Odum E P,Barrett C W.生态学基础[M].陆健健,王伟,等译.北京:高等教育出版社,2008.

[7]李燕.共生哲学的基本理念[J].理论学习,2005,(5):73-74.

[8]袁纯清.共生理论——兼论小型经济[M].北京:经济科学出版社,1998.

[9]花崎皋平.主体性与共生的哲学[M].日本:筑摩书房,1993.

[10]黑川纪章.新共生思想[M].北京:中国建筑书店,1987.

[11]李承律.共生时代——东北亚区域发展新路线图[M].北京:世界知识出版社,2005.

[12]胡守钧.社会共生论[M].上海:复旦大学出版社,2006

[13]吴飞驰.企业的共生理论:我看见了看不见的手[M].北京:人民出版社,2002.

[14]陶永宏.基于共生理论的船舶产业集群形成机理与发展演变研究[D].南京:南京理工大学,2005.

[15]Zaccaro S J,Horn Z N J.Leadership Theory and Practices:Fostering and effective symbiosis[J].The Leadership Quar⁃terly Bulletin,2003,14:769-806.

[16]Moor J F.Predators and Prey:A New Ecology of Competition[J].Harvard Business Review,1993,(5):22-31.

[17]刘荣增.共生理论及其在构建和谐社会中的作用[J].百家论坛,2006,(1):126-127.

[18]胡晓鹏,李庆科.生产性服务业与制造业共生关系研究[J].数量经济技术经济研究,2009,(2):33-45.

[19]Kogut B.The stability of joint ventures:reciprocity and com⁃petitive rivalry[J].Journal of Industrial Economics,1989,(38):183-198.

[20]Park S H,Russo M V.When competition eclipses coopera⁃tion:an event history analysis of joint venture failure[J].Management Science,1996,(42):875-890.

[21]徐学军.助推新世纪的经济腾飞:中国生产性服务业巡礼[M].北京:科学出版社,2008.

[22]李辉.产业集群的生态演化规律及其运行机制研究[D].长春:吉林大学,2008.

[23]Frosch,Robert A,Nicholas E.Gallopoulos,Strategies for Manufacturing[J].Scientific American,1989,(9):94-105.

[24]Ehrenfeld J.Putting the spotlight on metaphors and analogies in industrial ecology[J].Journal of Industrial Ecology,2003 ,(7):1-4.

[25]Lowe,Ernest,Warren,et al.Discorvering Industrial Ecology:An Executive Briefing and Soucebook.Battelle Press[R].Cleveland,1997.

[26]张庆普,胡运权.城市生态经济系统复合Logistic发展机制的探讨[J].哈尔滨工业大学学报,1995,(4):131-135.

[27]鲁成秀,尚金城.论生态工业园区建设的理论基础[J].农业与技术,2003,23(3):17-22.

[28]赵红,陈绍愿,陈荣秋.生态智慧型企业共生体行为方式及其共生经济效益[J].中国管理科学,2004,(6):130-136.

[29]秦颖,武春友,武春光.生态工业共生网络运作中存在的问题及其柔性化研究[J].软科学,2004,(2):38-41.

[30]高伟.产业生态网络两种典型共生模式的稳定性研究[D].大连:大连理工大学,2006.

[31]郭莉,苏敬勤,徐大伟.基于哈肯模型的产业生态系统演化机制研究[J].中国软科学,2005,(11):156-160.

[32]袁增伟,毕军.生态产业共生网络运营成本及其优化模型开发研究[J].系统工程理论与实践,2006,(7):92-98.

[33]吴志军.生态工业园工业共生网络治理研究[J].当代财经,2006,(9):84-87.

[34]蔡小军,李双杰,刘启浩.生态工业园共生产业链的形成机理及其稳定性研究[J]. 软科学,2006,(3):12-16.

[35]张萌,姜振寰,胡军.工业共生网络运作模式及稳定性分析[J].中国工业经济,2008,(6):77-88.

[36]张艳.EIPs工业共生系统构建与结点关系研究[J].武汉理工大学学报,2009,(12):170-173.

[37]肖忠东,顾元勋,孙林岩.工业产业共生体系理论研究[J].科技进步与对策,2009,(9):45-49.

[38]曲莎,王京芳,周浩,厉秉铎.生态工业园共生网络的关联度分析[J].科技进步与对策,2009,(1):41-47.

[39]王兆华,武春友.基于交易费用理论的生态工业园中企业共生机理研究[J].科学学与科学技术管理,2002,(8):11-15.

[40]陈凤先,夏训峰.浅析“产业共生”[J].工业技术经济,2007,(14):54-56.

[41]Lifset R.Industrial Metaphor,a Field,and a Journal[J].Jour⁃nal of Industrial Ecol,1997,(91):1-3.

[42]Ehrenfeld J.Industrial Ecology:a New Field or only a Meta⁃phor[J].Journal of Cleaner Production,2004,(12):825-831.

[43]孙天琦.准市场组织的发展与“寡头主导,大、中、小共生”的金融组织结构研究—以银行业为例的分析[J].金融研究,2001,(10):1-12.

[44]段云龙.互惠共生——市场经济条件下中小企业的战略选择[J].云南财贸学院学报,2005,(4):12-16.

[45]罗哲.集群视角下的中小企业与大企业共生研究[J].开发研究,2005,(5):104-107.

[46]钱书法,肖宁.企业共生模式演进及启示[J].商业研究,2006,(17):40-44.

[47]冯德连.中小企业与大企业共生模式的分析[J].财经研究,2000,(1):35-42.

[48]王宇露,李元旭.国际合资企业的共生模型及其稳定性分析[J].上海管理科学,2008,(4):6-10.

[49]陶长琪.IT企业集群的共生性和稳定性研究[J].科技管理研究,2004,(5):62-64.

[50]郎春雷,刘志迎.高技术产业共生理论研究[D].合肥:合肥工业大学,2004.

[51]凌丹.基于共生理论的供应链联盟研究[D].长春:吉林大学,2006.

[52]李焕荣.基于超循环观的战略网络进化过程研究[J].科技管理研究,2007,(8):186-188.

[53]陈畴镛,吴国财.产业集群与第三方物流的共生模型及稳定性分析[J].杭州电子科技大学学报(社会科学版),2007,(12):16-19.

[54]陶永宏.基于共生理论的船舶产业集群形成机理与发展演变研究[D].南京:南京理工大学,2005.

[55]程大涛.基于共生理论的企业集群组织研究[D].杭州:浙江大学,2003.

[56]曹玉贵.企业集群共生模型及其稳定性分析[J].华北水利水电学院学报(社科版),2005,(1):33-35.

[57]卞华白,高阳.“共生”联盟系统的演化方向判别模型——基于耗散结构理论的一种分析[J].学术交流,2008,(3):79-83.

[58]聂荣,钱克明,潘德惠.基于Logistic方程的创新技术传播模式及其稳定性分析[J].管理工程学报,2006,(1):41-45.

[59]于惊涛,李作志,苏敬勤.东北装备制造业技术外包共生强度影响因素研究[J].财经问题研究,2008,(4):117-122.

[60]生延超.技术联盟的共生稳定分析[J].软科学,2008,(2):83-86.

[61]薛伟贤,张娟.高技术技术联盟互惠共生的合作伙伴选择研究[J].研究与发展管理,2010,(2):82-90.

[62]陈晓红,顾海峰.“共生性”商品市场扩散机制研究[J].中国软科学,2003,(6):143-146.