郑洞天志为电影直言的学者

文/孙笑尘

摄影/孙向荣

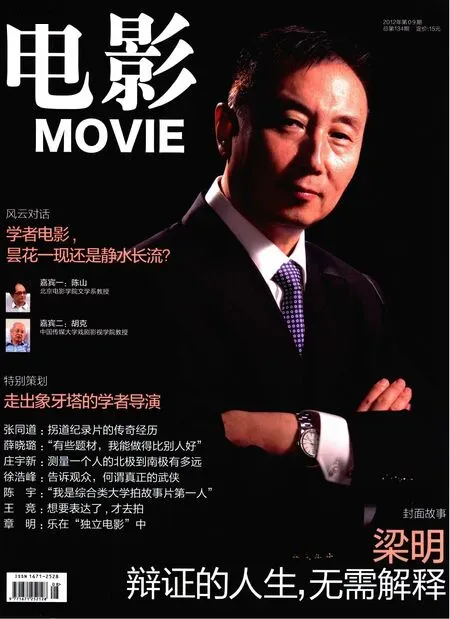

郑洞天:1944年生于四川重庆,现为北京电影学院导演系教授、博士生导师。中国第四代导演的领军人物之一,先后拍摄了《鸳鸯楼》、《秘闯金三角》、《人之初》、《刘天华》、《台湾往事》等影片,为中国电影事业培养了不少导演人才。同时,在电影评论、电影艺术创作等方面都有较高的建树。

23年前,郑洞天带着一脸肃穆和一身正气与他的《邻居》一起走进人们视野的。

那时,中国的改革刚刚起步,各种社会矛盾凸现。他四下找本子,终于,遇到了《厨房交响乐》,但本子已进过6个厂的文学部,无人敢拍。积郁了多年的忧患和情感让郑洞天毅然执起导筒,影片改名《邻居》,直面与人民群众密切相关的住房问题,直面由此牵连出的干群关系,直面党内的不正之风。郑洞天真实地展示了当时的社会现实,在银幕上矗立起了一个敢为天下先的共产党人形象。

影片不仅获得一系列殊荣:文化部优秀影片奖,金鸡奖最佳影片奖、最佳导演提名奖,参展伦敦、香港国际电影节……更重要的是郑洞天由此获得了人民群众的口碑,使他成为中国纪实风格电影里程碑式的人物。

对于郑洞天当年的勇敢担当,《中国当代电影史》留有如下一笔“影片没有回避矛盾,它触及到了基层领导干部的腐败问题,尽管是点到为止,但已经是当时的‘底线’了”,“它让观众恢复了对电影的感受力,听到了电影和生活的摩擦声,感受到了它们的体温和表情,它们的朴素和真实。”

上个世纪九十年代,郑洞天一改纪实风格,连续拍了一系列人物传记片,《人之初》、《故园秋色》、《刘天华》。“一戏一格”,是郑洞天一贯的创作追求,但三部人物传记片,故事都撷取在解放前,这其中是否也蕴寓着一种必然?郑洞天坦言,这个变化是有规律的,这是他当时对九十年代整个文艺氛围的一种表态。

郑洞天之所以要做这样的表态,有他至今不便谈及的原因:

1991年,尹力拍了《我的九月》,出版社给出集子,要郑洞天写一篇导演分析。郑洞天盛赞《我的九月》展现了成长中的孩子真实的心理世界。同时,毫不隐瞒地指出“为什么我们认为这样的影片特别成功,是因为现在的文艺重新祭起了‘样板戏’的大旗,‘样板戏’的某些规律正在沉渣泛起。”《中国电影报》转载这篇文章以后,有人报告当时主管影视的领导,主管领导大发雷霆,指示电影报刊“要特别警惕导向,像郑洞天这样有影响力的作者的文章,我们以后不要登了。”

1993年,郑洞天任青年电影制片厂厂长兼导演系主任。当时惟一由海峡两岸电影共同参评的第一届“珠海电影节”邀请他当评委。评委共七人,大陆四人,港台三人,其中奥妙不言而喻。大奖争夺对象一部为《脸对脸 背靠背》,由香港和内地合拍,影片是揭露性的,比较深刻地触及了我们体制中的一些问题;另一部是《凤凰琴》,内地拍摄的“主旋律”第一个标本。投票结果4∶3,《脸对脸 背靠背》胜出,尽管讨论时评委都曾肯定《脸对脸 背靠背》更好,但结果出乎主办者的意图,那一意料之外的反对票便来自郑洞天。自此,“珠海电影节”取消了;两个月后,郑洞天离开厂长岗位。

郑洞天并没有因此变为另一种人。他依然坚守着自己的精神指向;他依然忠心耿耿,为中国的电影操心;他依然只要发现中国的电影有一点好,就为它说好话。

2004年,郑洞天又用一贯精致的散文化镜头语言,为观众奉献了一幅生动细腻的台湾乡土生活长卷——《台湾往事》。《台湾往事》淡淡的叙事蕴含着强烈的张力,演绎了一段令人荡气回肠的亲情、友情、爱情、故土情、民族情,也因此赢得了众多的荣誉。

银幕上的平静,一如平静的郑洞天。郑洞天之所以能平静地面对生活,平静地面对他的银幕。他将之归于生活。

郑洞天的父亲是上个世纪20年代公费留美的学生,专修教育学的经历把父亲造就成了早期的河南大学、复旦大学教授。然而,那以后,父亲的履历却蒙上了“黑色”——“伪”教育部官员、立法委员、右派、历史反革命……“黑色”的履历让郑洞天比别人更早更多地领受了生活的大起大落。

父母和七个兄弟姐妹的教师生涯,使得郑洞天走上讲台成为必然;教师职业所意味的精神世界中必须有一种真信的东西,让郑洞天几乎不可思议的坚忍前行。“否则,你在课堂上无所适从,你不知道要讲什么,今天信这个,明天信那个,还能上课堂,是不可能的,不要说教人文的,即使教数理化也得有一种相对持衡的信念”。

《台湾往事》剧照

同时,他又将这一切变作希望,倾注给他的学生。电影学院导演系建立五十多年,郑洞天在其中度过了四十多年。四十多年的教学生涯,郑洞天桃李满天下,但他始终驻守庸常,远离虚华。

郑洞天家离市中心很远,广电部每周两次审片子,一到假期,轻轨、地铁里总会出现他的身影,和成千上百的人挤着坐在一起,他感到踏实,因为,那正是他的作品所要表现的地方和所要表现的人。他对他的学生们说,“如果你想做一个中国导演,至少每星期一天骑自行车出门,每月挤一次地铁,当你和满街上班或回家的人摩肩接踵而觉得特别有意思的时候,你会找到那种还是大多数老百姓中一员的感觉”。

他曾要求他的学生每天早上看《东方时空》栏目八分钟“老百姓的故事”,他强制他们用这种方式,获取自己的心理体验;学生毕业时,他的临别赠言不谈电影,而是“如果你在几年的学习中曾经认识了一个老师,就是我,我给你们的印象是什么呢?我希望是这样四个字——热爱生活”。

“从小到大,听了那么多名言,记得最真的,还是陶行知的那句——“捧得一颗心来,不带半根草去”,郑洞天把这句话印在了他出版的一本书的封底上,那或许就是他献身电影事业的一条心路,一份心灵读白。他早已将自己的这条心路、这份心灵读白默默地融化在了课堂上,融化在了银幕中,融化在了每一格胶片的背后。而后,一代一代的中国电影人,也正是在这样一条心路的引领和这样一份独白的聆听中,让中国的电影事业得以传承。