太平哨电站大坝三十年运行浅析

郭令娟,沈明波

(国电电力和禹水电开发公司,辽宁 丹东118200)

1 工程概况

太平哨水电站位于辽宁省宽甸县境内浑江干流下游,是一座以发电为主的中型水电站,装机容量为161.0 MW(4×40.25 MW),多年平均发电量4.3亿kW·h。电站主要建筑物由拦河坝、引水隧洞、地面发电厂房、地面开关站和副坝(备用溢洪道)等组成。

大坝为混凝土重力坝,属2级建筑物,设计坝顶高程 196.0 m,正常高水位 191.5 m,坝顶全长555.6 m,最大坝高 44.0 m,顶宽8.0 m,共 36 个坝段。在3~23号坝段设有20个开敞式溢流口,堰顶高程181.5 m,孔口尺寸为12 m×10.5 m,属日调节水库。

工程于1976年10月开工,1979年11月下闸蓄水,12月第一台机组发电。1982年1月工程全部竣工。

2 大坝运行情况简述

大坝建成至今已经运行33 a,外部形态、表面质量良好。观测数据显示,坝体水平位移溢流坝段变幅5.89~10.33 mm、挡水坝段变幅0.67~7.05 mm,各测点具有一致的变化规律,以年为周期,每年2月份位移向下游达到最大值,8月份向上游达到最小值。垂直位移各测点也具有一致的变化规律,随气温呈周期性变化。每年1月底到2月初位移向下沉降达到最大值,7月底到8月初向上抬起达到最小值,溢流坝段变幅 4.5~7.51 mm,挡水坝段变幅3.23~6.89 mm。所有坝段水平位移与垂直位移都存在时效变形,但量值极小。因日调节水库变幅多在1 m范围内,库水位变化对渗漏水量变化影响较小,大坝最大渗漏水量主要是随温度的变化而变化。分析近10 a的观测数据可以看出,冬季渗漏水总量为300~440 L/min,气温越低渗漏水总量越大,夏季渗漏水总量仅为冬季的10%左右。从坝体内外观测结果看,已经运行三十多年的太平哨电站大坝,目前整体性能和运行状况正常。

3 大坝运行中遇到的主要问题与处理情况

太平哨大坝修建于文革后期,当时的技术水平和施工工艺对比如今是有差距的,随着运行时间的增长,坝体自身暴露的问题也逐渐增多。本着发现异常、分析原由、解决问题的原则,在33 a的时间里,先后对闸门自动抬起、闸墩裂缝、坝基扬压力系数超限等问题进行了处理,都取得了良好效果,但在解决问题的过程中也走过弯路,现将遇到的问题和处理情况做一简述,为同类大坝运行提供借鉴。

3.1 上游冰盖抬起闸门

大坝位于东北地区,冬季天气十分寒冷,最低气温可达-38℃。每年12月下旬至来年4月上旬为库面结冰期,冰层厚度1~1.5 m。由于设计当时未考虑冰荷载对闸门的推高作用,库区结冰后曾多次出现部分闸门自动抬起现象,并使闸墩荷载增加。闸门抬高最大10 cm左右,初期采用人工刨冰方式使闸门复位。为彻底解决这一问题,2003年底,利用大坝原有的空压供风系统从27~3号坝段在人行栈桥上(距闸门上游侧6.5 m),用直径为100 mm的无缝钢管铺设通风管路,然后按3 m的间距,在每孔闸门前引直径为25 mm的橡胶管,插入水下2 m左右进行冬季通风破冰(春季收起)。空压机装置设定启停控制器,实现防冰设施自动控制,保证了防冰质量,也节约了厂用电。目前此系统已经稳定运行9 a,防冰效果很好,再未发生闸门自动抬起现象。

3.2 坝基扬压力超限

大坝共设置81个基础扬压力观测孔,扬压力测值一般在每年1、2月份最大,7、8月份最小。大坝建成移交时就有7个坝段9个测点坝基扬压力系数超限。1990年大坝第一次定期检查时就提出,大坝基础扬压力有13个坝段存在超限的问题。1994~1996年对大坝基础扬压力超限的坝段进行了帷幕灌浆。从灌浆资料看,基岩的耗灰量较小(和原大坝施工灌浆结果基本一致),灌浆效果不理想。跟踪观测结果显示,在灌浆后的一年内,超限坝段的扬压力值基本没有改变,而后坝基扬压力超限的点仍在增加,到2010年最多时有16个坝段的26个测点扬压力系数超限,其中P34-1测点扬压力系数自2004年以来一直保持在0.96左右,21号坝段扬压力系数年变幅在0.80~0.22之间。坝基扬压力超限成为困扰大坝运行的一个老大难问题。

在总结灌浆效果不佳、坝基扬压力超限问题解决无效的基础上,做了新的尝试。2010年8~9月期间对坝基排水孔进行了扫孔和增设新排水孔工作。内容包括对坝段纵向已有的164个坝基排水孔按原深度、角度进行扫孔,扫孔后观测结果显示,各坝段扬压力系数均有所下降,但下降幅度不大,最大的P33-2孔下降0.14,扬压力系数最大的P34-1孔,由当时的0.83降为0.79,由此可见,排水孔扫孔处理对解决扬压力超限问题的效果不是很明显。随后又在坝基扬压力系数超限较多的5号、6号、7号、12号、15号、17号、21号、23号、28号坝段增设了13个新的坝基排水孔,处理后扬压力超限的测点由21个减少到14个。扫孔前2010年7月21日测量坝基排水孔排水量合计30.11 L/min,处理后2010年10月1日坝基排水孔排水量合计33.27L/min,排水量变化不大。新增设排水孔附近的坝基扬压力系数下降幅度较大,如原来扬压力系数超限的P5-2等7个孔位,扬压力系数都降到0.3以下,其中P17-1孔扬压力系数降幅最大,为0.51。可见增设排水孔对解决坝基扬压力超限的问题效果最明显。

2011年11月底又继续对坝基扬压力超限进行处理,包括加打17个排水孔和加深6个超限坝段的排水孔,对15号、28号、34号坝段进行帷幕灌浆。新排水孔布置在原有排水孔之间,并且避开扬压力观测孔。坝基帷幕灌浆孔也布置在原主帷幕灌浆中心线上,在原帷幕灌浆孔之间布孔,采用三序逐次加密的方法施工。28号坝段灌浆使用42.5普通硅酸盐水泥;15号坝段开始使用42.5普通硅酸盐水泥,后使用52.5磨细水泥;34号坝段使用52.5磨细水泥。此次处理后,扬压力超限的测点由2010年的14个下降到8个。美中不足的是15号坝段的处理,2010年对该坝段增打了排水孔,施工结束后P15-1孔扬压力系数从0.53下降到0.24,但在2012年1月灌浆结束后,扬压力系数又增加到0.86,并且14号、16号坝段靠近15号坝段的扬压力测点测值也有轻微升高现象。分析原因,灌浆对已有排水孔产生不利作用,灌浆结束后排水孔没有扫孔,使得排水不畅,引起周边扬压力升高,后对15号坝段排水孔进行扫孔,并且用52.5磨细水泥对扬压力超限点附近灌浆孔重新灌浆,处理后扬压系数下降到0.53。

经过坝基排水孔扫孔、加打排水孔、帷幕灌浆三种方式对扬压力超限进行处理,到2012年7月太平哨主坝扬压力系数超限点只有6个坝段8个测点,扬压力系数最大的点是P12-1,扬压力系数为0.7;P34-1孔扬压力系数下降到0.25,可以说取得了一定效果。针对太平哨大坝坝基排水孔扫孔和加打排水孔两种处理方式相比,新增排水孔对降低扬压力效果较好,帷幕灌浆也有一定效果。

3.3 大坝闸墩裂缝

2000年6月,现场检查中发现13号、15号、18号、22号坝段闸墩两侧均有一条竖向裂缝,位置大部分在闸墩中间部位,为垂直裂缝。其中22号闸墩裂缝最为严重,裂缝从定滑轮组支座起至溢流面止,高程192.00~179.15 m,裂缝全长12.85 m,在闸墩左右两侧面相对位置均可看到,但闸墩顶部未见到裂缝。裂缝形状呈两端窄、中间宽,最窄处裂缝宽度0.4 mm,最大宽度为2.6 mm。裂缝最大宽度的位置基本与牛腿处在同一高程。13号、15号、18号闸墩裂缝走向、位置和22号闸墩裂缝相同。

为了解裂缝的情况,委托科研单位对22号闸墩裂缝进行了无损检测。通过超声波法和压水试验法检测,确认22号闸墩裂缝为贯穿性裂缝。

采用HT1000型回弹仪对闸墩两侧裂缝附近30 cm范围内的混凝土进行检测。混凝土强度最低值为 33.0 MPa,其平均值达到 44.0 MPa,远高于原设计C20标号。

混凝土碳化深度检测采用酚酞酒精溶液,闸墩两侧裂缝附近混凝土碳化深度为3.0~4.4 cm,而钢筋保护层混凝土厚度为7.0~10.0 cm。由此可知,混凝土的碳化未对钢筋构成危害。

在此基础上,委托设计单位进行了闸墩裂缝对坝体安全性影响分析。分析报告认为,因大坝地处寒冷山区,坝前冰厚可达1.0~1.5 m,冬季由于冰压力及弧门水推力联合作用在闸墩两侧牛腿,使闸墩产生拉力,当闸墩所受的拉应力大于混凝土所能承受的极限抗拉强度时,就会造成混凝土开裂。从设计配筋图上可见,闸墩牛腿处的扇型受力钢筋位于牛腿附近,并未穿过发生裂缝的部位,发生裂缝部位钢筋布置得较少,竖向钢筋为φ19间距40 cm,水平向钢筋为φ12间距30 cm,不能有效控制裂缝的产生。

报告中指出,当把闸墩视为以裂缝为界的前后两部分,前部分承受水压力,后部分承受闸门传过来的推力时,有两种工况闸墩下游侧部分混凝土的主拉应力已经接近或超过混凝土的抗拉设计强度,闸墩承载力处于极限或超载状态,已不满足规范要求,建筑物已经没有安全储备,随时可能发生破坏。报告判定开裂后的溢流坝闸墩是不安全的。

裂缝处理:科研单位对裂缝采用粘缝钢板法进行加固处理。首先在闸墩混凝土裂缝的两侧开槽,槽宽约50~60 cm,槽深3~5 mm,然后将宽50 cm、厚3 mm的钢板跨缝粘贴在表面处理后的混凝土上。粘贴选用高强Grout胶使钢板与闸墩混凝土粘结在一起。每块钢板布有6个固定螺栓孔,以固定和控制粘结钢板胶的厚度,钢板外侧布有灌浆孔和排气软管,利用SK-E改性环氧灌浆封闭裂缝并补强,使闸墩恢复了整体性和耐久性。

观测结果表明,闸墩处理后闸门运行正常,裂缝无异常变化。大坝定检报告认为:粘贴钢板加固后的闸墩属于组合结构,可以联合共同受力,限制裂缝的进一步扩展。2007年又发现17号、20号、21号坝段三个闸墩出现类似裂缝。鉴于钢板施工难度及易锈蚀的不足,2009年5月对上述裂缝采取了粘贴碳纤维布与灌浆加固闸墩裂缝的处理方案。主要方法是在裂缝的两侧打斜孔,利用SK-E改性环氧进行内部灌浆封闭裂缝,混凝土表面粘贴碳纤维布EXC-300补强加固,待粘贴的碳纤维布达到龄期有一定强度后,涂刷界面剂,再刮涂SK手刮聚脲。闸墩顶面刮涂SK手刮聚脲,闭合顶面裂缝,保护混凝土和内部钢筋。经过3 a运行、两次洪水的考验,效果良好,处理部位周边没有出现新的裂缝,墩顶和裂缝周边堵后,雨水不能渗入裂缝中,很好地保护了内部混凝土和钢筋。

太平哨大坝闸墩裂缝的产生虽有其偶然性,但由于冰压力及弧门水推力联合作用在闸墩两侧牛腿,闸墩产生拉力和配筋的不足使混凝土产生新裂缝,确应引起有关单位注意。贴缝钢板或粘贴碳纤维布加化灌处理裂缝的方法如今看是成功的,但还有待于时间与特殊工况的考验。

3.4 坝前裂缝

大坝坝体漏水量的特点是冬季气温降低漏水量增加,气温升高漏水量减少。水量的增加主要来自坝体上游混凝土中已有的各种缝隙,如施工缝、浇筑冷缝、连续蜂窝及混凝土裂缝。2002年以前,年最大漏水量为365 L/min,而2003年冬季测得最大漏水量为420 L/min,2005年冬季测得最大漏水量为444 L/min。近年在12号、14号、15号坝段观测廊道与基础灌浆廊道之间的坝体排水孔中听到流水声音,排水孔下端出现渗漏现象。1999年和2003年初冬季节,对坝前混凝土进行了水下电视摄像检查,发现溢流坝段上游坝面混凝土裂隙较发育,高程在170~180 m,一般在176 m高程(施工缝)居多,裂隙95%以上为水平缝隙。

据了解,电站大坝修建时,由于采取了低温季节浇筑混凝土、拌和时加冷水冰块与冬季进行喷涂珍珠岩等保温措施,坝体混凝土中没有发现深层和贯穿裂缝,施工中对混凝土表面存在的蜂窝麻面等也进行了严格的处理。但受当时混凝土拌和设备影响,浇筑中产生混凝土冷缝的现象时有发生,另外施工缝浇筑时砂浆铺设不规范的现象也是存在的。由于混凝土施工冷缝的存在及施工缝的不规范作业,形成相对的混凝土抗拉薄弱面,当冬季气候寒冷时,在温度应力的作用下,混凝土中冷缝或施工缝不断被拉开,形成裂隙并逐渐延伸至排水管形成渗漏通道,致使坝体渗漏量加大,给大坝的排水和运行都带来较大的影响。

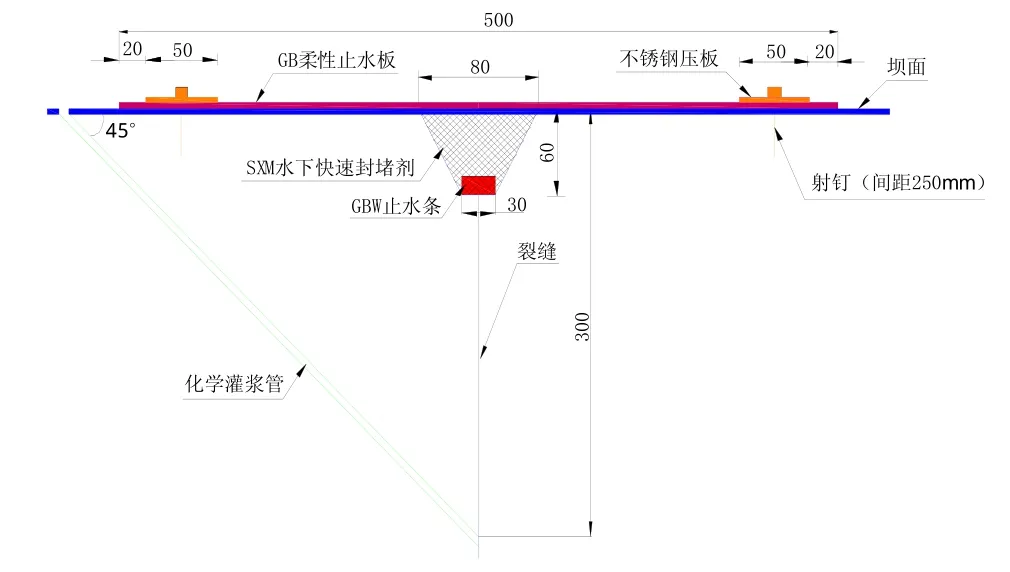

2006年,委托有关单位对18号坝段的坝前裂缝进行工艺试验性处理。检查发现18号坝段范围内共有4条明显水平裂缝,缝宽在5~15 mm之间,裂缝集中分布在174.6~176 m高程间。施工中潜水员先将裂缝两侧混凝土表面处理干净,沿裂缝切割梯型槽,在槽壁上涂一层水下粘合剂,再用GBW柔性防渗材料填充进梯型槽底,随即用在水上成型的快速封堵材料SXM回填梯型槽,待SXM固化后在裂缝两侧坝面涂刷HK-963粘合剂,同时水上将HK-963粘接剂均匀涂刷在三元乙丙复合GB柔性止水板上。HK-963粘接剂固化前,水下粘贴好三元乙丙复合GB柔性止水板,GB柔性止水板周边用不锈钢压条固定,然后对GB柔性止水板与坝面结合边缘涂刷HK-963进行周边封闭。为了封堵裂缝漏水,同时便于今后分析试验成果,柔性防渗槽处理后对裂缝两端打斜孔进行化学灌浆,防止漏水通过裂缝端部发生绕渗。施工工艺见图1。

图1 18号坝段防渗处理工艺图Fig.1 Seepage prevention treatment of the 18#dam block

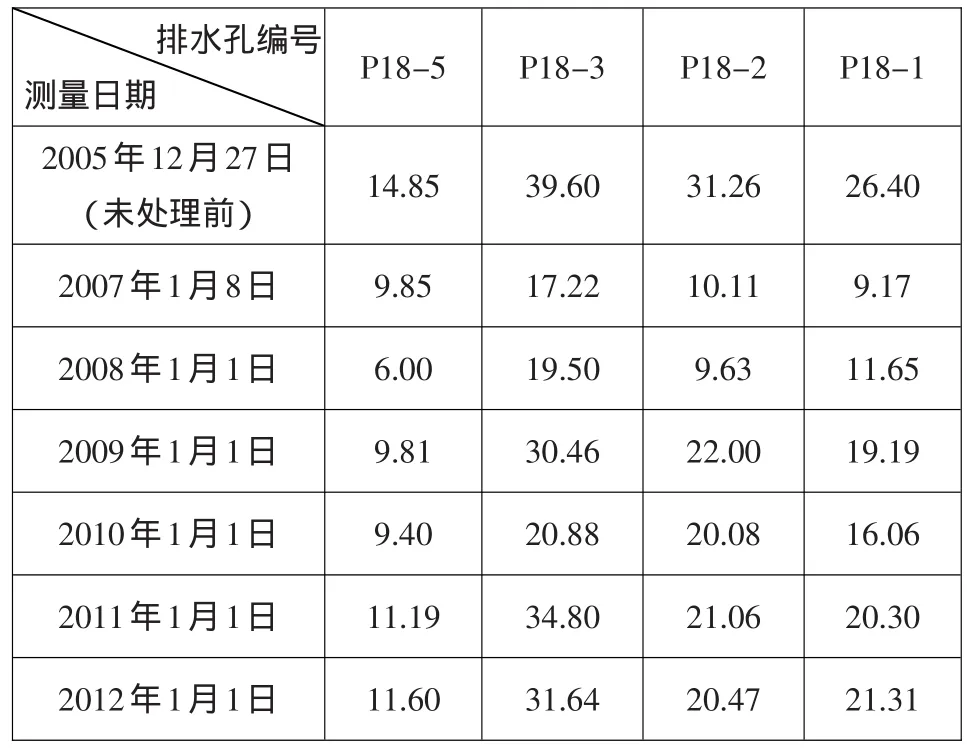

从18号坝段漏水量测量统计表(见表1)可以看出,防渗处理初期效果显著,漏水量明显减少,但是运行多年后,漏水量又逐年增大。分析原因有三:一是缝隙处理在长度上未做到位,缝宽度小不等于不渗水,所以在处理完后还继续有水渗出;二是裂缝处理施工是在11月份进行的,裂缝宽度未达到最大,安装在该裂缝上的测缝计数据显示,裂缝年变幅为0.63 mm,故在1、2月份缝开裂最大时渗水增加;三是几年的温度周期性变化,柔性止水有老化的可能,止水板及填充材料和坝体之间有可能存在张开的部位,所以渗漏量开始逐渐增加。但总体讲,运行5 a后漏水量还是比处理前小,而且裂缝未见增大迹象。

表1 裂缝封堵前后漏水量统计表(L/min)Table 1 :Seepage amount before and after the seal of crack

3.5 大坝伸缩缝漏水

大坝建成移交后,发现0-7.5 m桩号处伸缩缝有漏水现象,漏水从11月份开始,到第二年的4月份结束,冬季廊道内地面有结冰现象。2001年12月底对此处进行了化学灌浆,化灌当天渗漏水全无,效果很好。

2009年,在大坝观测廊道内发现20号与21号坝段伸缩缝处漏水,漏水量也是冬季大、夏季小。另外在大坝下游面还发现2号与3号坝段坝后伸缩缝冬季有结冰现象。初步分析是大坝运行多年,止水带老化损坏,出现漏水现象。2011年10月底,在20号与21号坝段伸缩缝处,181.50 m溢流面高程,轴下1.85 m的两道止水中间骑缝钻孔,孔径130 mm,孔深23.15 m,在2号与3号坝段伸缩缝基本相同位置也进行钻孔,做了化学灌浆处理,灌浆结束时观察,基础廊道内均出现浓浆,应该说整段伸缩缝已被浆液封闭并形成止水效果。但在深冬季节,20号与21号坝段伸缩缝漏水量并未减少,反而有少量增加。分析20号与21号坝段伸缩缝漏水并非单纯止水老化失效,可能还与坝前存在水平缝隙有关。另外10月底进行化学灌浆时坝段伸缩缝还未完全张开,故没有达到预期效果。2号与3号坝段伸缩缝化灌后取得一定效果。坝体间伸缩缝漏水的处理应在深入分析原因后进行。

3.6 溢流面混凝土损坏问题

2001年大坝定检时曾发现个别坝段溢流面在中间分缝处存在混凝土剥离现象,后期日常检查发现混凝土剥离有扩大的趋势。2009年5月,通过现场系统检查发现溢流坝段伸缩缝混凝土均存在剥蚀及渗漏情况,伸缩缝两侧混凝土受冻融及冲蚀影响,剥离破坏比较严重,表面局部渗漏也较严重,另外,溢流面混凝土冻融剥蚀现象也较严重,特别是原混凝土浇筑中不密实的地方反应最明显,同时还存在水平裂缝且有钙质物析出。针对上述问题,同年9月对有问题的溢流面进行系统处理。主要处理方案如下:(1)溢流坝面伸缩缝处理:伸缩缝充填材料进行更换,伸缩缝上部进行化学灌浆,并进行表面封闭。伸缩缝表面采用SK手刮聚脲封闭的方案处理。(2)溢流坝面裂缝处理:先对裂缝进行化学灌浆,之后表面采用SK手刮聚脲封闭的方法处理。(3)混凝土剥蚀面处理:对于小于2 cm深的剥蚀坑,凿除松动的混凝土,用改性环氧砂浆进行置换;对大于2 cm深、小于5 cm厚的剥蚀混凝土的处理,凿除松动的混凝土,用聚合物砂浆(聚合物砂浆是通过向水泥砂浆掺加聚合物乳胶改性而制成的一类有机无机复合材料)进行置换(使用界面剂,保证新老混凝土粘接牢固);对大于5 cm厚的剥蚀混凝土的处理,凿除松动的混凝土,用聚合物混凝土进行置换(进行插筋、使用界面剂,保证新老混凝土粘接牢固)。为了使修补面成为结构整体,提高溢洪道溢流面的抗冲磨和抗老化性能,在溢流面表面刮涂SK手刮聚脲抗冲磨防护层。此次处理效果很好,溢流面现今运行正常。

3.7 大坝下游冲坑

大坝溢流为高孔泄洪,挑面流消能方式。自1979年运行以来,共有17个泄洪年,其中最大泄洪年为1995年,其最大泄洪量为7 380 m3/s,其次是2010年。为检查泄洪对坝下游的冲刷情况,在1996年、2000年等年度先后五次对坝后冲刷情况进行测量。从测量的资料可知,泄洪时挑流主要消能位置是距坝趾35~50 m处,一般冲刷深度为2~4 m。从测量结果综合分析,冲坑最大深度位于13~15号溢流孔附近,距坝趾40~60 m处,冲刷坑2010年最大达到10.48 m,实际高程为150.52 m,深度有缓慢增大趋势。据原设计推算,在设计洪水重现期100年泄流时,下游冲坑最深点高程为152.40 m,在校核洪水重现期1 000年泄流时,下游冲坑最深点高程为151.80 m。到目前为止,太平哨大坝泄流仅相当重现期20年洪水标准,但冲刷坑却已超出设计推算,其中坝段泄流次数的合理安排、坝后地质条件影响等问题,都应引起注意。

3.8 反弧段排水问题

大坝溢流坝段下游挑流鼻坎反弧段排水管设计时采取的是垂直孔与水平排水管以近90°的拐角连接方式,容易被杂物堵塞且很难疏通,由于长年积水的存在,加剧了对混凝土的冻融破坏。

3.9 大坝安全监测设施运行情况

电站在建坝初期布设了较完善的观测系统,1982年工程竣工前后,大部分仪器转入运行期长期监测。此后,内部观测仪器陆续失效,到2006年底,内部观测仪器成活率只有39%,因大坝内部变形基本稳定且已取得规律性数据,后决定停止内观项目。目前正常观测的监测项目主要为坝体水平位移、垂直位移、坝体挠度、三向测缝、坝基倾斜、坝基扬压力、坝体和坝基漏水量、气温、水位等。这其中运行最稳定的是真空激光准直观测系统,可以同时测量坝体垂直位移和水平位移,数据精度高,测量速度快,可自动测量,也可远程操作,系统稳定性好,不足之处就是一次性投入大,系统布设要求精度高。引张线观测系统因观测精度下降于2004年拆除,改为真空激光准直观测系统。视准线观测系统稳定,但观测精度没有激光准直高,测量环境差,作业时间长。2008年11月测量时发现坝顶沉陷观测系统测量数据异常,经分析,测点可能是冻胀破坏,于2009年重新埋设测点,处理时发现原水准标点已经与坝体混凝土脱开。重新安装后测点稳定,能反映坝体的垂直位移变化,但该系统测量时间长,室外观测经常受天气限制,观测精度也没有激光系统高。2010年5月增加了绕坝渗流观测系统,补齐了大坝的观测项目。如今大坝的观测系统可以真实、准确反映坝体的变形情况,整体运行稳定。

4 结语

太平哨电站大坝发电运行30 a有余,安全监测数据反映,坝体的各类变形均在安全范围内;大坝外观出现的问题也陆续进行了处理;历经三次定期检查,结论均将大坝评定为正常坝;在大坝扬压力、坝体渗漏水及后期出现的混凝土裂缝等问题处理过程中,取得了一定成效,但有些问题,例如降低坝基扬压力采取何种方式最好、水下与闸墩裂缝处理长期效果、泄洪安排与下游冲刷、坝体伸缩缝渗水处理等都需要今后继续观察、对比。另外,坝基扬压力30多年一直超限的不利影响、弱透水地基采用何种方式灌浆为好等深层次问题,也应继续给予关注。