《大师》记忆

何映宇

大师风范,垂示后生。

在这样一个多少有些浮躁的年代,大师这个称谓,既显得神圣,又似乎遥不可及。

都已逝去了。陈寅恪、梁思成、张大千、丰子恺、钱钟书……民国至今,学贯中西或自成一派的大师级人物灿若群星,他们的治学、精神和风骨气节,更是成为一个民族不屈的脊梁,在经历历史的风雨变迁之后,需要薪火之传承。

2006年8月至今,上海纪实频道,在没有任何宣传的前提下,越来越多的观众注意并喜欢上了一档名为《大师》的节目。没有靓丽的女演员和花哨的视觉特效,一个男中音的解说员向你缓缓诉說大师们在中国翻天覆地的大灾难、大动荡、大变化、大转型中的命运和成就,语调,是低沉的,故事,显然不那么轻松,却在每集半小时的短暂时光里,让你心潮起伏,不能自已。

一代中国知识分子的辛酸

这一系列的人物列传,如司马迁之《史记》,以人为纲,纲举目张,构成了一部中国近现代学术思想的鲜活历史。正如3月27日的《大师》节目研讨会上复旦大学出版社学术总监陈麦青所指出的:“没有这些人物,中国近现代的学术史、思想史、文化史,乃至科学技术史,都是没有血肉的,都是空的。从这个上面来讲,它是用一种媒体的方式来构建一个有血有肉的、形象的,而且可以向大众普及推广的中国近现代史。”

可以说,这一系列纪录片拍出了一代中国知识分子的辛酸、痛苦和担当。

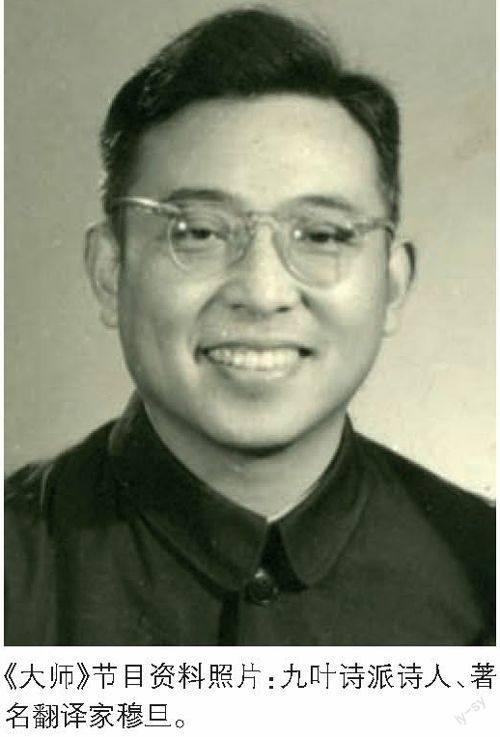

晚年的梁思成面对残垣断壁老泪纵横;九叶诗派的穆旦,已经没有办法再写诗了,在凄风苦雨中,他苦苦等待着诗歌春天的到来;而曾经编辑出版《中国新文学大系》的出版大家赵家璧,发了疯……

华东师范大学教授胡晓明看到陈寅恪这一集时,被片中的细节打动了:“清华大学的细节,下大雪的场景,其实很多很多的画面,都有历史的温情、敬意,流荡在每一个画面当中。我看了以后,觉得里面真的有一种很纯正的气味、气质,那是敬畏。我们这个时代真是没有敬畏的时代,没有天、没有地、没有爹、没有妈,完全是没有敬畏的时代。”

需要敬畏,对历史的敬畏,对人的尊严和学问的底线的敬畏,这些已经被当代许多中国人弃若敝屣的价值观,他们,高高地举起,在触动着我们每个人的良知。

迄今为止,《大师》节目播出的130多集节目在社会上引起了广泛的反响,有的,成为中学教学的辅助教材,有的漂洋过海,在中国台湾地区和海外地区,成为大学学生了解中国近百年学术思想发展脉络的一个影像窗口。

朱维铮结缘《大师》

节目有这样的社会影响力,有节目组编导的不懈努力,当然,也离不开一位刚刚离开人世的学术大家的关心和支持。

3月14日,复旦大学历史系教授朱维铮先生追悼会上,现场投影循环播放的是上海纪实频道《大师》节目组赶制的朱维铮纪念短片。生前,朱先生是《大师》节目的学术顾问。顾问,这个头衔,在很多人印象中,大多是挂名无实的虚职,不过,朱维铮和《大师》的关系可没有那么简单。

朱维铮的弟子、复旦大学教授李天纲说:“朱老师的经学史、史学史,都需要花一定的时间整理出来,而朱老师把它放在边上,专门做了《大师》。”2011年8月,重病中的朱维铮坚持出现在上海书展为《大师》栏目系列影碟做签售。他特别看重这套节目。

《史林》杂志副主编王维江记得,多年前,朱先生在德国时,有一次看到德国国家二台的一档节目《历史》,这套节目在德国影响非常大,既有市场,又获了很多奖项的肯定。这引起了朱先生的浓厚兴趣。“他看到,德国人在二战以后,一直在反省纳粹的历史,纳粹的历史怎么样讲给普通民众听?怎么样让他们理解?怎么样让他们看到真实的一面?只有看到真实的一面,才有可能吸取历史的教训,才能够说我们将来可以避免同一个错误的重犯。”

通过《历史》,朱维铮相信,电视媒体可以做一些书斋里的学者难以做到的事,电视,可以成为文化普及、思想传承的重要载体。正如李天纲所说的:“到最后他认为是值得的,非常值得的。因为我们书斋里的知识分子、读书人,有一个机会,和一般的观众直接见面。朱老师很高兴,他说他们都在看,你们这些奇奇怪怪的知识分子,平时在做的那些事情,居然他们也能懂得一些。他说这是我们对文化做一点贡献。”

就是在这样的思路下,朱维铮和《大师》编导组一拍即合,朱维铮曾给《大师》下了这样的定义:“大师就是博古通今、学贯中西、德才学识兼备,非但与本门学科微不世出的专家,并以独特实践、新颖方法,或指明未来取向,而受众多学者敬仰。”通过大师的人物系列,他和《大师》编导组的成员一样希望,大师身上那种“天行健,君子以自强不息”的精神,面对苦难和逆境而不畏强权、坚持学术理想和知识分子风骨的勇气,能够薪火相传。

“我从来不敢相信我的记忆”

有一次,《大师》制片人王韧照例把当期《大师》节目的稿子送给朱维铮,请他过目把关:“结果等了一天,朱先生没有回音,我们很焦急。到了第二天的晚上,我打了电话给朱先生的夫人王桂芬,朱夫人说朱先生正要找你们。我说是不是稿子有问题?朱夫人说,朱先生爬上爬下,查了一天的资料,要找你。我一听,为这么一个稿子,要查一天的资料。当时我真有点诚惶诚恐。”

当时已经晚上7点钟了,王韧觉得这一定是很重要的问题,他把组里所有的编导都叫了来,打了三辆出租车,去了朱先生家。后来他们就在楼下的一个韩国学生开的咖啡馆,把两张方桌拼起来,准备临时开个会,听朱先生教诲。过了一会,朱先生来了,给他们讲了整整两个多小时,讲到晚上10点多。

王韧非常感慨,当时,他对朱先生说:“朱先生,怎么敢这样劳驾您?”朱维铮回答说:“哪里,即使是常识的问题,我也从来不敢相信我的记忆。”

还有一次,他们拍马一浮。王韧查资料,看到当年蔡元培曾经请他出任北大的文科学长。文科学长?当时不是陈独秀吗?王韧心中狂喜:多好?多有戏剧性?如果当年马一浮答应了,当上北大文科学长,而不是陈独秀来当文科学长,新文化运动不是没有了吗?北大的历史就不是这样了?中国的思想文化史会不会也会改写?

新闻从业人员敏锐的嗅觉让他兴奋不已,立即把这个“好消息”告诉了朱先生。过了几天,始终没有动静,王韧不免有些着急。那一天,很早,7点钟,朱夫人突然打来电话,她说:“王导,我怕你们着急,朱先生也怕你们着急,朱先生刚刚把你们的问题写了一封信,我想要帮你们打印出来,但又怕来不及。”

王韧给了朱夫人一个传真号,让她把朱先生的信马上传给他,自己则马上赶到台里。7点半,他到传真机前一看,传来了27页纸!其中蔡元培请马一浮出任北大文科学长的问题,朱先生用了整整两三页的篇幅来回答。朱先生没有一句批评的话,而是用细密的考证来证明,这件事是不存在的:蔡元培只是请马一浮来北大任教,而不是任文学学长!

这还不够,他还要从日期来求证。朱维铮发现,马一浮回信婉言谢绝时,陈独秀出任文科学长的教育部批件已经于四天前到达,也就是说,当时,即使蔡元培真有意请马一浮出任北大文科学长,而且马一浮也同意,也不可能了。

朱先生治学的严谨,让王韧感到震撼,他知道,朱维铮不辞辛劳,对几个电视人的言传身教,不仅仅为了解决一个学术问题,更是引导他们走上一条正路。

事实上,他们也没有辜负朱先生的期望。生前,朱维铮曾经这样不吝溢美之词地夸赞拍摄《大师》这一群人,这在朱维铮,是并不多见的:“据我从旁观察,《大师》的创作群体,日夜无休,一集接一集策划制作,总在担忧还原历史的可能性,常常为了某个细节,查考、辩论、寻找知情者,包括要我‘顾问。他们低头努力,也念及制作成本,却没有计较过如何引发社会轰动效应。这使我敢说他们是为文化事业献身的群体。”