有关青春的演奏

策·图门巴雅尔

脸色苍白的她带着深深的鱼尾纹站在镜子前。她叫诺日吉玛。此刻她想起了充满朝气的年轻时代,她发出了轻轻的叹息,转眼之间韶光不在。撩开裙角,她看到自己皱皱巴巴的大腿皮肤上,静脉血管呈深蓝色如大地上的河流般纵横交错着。

她戴了昂贵的项链,然后用刚刚染过的黑发遮住额头上滋生的皱纹。她似乎在等待着什么人。她不明白他给她打电话的原因。如果是日常联系,打个电话自然是很平常的事。可是刚刚打来电话的这个男人曾经点燃了她少女时期的纯纯爱恋,也让她在做母亲的快乐和名誉面前动摇了。她想起了曾经的雷鸣般的掌声与频频送来的鲜花。那时,她的粉丝多如浩瀚的大海。为了这样的荣誉能够延续下去,她做出了让他无法接受的决定,一个人悄悄跑去医院送走了腹中的胎儿。她隐约想起了从医院回来时看到的一切:她深爱的恋人脸色苍白,眼神暗淡,似乎失去了生活的希望。她的倔脾气使她不再依赖任何男人。自始至终陪伴她的只有一样东西——钢琴。

或许他今天是来讨四十年前的债吧,是为了未出世就离开人间的孩子吗?如果是一般的电话,不会让人想到这一切,可是她听见他有些兴奋、期待地说:“我想去看看你。”他不会要娶我吧?不,不,不会的。他有自己的妻儿,况且我们都到了风烛残年。

在那个让人羡慕的年轻时代,诺日吉玛爱上过不少让她心仪的男子。现在想来她都无法叫出他们的名字,能叫出名字的又想不起他们的长相。总之,一切都过去了,那些为了一时的不寂寞走到一起的人她再也想不起来了。当所有的繁华都褪尽,一些情感的真迹还是显露了出来,比如那个第一次让她懂得爱的男子。“在他面前我永远是青春美丽的。”她想。她又走到镜子前精心打扮了一下。到时她会跟他炫耀说:“我还很年轻。”其实她自己很清楚,青春早就从化妆品下面溜走了。

时针指向了十五时二十五分,他们约好十五时三十分见面。门铃响起,她优雅地走过去开门。她怕门外站着的人依然年轻,依然风度翩翩。她错了,开门后见到的那个男人佝偻着背,依靠拐杖才能缓慢地行走。他真的老了。

喝茶时,他的手一直颤抖着。他说:“你现在依然很年轻。”

“你不会说我和四十年前一样漂亮吧?”她显然不是很高兴。

“对。”他缓缓地说。他的眼睛曾经是多么炯炯有神啊,现在没有了,一双眼睛没有任何神采可言。

“你有什么事吗?”她俨然一个检察官。

“我们都疲惫了。”

“谁不疲惫呢?”她更不高兴了。

“你曾经辉煌过啊,你的双手在黑白琴键上优雅地舞动时,我都会觉得那是奇迹。”

“高调的赞美对我来说没有任何用处。那些在我年轻时视我为生命中唯一偶像的人,现在不是都有新偶像了吗?没有人知道我是多么孤独。”说完她的眼角湿润了。

“这两天我的耳畔总萦绕着你的琴声,那些熟悉的旋律一遍又一遍地响起,所以我给你打了电话。”老人平静地说。

“你不是希望枯枝能开出鲜艳的花朵吧?”她的双唇微微上翘。

“我曾经恨过你。待我成家后,我慢慢知道了你的美貌和才华应该获得更高的荣誉。当我听到你演奏的曲子时,那种记恨就消失了,现在我只希望再一次听到那天籁般的声音。”他的语调缓慢。

她坐到了钢琴前:“听什么曲子?”

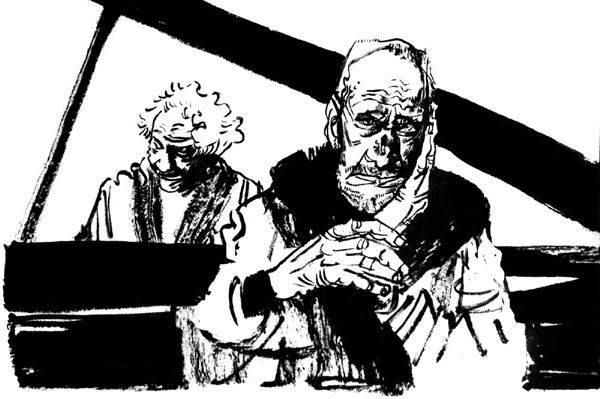

“莫扎特,亲爱的,来个莫扎特的曲子。”老人像孩子一样兴奋起来。几十年的风雨中几乎被忘怀的“亲爱的”,在诺日吉玛听来是那么温暖,她再也无法控制自己的情绪。她像年轻时那样端坐在钢琴前,双手找准了位置。

这时她似乎看到了一个华丽的舞台,看到幕布为她缓缓打开,台下坐满了观众,投给她羡慕、期盼的目光。她想到了《安魂曲》,手触碰到琴键的一刹那,声音开始在屋内流淌。曲子带着他们进入了另一个安详的世界。

没有谢幕的爱,曾经的酸甜苦辣在琴声响起的刹那间向她涌来。她的手在琴键上舞动着,她的全身也跟着曲子的节奏抖动,头部也有节奏地配合着这完美的琴声。

乘着音乐的翅膀,她似乎回到了那个淡蓝色的青春时代。那时她穿着洁白的裙子,身材迷人,如空中自由飞翔的鸟儿。她心中曾经的阴霾、没有爱过的遗憾、一直寂寞着的内心,被这琴声涤荡着。刹那间,她感到自己的身心是通明的。

一滴泪落在了琴键上。

当心中的曲谱翻过最后一页时,她如释重负般长长叹了口气。

她的最后的粉丝则微闭双眼,很陶醉地坐在钢琴对面的沙发上。她带着感恩的心情靠近他。他犹如得到最大满足的孩子,在柔软的沙发上安静地睡着了,永久的。

(紫怡摘自《美文》2012年第2期,李晓林图)