技术素养的内涵及测评框架

杨国海,张增常

(湖北文理学院 物理与电子工程学院,湖北 襄阳 441053)

自“技术素养”(Technological literacy)概念提出以来,人们逐渐认识到技术素养与科学素养、人文素养已经共同成为现代公民必备的基本素养,国际技术教育课程的核心目标也都不约而同地定位于“提高公民的技术素养”,公民技术素养水平的高低已经成为衡量一个国家综合国力的重要指标。我国新一轮基础教育课程改革,明确将《技术》作为普通高中新课程的八大领域之一,在义务教育阶段也设置有相应的技术课程内容,并将“提高全体学生的技术素养”作为技术课程的总目标,而在高等教育阶段开展技术教育、提高大学生技术素养也正悄然兴起。如何界定和测评公民技术素养,是有效开展技术教育活动之前必须首先回答的问题。本文试图通过对相关文献的调查与分析,厘清技术素养的内涵、构建技术素养的测评框架。

一、技术素养的概念

(一)技术与技术教育

技术(technology)一词源于希腊语“techne”,意指艺术、手工制品或技艺,《辞海》中的解释也有技艺之意。随着社会发展,技术早己超越了技艺的概念水平,发展成为了一个承载着过多内容的术语:“进行生产活动或其它活动的知识技能和操作技巧”(新华词典)、“设备、能力和与之相伴随的知识的集合”、“可以指人类发明的产品和人工制品,可以指用以创造产品的知识本身,可以是获得知识或开发产品的过程,有时会广义地指由产品、知识、人员、组织、规章和社会结构组成的整个系统”。[1]无论对技术概念做何定义,不可否认的是:技术本质上是一种以问题解决为指向的创新性活动。

(二)技术素养的定义

何为技术素养,可谓仁者见仁、智者见智。英国学者认为,技术素养是指“理解技术与其应用的知识,使用技术和评估技术的能力以及接受和选择新技术及其应用的态度”[2],“具有选择、使用和应用适当技术解决问题的能力”[3],台湾学者认为,技术素养是“人类在解决实际问题以改善生活环境的前提下,善用知识、创意、机具、材料及产品等资源,以适应技术社会及在技术社会中发展的基本能力”。[4]《美国国家技术教育标准:技术学习的内容》则将技术素养定义为“使用、管理、评价和理解技术的能力”[5],该定义内容明确、内涵丰富、表述简洁,较准确和完整地反映了技术素养的本质,因而广为学界所采用。但笔者认为:使用、管理、评价和理解技术的排序稍显紊乱,因为对技术的理解虽然是通过对技术的使用、管理和评价过程得以深化,但理解技术更是使用、管理和评价技术的基础和前提条件,所以将技术素养定义为“理解、使用、管理和评价技术的能力”更为科学。

技术素养涵盖了知、情、意、行各个方面,既外显为行为能力,又内隐为心理品质,同时又与社会、历史、文化、组织紧密相联,是一个多维的复杂体。所以,无论怎样定义技术素养,关键都在于厘清技术素养的内涵。

(三)技术素养的意义

技术的目的在于改造世界,人类社会的发展尤其是三次伟大变革(农业化、工业化、信息化)莫不是技术推动的结果。然而,面对技术发展,有人赞赏、有人迷茫甚至恐惧;置身技术领域,有人得心应手、有人一筹莫展。这正是由于不同个体的技术素养不同所致。我们的未来不仅取决于技术本身,更大程度上取决于人们理解、使用、管理和评价技术的能力。

从个人的角度说,若能够正确选择、操作技术产品,能在它们发生故障时进行检修,并能主动适应技术的变化,则生活工作双双受益。而对于那些技术发明者和技术问题决策者来讲,技术素养的要求则更甚;从社会的角度说,社会决策大都涉及到技术问题,公民整体技术素养的提高,有助于人们广泛并有效地参与社会决策、明智并负责任地做出技术决策。

二、技术素养的内涵

(一)理解技术

理解技术不仅包括对技术本质的理解,而且包括对技术与社会及其它领域关系的理解。

1.理解技术的本质。理解技术的涵义。其内容有狭义与广义的界定,其目的在于改造世界,其性质是一个属于人类的、动态的系统,技术因人而生、由人创造、为人所用,技术是在不断进化的,技术的进化是不可逆转的。

理解并掌握技术的核心概念。技术的核心概念是技术学习的基础,主要有系统、资源、制约条件、优化和权衡、过程和控制等;技术原理和规则是对技术行为方式的规定,如结构决定功能原理、反馈原理、黑箱模型等,这些原理对于我们理解技术乃至日常生活都具有重要的迁移价值。

理解技术设计。技术开发的目的在于解决问题,问题解决有多种方法,而核心的方法就是技术设计。设计理论有“描述性”(条件→方法→结果)和“规定性”(结果→条件→方法)理论之分,而技术设计具有显著的规定性特征:明确的目的和目标、特定的约束条件、系统化设计、富有创造性、多种可能的解决方案等。技术设计有多种过程模型,典型的有“线性”和“圆形”系统化设计模型,无论采用哪种过程模型,“分析、设计、开发、实施、评价”这几个基本要素必不可少。

2.理解技术与社会及其它领域的关系。理解技术与社会的关系。技术对社会产生着巨大影响:一方面,技术的发展引发了一次次重大的历史和社会变革,促进着经济和文化的繁荣发展,改善着人类的生活方式和质量以及生存环境,推动着社会和人类文明的进步;另一方面,技术也会产生负面效应,例如:核能技术的开发在给人类带来清洁能源的同时,也给人类带来了核污染与核战争的威胁;基因工程技术在改善农业和疾病治疗的同时,也引发了人类伦理道德危机等。与此同时,社会反过来也在影响技术,其影响主要表现如下:社会的认可尤其是市场决定着某一技术的存亡与发展,政治行为有时可以决定某一高风险技术的存亡,市场的力量和企业间的竞争经常影响技术的选择,不同的价值观和信仰影响着个人对技术的态度。

理解技术与其它领域的关系。一方面,技术产品可以应用于每一个学科领域,并由此促进其它学科领域进步,甚至创造出全新的学科领域;另一方面,其它学科领域的发展又反过来促进技术的创新;同时,技术与技术之间也密切关联并以此相互促进,进而引发技术的不断革新。

(二)使用技术

使用技术的能力既包括对技术系统的了解与成功操作能力,也包括应用设计过程的能力。

1.选择、使用和维护技术产品与系统的能力。选择技术是使用技术的前提,选择技术产品与系统体现个体对技术的价值判断,反映个体关于技术的思维方法和对技术的理解,也深化着个体对技术的理解,在一定意义上还影响着使用技术的范围。使用技术反映个体的操作能力和水平,更多地涉及到技术的行为层面。一个有技术素养的人可以不必知道如何安全、有效地使用每一项技术,可一旦有必要,就能够学会使用并轻松操作某一技术产品或系统。此外,适当地维护技术产品或系统以保持其处于正常的工作状态也是必备能力。

2.应用设计过程的能力。很多人认为设计过程是工程师或设计人员的事情,事实上,人人都有设计能力并能学会设计。设计过程的一般步骤是:确认问题、开发问题的解决方案、确认并细化最佳方案、制作模型并评价方案、交流最终方案。设计过程需要创造性思维和批判性思维能力、技术知识的运用以及技术对社会和环境影响的认识。事实表明:当今的技术产品和系统不再是靠试误法开发出来,而几乎都是以解决系统问题为使命的系统化设计过程的结果。

(三)管理技术

管理技术就是用以确保所有技术活动都是有效、准确并顺利进行的一切行为,其过程主要有:计划、组织、实施、控制等。管理技术需要一种综合性的能力,它反映个体在技术方面具有的能动的实践能力和抽象的思维能力,既包含着技术的操作方法,也融入了技术的思维方法和情意态度。

1.技术系统的管理。技术作为系统,由输入、过程、输出、反馈与控制几个部分构成,无论是在开发阶段还是应用阶段,都要规划并组织好各种资源、系统化设计或实施技术过程、采用有效的控制手段,以使技术系统的输出有效达到预期目标。

2.技术产品的管理。技术作为产品,贵在推广与应用、信息交流与反馈。技术工作者要善于技术产品营销并服务于用户,要善于与社会沟通和交流技术信息,清楚地表达产品的技术指标、适用范围和建议,以避免他人误用技术产品、或将技术产品束之高阁,同时还应注重技术专利的申请与保护。

(四)评价技术

评价技术的能力既包括对技术产品和系统的积极与消极影响的论断,也包括对技术效率与风险的评估。面对某一技术产品和系统,具有技术素养的人能够收集并综合信息,分析趋势,从功能、效率、成本、美学、对社会与环境的影响等多个角度对技术产品和系统乃至设计过程进行评价,预见到技术活动的风险,进而参与和技术有关的重大社会问题的决策。

三、技术素养的测评框架

构建框架就是试图去确认任何与同类现象有关的理论需要包含的普遍要素,这些普遍要素的松散组合就构成了一个框架。据此分析,技术素养的测评框架理应包含以下要素:一是技术素养的结构,二是技术素养的领域范畴,三是技术素养的测评方法,四是技术素养的测评基准。

(一)技术素养的结构

对技术素养的测评,必须综合考虑技术素养的完备结构。对此,美国技术素养委员会的报告《从技术的角度讲:为什么美国人需要对技术有更深入的理解》特别指出“专业化的技术技能并不能保证技术素养”,即技术专家未必具有合格的技术素养,相反,一个对各方面均不太深入但有某种程度了解的人,可能具备了所要求的技术素养。报告同时对技术素养结构给予了三维刻画:知识(Knowledge)、思考和行为方式(Ways of Thinking and Acting)、能力(Capabilities)[6]。国内学者则通过对技术作为知识、行为、方法和文化的四层意义分析,提出了技术素养结构的四维描述形式:技术知识、技术行为能力、技术思想和方法、技术态度与情感。其中,技术知识是技术素养的基础,技术行为能力是技术素养的核心,技术思想和方法是技术素养的灵魂,技术态度与情感为技术素养导向。相较前者,后者提炼出了“情感态度”这一维度,并且,四维的划分具有较强的科学性和可操作性,对技术素养的测评实践具有现实意义。实际上,如果把前者的知识(Knowledge)细分为显性知识和隐性知识并适当丰富其内涵的话,那么两者应该没有什么不同。因此,无论是“三维刻画”还是“四维描述”,其指向是一致的,并且都与我国《普通高中技术课程标准(实验)》“知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观”的三维课程目标表述相对应或一致。

(二)技术素养的领域范畴

技术素养涉及到每个技术领域,而技术领域范畴相当宽广,大到人类生活所在的自然、社会和设计世界,小到人们日常生活和生产活动的点点滴滴。为了使研究人类所创造的许许多多各不相同的技术这一工作变得容易一些,可以对技术领域建立多种分类法,其中《美国国家技术教育标准:技术学习的内容》就将技术分为医疗技术、农业与生物技术、能源与动力技术、信息与通用技术、交通运输技术、制造技术、建筑技术等七大领域,每个技术领域由浅入深、由简单到复杂又界定了若干个基准主题。这些技术领域和基准主题为学校的技术教育、学生的技术素养发展以及公民技术素养的测评领域及范围提供了一个可资借鉴和参考的蓝本。

(三)技术素养的测评方法

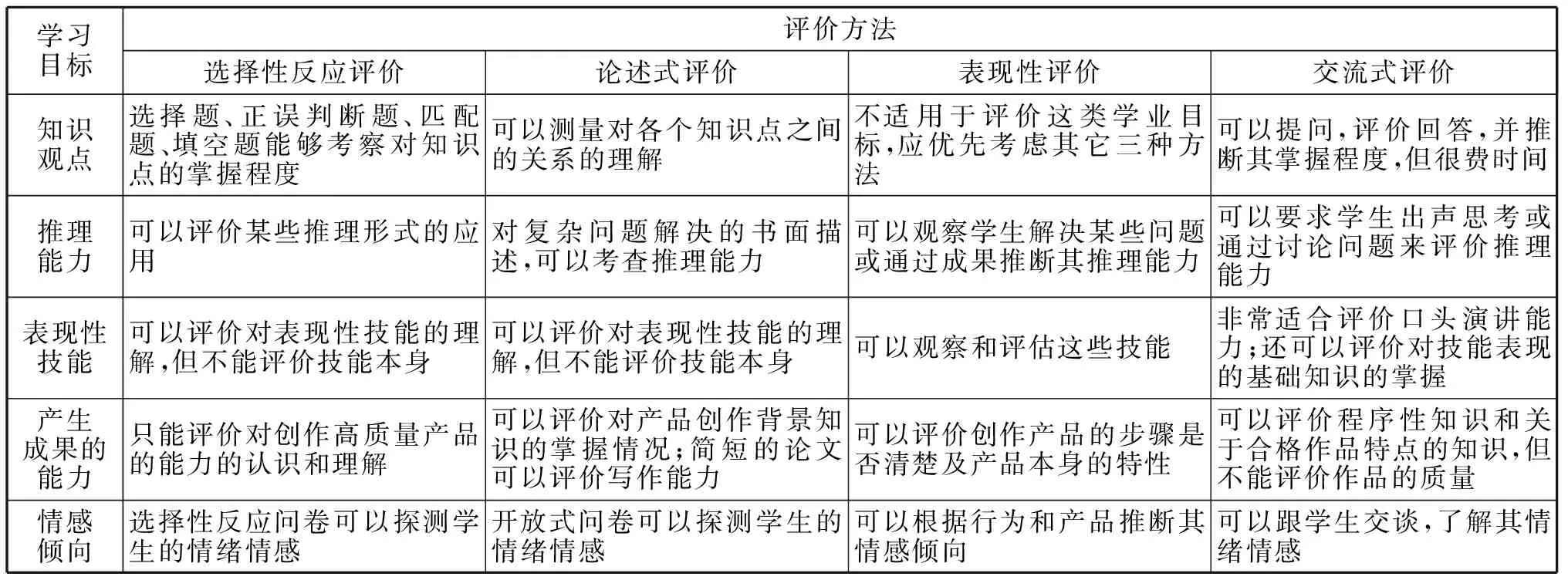

教育测评有诸多方法,不同的评价方法各有自己的优势与局限(如表1所示)。

由此可见,对于不同的学习目标,每种评价方法都有各自的优势与不足,如果说纸笔测试之类的选择性反应评价对于技术知识的测评有效的话,那么表现性评价对技术行为能力、技术思想和方法、技术态度与情感的测评更适切。因此,为了保证技术素养测评的效度,必须选择和使用与评价目标相匹配的评价方法,并注重多种评价方法的综合运用。当然,对于大规模的公民技术素养调查,限于成本和效率的要求,通常选用问卷调查式的选择性反应测评方法,辅之以访谈形式的交流式评价方法和情境测试式的表现性评价方法,以使公民技术素养的调查达到最优化。

(四)技术素养的测评基准

任何测评都要依据一定的标准。制订技术素养的测评标准必须把握好两个关键问题:一是质与量的问题。技术素养内涵丰富、结构复杂、领域宽广,要把每一条都做实了无疑是不可能也是不现实的,这里就涉及到一个“度”或“量”的问题,也即技术素养标准指的应该是最低要求,是学生或公民通过一定的学习、并通过生活和生产实践活动能够达到的基本标准。另一方面,由于年龄、文化、职业的不同,不同个体的技术素养存在很大差异,但无论是什么样的差异,都必须综合考虑技术素养的四维结构,这就是“质”的问题,也即技术素养标准的制订必然是完备结构的基本标准。二是静与动的问题。技术素养并非一个静止的概念,技术素养的测评标准也是随着时代背景、社会文化、测评对象、测评内容和方法等有关因素的不同而呈现出显著的动态特征。这就意味着技术素养测评标准的制订既要考虑时代背景下对公众的普适性或静态性,又要兼顾不同时代、不同文化、不同对象的特殊性或动态性,在此基础上,方可设计测评内容、运用适切的测评方法实施技术素养测评。

基于以上分析,可用表2呈现技术素养的测评框架。

表1:评价方法与学习目标的匹配关系

表2:技术素养的测评框架

参考文献:

[1] 国际技术教育协会.美国国家技术教育标准:技术学习内容[M].黄军英,译.北京:科学出版社,2003:1-9.

[2] Steffens, H. Issues in the preparation of teachers for teaching robotics in schools. In Heywood, J. & Matthews, P. (Eds.), Technology, Society and School Curriculum. Manchester, England; Roundthom Pub,1986.

[3] Scarborough, J.D. International perspectives on technological literacy. In Dyrenfurth, M.J. & Kozak, M.R. (Eds.), Technological literacy. The United States of American, 1991.

[4] 李隆盛.科技与人力教育的提升[M].台北师大书苑,2000.

[5] National Technological Literacy Council, National Academy of Engineering, National Research Council. Technically Speaking: Why all Americans need to know more about technology. National Academy Press, Washington, D.C, 2002.

[6] 王秀红.普通高中学生技术素养现状调查及教育对策研究[D].南京:南京师范大学硕士论文,2005:5-7.