南巡前夜:中国到了必须改革的时候

韩永

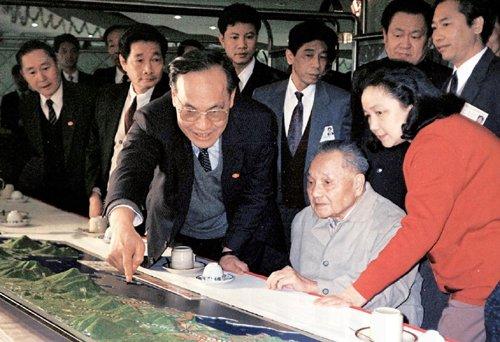

1992年1月19日上午9时许,一列没有编号的列车驶入深圳火车站。中共广东省委副秘书长陈开枝,和省委书记谢非、深圳市委书记李灏一道,迎接一位他们“盼望已久的老人家”。

1984年,这位老人家曾经来过广东。此后每年,广东省委都会通过各种渠道,动员他再来广东,但始终未能成行。这一等就是8年。

中央办公厅发给广东省委的电报只有短短的两行字:小平同志要到南方休息,请做好安全接待工作。正在南海考察的陈开枝被火速叫回,负责安全和警卫工作。

但邓小平抵达深圳后的表现,表明他8年之后的这一次南行,并非“休息”那么简单。全程陪护的大女儿邓林发现,平素少言寡语的父亲,到深圳后“眼神特别急切”。

此前,这位“京城老翁”,已经坐看了几年的“风起云涌”。他目睹了中国的经济在治理整顿中渐渐变冷,也目睹了一场由“左”派主导的舆论之争。在这场争论中,他一手倡导并推动的改革开放和市场经济,遭到了前所未有的冲击。身为执政党的核心人物,邓小平也深深感到,再次启动经济改革,破除意识形态对发展市场经济的障碍,是他这样的历史人物不能回避的选择。

88岁的邓小平,在历史的关键时刻,选择了担当,选择了“南巡讲话”。此一讲话,使得处于“左转”风险关口的中国,重新走上了发展市场经济、与世界融合的大道。

“上海谈话”吹风

从1988年开始的治理整顿,到1991年初,依然没有结束的迹象。

国家统计局公布的数据显示:1990年,中国GDP的增速是5%。这是自1978年以来的第三低。对于这一年的经济发展,国家统计局的评价还有:产成品积压增多、经济效益下降;财政困难加剧;潜在的通货膨胀压力加大。

新华社一位记者去天津开发区采访,发现偌大的开发区宾馆只住了两个人,整个开发区见不到一个外国人。广州的几家五星级宾馆也是门可罗雀。

1991年1月28日,邓小平连续第四次到上海过年。《解放日报》副总编辑周瑞金发现,邓公的此次行踪,与往年大不相同:往年,他多是和家人在西郊公园附近的住处休息,上海市领导按照惯例“不请不去,一请即到”。

1991年,邓小平则忙着视察上海的工厂:1月31日,去了上海航空工业公司;2月6日,去了大众汽车公司;2月18日,去了尚在建设中的南浦大桥,并在随后登上了上海市最高的新锦江大楼。

邓小平似乎对各个地方的最高建筑情有独钟。1992年南巡,他不仅登上了深圳最高的国贸中心,还登上了珠海最高的芳园大厦。有人分析,他似乎将此视为由他掌舵的现代化建设取得成功的标志。

在1991年上海视察的过程中,邓小平陆陆续续发表了几段谈话。这些在日后诱发巨大争议的谈话,被认为与一年后的南巡讲话异曲同工。

邓小平说:“改革开放还要讲,我们的党还要讲几十年。光我一个人说话还不够,我们党要说话,要说几十年。”

“不要以为,一说计划经济就是社会主义,一说市场经济就是资本主义,不是那么回事,两者都是手段,市场也可以为社会主义服务。”

“上海人民思想更解放一点,胆子更大一点,步子更快一点。”

“要克服一个怕字,要有勇气。什么事情总要有人试第一个,才能开拓新路。”

对照1992年南巡讲话,发现这次上海谈话,几乎囊括了前者的主要内容,只是1992年的讲话更为庞杂,不仅提到了外商投资、股票市场、左右之争,还用“三个有利于”标准,为社会主义定了性。在此之前,他对社会主义的定义,用的是三个排他法:贫穷不是社会主义;平均主义不是社会主义;速度太慢不是社会主义。

在上海谈话和南巡讲话中,他都郑重地提到“不要怕”。在很多人看来,这是他对中国经济发展的方法论。在1992年南巡谈话中,他有一次对深圳市委书记李灏的纠正,让人印象深刻。在李灏表示要少犯错误、不犯大错误时,他着重强调了一下主次:“第一条是不要怕犯错误,第二条是发现问题赶快纠正。”

春节前几天,周瑞金被一位上海市委领导叫到家里,看到了邓小平在上海的讲话材料。“材料是邓榕(邓小平三女儿)和时任上海市委书记兼市长朱镕基一起整理的。我看了以后,非常感动,也非常振奋”。

周瑞金认为,邓小平的这些话,不完全是对上海讲的,而是对全国讲的,是对改革开放的一次动员。

按照《解放日报》的惯例,每年大年初一都要在头版写一篇言论来贺新春。评论部主任凌河正在为这个事发愁。1991年2月12日,他在大台历的反面上,给时任《解放日报》总编辑丁锡满和主管评论的副总编辑周瑞金写了一封信,说我们是不是能讲讲改革?

1991年2月13日,上海市委政策研究室的施芝鸿打来电话,说自己手里有一份邓小平在上海六个讲话吹风的记录。这是朱镕基在市委办公厅第一党支部组织生活会上公布的。于是,在小年夜,周瑞金、凌河和施芝鸿围坐在一起,敲定了大年初一评论的内容,就写改革开放。

这和当时主流媒体的调子显著不同。此前,凌河曾经给中央四家大报的评论部打电话,询问大年初一的评论内容。得到的答复是有的写质量年,有的写集约年,还有的写艰苦奋斗。这和当时中央治理整顿的大背景一致。

2月15日,皇甫平系列评论的开篇《做改革开放的“带头羊”》出炉。文章引用了当时上海市委书记兼市长朱镕基的话——“何以解忧?唯有改革”。

周瑞金说,署名“皇甫平”,除了取“黄浦江评论”的谐声外,还有更深一层的考虑。“这个‘黄字,按照我家乡闽南话的念法,与‘奉字谐音。这个‘甫,不念‘浦,而读‘辅。我选这个甫,就是取辅佐的意思。奉人民之命,辅佐邓小平。”

围攻皇甫平

从2月15日到4月12日,《解放日报》又以皇甫平的名义,在头版发了三篇评论。第二篇叫《改革开放要有新思路》,第三篇叫《扩大开放的意识要更强些》,第四篇叫《改革开放需要德才兼备的干部》。

周瑞金认为,在4篇评论中,第二篇的分量最重。它把邓小平讲的“社会主义也要搞市场经济,市场和计划只是手段,并不是区分社会制度的标志”提了出来。

前两篇文章发表后,外界的反应是“墙内开花墙外香”。包括美联社、法新社、路透社在内的境外媒体打电话来问:皇甫平是谁?背后的人是谁?但国内媒体波澜不惊。

第三篇评论发表后,批判的文章来了,并且接踵而至。

先是几个小的“左”派刊物跳出来批判,抓住“改革开放不问姓社姓资”这一点,认为这是自由化的言论。主流大报先是转载这些言论,后来开始主动介入。

时任上海市委宣传部副部长刘吉告诉《中国新闻周刊》,这里面有一个“包打听”的过程。“北京很紧张,就打听是什么背景。”由于小平的讲话仅在非常小的范围内知情,没有人能确切回复这是邓小平的讲话,于是在一段时间的谨慎后,大报开始入场。

6月15日,《人民日报》发表邓力群的长文《坚持人民民主专政,反对和防止和平演变》。文章说,全国人民现在面临着双重任务——阶级斗争和全面建设。有人说,这种说法,试图把邓小平提出的基本路线中的“一个中心”,换成“两个中心”。

邓力群曾任中央宣传部长、中央书记处书记。1987年10月,在十三大中央委员差额选举中落选后,他被中共党内视为左派的旗帜性人物。

1991年8月下旬,《求是》杂志发表《沿着社会主义方向继续推进改革开放》。文章说:“我们划清两种改革开放观的界限,一个很重要的方面,就是问一问‘姓社姓资。”

“两种改革观”,是当时“左”派提出的一个响亮口号,即“走资本主义道路的改革观”和“走社会主义道路的改革观”。其区分的标准,是在改革中是不是问了“姓社姓资”。

这一观点,在皇甫平事件之前早已有之。1990年2月22日,中宣部长王忍之在《人民日报》上发表长文《关于反对资产阶级自由化》。该文提出了一个议题:“是推行资本主义化的改革,还是推行社会主义改革?”这是1989年政治风波后,第一篇提出“姓社姓资”的重头文章。

1989年风波后,中国掀起了一股反思改革的潮流。有些人开始借反思之名反对改革,要求“走回头路”的声音此起彼伏。有些人认为,正是过去10多年的改革开放,改变了中国的经济基础,催生了中国的资产阶级自由化。这一观点,在当时主管意识形态官员的渲染下,市场逐渐扩大。皇甫平事件,给了这一情绪一个充分发酵的平台。

空气变得越来越沉闷。失去了话语权的改革派或者闭户读书,或者下海做生意。

随着批判的深入,指向渐趋明显:用“两个中心”取代“一个中心”,用 “四项基本原则”压制改革开放。而“一个中心,两个基本点”,是邓小平在理论上的主要贡献。

周瑞金告诉《中国新闻周刊》,在一片口诛笔伐中,只有新华社的《半月谈》跟他们站在一起。该刊副主编于有海撰文,称在改革中不要怕“姓社姓资”的诘难。新华社记者杨继绳也为该刊撰文,说:“改革有风险,不改革风险更大。”两文发表后,作者都受到中宣部领导的严厉批评。

这中间还有一个插曲:9月2日,《人民日报》发表了一篇社论,叫《要进一步改革开放》。其中有两句话:“我们要问‘姓社姓资。我们问‘姓社姓资的目的,是为了坚持公有制的主体地位。”按照常规,新华社头天晚上就把这篇社论发出去了,广播电台当晚也播了。中央一位主要领导听了稿子后,指示把“姓社姓资”这两句话删去。新华社不得不把删过的稿子重发一次。这样,香港和国外的报纸登的是第一稿,国内的报纸登的是第二稿。国外舆论为此大做文章,说中央有两个不同的声音。

在上海,周瑞金更强烈地感觉到了这一点。1991年10月份,一位中央的官员来沪视察,在干部会上公然指责“皇甫平”文章影响很坏。说大家好不容易统一到“计划经济为主,市场调节为辅”的提法上来,这组文章又把人们的思想搞乱了。

11月份,又有一位中央领导来上海视察,调门与前者迥然不同,反对对此事过早定性。他说:“不要还没有生小孩,还不知道是男是女,就先起名字。”

刘吉当时是上海市委宣传部副部长,主管理论。皇甫平文章出来后,有人怀疑是有右派色彩的他背后指使。“中宣部打来电话,问是不是你指使的,我说跟我无关,但我觉得没错”。

刘吉找到与自己相熟的邓小平二女儿邓楠,跟她说了事情的经过。“邓楠说我不管这种事情,理论文章我搞不懂。但实际上回去以后,她跟老爷子说了。老爷子就要看皇甫平的文章。看了以后,觉得这就是自己的思想。他把这个话告诉杨尚昆。杨出来说话,这个事就慢慢平息下来了。”

在北京,国务院研究发展中心前副主任吴明瑜等人,也把左倾思潮严重泛滥的情况,收集起来交给了邓小平。

但有关“姓社姓资”的争论,远未结束。就在邓小平南巡前夕,1992年1月5日,北京的一家杂志还刊登了一篇长文《反和平演变三论》,号召大家“进行反对和平演变的斗争,要防止资本主义在中国的复辟”。

对周瑞金来说,这是一段难熬的日子。本来,中央组织部和香港工委调他去香港《大公报》任社长的调令早已下来,但他想把4篇皇甫平文章写好以后再去。当他买好飞机票准备履任时,北京来了一个电话,取消了对他的任命。

两条“出路”

皇甫平事件的发生,除了国内因素外,还有错综复杂的国际背景。

上世纪90年代初,国际上的政治局势云诡波谲:1990年,柏林墙被推倒,两德统一;接下来,波兰团结工会负责人瓦文萨通过民选当上了总统;接着,捷克、匈牙利和罗马尼亚政权也变了天。1989年12月25日,罗马尼亚前最高领导人齐奥塞斯库被枪决。就在一年前的10月中旬,他还在中国访问,并在中苏关系正常化过程中扮演了重要角色。

1991年8月,苏联解体。

当人们从震惊中醒过神来,就开始了旷日持久的教训总结。当时,主流的观点给出了四条理由:一、戈尔巴乔夫这类叛徒掌了权;二、国外敌对势力颠覆;三、政治上反自由化不力;四、对群众缺乏教育。相比之下,经济发展迟滞被放在了一个无足轻重的角落。

后来,有些学者对这四条提出了批评,说这四条只看领袖,不看群众;只看外因,不看内因;只重政治,不重经济。但刘吉告诉《中国新闻周刊》,在很长一段时间内,国内占主导地位的意见,就是把反对资产阶级自由化不力看成是最主要的教训,并在现实中走向了扩大化。

从上述四点往下推,“反和平演变”就成为中国顺理成章的出路。

但邓小平不这么看。1991年8月22日,在自己的生日聚会上,他谈到苏联问题时说,戈尔巴乔夫看上去聪明,实际上很笨。先把共产党搞掉了,他凭什么改革?苏联共产党一分裂,民族矛盾就要发生。这个局迟早要来,他没有办法收拾。

邓小平说,苏联有苏联的情况,和中国不一样。他没有提出以经济建设为中心,他的改革策略有错误,没有把力量集中起来搞经济建设。苏联的教训证明,中国走有自己特色的社会主义道路是正确的。这个特色的关键是以经济建设为中心,离开了这一条什么口号也不灵。这一点要坚定不移,不能发生动摇。

此前两天,他在同几位中央负责人谈话时,也说了类似的话。他说,特别要注意,根本的一条是改革开放不能丢。现在世界发生大转折,就是个机遇。

熟悉邓小平的人知道,他对经济的发展速度非常关切,并把它提到政治的高度。“人民现在为什么拥护我们?就是有这十年的发展。假设我们有5年不发展,或者低速度发展,例如4%、5%甚至2%、3%,会发生什么影响?这不是经济问题,实际上是个政治问题。”知情人说,他对从1988年开始的治理整顿所导致的低速发展有些着急,也有些不满。

1992年1月23日,南巡中的邓小平即将离开深圳,前往珠海。他向码头走了几步,突然又转回来,对前来送行的深圳市委书记李灏说:“你们要搞快一点!”当时,深圳的发展速度已经独步中国,邓小平强调这句话,实际上是在向全国表态。

“左”右亲疏

1992年南巡,邓小平对前几年争论的很多问题,一一给出了答案。

邓小平把南巡的重点放在深圳和珠海,体现了他对待争论的一贯态度:不争论,用事实说话。在深圳国贸中心,他指着窗外的一片高楼说,深圳发展得这么快,是靠实干干出来的,不是靠讲话讲出来的,不是靠写文章写出来的。

他用了较大的篇幅来谈“姓社姓资”的问题。他说,深圳的建设成就明确地回答了那些有这样那样担心的人,特区姓“社”不姓“资”。“有的人认为,多一分外资,就多一分资本主义。这些人连基本的常识都没有。”

那怎么区分什么是社会主义,什么是资本主义?邓小平给出了“三个有利于”的标准。明眼人不难看出,这三个标准多属于经济范畴,与当时争论和胶着的意识形态无关。这是历史人物的政治智慧。

1992南巡,邓小平还说了一句影响深远的话:“中国要警惕右,但主要是防止‘左。”“‘主要是什么意思?在改革这个问题上,跟‘左的分歧是要不要改革的问题,跟右的分歧是改到什么程度的问题。当然首先是要不要改,然后才是防止走资本主义的方向。”刘吉说,曾经有人提,有右反右有左反左不是更好吗,这句话没错,一万年都好用。“他是对到21世纪中叶之前这段时间说的,在这个阶段主要是防止‘左。”

1993年,因皇甫平一事履新遇阻的周瑞金,被委任为《人民日报》社副总编辑。此前,在皇甫平事件中高举高打的《人民日报》社长高狄离任。王忍之也不再担任中宣部长职务。

1992年大年初一,也就是皇甫平文章发表一年后,《解放日报》在头版头条刊登了一个评论,叫《十一届三中全会以来的路线要讲一百年》。只不过署名不再是“皇甫平”,换成了闻颀。