对我国高校教育捐赠的理性分析

王智汪

(淮北师范大学历史与社会学院 安徽 淮北 235000)

对我国高校教育捐赠的理性分析

王智汪

(淮北师范大学历史与社会学院 安徽 淮北 235000)

教育捐赠是实现我国高校教育投入多元化,缓解教育经费不足的重要途径。当前,如何把握高等教育捐赠事业的发展,妥善利用影响捐赠事业发展的伦理因素,正确引导教育捐赠文化建设,走一条既有民族特征,又有时代特征的教育捐赠模式是我国当前高校要解决的问题之一。

教育捐赠;捐赠人;捐赠文化

教育捐赠是一项崇高而又伟大的社会公益事业,它是关注民生、维护社会稳定、构建和谐社会的一项基础性工程。教育捐赠也是实现我国教育投入多元化,缓解教育经费不足的重要途径,鼓励和发展对教育的捐赠,并以法律法规形式加以规范,可使蕴藏在民间的财富汇聚到教育事业上来。当前,我国教育捐赠研究倾向于介绍他国经验,缺乏结合中国国情的多视角、本土化的研究,并且研究成果直接应用到高校实践中能为高校提供决策咨询建议的很少,故对这一问题的思考和研究在当前无疑具有非常重要的理论与实践意义。

一、教育捐赠的内涵

一般来说,高等教育捐赠是指为达成某项经过明确宣示与陈述的高等教育目标而进行的一系列资金募集计划与活动,也指捐赠人(包括法人实体、自然人等)为了资助高等教育事业,自愿将其所拥有的财产赠予高校管理或使用的行为,这里的捐赠人是指社会成员及企业、团体等,受赠人就是高等教育机构。“从经济学的角度看,捐赠是一种货币收人或财产单向流动的市场性再分配的经济行为”。[1]教育捐赠在一定程度上调节社会贫富差距,缓解社会矛盾,捐赠者的捐赠也是国民收入再分配的有效形式,“高校社会捐赠是一个十分复杂的问题,它既涉及经济学问题、又涉及社会学问题。捐赠是道德行为与经济行为的统一,它属于资源的再分配过程”。[2]从法律角度考察,捐赠是指某个人或者某个组织将自己的财物所有权、处置权或者使用权、享受权转移给他人或其他组织的行为。我国目前捐赠方式不规范,许多捐赠活动都是通过如“爱心”活动、“助学”活动,有时甚至是行政命令的形式来进行。而传统意义上所说的“一方有难,八方支援”的捐赠随机性很强,也主要是为了解决燃眉之急,而不是常规化的、把注意力集中到教育长远发展的目标上的捐赠行为。

教育捐赠是集公益与道德于一体,不仅可以筹措社会资金,实现社会互助,而且还可以弘扬良好的社会道德风尚,其成功与否则取决于社会成员的关爱之心,而这种关爱之心对捐赠事业的发展起着道德支撑作用。一个对弱者缺乏关爱的社会,不可能有真正意义上的慈善事业;一个缺乏关爱之心的社会成员,很难做到无偿地向高校捐赠。在西方,教育捐赠体系已经非常成熟,但在我国社会则“奉献爱心的慈善捐献风气尚未形成”。[3]这导致我国目前高校接受的捐赠钱款非常有限,它在高校经费来源结构中所占比例很小,还难以成为支撑我国高等教育发展的重要经费来源:如,“1997-2001年社会捐赠、集资办学经费分别占高教经费总额的1.42%、1.98%、2.14%、1.56%、1.4%”。[4]据《教育部、国家统计局、财政部关于2008年全国教育经费执行情况统计公告》显示,2008年全国教育经费为14500.74亿元,其中国家财政性教育经费为10449.63亿元,剔除社会团体和公民个人投入、事业收入及本年实际收取学杂费部分,我国教育事业所获捐赠经费占总经费的比例不足1%。

西方高校的教育募捐的历史源远流长,它已经成为西方各国大学经费筹集的重要渠道,捐资助学作为一种社会传统一直延续至今。公元前387年,古希腊的大哲学家柏拉图在雅典创办了一所著名的学院,他以希腊的传奇人物Academes命名这所学院,这也就是Academy这个字的由来,柏拉图生前就立下遗嘱,他死后用他地产上的收入资助该学院;中世纪的教会牧师为了传播宗教,也通过捐赠钱财和实物的方式兴办学校,促使了现代大学的诞生;著名的哈佛大学就是由哈佛所捐赠的300卷文书资料和800镑捐款开始成立的;斯坦福大学作为一所世界著名私立大学,是19世纪80年代参议员李兰德·斯坦福为了纪念自己早逝的儿子而捐资兴建的;康奈尔大学也是一所规模庞大、实力雄厚、影响较大的私人捐赠的著名高校,它是由埃兹拉·康奈尔捐资50万美元及校园用地而建立。实际上,我国社会捐资办学也有优良的传统,如盛宣怀倡导捐集创办天津北洋西学学堂(天津大学前身)、张謇创办南通学院、陈嘉庚创办厦门大学、张伯苓创办南开大学、李嘉诚创办汕头大学等等。

二、我国教育捐赠的现状

随着经济和文化水平的提高,社会对教育的需求还在迅速增长,教育正在承受着日益膨胀的社会需求的压力,广泛、大额、固定的教育捐赠无疑是大学的核心竞争力得以提升的重要因素之一。在一定意义上可以说,教育筹款的成功与否甚至决定了一所大学的发展态势和空间,如英国的牛津大学和剑桥大学各学院经费主要来自大财团和社会各界的捐赠。但令人困惑的是,我国当前高校捐赠收入持续偏低,原因主要有:

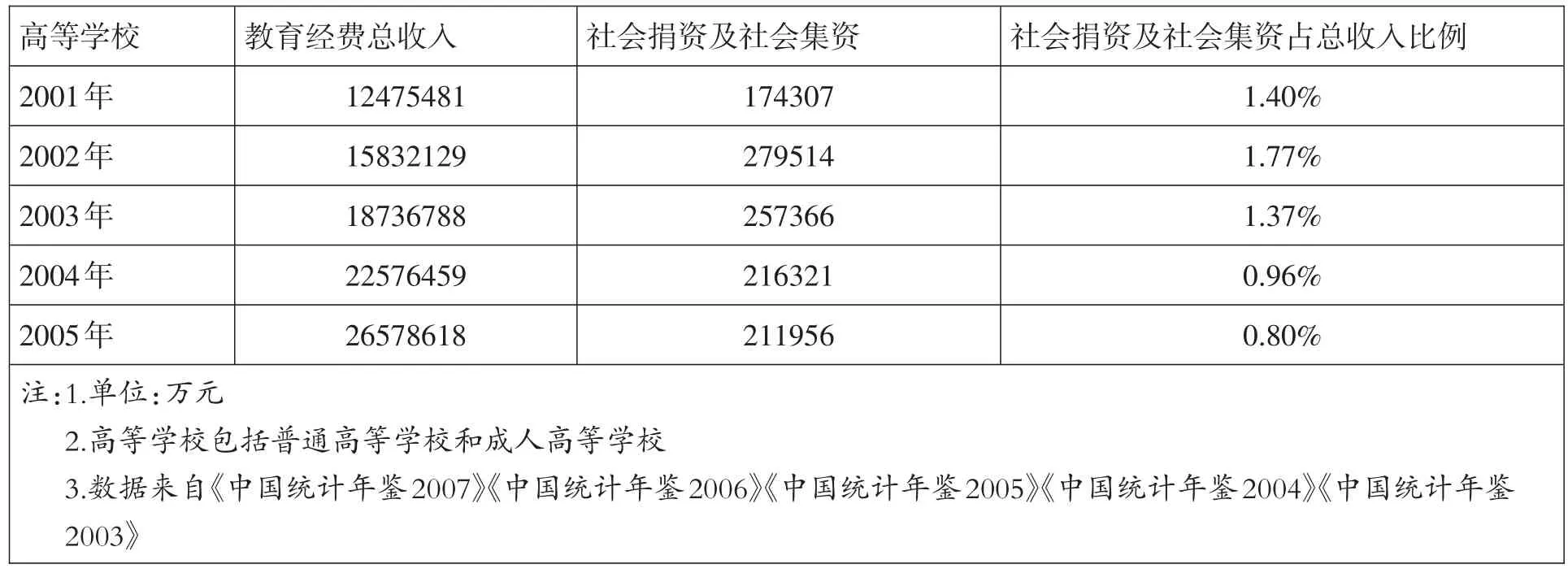

一是由当前社会转型时期道德建设的制度缺失引起的。制度规范着人的价值取向,蕴涵着一定的伦理精神,也影响着捐赠实践的开展。高等教育社会捐赠在我国还是一新兴事物,实际经验比较欠缺,所得捐赠数额远远不及美国、英国和我国香港等地水平。“近年来,中华慈善总会收到捐赠的70%来自港澳台和境外,而中国大陆富人捐赠不超过15%。”[5]有关资料显示:中国和美国的人均收入之比为1:38,而人均捐款两国之比却为1:7300。如下表:

高等学校2001年2002年2003年2004年2005年注:1.单位:万元2.高等学校包括普通高等学校和成人高等学校3.数据来自《中国统计年鉴2007》《中国统计年鉴2006》《中国统计年鉴2005》《中国统计年鉴2004》《中国统计年鉴2003》教育经费总收入12475481 15832129 18736788 22576459 26578618社会捐资及社会集资174307 279514 257366 216321 211956社会捐资及社会集资占总收入比例1.40% 1.77% 1.37% 0.96% 0.80%

2010年1月24日,中国温斯顿电池制造有限公司创办人钟馨稼向美国加州大学河滨分校捐赠1000万美元。这不禁引起人们的思考,钟先生为什么不捐给缺钱的国内大学,却要捐给美国大学?这应该是与我国高校捐赠政策实践存在着不容忽视的问题有关,也与我国高校缺少具体的可操作性的教育捐赠法规政策及针对捐赠管理的缺位有关。捐赠者不是看谁穷就给谁钱,而是要看谁能把钱用好、珍惜每一分钱。国内教育捐赠政策内容过于空泛,高校也缺乏正常的、有序的、制度化的捐赠管理模式,导致了部分高校一边缺钱,一边乱花钱,浪费了稀缺的教育资源,“众所周知,教育资源,作为保证教育正常运行的条件,在严重短缺的同时,却存在着许多惊人的浪费。”[6]中国大学为什么无法获得捐赠者的青睐?因为捐赠对大学内部治理结构提出了新的要求,如果要使社会捐赠成为大学办学经费的主要来源之一时,那么那些违背高等教育发展规律,背离捐赠者意愿的现象就应该得到遏制,高校要把钱真正用到教育与学术研究上,才能取得捐赠者的信任。

二是在对待高校捐赠实践上,国外的高校领导的主要工作之一是筹款,尤其是私立大学,面向社会募捐便是生存之本,他们对教育捐赠的管理已经步入市场化、制度化的运作。而我国高校领导往往等待别人主动捐赠,并且在教育捐赠管理上既缺乏方法,又缺乏专业的从业人员,这导致了当前我国捐资助学的规模较小,使得社会和个人捐赠具有临时性和不确定性,很难作为高校稳定的经费来源。这种现实的差距迫切要求对高校捐赠及其管理工作进行更深入的研究,它要求高校应该走出象牙塔,积极主动地与捐赠者沟通,培育关系,寻求捐助,力图使教育捐赠成为高校一种稳定的、高效的经费来源。在慈善领域有一句著名的募捐格言,这就是“人们捐款是捐给人的,而不是捐给构想的”。同一家基金会、同一家企业,在面对不同的大学募捐时,之所以最终会捐助一所大学而放弃另外一所大学,除学校声誉外,大学与捐赠者的关系、大学与企业和基金会管理者建立的联系也是一个非常重要的影响因素。

三是我国捐赠缺乏相应的文化环境。务实者出于贪婪不会舍让私产,清高者出于囊虚又无款可捐。在对待财物的捐赠,中国文化始终没有形成一种真正理性的态度,“中国世俗极为重视家产的继承和守护,任何一点流失都会被视为不孝、不才和愧对祖宗。”[7]而在我国高校教育捐赠现实中,我们不仅无法拒绝诈捐,而且无法令希望做慈善的人信任。本来捐赠行为是建立在“扶弱济贫、关爱社会”的道德基础之上,它是人内在美德的弘扬,不能做出违反法律和道德底线的行为。当前社会存在的“诈捐”和“诺而不捐”事情已颇多,这是藐视公众,藐视社会,不能被容忍的丑陋行为。“教育捐赠行为应该和其他的社会行为一样,需要一定的道德规范和原则约束,并使规范向法制化转化。从法理上说,企业或企业家在媒体上公开举起教育捐赠牌子,或在教育捐赠名单上签名,或是签订了教育捐赠协议,都意味着捐赠方要依法履行捐赠事项。如果企业轻诺寡信、言而无果,只是想借机沽名钓誉,则是一种不折不扣的欺骗行为”。[8]诈捐就如同作家剽窃,“作为慈善家,慈善乃是他们的重要‘业务’,乃至‘主业’,对他们而言,不诈捐就如同医生不收红包,作家不剽窃,记者不造假一样,是职业道德的最基本要求。”[9]不能把“不义之财”用于教育捐赠,如果教育捐赠带有不良的动机,则会引起捐赠效果的扭曲与变形。在企业对教育捐赠伦理的评判中,“捐赠资金来源是否合法;捐赠企业和个人的道德品质能否起示范作用;捐赠使高校受益,同时还要考虑有良好社会效益;捐赠是否违背大学学术自由和办学理念;授予捐赠者荣誉头衔是否符合政策;捐赠经费使用是否合法、合规;捐赠效果是否令捐赠者满意;是否捐赠者意愿,做到诚实守信”。[10]大部分中国企业在捐赠后,对于捐赠资金或物品的到位及使用情况往往不再过问,成为“一锤子买卖”,这很难实现捐赠者的初衷。如“不少希望小学在社会各界的关注下,得到企业等多方捐赠修建,但由于缺乏管理,学校在原来的捐赠款使用殆尽之后,陷入难以维持的尴尬境地,以致校舍荒废,前期的捐赠投入成为浪费”。[11]

三、培育适合我国国情的捐赠文化

我国高等教育捐赠市场没有形成,捐赠在我国高等教育经费的筹集中还有很大的发展空间。目前我国教育捐赠则是由政府领导,受政府的业务部门主管,如宋庆龄基金会、中国残疾人福利基金会、中国青少年发展基金会组织的“希望工程”、全国妇联组织的中国儿童少年基金会、全国总工会组织的“互助工程”等等,它们在加强学校对外联络与促进大学筹款方面发挥着非常重要的作用。这种中国特色的捐赠模式无形中增加了企业教育捐资周转过程中的交易成本,造成一些无谓损耗。“因为在许多情况下,捐赠人并不直接将财产交付给受益人,而是交付予一些公益性社会团体,这时,这些公益性社会团体便在捐赠法律关系中充当受赠人,然后再由这些公益性社会团体将捐赠财产转赠给受益人”。[12]政府既是募捐者又是直接管理者和监督者,成为捐赠者和受益者互动的中间环节。由于受赠者不是受益人,受赠者工作被动、封闭,其主动性难以有效地发挥。所以需要理清政府、高校、捐赠者之间角色和职能的关系。

捐赠者向高校奉献的不仅是物质财富,更是不可估量的精神财富,尊重捐赠者的意愿和捐赠利益,对来之不易的捐赠受赠高校要倍加珍惜。不排除一些不良商家利用捐款拉近与地方政府的关系,利用在捐款上的人脉和慈善的铺垫,为以后较容易的获得地方政府项目而进行的投机行为。如有“中国首善”陈光标,据报道他在2007年全年共捐出1.81亿人民币,但2011年4月23日,《中国经营报》刊文《中国“首善”陈光标之谜》,称陈光标高调做慈善是借捐款之名行揽项目之实,就是一个例子。要避免这种情况,只有政府转变角色并逐步淡出,“从主导捐赠事业发展的领导者、组织者和直接管理者逐渐变为引导和规范捐赠事业发展的导航者、调控者和监督者,才能避免此类现象”[13]。如下表:

为什么一对一的希望工程捐助,比匿名的直接捐赠更受捐赠人欢迎?这是由于捐赠人觉得他自己的钱用的透明清楚,能给捐赠人带来成就感。“美国富翁都不愿意通过纳税的方式将个人财富交给政府支配,而更愿意亲自或由其他社会精英来管理和分配自己的财富,使他们的财富发挥效用,也更能体现社会公平”。[14]教育捐赠活动有赖于非官方的主体参与,广泛听取他们的意见,问计于民,做到让教育捐赠活动的参与者了解捐赠实践的问题所在,打破学术研究机构与政府的联姻关系,促使教育捐赠赢得可持续发展。

教育捐赠应该是与社会双赢的互利行为。如果没有一个积极健康的社会捐赠文化,如果在一个不尊师重教社会氛围下,如果在一个仇富的社会背景下,企业和个人的公开捐赠就会引火烧身,甚至会造成了少数企业“宁可把牛奶倒掉,也不能让穷人喝”现状。对企业来说,只有从法律角度切实提高捐赠事业的公信度,高校获得企业的信任,企业就会形成以内部驱动为主导的主动性捐赠氛围。高校为社会创造科研成果和培养了人才,企业也是高等教育成果的受益者,企业在实现经济利益的同时,应该要意识到自己也需要承担相应的社会与环境责任,对社会要有责任感和使命感。“对企业而言,慈善捐赠绝非单纯的利他行为,它对企业有积极作用,能增加收入、降低成本、提高效率甚至获取或保有市场权力。而且,设计良好的战略性捐赠还会给企业带来多重的综合性收益”。[15]消费者更愿意购买具有良好声誉和道德责任感的企业的产品。我国的一些知名企业也通过慈善捐赠直接获得了增加销售收入的好处。如农夫山泉的“一分钱”公益行动就是一个成功的例子。钟宏武在其《企业捐赠大众评价调查》一书中显示:79%的消费者会优先选择捐赠慷慨企业的产品,同时对于投资者来说,95.9%的股民认为捐赠对企业是利好,70%的受访者考虑购买捐赠慷慨企业的股票。从捐赠动机来看,国外企业有着明确的捐赠动机,内部驱动占主导,是一种主动性捐赠。国内企业捐赠动机模糊,“捐赠驱动力主要来自政府动员、社团劝募和社区申请等外部驱动,比率为59%,相应的国外企业为25%”。[16]但2008年“5·12”大地震后,我国的企业捐赠陡然升温,纷纷捐赠财物,这些企业的行为也得到了公众、媒体的极大关注和好评,使捐赠企业的声誉普遍得到提升。

社会的普遍参与是教育捐赠事业的发展基础,而富人的积极参与是捐赠的重要来源。如比尔·盖茨为公益事业迄今已捐献200多亿美元,而港澳台地区的李嘉诚、霍英东、邵逸夫、王永庆等都是热心教育公益事业的典型,其中邵逸夫先生已向内地教育事业揖款30多亿港元。当前,我国内地千万富翁已达94万人,但富翁中热心教育捐赠的人员不多,而畸形消费的现象却比比皆是,中国富人日益增长的奢侈品购买力也被越来越多数据证实。据咨询机构麦肯锡在今年的3月份发布的一份报告预测,中国消费者在奢侈品上的支出每年将增长18%,到2015年将达到270亿美元左右,届时中国奢侈品市场规模将超过当前位居世界第一的日本。在英国,媒体甚至把中国买家的钱称作“北京镑”,这是仿照“英镑”创造出来的词,用以形容中国人的有钱,面对中国富人们的一掷千金,英国人由衷的感叹,“中国有钱人要买下伦敦!”[17]

“中国当今的富人群(中国财富前50名)中,只有个别人进入‘2004年中国大陆慈善家排行榜’名单,绝大部分人不在此列,2002年我国人均善款仅0.92元,占当年人均GDP0.012%”。[18]一份慈善公益组织的调查还显示,“国内工商注册登记的企业超过1000万家,有捐赠记录的不超过10万家,也就是说99%的企业从来没有参与过捐赠”。[19]解决当前国内面临的贫富差距拉大、阶层分化、社会矛盾等问题,靠的不仅仅是法律,道德的因素同等重要。当一个人,一个企业,一个单位,为富不仁,为富变态,为富缺德,这种富裕反而使国家蒙受羞辱。要理顺和处理好法律和伦理的关系和矛盾,需要人们的自觉意识和自觉行动,逐步使人们在价值取向上和道德责任上产生共鸣,在实现切身利益的体验中认识到什是崇高的,什是卑鄙的。也许不是比尔·盖茨天生比中国富人觉悟更高,他只是知道财富本身的限度和能够用来做些什么;而太多一夜爆发的中国富人根本不知道。可见,通过教育捐赠,建设财富伦理已是眼下摆在整个社会面前无法回避的大问题。

高校应该加强捐赠文化建设,发扬中华民族传统的“乐善好施”的美德,在学生中培养其捐赠意识,今天的校友就是明天的捐赠者。“校友是大学的一种恒定的、可再生的社会资本,是大学隐形的资源。在给大学的各种捐赠中,只有来自校友的捐赠是最稳定的”。[20]校友对母校募捐的认可程度较大程度上反映了公众的态度,也影响着高校捐赠的成败。“募捐虽然是一种艺术,是一种非常市场化的行为,但它同时也是一种相当感性与情绪化的行为”。[21]在渠道方面,以校庆、校友会、大型学术活动、邀请海内外社会名流和校友来校考查等方法募捐,最大限度地挖掘校友资源。

当前,我国教育捐赠制度存在激励政策不足、教育捐赠立法和管理运作机制不完善等问题,虽然在《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等多项法律都支持教育捐赠,但目前我国还没有一部具有国家效力级别的专门规范教育捐赠的法律,造成现实中教育捐赠行为无法可依。基于此,完善我国教育捐赠政策,应尽快出台《教育捐赠法》,构建适合我国国情的大学社会捐赠机制,为实现政府、捐赠人、受赠人、受益人之间的良性互动创造条件。如果仅仅把捐赠看作是一种行善行为,而不是一种社会责任和义务,那就不可能形成成熟的高校捐赠体系。营造适合教育捐赠政策执行的社会环境,促使人们从内心深处接受慈善理念,从根源上促进我国教育捐赠的发展。通过社会伦理、传统文化的渲染,培育国人的慈善理念,把捐赠这种“陌生人的伦理”发展成为中国文化中“五伦”以外的“第六伦”。只有当社会各阶层都能自觉地参与到捐赠活动中来,教育捐赠也就会真正成为构建和谐社会的亮点。

[1]仲伟周.赞助:经济学研究的新领域[M],天津:天津社会科学出版社,1995:15.

[2][14][15]谢永超.大学捐赠基金管理策略研究[D].天津大学管理学院.2008:14,19,31.

[3][8][11][12]张丽华等著.西部农村义务教育投入保障制度研究[M].北京:经济科学出版社,2009:305,305-306,206.

[4]资料来源.中国高等教育年鉴(1999-2001)[C].

[5]蔡克勇.社会捐赠:亟待挖掘的高等教育经费金矿[N].中国教育报,2006-10-26.

[6]范国睿.试论教育资源浪费及其教育生态系统发展的影响[J],江西教育科研,1998,(2):24-28.

[7]王开岭.慈善文化漫谈[J].中国学术论坛网,2006,(1).

[9]http://news.ifeng.com/opinion/society/detail_2011_04/30/6093526_0.shtml

[10]朱小梅.高等教育捐赠的伦理分析[J].中国高等教育(半月刊),2003,(24):41.

[13]张君生.社会捐赠机制研究[D].中南民族大学博士论文,2007:35.

[16]任振兴,江治强.中外慈善事业发展比较分析—兼论我国慈善事业的发展思路[J].学习与实践,2007,(3).

[17]http://finance.ifeng.com/news/hqcj/20110501/3973243.shtml

[18][19]http://news.sohu.com/s2006/06zhongguocishan/.

[20][21]黄星,陈承.日本高等教育的募捐策略比较[J].教育研究,2010,(12):68,70.

(责任编辑:代琴)

G64

A

1671-6469(2012)03-0078-05

2012-03-26

王智汪(1971-),男,安徽枞阳人,淮北师范大学历史与社会学院,副教授,博士后,研究方向:专门史。