请为一个母亲的尊严付费

即便隔着薄薄的新闻纸,我依旧能够感受到那种窒息般的沉重:四十七岁的中年妇女李红在南京一家五星级酒店当了四年的洗碗工。三个月前,她因留下了客人吃剩的一些废弃食物给正在读大学的儿子补身体,被酒店以盗窃酒店财物为由开除了。新闻显示,李红每个月收入不到一千五百元,丈夫在南京另一家公司当保安,刚满二十二岁的儿子在南京上大学。

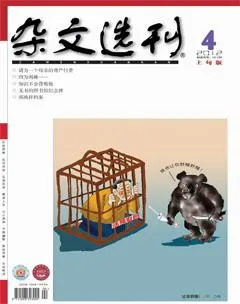

一位母亲因为留剩菜被公司开除了,故事很容易让人想起另一个群体——吃剩饭族:他们常年穿梭于大排档的餐桌间,每天靠吃别人的剩饭充饥。不同的只是,这位名叫李红的中年母亲是拿五星级酒店的剩菜给儿子“补身体”。正因为如此,酒店方称留下废弃食品即为盗窃的说法不堪一击:既然已经是废弃食物,也就是废品,那么每个人都有处理它们的权利,说其盗窃只是“欲加之罪”。

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。”为什么一位母亲要拿着五星级酒店的剩菜去给儿子增加营养?一方面,固然是缘于深沉的母爱;另一方面,“留下剩菜”之举更多的却是一个“小人物的无奈”,微薄的收入,却还要承担或显巨大的子女教育投入,艰难的生活中,母爱如何去表达?在工作的五星级酒店悄然留下一些剩菜,虽然看似令人心酸,却不失为“不坏的选择”。

因为贫穷,因为割舍不了的血脉亲情,所以顾不得体面,类似的新闻已经不是第一次引发我们心中的波澜,却是殊途同归地在提醒着我们:在公众庸常的日子之外,在我们正常的想象之外,还有着太多“无枝可依”的人们,他们生活在社会的最底层,有着无差别的尊严、温情和爱,却是实际上的弱势者。她们是妻子和母亲,当她们成为被羞辱与被伤害的人,围观者才会骤然发现,他们与“贫富差距”、“社会保障”乃至“教育压力”有着剪不断理还乱的关联。

为了防止贫穷的代际传递而不得不承受“巨大”的下一代教育投资,这或许是正常的事情;不正常的事情是,保障的难以获取成为持续的现象,贫富差距逐渐扩大为惊人的群体鸿沟。母亲李红的所作所为无疑是类似断裂感的一次悲剧性展现:生于贫困之家,无更多外力的救济,生活的压力大过山,且难以获得发展和改变自己命运的机会,即便是为了表达最寻常的温情,也要以支付尊严和工作的代价来达到,试问,这是怎样的罪与罚?

观察一个社会的温度和可亲近感,总是能在弱势的小人物的命运中看得最真切。有谁愿意去过“不体面”的生活,谁不对生活抱有温情期待?一个母亲对待五星级酒店剩菜的行为以及她随后的遭遇,毫无疑问是需要被理解的贫困者的抉择。它也在反证式地告诉我们:尽管公民的整体福利附加处于提速的进程中,但仍然是不“眷顾”底层民众的。这种不“眷顾”是如此的冷漠,以至于一个平常的母亲不得不选择一种反文明的爱心方式。

“留下剩菜”的母亲需要社会性的拯救。最后,不妨让我们重复一次那个耳熟能详的故事吧:1935年,纽约贫民区的法庭审理了一桩面包偷窃案,在问及犯罪原由时,偷面包的老太太嗫嚅着回答:“我需要面包来喂养我那几个饿着肚子的孙子,要知道,他们已经两天没吃到任何东西了。”当时旁听的纽约市长站起身来,脱下自己的帽子,往里面放进十美元,然后面向旁听席上的人说:“现在,请每个人另交五十美分的罚金,这是我们为自己的冷漠所付的费用,以处罚我们生活在一个要老祖母去偷面包来喂养孙子的城市与社区。”——我们生活于其中的社会与身旁的公众,同样请为“留下剩菜”的母亲的尊严付费。只有远离制度性的冷漠,只有让人变得不再“绝对贫穷”,一个母亲的爱才能真正“体面”。

【原载2012年3月1日《燕赵都市报·公民发言》】