贵州“二十四道拐”探秘

3月初,在京参加“两会”的贵州省委副书记、省长赵克志专门抽出时间,会见了新任美国驻华大使骆家辉。会见结束后,赵省长把早已准备好的一幅贵州省晴隆县的“二十四道拐”盘山公路照片赠与骆家辉作为纪念品。

晴隆县文物管理所所长陈亚林告诉记者,“二十四道拐”是晴隆县和贵州省的一张国际名片,是二战时期史迪威公路的著名标志,也是中美友好合作和两国人民友谊的历史见证。

戈叔亚的发现

“二十四道拐”最早为外界所知,是在1943年5月。

当时,在欧洲战场,苏联红军已经赢得斯大林格勒保卫战的胜利,曾经不可一世的希特勒军队遭到第一次重大打击。而在亚洲战场,45万吨国际援华物资,正通过一条贯穿中国、缅甸、印度的公路,源源不断地运往抗日前线,打破了日军的全面海陆封锁。一位不知姓名的美国摄影者在这条公路拍摄了“二十四道拐”的照片,一举引起轰动。

50多年后,一位云南学者的考证和发现,让“二十四道拐”再次受到舆论的关注。

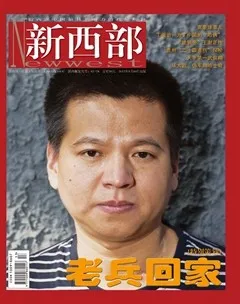

这位学者的名字叫戈叔亚,早年当过兵,做过工人,念过大学,后下海经商,上个世纪80年代开始自学、研究二战中的滇缅战史。

据陈亚林介绍,1995年,为纪念二战和抗日战争胜利50周年,云南有关方面计划拍摄一部滇缅公路的纪录片,设想沿着当年的滇缅公路,寻找抗战老照片中出现过的“二十四道拐”。但是,没有人知道这段公路在什么地方。多数云南人,包括一些专家在内,都认为“二十四道拐”是在滇缅公路的云南省境内。甚至《保山县交通志》还用过这张照片,称抗战时期修建,但未说明拍摄的准确位置。

戈叔亚花了8年时间,走访了许多专家和二战老兵,数次沿着滇缅公路实地考察,苦苦寻找“二十四道拐”,却一直没有结果。

戈叔亚甚至怀疑,这段公路是否在中国境内。2001年底,他通过互联网得知,日本某杂志曾编撰过二战写真集这样的资料,该杂志的编辑森山康平先生认为“二十四道拐”有可能在贵州境内。2002年春节过后,戈叔亚拿着那张老照片从昆明乘火车到贵州安顺,继续寻找。

在贵州安顺市公路管理局,一位老同志回忆说:“照片上的公路很早前见过,好像是在黔西南州的晴隆县、普安县或者是盘县之间。”

戈叔亚来到长途客车站,遇见挂着安顺、晴隆、盘县牌子的客车就问,专门询问年纪较大的司机。终于有一位司机看了老照片后,准确地告诉他:“从晴隆县往昆明方向出去一公里,到了那里只要问‘二十四道拐’,谁都知道……”

2002年3月1日,戈叔亚到达晴隆县城,一打问,果然人人都知道“洋人修的公路”。在一位三轮车司机带领下,戈叔亚经过几个小时跋涉,最后爬上山顶,看到了让他激动不已的“二十四道拐”。

戈叔亚还找到了那张老照片的最佳拍摄地点,并且在那里拍了一张和老照片一模一样的照片。他回忆说,要看到完整的“二十四道拐”,必须站到距离峭壁边缘不到30公分的地方。这里山高风大,脚下的石头仿佛在摇动。因此,他由衷钦佩当年拍摄这张老照片的美国记者。

戈叔亚的发现,首先在海外引起轰动。罗伯特·安德森说,他看见过这张照片“100万次”了,也曾在云南怒江附近寻找过它。大家一直以为,它应在滇缅公路某处,直到把新老照片用仪器检验、判读无误后,才认可了这个事实。接着,国内媒体纷纷报道。

“二十四道拐”的确认,在云南和贵州引起了不小的争议。戈叔亚说,云南省交通厅的人不相信这个地方在贵州,省外事办的人也不相信,因为他们接待过的日本老兵都认为“二十四道拐”在云南。

“对于云南人,这张老照片像他们的孩子一样,如果突然说这个孩子是别人的,他们在感情上肯定难以接受。”戈叔亚说。

贵州人却不这样认为。晴隆县史志办主任李泽文在接受本刊记者采访时说:“这件事不乏炒作的成分,不过对贵州也有好处,在过去我们毕竟宣传得少。晴隆县早在1988年已将这段公路公布为第三批县级文物保护单位,只是外面的人不知道而已。”

邹岳生修路

“二十四道拐”所在的位置,古时叫鸦关,又称之为半关,意思是连乌鸦都很难飞过的关口。这里不仅是贵州进入云南的必经之路,还是晴隆县城南面的一道天然屏障,有一夫当关、万夫莫开之势。

据晴隆县史志办主任李泽文先生介绍,明清时期,晴隆有一条蜿蜒的古驿道通向外面。关口建有“涌泉寺”,寺外设茶亭,专供路人游客小憩。寺旁岩壁之上,有“甘泉胜迹”、“云陵山色”、“鸟道千重”、“且以饮人”等石刻。这些寺宇石刻,后来均在筑路时毁损。

关于“二十四道拐”修建的时间,有资料介绍“始建于1927年”,有的则说“1935年开始修建,1936年竣工”。陈亚林告诉记者,这两种说法都有道理。早在1927年,贾善祥奉贵州省主席周西成及贵州公路局局长马怀冲(晴隆人)之命,在这里进行过踏勘,但并没有开工修建。1935年再度进行勘测设计,并在同年动工,1936年建成。

得知本刊记者来自西安,陈亚林特意介绍,“二十四道拐”与西安还有一些缘分,“负责修建这条公路的工程师和领队邹岳生,正是你们西安人邹人倜的大伯父。”

邹人倜是谁?去年正月十五,央视元宵节晚会上,两个李咏风趣交流,那个“李咏2”的作者,便是邹人倜—原西安电影制片厂特技车间主任,西安超人雕塑研究院院长。

记者随后联系到邹人倜。据他介绍,他的伯父邹岳生系江苏省盐城市阜宁县人,早年毕业于天津大学的前身北洋大学,读的是土木工程科。陈立夫、曾养甫都是他的学长,其中后者当时任国民党中央政府的交通部长。

邹人倜说,伯父不仅是“二十四道拐”的建设者,还是湘黔公路和黔滇公路的建设者。从1935年到1942年,邹岳生从安徽开始修路,沿着浙江、湖南、贵州、云南,一直朝着大西南修过去,同时还参与了滇缅铁路的设计和施工。“不过,伯父那时绝对没有想到,这条路日后还会对抗日做出贡献。”

据史料记载,“二十四道拐”开工前夕,当地县长便接到省长手令和一副铐子,手令上要求公路必须按期完成,否则自戴手铐,到省府听候处分。县长到工地后如法炮制,对晴隆的布衣族头人说,我是流官,你是土司,我虽无权铐你,若这条路不能按期完成,我也只好拉你一同跳北盘江了。

在当地,还流传着这样一个故事:路基凿成时,有块悬空的大石就是弄不下来,炮眼没法打,钢钎一撬,斗大的石头便哗哗下坠,还砸死了两个人。这时走来一个披头散发的女人,自称是死者之娘,向那石头大哭大骂。说也奇怪,这一哭一骂,大石居然慢慢松动,最后自己掉了下来……

美国工兵的改造

二战期间,为了截断中国与世界反法西斯阵营的连接,日军曾多次派飞机对“二十四道拐”进行轰炸。1942年,美国陆军准将约瑟夫·史迪威受任美军中缅印战区总司令兼盟军中国战区总参谋长。为了保障援华物资运输畅通,按照美陆军部长史汀生“维持滇缅公路”,“改进中国陆军的战斗效能”的要求,美军工兵于1943年进驻晴隆,对“二十四道拐”进行了改造和维修。

“过去‘二十四道拐’因为弯急路窄,经常堵车,车祸频繁。因此,由美军工程技术人员设计,对公路的弯道、路面进行整改,用水泥修筑了挡土墙,加固了路基。在这次改造中,取消了三处拐弯,今天的‘二十四道拐’实际上只有二十一个弯道。现在我们看到的挡土墙,当地人称之为‘美军墙’,就是用美国制造的水泥砌起来的。”陈亚林介绍说。

抗日战争时期的晴隆县是一个山区农业小县,只有5万多人,但由于特殊的地理位置,这里成为了西南大后方的抗日堡垒,不仅接纳了国民政府大后方的一百多个机关和常年驻扎的国民革命军陆军第五十七军,还要负责接待每天从四面八方涌入的难民和路过的抗日军队。

“当时山上的柴禾都几乎被砍光了,能拉能驮的牲口都几乎拉走了。”李泽文说。晴隆档案记载,抗战期间,晴隆有3800多人上了前线,即每15个晴隆人中就有一人上了前线,而且多数都牺牲在战场上。没上前线的晴隆人克服困难,全力支援抗战。

晴隆县91岁高龄的谢烈坚老人回忆说,中印公路开通后,美军在晴隆设有车站,当地人称作“美国车站”。美军驻扎的沙子岭距县城15公里,他有时乘坐美军的吉普车到县城买东西,总会有人围观。当地老百姓听说美军是来帮助打日本的,都乐意把各种土特产送给他们,美国军人时常用靴子、毛毯等和老百姓交换。据说美军士兵爱喝当地的苦丁茶,称它为“中国可乐”。在维修“二十四道拐”的工地上,美军士兵常常向中国民工索要当地的卷烟,称之为“中国雪茄”。

1945年,第一批由美军驾驶的车队通过中印公路到达重庆,蒋介石在重庆发表了《中印公路接通的意义》的讲话,将中印公路重新命名为“史迪威公路”。“二十四道拐”作为“史迪威公路”的标志性路段载入抗战史册。

据曾任驻晴隆县美军1880工兵营翻译官的林孔勋老人回忆,美国工兵就住在沙子岭蒋坝营的吴家大院,由连长麦顿负责,一直驻守到日军无条件投降后一个多月才逐渐撤离。

在艰难的战争岁月中,好客的晴隆人与支援中国抗战的美国军人结下深厚的友谊。据贵州省移民局副局长罗用介绍,在晴隆县,还保存着包括原美军陆军车站、加油站、罐头厂、沙子岭美国车站等遗址,这些珍贵的历史遗存与“二十四道拐”一起,见证了中美军民相互支持、携手抗日的光荣历史。

林孔勋老人告诉记者,上世纪80年代,他应邀到美国和1880工兵营第二连的战友们聚会。大家回忆起当年修路时的情形都心有余悸,庆幸没有翻到那山沟里。

记者了解到,去年12月初,一个题为“太平洋战争与中美关系”的国际研讨会在贵阳举行。会议期间,60余位中美专家学者专程来到晴隆“二十四道拐”参观考察,其中就包括史迪威将军的外孙约翰·伊斯特布克。这位出生于二战后的美军上校感慨万千:“对我来说,‘二十四道拐’就是‘史迪威公路’的象征。”也许他还不知道,当地人将“二十四道拐”也称作“史迪威公路”,口语中会经常说“美国人修的那条路”。

晴隆名片

进入晴隆县地界,最先扑入眼帘的是这样的广告语:“欢迎您到贵州晴隆,体验二十四道拐,观名胜景区三望坪草场,跳‘阿妹戚托’舞蹈,品晴隆生态绿茶,赏华丽大厂彩玉,泛舟旖旎光照湖……”

出晴隆县城,沿320国道南行约一公里,右手方向出现一个岔路口,顺着这条路上去,就是当地人再熟悉不过的“二十四道拐”了。

解放后,贵州省对黔滇公路进行了改建,使今天的320国道绕过了“二十四道拐”,但这段公路却完好地保存了下来。

如今的“二十四道拐”,上下两端都与320国道连接,每天仍有少量车辆从这里经过。陈亚林告诉记者:“‘二十四道拐’自从建成以后一直在使用,从来没有停止过。历经70多年仍保持基本的通行功能,这样的公路在全国可能也不多见。”

现存的“二十四道拐”公路全长约4公里,有效路面宽6米,山脚第一道弯与山顶最后一道弯的直线距离约350米,高差约250米,山坡的倾角达60度。当地人说,正常情况下驾驶小汽车自下而上走完“二十四道拐”约需8分钟,下山则需6分钟。

如果在“二十四道拐”行驶,由于视线受阻,游客是无法看到公路全貌的。为此,晴隆县在7公里外的山上专门修建了观景平台。那里是参观“二十四道拐”的最佳位置,远远望去,“二十四道拐”宛如盘绕在山间的一条巨龙;从山下仰望,又似云海间垂下的一道“天梯”。李泽文说,“仅凭照片是难以领略‘二十四道拐’的风采的,只有身临其境,才能感受到这一世界公路奇迹的震撼与壮观。”

记者了解到,2006年,经国务院批准,“二十四道拐”被列为全国重点文物保护单位。晴隆县现在正在加紧建设“二十四道拐”抗战文化遗产园,该项目主要由“二十四道拐”抗战主题公园和安南古城两部分组成,预计整个工程将在今年“五·一”前后完成。贵州省有关方面还将在这里拍摄一部大型电视连续剧《二十四道拐》。

另有消息称,今年8月,有关方面还将在晴隆县举办“二十四道拐”汽车爬坡赛,“二十四道拐”有望成为全国山地汽车运动的理想场所。

“作为文物,‘二十四道拐’依然保持着当初的碎石路面,除了正常维护,晴隆县未对道路做任何拓宽和改造;作为公路,‘二十四道拐’还在继续发挥着它的通行作用;作为旅游景点,‘二十四道拐’正在吸引着越来越多的游客。”陈亚林说,“相信这一历史遗迹将会焕发出新的活力。”