生命不仅仅属于自己

2012年8月13日,经过20天的艰难攀登我再次登上了博格达峰。当我离开一号营地,踏上漫长的博格达脚下的冰川时,太阳已经落山,暮色中我背着沉重的背包向大本营走去,前方的队友渐渐消失在视野之外,登顶的兴奋早已消失,随之而来的是极度的疲劳和孤独。

我登顶博格达峰六次,七里长的博格达峰扇形冰川我不知道走过多少遍,但一个人孤独地跨越冰川还是第一次。1998年我和老友董务新作为中国人首登博格达峰,曾经并肩在这里跨越,2003年我和队友王茁也曾经跨过冰川登顶博格达峰。此刻我在想,一个个熟悉身影悄然离开了,他们为了自己所热爱的事业走进了大山的怀抱,永远地消失了。朋友的离去我怎能不孤独呢?周围的人都说我命大,其实我明白幸运不会永远伴随着我,博格达峰实在太可怕了,我再一次告诫自己,以后再也不攀登它了,因为生命不仅仅属于自己。

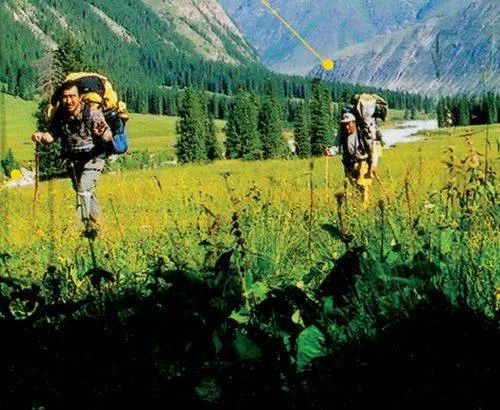

“生命不仅仅属于自己”是我2001年悟到的,那一年新疆户外运动处于起步阶段,我和老友董务新都属新疆户外的领军人物,1998年首登博格达峰和1999年登顶慕士塔格峰的成功,使得我们士气高涨,几乎达到了狂热的程度,每逢周末或节假日都出去徒步,甚至冬季节也不例外。2001年春节正是100年前的1901年1月27日斯坦因首次进入尼雅遗址的日子,我和董务新一拍即合,决定徒步进入尼雅遗址考察。尼雅遗址位于塔克拉玛干沙漠南缘民丰县喀巴阿斯卡村以北20公里的沙漠中。“斯坦因路线”是由民丰县城出发,经由卡巴阿斯卡村,沿尼雅河古河床的方向向北,以拖拉机、沙漠车或骆驼代步进入尼雅。这条对于每次以尼雅为目标的沙漠腹地考古活动而言,从安全性、可能性和支援补给的角度看,无疑是最合理的路线。但这条线路有人看守,没有文物部门的许可是不能进入的。对我们这些以寻求心灵自由,挑战生理极限为目的的户外爱好者而言,完全无视那条“斯坦因路线”的存在,首次选择了由东向西与斯坦因路线正交的全新路线。消息一发布很快就招募了来自北京、乌鲁木齐两地的16名户外爱好者。但活动的实施并不容易,沙漠公路离尼雅遗址最近的距离是29公里直线距离,这意味着探险队员要在沙漠中来回行走直线距离58公里,为了能安全走出沙漠,每名队员配了一箱(24瓶)矿泉水,加上防寒服和食品每个队员负重达到了35公斤。出发时我在前面引路,董务新在最后收队,松软的黄沙,高大的沙丘,没走多远队员们便汗流浃背,甚至有的队员小腿抽筋。几个小时过去了,队伍缓慢地在沙丘上蠕动,队员们也几乎丧失了信心,照这个速度我们能到达尼雅遗址吗?我们能安全走出沙漠吗?我和董务新当机立断,让队员们一路留下矿泉水返回时享用。负重不断地减轻,行军速度也快了许多,第二天下午探险队终于到达了尼雅遗址。

2001年7月,我和董务新又来到了博格达峰,那次我们受朋友的委托,带日本老年登山队攀登博格达主峰边上的剑石峰,该峰虽然只有海拔四千五百多米,但接近顶峰那段路线全是冰岩混合异常陡峭,对六十多岁的老人来说,攀登这段线路极其困难。成功登顶下撤到冰川后,我和董务新感慨万分,他说:“我们要到六十多岁还能继续攀登多好呀”。是呀,能和老朋友携手并肩一直攀登到老是件多么幸运的事呀。可万万没想到,就在十几天后,董务新50岁的时候,他永远离开了我。

2001年8月7日,我和董务新带领14人的远征队进入了夏特古道。我们计划从天山以北的昭苏县夏特乡出发,穿越夏特古道进入天山以南的温宿县,休整后再进入托木尔峰自然保护区,为来年的登山侦察线路。

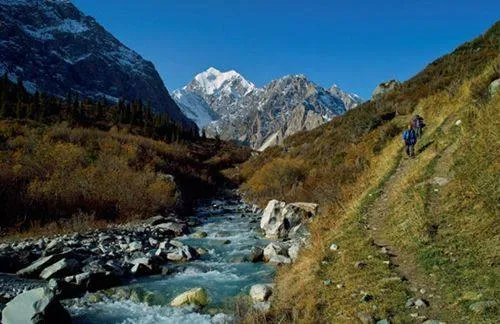

8月9日,我们到达昭苏县后,就匆忙挤进了通往夏特乡的班车。从昭苏到夏特乡不足80公里,可班车整整颠簸了四个小时。下车后才发现,将我们惟一的一根登山绳丢在了车上。绳子的丢失对兴奋中的队员来说并没引起重视,但是作为队长的董务新和我都闷闷不乐,董务新一路对杨华说:“这次可能要出事,不知道是谁。”绳子的丢失给这次探险蒙上了一层阴影。当我们驱车40公里到达了夏特谷地的阿拉善(蒙古语,温泉的意思),负责管理温泉招待所的阿不都大叔听说我们是来穿越古道的,吃惊地直摇头,告诉我们,他在这里生活了一辈子,从来没有听说过谁敢在七八月份穿越这条古道。在这条古道上木扎尔特冰川和河流是最危险的路段,每当夏季,冰川融化,河水暴涨,人畜根本无法通过。

穿出夏特河谷的丛林不久,前方小道被河水冲断,强行攀岩通过非常危险。在道路下方有一座临时搭建的桥,它由三根圆木组成,咆哮的河水冲过圆木,桥面上浪花四溅。面对此情景,大家都有些紧张。我把女队员卸下的背包一个个背了过去,在男队员的帮助下她们也安全到达了对岸。而从来不惧水的董务新胸有成竹地说:“我要是滑下去,肯定可以抱住岸边的大石头。”谁知这句不吉利的话三天后就变为了现实。

当我们跨过长五公里的木扎尔特达坂,到达了木札尔特冰川。在冰川旁有一个花岗岩隆起的小平台,耸立着一座为纪念逝者或心灵祭祀的玛尼堆,我们站在玛尼堆前,似乎能聆听它所讲述古道的沧桑。董务新有个习惯,每逢见到玛尼堆都要摆几块石头或献上一束野花。这次他还特意找了一块石板立在了玛尼堆上,并用笔写上了“无名英雄之墓”六个大字,旁边用小字注上:“乌鲁木齐市登山探险协会,2001年8月”。

8月12日清晨,全体队员肃立在玛尼堆前,默默地祈祷,祈望我们安全穿越古道上最为险峻的木扎尔特冰川。临行前,又将14名队员签字的队服挂在了玛尼堆上,希望曾路经此地的先驱者的英魂能保佑我们,也想让木扎尔特冰川作证,曾有14名勇敢无畏的天山儿女,为了自我心灵的超越来到了这里。

为了在冰雪融化之前渡过冰河,我带领队员急忙出发了,这时董务新还对玛尼堆依恋不舍,他从旁边捡来一个马的头骨,立在了玛尼堆上,并在头骨上写下了“董大侠”三个大字。站在旁边的杨华和李大姐感觉很不吉利,劝董务新不要将自己的名字留在这里,但他根本没当回事,并蹲在玛尼堆旁,让李旗大姐给他拍照。可谁知这张照片竟成了他留给我们的最后一张单人照。

8月13日,经过一天多的攀登,我们终于跨过了险恶的木扎尔特冰川,黄昏时分,走在后面的董务新、我和杨华登上了一处古要塞,附近有很多掩体和坟包,在最高处有一座测量铁塔,尽管天色已晚,我们还是兴致不减,在要塞附近细细观察了好一阵,并在高地上合影留念。

8月14日,天蒙蒙亮我们就出发了,想趁冰川融化前渡过河去。可谁知渡过营地边上的小河后,行走不到一小时,被一条河流挡住了去路。这条河是从主河道分出的一条支流,它的左侧是长80米、高一百多米、接近90度的绝壁,河水紧贴着绝壁,在转弯处泛起白色的浪花。

紧贴绝壁的河流表面上看起来很平缓,其实,由于河水长年的冲刷,形成了很深的水沟。从董务新站的沙滩涉过10米宽的河流,就可以绕过绝壁到达河的彼岸。他紧了紧背包带,向河中走去。没走几步,河水顷刻就没到了大腿根,这时岸上的人都大声呼喊,让他不要再过了。波涛声淹没了队友的疾呼声,董务新头也不回地继续顺着河流向下走去。在离岸还有5~6米时,河水没过了他腰部,他企图转身返回的瞬间,无情的激流将他漂了起来,急速地向下游冲去。岸上的队友都大声呼喊起来,死死盯着漂向远方的董务新。当时谁也没有想到曾经纵渡天池、横渡喀纳斯湖的董务新会有生命危险,都相信他会爬上对岸。

眨眼的工夫,董务新被冲到了200米开外的大转弯处,我们远远望去,他似乎停在了岸边,好久不见动弹。站在岸边的李岚急得哭了起来,李旗大姐不知所措地一个劲喊“怎么办”。最后一个赶到河边的我,见此情景,什么都顾不上想,卸下背包,脱去衣裤,借着助跑的力量扑向激流,奋力向对岸游去。湍急的河水将我冲下去二十多米时,我第一次努力没能抓住对岸凸出的石头,又冲下去十几米后,我死死抓住了岸边凸出的石头,爬上了对岸。

上岸后,我急速地向董务新停留的地点跑去。到跟前才发现,他并不是在河彼岸,而是在两条支流中间的岸边,他是在那里抱住了一块大石头停下来的。此时,他正拖着被水浸透的背包往两河道间的沙洲上靠去。我和他相隔不足100米,由于波涛声太大,我喊破嗓子他也听不到。董务新在近零度的水中浸泡了十几分钟后,上到了沙洲上,他登陆的沙舟不足20平方米。我远远看去,他正在寒风中颤颤微微地整理背包,我拼命打手势呼喊,也得不到他的回应。只见他在沙洲上铺上防潮垫,躺了下来,盖上了湿睡袋,看来,他已冻得支撑不住了。

迅速上涨的河水,眼看着那片沙洲就要被洪水吞没,而董务新却一动不动地躺在那里。我和李大姐扯破嗓子呼喊着他的名字,催他快点起来。过了好久,不知是听到了呼喊声还是看到了水势,他站了起来,丢弃了睡袋等物品,开始逆流上行,企图从上游河道较窄的地方渡河。长时间的冷水浸泡,董务新的体力已严重透支,行动变得很僵硬,他逆流在河道里踉踉跄跄走了几步,就被河水冲回到原处。此刻,他已开始感到绝望,向我们挥了一下手,盖上睡袋又休息了二十多分钟。

时间一分一秒地过去了,眼看着河水将吞没沙洲,此时,董务新顶着睡袋坐了起来,远远看去他好像在吃东西。一会儿,他站了起来,背上背包,我打着手势大声呼喊让他弃包,他没做任何反应,迟钝地向水中走去。我和李旗大姐迅速赶到下游河道,我拉着她的手站到了河里,为接应董务新做好了准备。河水已没到了董务新的膝盖,他双手抱拳,举过头顶,像是请上天保佑自己,又像是向我们告别,随后便毅然扑向了河中。在激流中搏击的瞬间,董务新也许意识到了死亡的逼近,本能地解开了背包。背包快速地向主河道漂去,他在水中几乎没有做任何挣扎,便被冲入主河道。

我不知所措,呼喊着董务新的名字,沿主河道向下游跑去。河水的流速太快了,我拼命地奔跑,勉强能赶得上董务新。只见他侧着身子,一会儿沉入水中,一会儿又浮出水面,没有任何挣扎的动作,此刻我意识到,董务新已深度昏迷或死亡。几十秒钟后,董务新被搁浅在河道彼岸的浅滩上,只见他侧着身子,右手抱着胸,卧在水中一动不动。

一个人的生命在无情的自然面前显得如此地脆弱,不堪一击。董务新悄然地走了,残酷地离开了我们,甚至也没有留下一句话,惟独他那下水前抱拳的身影在此后不时地撞击着我们的心灵,勾起我们对这次远征的痛苦回忆。

董务新遇难后,我们在没有食品的情况下,用了两天时间跨过冰川返回了木札尔特达坂时,天色已暗,浓雾包围了整个达扳。队员们似乎都有一种默契,默默地向高地上的玛尼堆处走去。玛尼堆依旧静静地耸立在高地上,董务新的笔迹依然清晰可见,象征着我们这次远征的黄T恤已被浓雾打湿,依旧悬挂在高高竖起的竹竿上。站在玛尼堆旁的杨华和高云,触景生情,禁不住失声痛哭。

8月17日,在离开夏特古道的那一刻,木札尔特达扳显得格外的肃穆,云雾缭绕的白玉峰在晨曦中静静地耸立在远山之中,达坂高坡上的玛尼堆依旧向人们诉说着古道的沧桑。但是,又有谁能事先想到,多情而又无情的木扎尔特河竟将我们敬爱兄长、朝夕相处的好朋友董务新永远挽留在她的怀中,又有谁能够事先知道,董务新如此执著地一路留下的笔迹竟是在引导自己走向宿命的终点。

13名队员含着泪水来到玛尼堆前,将一束束野花轻轻地放在写有“董大侠”字样的马头旁,忍不住失声痛哭,大家肃立默哀:

董务新,我们的好兄长,我们不能一起回家了,你的一切都留在了木扎尔特河谷,天山接纳了你,木扎尔特河为你哀痛,为你哭泣,明年我们还会回来的,我们的心永远在一起,你永远是我们心中的好兄长。

王铁男

乌鲁木齐登山探险协会主席。五次登顶博格达峰,开辟了新疆多条高危的登山探险线路。

董务新

前乌鲁木齐登山探险协会主席,新疆户外的领军人物,于2001年穿越夏特古道途中遇难。